傳統戲樓建筑在現代園林環境中的應用*

——以河北省園博會仿聽鸝館為例

梁 鑫,張 華

(1.北京華宇星園林古建設計有限公司,北京 100088;2.內蒙古師范大學國際設計藝術學院,內蒙古 呼和浩特 010022)

0 引言

我國戲曲文化源遠流長,有著深厚的歷史積淀,而戲樓作為戲曲文化的重要載體組成,同樣擁有久遠的歷史。戲樓建筑的設計,從整體到局部,由外而內,所代表的不僅是一門技藝,更重要的是一種中國傳承幾千年的文化。人們對于現代建筑的要求不僅是滿足于使用功能的需求,更重要的是精神方面的需求。所以如何汲取中國傳統戲樓建筑文化的精華,將傳統戲樓建筑合理地應用在現代園林環境中,成為現代設計師的重要任務。

1 建設背景

1.1 上位規劃

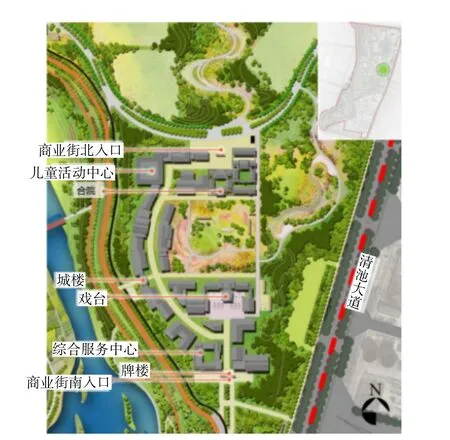

河北省第六屆園博會將于2022年8月在滄州市舉辦,選址位于大運河滄州段中心城區的北部。園博會總建筑面積2.3萬m2,如果沒有地標性建筑,會讓游客在游園過程中找不到重點。由于園博會要打造永不落幕的特色,所以賦予建筑某些功能,展會期間建筑要為游客提供非遺文化體驗、特色產品購買及餐飲服務;會后要以餐飲街的形式聚集人氣,服務周邊居民,帶動周邊消費,提升預留地塊的商業價值(見圖 1)。

圖1 規劃總平面

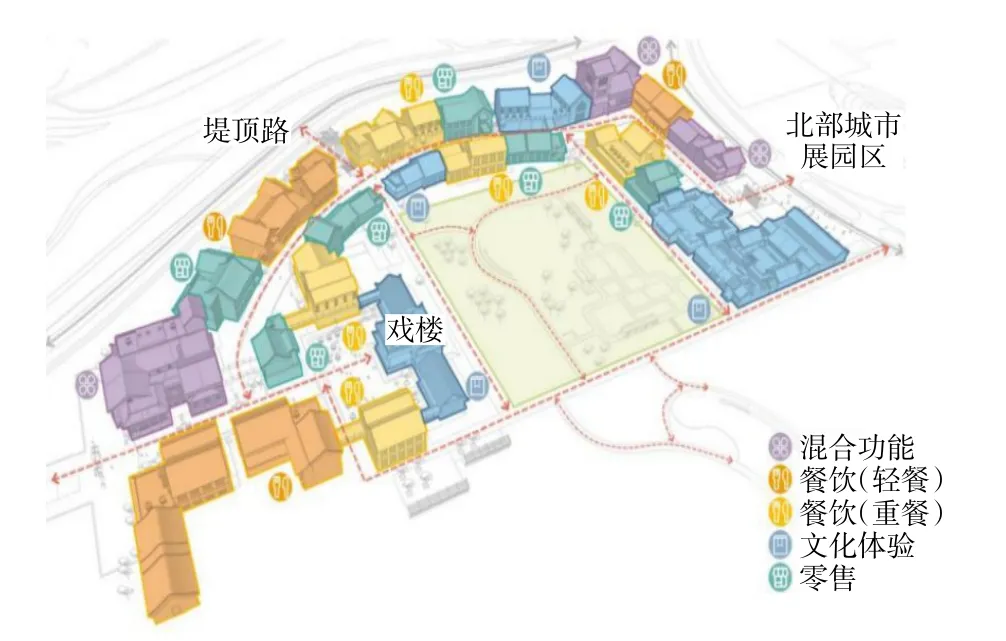

如果說使用功能是決定建筑形式的因素,戲樓無疑是為人們提供觀劇、休憩、觀景場所功能最好的選擇。此次建筑設計不是盲目從古的假戲樓,而是采用傳統戲樓院落布局,打造一個處在現代園林環境中的古典聽鸝館戲樓,以其所具有的外觀形式,承載符合現代生活的新內容(見圖2)。在尊重地域文化的基礎上,與現代環境保持和諧狀態,能對建筑周邊環境起到改善提升作用,并很好地適應場地內園林景觀。

圖2 業態分析

1.2 建筑定位

河北省是我國地方戲曲發展較好的地區之一,具有久遠的戲曲歷史。為更好地展現非遺文化,尤其是定州最有特點、最重要的秧歌戲,本項目建設了能夠展現這種戲劇文化的建筑——戲樓,位于滄州園博園區建設工程D區,商街滄州坊的西樓建筑院落群,其中包含戲樓、扮戲房、耳房(東、西耳房)、連廊(東、西連廊)。

河北地區的古戲樓大部分建于明清時期,所以對年代接近的古戲臺建筑進行分析與研究,其中有寧壽宮暢音閣、同樂園清音閣、頤和園德和園及頤和園的聽鸝館,最后認為頤和園聽鸝館無論是從建筑體量還是建筑功能上考慮,最符合本項目定位。仿聽鸝館采用我國明清時期的建筑風格,有一個重要原因是明清時代正是我國戲樓建筑史上的頂峰階段。

2 戲樓建筑特點與頤和園聽鸝館簡介

2.1 戲樓建筑特點

戲樓,顧名思義是供演戲使用的建筑,戲劇與戲樓是相輔相成的關系。我國古老的戲樓建筑,由內而外無不體現著中國戲曲的輝煌成就和良工巧匠的智慧。每個地方的社會、文化背景大不相同,所以不同地區的戲樓也有不同的形制,千姿百態、形式不一的戲樓構成我國獨有的戲樓文化。由于河北特殊的地理位置,從河北古戲樓的結構與形制中,更能探索出明清時期乃至近代河北地區文化發展的歷史走向。

2.2 頤和園聽鸝館簡介

聽鸝館建造于乾隆十五年(1750年),位于頤和園內,坐落在萬壽山南麓偏西位置,占地面積約6 000m2,建筑面積約2 700m2。從其修建目的來看,建立初時主要是乾隆為給母親祝壽,而并不是我們現在所熟知的用來觀戲的戲樓。因借黃鸝鳥的叫聲比喻戲曲、音樂之優美動聽,所以起名為“聽鸝館”。

聽鸝館原本布局是由戲臺及扮戲殿、看戲殿和看戲廊圍合而成的二層院落式戲臺,坐北朝南,通常在院南建戲臺和扮戲殿,在院北建看戲殿,戲臺和看戲殿通過東西兩側的看戲廊或游廊連接。慈禧太后甚至親自題寫聽鸝館的匾額,可見慈禧太后對聽鸝館的萬般喜愛,后來這里就逐漸成為慈禧太后用于宮廷慶典、禮儀活動的場所。現在的聽鸝館已成為著名的宮廷菜系飯莊,與本項目協調園博會會前會后不同業態的理念也十分相符。

3 仿聽鸝館戲樓設計過程概述

本工程建筑仿照頤和園聽鸝館建筑群設計,從頤和園聽鸝館戲樓的研究入手,尋找出傳統戲劇觀演空間各方面的本質與特點。建筑比例尺及構件尺寸均以頤和園聽鸝館建筑群為依據,部分構件尺寸局部調整。

3.1 建筑規模

仿聽鸝館是本項目主要建筑,坐落于商業街滄州坊。與北面的綜合服務商街二期形成呼應,通過南入口處設置1座四柱三間三樓沖天牌樓,可直接看到仿聽鸝館戲樓,達到預期設想的地標性作用。天牌樓與戲樓形成景觀序列,起到點題、框景、借景的作用,再現曾經漕運時期碼頭聚落商業的繁榮場景。

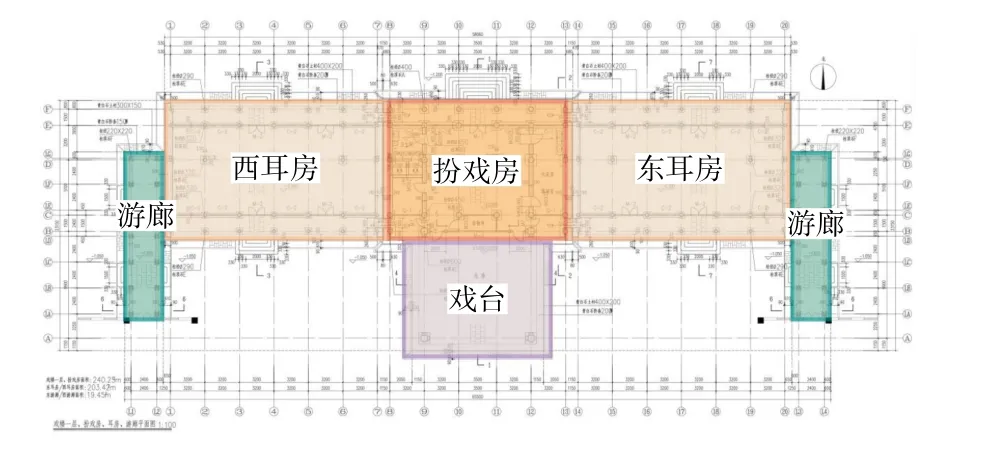

仿聽鸝館建筑平面形式方正,占地面積1030.87m2,建筑面積共727.77m2。戲樓及扮戲房282.23m2,東、西耳房各203.42m2,西游廊各19.45m2,建筑層數為地上2層,扮戲房、耳房、游廊地上1層。整個平面功能區分明顯,延續了傳統戲樓軸線分明、形式對稱的特征,如圖3所示。

圖3 戲樓1層、扮戲房、耳房、游廊平面

3.2 布局結構

建筑最高高度是戲樓屋脊,到室外地坪16.85m,建筑結構類型為磚木結構。從功用方面看,仿聽鸝館因建于商業街區滄州坊,所以屬于會館戲樓,其整體布局采用我國園林建筑的傳統布局手法,與頤和園聽鸝館大致相同,位于一進院的中軸線上,處在核心地位,與山門一體,坐南朝北。建筑呈“凸”字形,規模較大、面寬低深、氣勢恢宏,戲樓吸取了傳統建筑空間布局中建筑居中的原則,與兩側建筑合成一個相對封閉的觀戲院落,院落形狀為東西向長于南北向的矩形。

戲臺無論從體量上還是位置上均為整個院落中的重點和核心,是整個場地的中心。戲臺長寬比達1∶1.437,近似正方形。建筑形式為二層院落式戲臺,建于露天的廣場,四面圍合形成封閉的院落,二層戲臺通常1層為正常的表演空間,2層是閣樓,中間由天井連通。但是仿聽鸝館戲樓2層為景觀建筑,僅為臨時設備檢修使用,不設人員長期停留功能。

3.3 屋頂形制

從形制方面看,仿聽鸝館屬于歇山頂,歇山頂是雙面坡屋頂與四面坡屋頂結合于一體的屋頂形式。在我國傳統戲樓建筑中,歇山頂的表達形式是其較為獨特的建筑語言之一。戲樓屋面苫背,曲線須柔順,四角輕盈翹起,屋脊位于建筑物上方2個屋頂的交叉處,此處最重要的功能是防水,因此,屋脊成為屋頂裝飾中最具特色的區域。歇山頂建筑中的九條脊上鋪裝很多瓦片,扮戲房及耳房屋面垂脊使用雕花盤子。為防止垂脊上的瓦片滑動,而在其下端設置吻獸、獅馬(見圖4)。

圖4 綜合活動庭院景觀設計

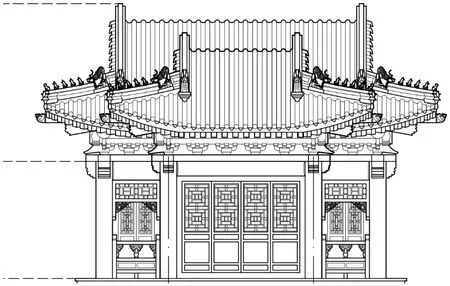

圖4 戲樓2層立面

3.4 配套建筑

扮戲房、東耳房、西耳房均為戲樓配套的園林景觀建筑,戲臺前部為演出用的舞臺,在戲臺正后方是演員梳妝休息的空間,也叫扮戲房。后臺面積遠大于前臺,最主要的功能是為演員提供化妝、著裝、候場,在戲樓1層東西兩側位置由木窗分隔開,不僅可放置樂器,而且能進行演奏,是表演者上臺演出的候場區域。為方便工作人員和演員工作,在1層扮戲房內設置了衛生間。

之所以稱戲樓建筑群為觀演空間,是因其不僅有演戲空間,而且有觀戲空間,觀戲空間即觀眾觀看表演的區域。而仿聽鸝館戲樓是典型的三面觀的觀賞形式,觀賞區域大都在戲臺演出區域的前方和左右兩側的游廊。在封建時期,最高統治者處在最核心的位置觀戲,王公大臣則須按照官位品級于戲廊就座觀戲。而在現代觀演空間設計中,觀眾席的設計首要的一點是要考慮觀賞視線,要想兼顧全面,最基本的就是要控制觀眾席到舞臺的距離,以及到舞臺中心的偏角。仿聽鸝館的建筑面積不是很大,加上只有2層高,因此能夠讓觀眾沉浸到戲劇演出的情景中。經研究,觀演建筑視距15m是較理想的視距,符合現代劇場觀眾席設計的最佳水平視角多集中于30°~60°,既不需要經常轉動頭部就能看全戲臺表演,又不容易使人疲勞。戲樓與廊游、周圍餐飲建筑是一個完整的院落,所以形成反射聲作用,聲效比完全開敞的空間更加清晰洪亮,位于院落正中位置,是效果最好的位置,有很強的親切感和混響效果。

3.5 集散廣場

臺前的開闊場地使用的是非固定式座椅,這就賦予其更多的使用功能,不是僅作為觀演空間。如果改變座椅的位置與排列方式,即可變成餐飲空間;在沒有活動時,將座椅收納起來后又成為一個空曠的集散活動廣場。從古到今,戲樓都被賦予濃厚的歷史文化內涵,因此本戲樓主要是作為游客休閑娛樂、餐飲、零售的建筑群。戲樓的文化體驗以非遺工坊和兒童娛樂活動為主,混合功能兼顧會時的旅游服務問詢和文化展覽,形成一個小型的商業綜合體,如圖5所示。

圖5 戲樓前集散廣場效果

3.6 燈光與設備

科學技術的發展使我們的生活方式發生轉變,在現代戲臺上,現代燈光的采用相較明清時期用燈火渲染舞臺氛圍更加豐富。燈光的編排均經過設計,可隨戲種不同,用不同的燈光渲染氛圍。多層戲臺有升降機械及完整的演員通道,出場方式也更加安全與多樣,這不僅是對于戲樓的一種創新與傳承,更是對傳統文化的繼承與發揚,改變以往傳統戲樓功能單一的形式,附加更多使用功能,使觀演場所更豐富。

4 思考與展望

對于現代商業街的設計,一些設計師提出新的想法,即在思想上仍采用我國傳統建筑的設計理念,但在材料使用和技術方面推陳出新,符合現代園林環境。現代建筑所采用的鋼筋混凝土不僅在抗壓能力上遠大于木質材料,在環境保護方面也優于木質材料,符合可持續發展戰略。如仿聽鸝館設計,將古典中國式木結構建筑轉變成磚木結構建筑,不僅在安全方面得到保障,而且使傳統建筑更好地適應現代園林環境,體現當地獨特的地域文化。