疏散試驗前后階梯教室人員疏散心理及行為對比分析

郝家玉,賈曉滸,楊 洋

(1.內蒙古工業大學建筑學院,內蒙古 呼和浩特 010000;2.鄂爾多斯市消防技術服務中心,內蒙古 鄂爾多斯 017010)

0 引言

密集場所中群體事故的發生基本是由于缺乏合理的安排和有效的管理措施所致,對人員行為不加以適當引導,設施存在安全隱患[1]。學校教學樓在下課時,走廊上的人員密度達3~7人/m2[2]。階梯教室作為高校教學樓中空間較大且人員密度較高的室內空間,其內部存在的固定座椅擺放會對大量人群疏散效率產生重大影響。查閱GB 50099—2011《中小學校設計規范》和GB 50016—2014《建筑設計防火規范》(2018年版)可發現,階梯教室通常為3班以上合班教室,具有人員密度大且疏散困難的特點。大空間結構在建筑設計中除需滿足基本規范外,合理結合人員疏散心理及行為進行空間設計尤為重要。階梯作為三維空間中斜坡的特殊表現,使行人在階梯教室疏散過程中的速度、步伐及人員之間的相互影響均與平地疏散有所不同,且易在疏散過程中跌倒、踩空,造成踩踏事件[3]。因此,針對三維階梯教室的行人疏散特征進行研究具有重要意義。

邢志祥等[4]對高層塔式住宅人員火災后建筑物的人員疏散和煙氣流動情況進行仿真模擬;伍東[5]結合火災發展規律、火災初期電梯疏散原理,建立高層建筑在火災初期利用電梯進行人員疏散模型;田玉敏[6]在分析特殊人群疏散行為規律的基礎上,選取醫院住院樓標準層進行疏散模擬,對疏散設計具有指導作用;陳長坤等[7]從人員基本特征、疏散安全意識、疏散心理及行為(恐慌、競爭、折返、從眾、冒險等)等方面進行問卷設計,并對數據進行采集與處理,采用皮爾遜卡方檢驗分析性別、年齡、疏散教育培訓程度等與疏散心理和行為的相關性。針對教學樓內普通教室近年來專項研究較多,李天貝等[8]通過社會力模型計算方式模擬地震災害情況研究人員疏散行為及心理;LI M等[9]通過研究不同座椅平面布局及出入口數量分析人員在緊急情況下的疏散效率;ZHANG H L等[10]引入行人心理因素,提出改進社會力模型模擬不同心理條件下的教室疏散過程。在疏散開始和過程中,人員會有各種判斷、選擇、猶豫和一些更深層次的心理行為[11]。人員疏散但上述研究場景大多是二維平面教室,針對教學樓內大空間三維階梯教室研究較少,且目前的研究結論對于建筑設計規范中大空間有階梯的教室并不完全適用。

本文從突發情況下人員緊急疏散的心理和行為出發,通過問卷調查和數理統計方法,以內蒙古某高校教學樓為試驗場地進行模擬疏散演習試驗。變換平面布局重復12次。在試驗前7d和試驗結束后分別進行問卷調查,并對兩次問卷調查的結果進行統計和對比分析,從而研究人員在階梯教室內疏散行為及心理,對于建筑設計有一定的指導作用。

1 調查問卷設計與實施

調查對象一般分為3類:經歷過緊急情況的人員、參加疏散演習或試驗的人員及一般人員[12]。通常情況下從第1類人員處獲得的信息較為準確,但獲取有過火災或其他災害情況幸存人員難度較大;第2類和第3類人員信息獲取難度較小,但相對而言第3類人員信息準確度較低。因此,針對同一人群進行疏散演習并針對性地獲取調查問卷信息,比對疏散演習前后問卷結果所得數據對于人員疏散行為及心理研究有一定的指導意義,且人員在階梯教室的疏散行為和心理對于階梯教室建筑設計有非常重要的參考價值。

在參考之前研究的基礎上,結合階梯教室空間特點,本次調查問卷根據已有火災和疏散知識并參照文獻13~14中常見的人員行為設計,共包括13道選擇題,按其內容可分為以下3個部分。

1)人員個人信息 包括性別、是否接受過緊急疏散安全教育、是否參加過應急疏散演練及獲取消防知識途徑等。

2)人員疏散心理 對緊急情況警報的認識、對階梯教室安全疏散平面布置及安全疏散標識的了解程度及面緊急情況可能的心理反應和恐慌情緒。

3)人員疏散行為 主要了解在階梯教室內需要緊急疏散后的疏散行為,內容包括:人員緊急情況下心理狀態、疏散逃生前準備工作、如何選擇疏散通道、疏散方向選擇、發現疏散通道擁擠時的反應、疏散途中意外情況的處理。

此次問卷調查對象內蒙古某高校建筑工程系學生及其工作人員,他們對建筑專業知識積累較多且對階梯教室室內平面布局了解較多。在疏散結束后,將參加演習的同學集合至教室后分發疏散后問卷,當場填寫并立即回收。

2 問卷分析

建筑工程系2020級全體在校生參加了疏散前的問卷調查,疏散試驗前發放調查問卷230份,有效率97.82%。前期調查問卷完成后,有150人參加了疏散演習并填寫問卷,收回有效問卷148份,有效率98.67%。

2.1 被調查人員基本情況

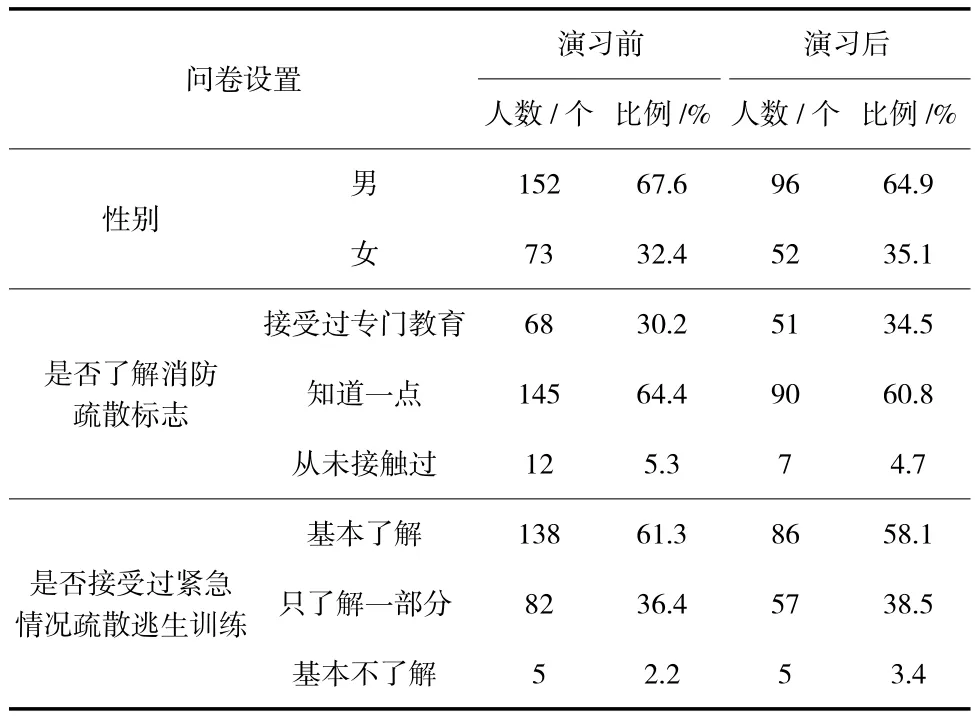

由于此次調查對象均為建筑工程系2020級在校學生,對回收的有效問卷進行統計,如表1所示。

表1 兩份調查問卷人員對比

2.2 獲取消防知識的途徑

在疏散演習前后對學生進行問卷中,學生群體中通過電視新聞和科教節目獲得緊急情況疏散知識的人數最多,約占82.2%。通過閱讀相關書籍及接受過消防疏散演習、安全疏散等專業培訓和學習的人數占大多數,疏散演習前后數據無明顯差異。這表明,學校關于緊急情況疏散的各種相關的技能和專業知識的培訓逐年增多。學校對于人員安全疏散越來越重視,學生的安全意識也有所加強。

3 階梯教室人員疏散心理及行為特征分析

3.1 人員疏散心理特征

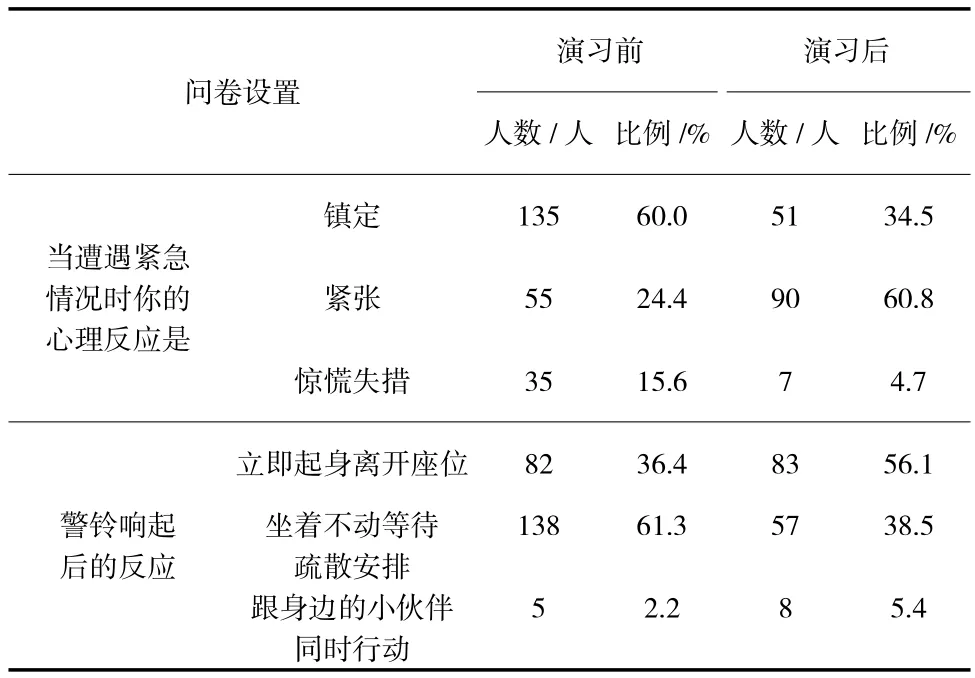

對比分析疏散試驗前所發的問卷與疏散演習結束后對問卷中人員疏散心理狀態部分問題的回答情況進行統計,如表2所示。在疏散演習及實際疏散中,心理動態發生巨大變化甚至影響疏散效率。第2份問卷是在疏散試驗結束后立即填寫并當場回收,參加者基本是填寫自己在試驗中的實際選擇,內心恐慌的比例從40.0%增加到65.5%。警鈴響起后等待疏散安排的人從61.3%減低到38.5%,立即行動成為主要群體行為。

表2 人員疏散心理狀態

3.2 緊急情況下階梯教室人員疏散行為

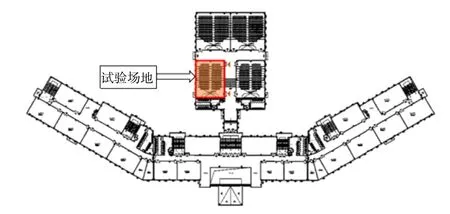

試驗地點位于內蒙古某高校教學樓階梯教室220。階梯教室長16.2m,寬12.0m,階梯高度為1.1m,室內面積194m2,如圖1所示。共有11行×14列座椅,154座。座位被4條過道分為3個區域,中間區域連續放置6個座椅,兩邊區域各連續放置4個座椅。座位為可折疊座椅,學生站起來后立即自動收起,該位置能夠順利通行1人。后排距墻面1.1m,前排距離講臺為1.5m。共11個平臺,即10個臺階。每層平臺放置1排座椅。

圖1 試驗場地平面

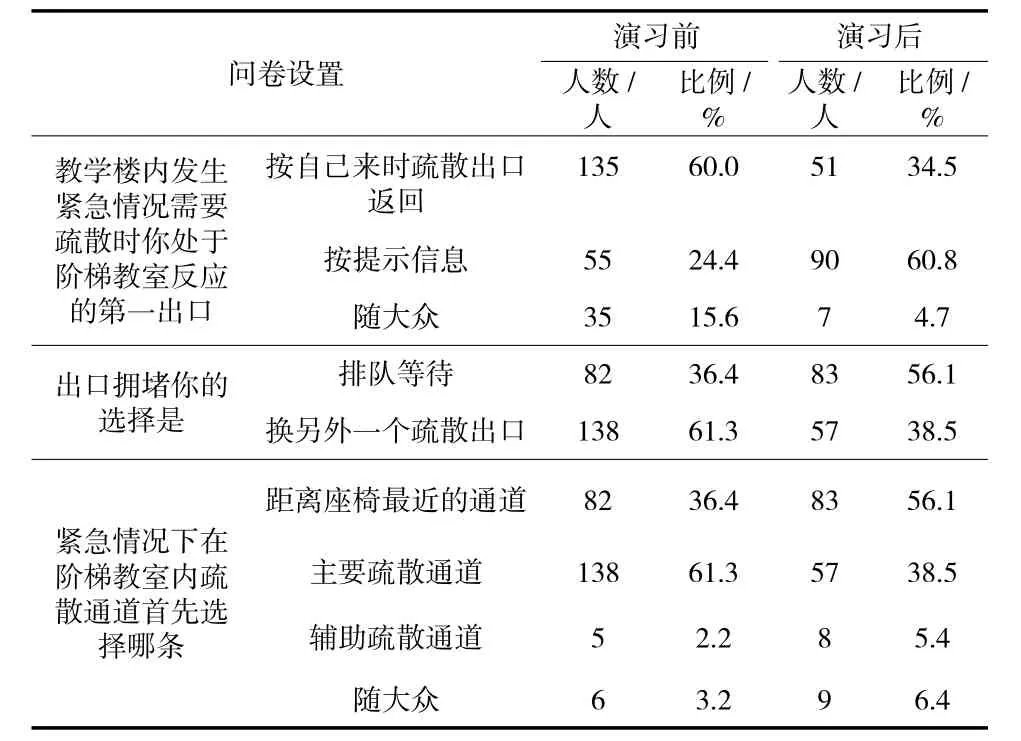

疏散演習前后人員疏散行為調查結果如表3所示。疏散演習前認為未改變原有疏散出口,只是選擇不同方式進行疏散的人員為60.0%,疏散演習后未改變疏散出口的人員選擇下降為34.5%。出口的擁堵排隊等待比例從36.4%增加到56.1%,選擇其他疏散出口的比例從61.3%下降到38.5%。在緊急情況下,人員改變初始選擇的疏散通道及出口的比例有所下降。

表3 人員疏散行為

緊急情況下在階梯教室內疏散物理路線選擇最短路徑的比例從36.4%上升到56.1%。說明人們在緊急情況下會通過階梯教室內縮短物理空間的距離達到提高疏散效率的目的。對階梯教室內最擁堵位置進行調查,對比疏散演習前后結果,疏散出口前最擁堵從33.8%上升到49.3%,說明階梯教室出口處擁堵仍然是階梯教室設計重點。

4 結語

通過在內蒙古某高校教學樓階梯教室內疏散演習前225份調查問卷與疏散演習后收回的148份調查問卷對比分析研究,可得出如下結論。

1)人員在緊急情況下不愿意改變初始選擇的通道及出口,即使前方擁堵也會耗費時間等待。如果發生緊急情況,踩踏或擁堵等事故發生可能性更高。本次調查表明,演習中有65.0%的人不愿意改變原來選擇路徑另選其他通道及出口。

2)物理路線選擇最短路徑的比例從36.4%上升到56.1%。說明人們在緊急情況下會通過階梯教室內縮短物理空間的距離以達到提高疏散效率的目的。

3)問卷與疏散演習相結合數據充分顯示,階梯教室出口處為擁堵最嚴重位置,在建筑設計中除要滿足規范外,出口位置為設計優化重點。

4)近些年來學生在其受教育階段,包括中學、小學,有相當比例接受過實際消防訓練,且此項工作的開展對于人員緊急情況的疏散具有十分重要的作用,應繼續強化。