基于抱團居住養老社區研究

蔡錦帆

(重慶大學管理科學與房地產學院,重慶 400045)

0 引言

當前,世界老齡化形勢嚴峻,而我國更是全球老齡化速度最快和最嚴重的國家之一,養老問題成為不容忽視的社會問題。與此同時,快速上漲的房價使得多數中低收入青年面臨嚴峻的住房問題。針對這些問題,各地政府紛紛提出試驗性對策,但養老難和住房難的問題并未得到根本性解決,因此仍存在變革機遇,發展適合兩類群體共同居住的養老社區為解決以上問題提供新的可能,為探究抱團居住養老社區的可行性,對老年群體的抱團居住養老意愿展開研究。抱團居住養老即有房但無人照顧的老年人和有住房需求的青年人共同居住的養老模式。因此本文以重慶市主城區的老年人為研究對象,探討影響老年群體接受抱團居住養老的影響因素及需求特征,并根據研究結果對抱團居住養老社區進行產品設計和運營模式設計。

1 需求特征

1.1 總體情況

此次研究的調查對象面向60歲及以上且對本次調查有一定認知及反應能力的老年人群,采取隨機抽樣方法,共發放問卷300份,回收有效問卷281份,有效率93.67%,其中愿意接受抱團居住養老的老年人為138位,占總人數的49.11%。

采用SPSS 26.0統計軟件對問卷數據進行統計學處理,計數資料采用檢驗,影響因素分析采用logistic回歸模型,以P<0.05為差異有統計學意義。

1.2 需求特點

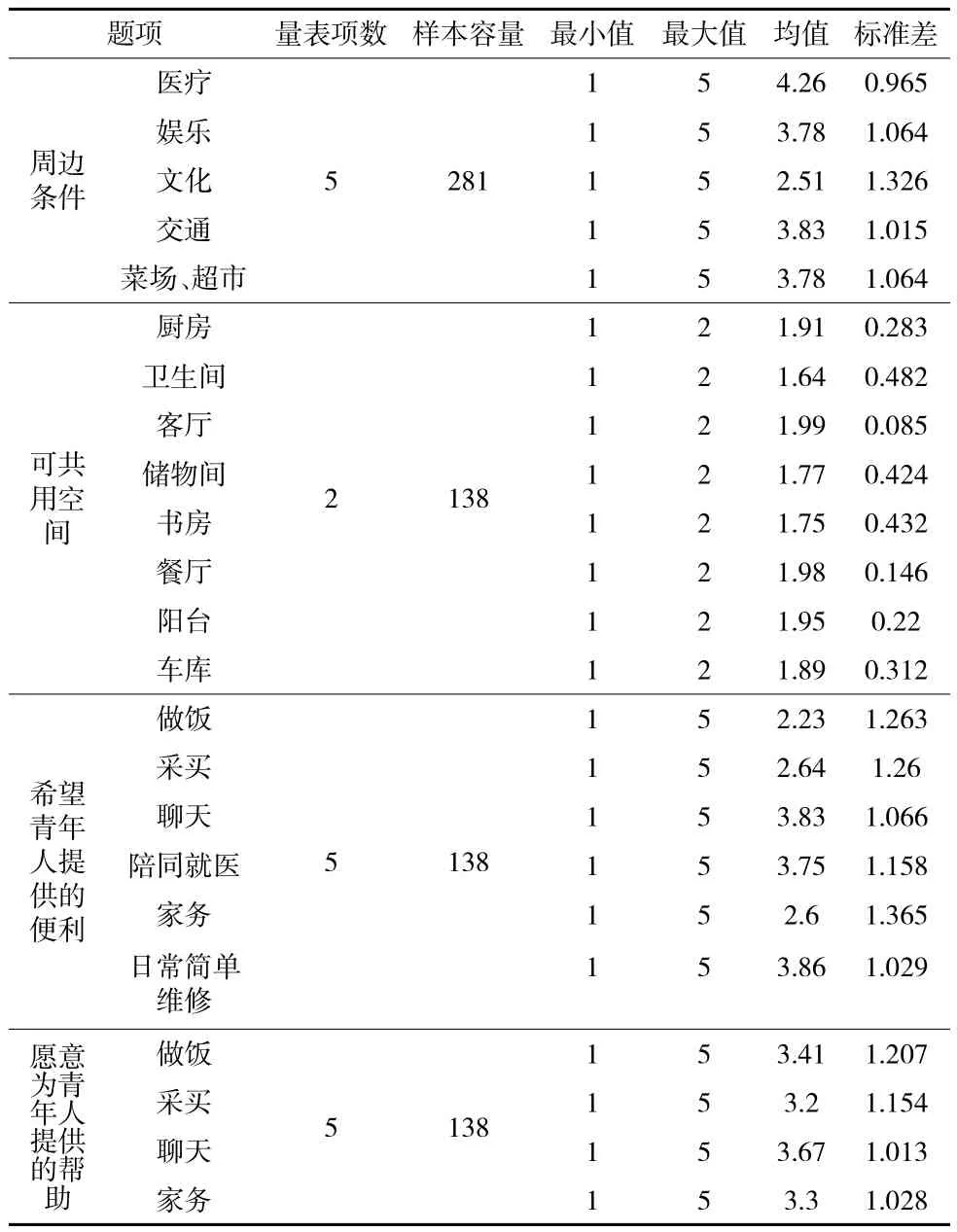

本文通過量表的形式對老年群體的抱團居住養老需求特征進行量化,分別計算樣本容量、最小值、最大值、平均值和標準差,結果如表1所示。

表1 需求特征描述性統計

從結果來看,在周邊條件中,老年人對醫療設施、交通條件、娛樂設施、菜場、超市和文化場有需求;在共用空間方面,老年人對于私密空間共用的接受度較小,在希望收到和愿意提供的幫助中,主要集中在居家服務、陪伴和醫療服務方面,對于日常生活中的幫助老年人愿意程度較高,基本體現馬斯洛需求層次理論中的生理需求、安全需求、社交需求及自我實現需求,可將老年人抱團居住養老的需求特征概括為安全性、便捷性、舒適性及自我實現。

2 養老意愿影響因素分析

2.1 研究框架

根據社會分層理論和相關研究,將可能存在的影響因素分為3類:個人與家庭因素、主觀因素和客觀因素。首先分析老年人對于抱團居住養老的意愿,通過交叉列聯表分析和檢驗初步判斷不同特征的個體在抱團居住意愿上的不同,然后提出相應假設,構建模型進行實證分析。

2.2 模型構建

將老年人是否愿意抱團居住養老作為因變量,將可能產生影響的因素作為自變量,采用logistic回歸模型,通過逐步加入與因變量相關的自變量,得出各種因素對老年人對抱團居住養老模式的影響。

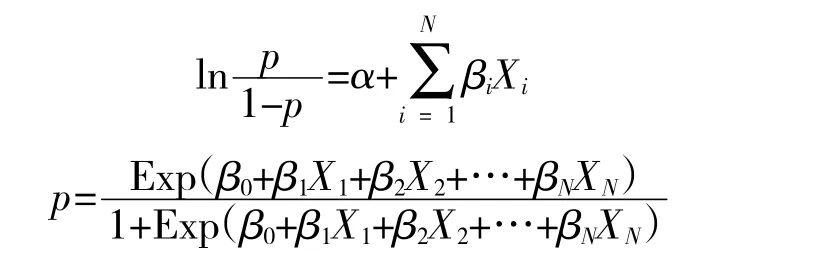

具體模型如下:

式中:p表示老年人愿意采取抱團居住養老模式的概率,α為模型的截距項,βi為待估計參數,為變量Xi的偏回歸系數,其中偏回歸系數是指在保持其他變量不變的條件下,自變量Xi每變動一個單位引起因變量的平均變動數量。Xi為自變量,N表示影響老年人愿意接受該模式的概率的因素個數。

在本文中,因變量為抱團居住養老意愿,自變量包括3個方面:①個人與家庭因素 包括年齡、性別、有無配偶、居住情況、子女數;②主觀因素 包括身體狀況、經濟自評、養老方式、對青年住房問題了解情況、對青年人信賴程度;③客觀因素 包括文化程度、參保狀況。

2.3 實證分析

2.3.1 提出假設

將設計的各因素分別與抱團居住養老意愿進行交叉列聯表分析,從顯著性檢驗的P值可看出,主觀因素和客觀因素2個方面對于抱團居住養老意愿的影響相對較大,而老年人對于抱團居住養老意愿與個人及家庭因素不存在明顯統計學意義上的關聯。根據分析結果,提出以下假設。

2.3.1.1 主觀因素

1)假設1 經濟自評與抱團居住養老意愿存在顯著相關性,且經濟狀況越好,越能接受抱團居住養老。

2)假設2 對青年人的信賴程度是影響老年人對抱團居住養老意愿的因素。

3)假設3 對青年住房問題了解程度不同于抱團居住養老意愿之間差異顯著,相對了解青年人住房問題的老年人,更愿意接受抱團居住養老。

2.3.1.2 客觀因素

1)假設4 文化程度高的老年人更傾向于接受抱團居住養老。

2)假設5 有養老及醫療保險的老年人更傾向于選擇抱團居住養老。

2.3.2 logistic回歸分析

基于logistic回歸模型,分析個人與家庭因素、主觀因素和客觀因素對于老年人抱團居住養老意愿的影響。為使分析結果更具可靠性,將自變量中的多分類變量變換為啞變量,設置參照組,分別比較研究對象其他情況相對于參照組意愿的變化情況。

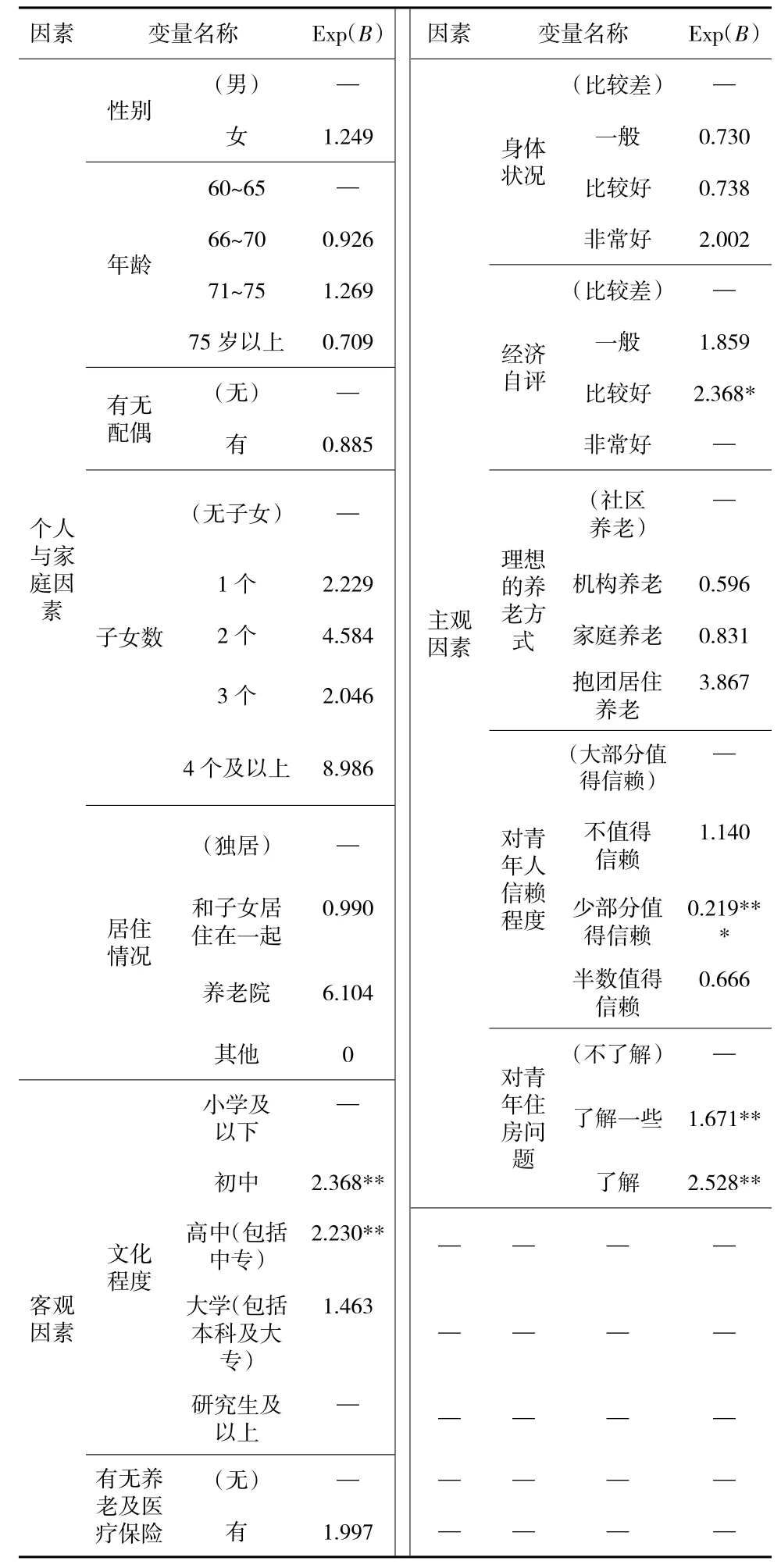

由分析結果可得,老年人抱團居住養老意愿受主觀因素和客觀因素的共同影響,具體表現在經濟狀況、對青年人信賴程度、對住房問題了解情況、文化程度等因素,個人與家庭層面的因素未通過顯著性檢驗,結果如表2所示。

表2 老年群體抱團居住養老意愿影響logistic回歸分析結果

由結果可知,老年群體的抱團居住養老意愿受到主觀因素和客觀因素的共同影響,具體表現在經濟狀況、對青年人的信賴程度、對住房問題了解情況、文化程度方面,在主觀因素中,認為自身經濟狀況比較好的老年人愿意接受抱團居住養老的可能性為經濟狀況比較差的老年人的2.37倍;認為少部分青年人值得信賴的老年人愿意采用抱團居住養老的可能性僅為認為大部分青年人值得信賴的老年人的21.9%;對青年人住房問題有了解的老年人愿意抱團居住養老的可能性顯著高于不了解青年人住房問題的老年人,依次為后者的1.67倍和2.53倍。在客觀因素中,受教育程度高的老年人意愿強于受教育程度低的,主要在初中及高中文化程度的老年人群中。假設1~4得到驗證。

3 結果與討論

綜合分析結果,可知老年群體抱團居住養老的意愿主要受主觀因素(經濟狀況、對青年人信賴程度、對青年人住房問題了解情況)和客觀因素(文化程度)的共同影響。

1)主觀因素中,經濟狀況對老年群體抱團居住養老模式意愿有正相關影響,在物質條件得到保障的情況下,抱團居住養老成為老年人滿足精神需求和社交需求的方式。個人態度對抱團居住養老意愿也存在顯著影響,對青年人信賴程度高和對青年人住房問題更了解的老年人接受度更高,老年人會對可能存在的風險更加敏感,因此更傾向于和信賴的人共處。

2)客觀因素中,受教育程度高的老年人對抱團居住養老接受度更高。據相關研究,文化程度高的老年人對居家養老服務需求更高,愿意接受機構養老的可能性更高,對新事物的接受能力比較高,因此會更易接受新型的養老方式。

4 養老社區探究

4.1 社區及住宅

1)住宅內部空間的合理劃分 抱團居住養老社區住宅打造可采用套間模式,在空間上保障獨立性,賦予共同居住的住戶獨立的個人空間;其次是要保障隱私性,房間采用隔聲材料,減少住戶間的互相打擾;住宅內分設私人空間,共用部分輔助空間。

住宅設計應注重聯系性,包括住宅與外部環境的聯系及住宅內的聯系,充實設施內部的功能,提高實用性。住宅內的聯系性主要用于解決突發狀況,從房間布局以及聯系裝置兩方面進行設計,確保老年人的安全。

2)住宅空間的適應性設計 住宅空間的適應性設計包括公共空間和套內空間,對于公共空間,應考慮老年人的生理特征,滿足老年人的日常生活需求。對于套內空間在設計中也應遵循適應性的原則,注重可調整性,為空間合并或分隔提供可能性等。

3)住宅內部細化設計 住宅內部設計從空間、配置、設備、家具四方面著手。在空間設計上,在遵循普通住宅設計原則的基礎上,根據老年群體的生理特征,加設無障礙性原則,盡量消除空間內的安全隱患;在室內配置和設備上,基于老年人的生理特征,配置符合人體工學的設備和家具。住宅內部的家具選擇以質量佳、舒適、安全系數高為原則,保障老年人的健康。

4)社區周邊配置設計 完善社區周邊醫療、交通、娛樂設施,滿足老年人養老基礎層面、衍生層面以及環境層面的需求,社區內規劃建設醫療衛生、康復護理、休閑娛樂、生活購物等公共基礎設施。

4.2 運營模式

1)自愿結對,雙方均向政府付租金,配對好的老年人和青年人建立一對一關系,雙方具有獨立的生活空間,同時也具有各自的權利義務關系。由于雙方均以較低租金獲得住房,所以有為對方提供生活上的便捷的義務。

2)政府牽頭社區建設,社區引入老年服務運營商,通過租賃、購置、置換或者與物業單位合作的方式,獲得既有社區內一定面積的公共用房或者商業用房的使用權,通過相應功能的劃分及改造,作為養老服務基站。政府可以對老年服務供應商提供相應的政策支持和補助,青年群體作為服務提供者,即定期定量在老年服務基站為老年人提供服務。

5 結語

老年群體對于抱團居住養老的需求主要體現在安全性、便捷性和舒適性等方面,具體表現在對醫療、交通條件的高需求以及對住房空間的要求,因此對抱團居住養老社區的打造主要關注兩方面:一是針對養老住宅本身的設計,遵循適老化原則,以老年人對空間公用的需求特征為住宅空間劃分的設計依據,保障空間的私密性和舒適性;二是社區未來的運營模式,主要有結對幫扶和政府建設兩種。

研究發現主觀因素和客觀因素均對老年群體抱團居住養老意愿存在影響,經濟狀況較好、對青年人信賴程度高、了解青年人住房問題、文化程度較高的老年人意愿更強烈。因此抱團居住養老社區應當面向具有以上特性的老年人,他們的養老觀念更加開放,并且有著較強烈的自我實現需求,社會參與感較強,應當注重老年人的主觀能動作用,同時滿足他們自我實現需求。