祁連山牧區生態宜居住房營建探索*

史亞南,商選平

(青海文旅投資有限公司,青海 西寧 810008)

1 祁連山地理位置及氣候條件

祁連山脈位于青海省東北部與甘肅省西部邊境,是中國境內主要山脈之一,素有“萬寶山”之稱。祁連山區氣候冷濕,有利于牧草生長,在海拔2 800m以上的地帶分布有大片草原,為發展牧業提供了良好場所。

祁連縣隸屬青海省海北藏族自治州,因地處祁連山中段腹地而得名,北鄰古絲綢之路的首要通道甘肅河西走廊,故有青海“北大門”之稱。境內平均海拔3 169m,年平均氣溫1℃,氣溫年差較大,年平均降水量在420mm左右,屬典型的高原大陸性氣候。祁連縣豐富的歷史積淀、獨特的人文內涵和壯美的自然景觀賦予這片沃土得天獨厚的資源。

2 傳統住房的現狀問題

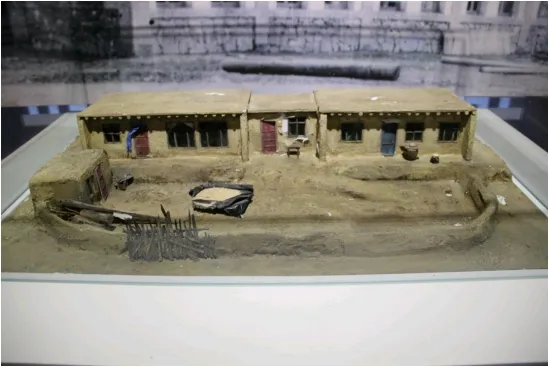

廣大牧區群眾長期以來都是按照逐水草而居的習慣而生活,有冬、夏窩子之分,夏日居于帳篷,曰“夏窩子”(見圖1);冬日居于原始的土坯房,以土和水做黏合劑,曰“冬窩子”(見圖2)。隨著經濟社會的發展,部分“冬窩子”改建為廉價的普通磚混結構房屋,房屋多為群眾自行建造,亦未根據實際地質條件考慮地基基礎的安全性設計,在承載能力和正常使用方面均存在不足,存在多方面的安全隱患。民居住房生活設施仍然很落后,無防震保障,取暖仍然以火爐和火炕為主,多以牛羊糞為燃料;墻體無保溫措施,圍護結構熱工性能差;絕大多數牧民住房缺乏廁所設施或廁所設施簡陋原始,冬季結冰,夏季臭氣熏天,如廁環境相當惡劣。

圖1 夏窩子(帳篷)

圖2 冬窩子(土坯房)

傳統住房在空間使用方面功能單一,僅能滿足簡單的起居需求,空間功能分區不清晰,交通流線雜亂,生活設施不足,已不能滿足人們對現代生活的需求,不利于當前生活與生產活動的展開,這與牧民不斷提升的生活需求存在很大差距,營建地域適應性的生態宜居住房迫在眉睫。

3 生態宜居住房營建

3.1 營建策略

根據新型草原生產、生活、經濟模式,協調牧區現代牧業發展與新型民居需求,以科技創新的理念,結合生態系統和人居環境科學理論,依托場地建設條件,在充分發揮太陽能自然資源優勢的基礎上,利用新型建筑材料,選擇院落布置、空間組織、建筑形式、圍護結構等被動式營建技術,引進先進生活設施,充分利用項目區太陽能等可再生資源,改善高海拔寒冷牧區游牧民居住生活設施,促進可持續發展,為高寒牧區鄉村振興提供樣板。

3.2 營建方法

“農民傳統庭院比西式洋房好,要記得住鄉愁”,通過現場實地踏勘,結合建設用地實際情況,如地塊尺寸、朝向以及當地高寒氣候條件等,從住房環保、安全與舒適等方面出發,結合生態宜居視角、生態系統理論和人居環境理論,充分考慮農牧民住房面積大小需求以及宅基地尺寸,精心準備設計方案,并經過多輪比較,聽取和征求各方意見,優化建筑空間、平面布局和構造設計,形成可示范、可復制、可推廣的適合地域氣候條件的規劃和建筑方案,使地域生態宜居建筑給人以歸屬感、幸福感。

3.2.1 規劃選址

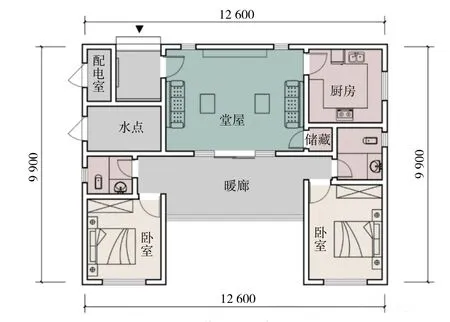

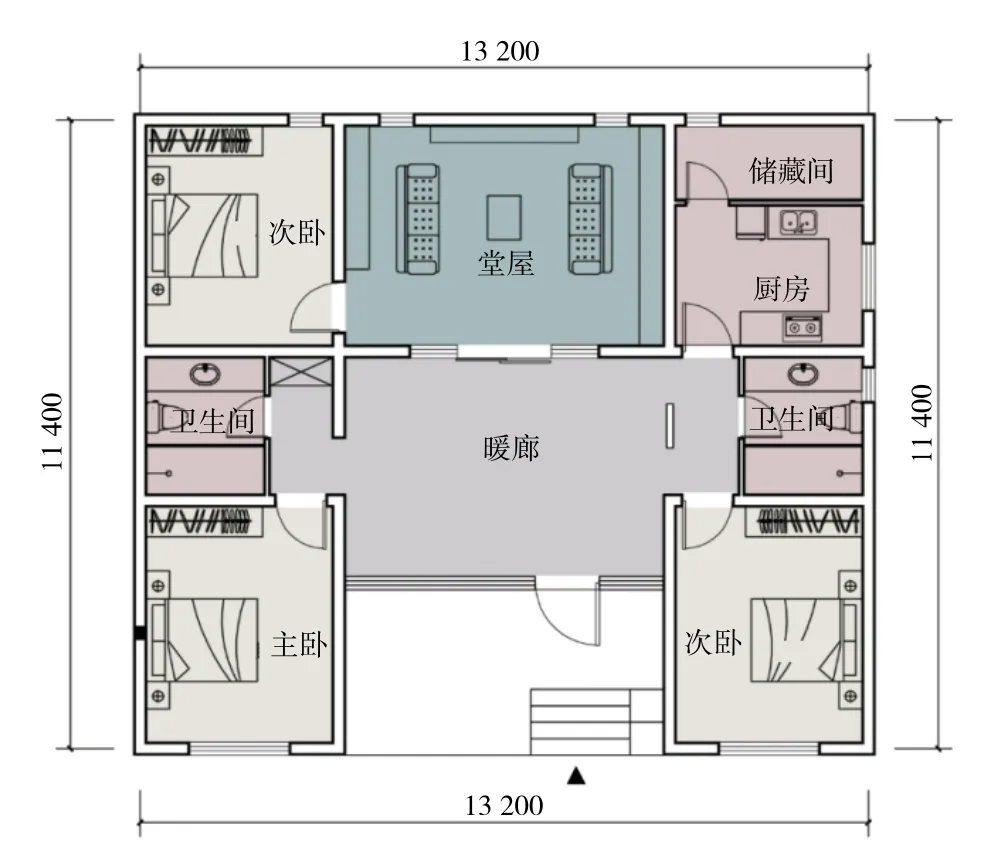

本著節約、集約、高效利用土地的原則,充分落實“山水林田湖草是生命共同體”的整體系統觀,以打造舒適、安全、衛生、便捷的居住環境為目標,以保護的姿態建設農牧民住房,同時不破壞場地原有的生態環境。項目選址為祁連縣黑河源頭所在地野牛溝鄉政府邊麻村,村莊西段S215省道北側閑置的一處宅基地,建設兩套示范民居(110.00m2和145.00m2)、一套生態環保廁所98.12m2(含陽光庭院32.06m2),積極盤活舊村莊存量土地資源,優化土地利用結構,推進廁所革命,改善牧民居住生活設施(見圖3,4)。

圖3 示范民居1套型平面

圖4 示范民居2套型平面

結合現狀地形地貌進行場地設計,與右側托茂風情園統一考慮,平面布局形體規整,兩套示范民居南北分列布局,沿街面整體高低起伏有致,豐富界面形象,提升鎮區街道風貌。建筑單體南北向布局,靠山朝陽,既有利于抵擋冬季的寒風,也有利于獲得最佳的日照采光效果。

3.2.2 建筑設計

民居設計充分考慮當地氣候條件、牧民生活習俗和文化傳承,基于祁連當地地域建筑,提取和抽象能夠代表祁連地域文化的特色外在形態傳遞體系,轉換至現代建筑設計手法,整體設計與周邊自然環境相協調,設計出生態宜居、安全舒適的住房,為地域建筑文化的現代傳承提供良好的范例(見圖5,6)。

圖5 示范民居1建成效果

圖6 示范民居2建成效果

1)平面設計 示范民居1建筑面積110.00m2,采用溫馨型設計手法。充分考慮住房的舒適性,各功能房間布局緊湊,空間利用合理,兩室一廳一廚兩衛一廊的戶型布局,南側東西兩端布置陽光臥房,中段陽光暖廊結合堂屋布局,視線通透,采光效果極佳。將衛生間(水廁)結合居住單元布置于主體建筑內,便捷實用。各功能空間通過中心島陽光暖廊組織,滿足一家三口的居住需求。示范民居1配套建設配電室及安全飲水點,保證居民飲水、用電安全。

示范民居2建筑面積145.00m2,采用舒適性的設計手法。各功能房間布局舒展,三室一廳一廚兩衛一廊的戶型布局,南側東西兩端布置陽光臥房,西北角房間為多功能房間,可靈活使用為臥室、書房、健身房等。將衛生間(水廁)集合居住單元布置于主體建筑內,便捷實用。結合堂屋布局較大尺度陽光暖廊形成陽光中庭,提供活動空間,同時組織建筑各功能空間,使農牧民生活便捷、安全與衛生,滿足一家五口的居住需求。

2)立面設計 結合當地文化底蘊,展示當地建筑文化,留住鄉村的風俗風貌,示范建筑外墻裝飾采用雪山白砂石漆。外門窗采用深灰色防盜門、斷橋三玻中空門、鋁塑三玻中空窗;南向開采光大窗,北側開通風小窗,既滿足立面美觀需求,也滿足采光、通風要求。建筑第五立面采用當地傳統坡屋頂的形式,以解決屋面排水問題,局部做玻璃裝飾。陽光暖廊采用“鋼骨架+陽光玻璃”的形式,增強采光效果。建筑風貌整體淡雅、肅靜。

3.2.3 結構設計

示范建筑采用新型復合保溫墻體鋼結構體系,承重結構為鋼結構體系,安裝方便,施工時間短,圍護墻板采用新型復合保溫墻體。新型復合保溫墻體是采用斜插筋、鋼絲網片、聚苯板和聚合物3D打印油墨組合形成的苯板三明治墻體,是一種高性能噴筑墻體,滿足保溫、隔聲、防火等要求,具備普適性和多樣性。墻體構件預先在工廠進行預制化加工,減少現場施工時間,極大節省施工周期,減少對生態環境的擾動。

3.2.4 安全飲水

飲用水與人類身體健康息息相關,針對高原牧區水源保證率低、水質差等現狀問題,根據祁連山牧區飲用水質狀況、飲水對象和水源形式開展集中型飲用水過濾凈化技術示范工程。本項目采用超濾技術凈化飲用水。超濾技術適應原水能力強、凈化程度高、成本低、能耗小,超濾膜不僅能夠有效隔離膠體物質或者肉眼可見物,還能夠去除微生物、藻類、病毒等有害物質,以最自然、最安全的方式凈化飲用水,保障示范民居及所在邊麻村居民的飲水安全。

3.2.5 污水處理

為有效節約用水,減少環境污染,生活污水采用一體化污水處理設備,污水經處理后,出水滿足相關標準要求,可用于綠化、灌溉等,達到節水及零排放。無二次污染,系統產生的剩余污泥不需外派,經化糞池厭氧發酵,可以作為肥料還草。污水處理設備埋入凍土以下,不占用地上面積,不需要采暖保溫,無異味。主要功能區采用模塊化裝置,運輸便捷,安裝、施工周期短。一體化污水處理設備內配備的耗能設備較少,維護費用較低,可有效解決分散式污水處理對于運行費用承受能力低的問題。

3.2.6 可再生能源技術集成

基于青海祁連農牧區氣候與現有能源供應特征,通過太陽能綜合利用技術,實現自發自用為主,節能降費,減少生態污染。根據農戶熱負荷需求,本項目重點研究基于太陽能的主動式熱電聯供技術方案。該系統利用碳纖維地熱為冬季主要供暖熱源,采用電動空氣源熱泵作為采暖輔助熱源,兩種供暖方式的電能來源均為光伏發電,實現清潔供能。該供暖模式可以有效降低碳纖維地熱和熱泵的安裝容量,避免容量冗余。

光伏發電系統采用自發自用余電上網模式,即光伏發電最大比例滿足本身供能和生活用電能耗,剩余部分送入電網,緩解電力供應緊張局面。當發電量低于整個建筑電力需求時,由市電提供不足部分。夏季溫度不高,利用通風手段即可滿足室內供冷需求,不需要采用機械制冷設備。整個系統高效環保,有利于保護祁連農牧區脆弱的生態環境。

4 結語

青海最大的價值在生態,最大的責任在生態,最大的潛力也在生態。祁連山是我國西部重要的生態安全保障、黃河重要的水源地和生物多樣性保護的有限區域。生態宜居住房的營建探索,以改善民生打造游牧民生態宜居示范區,營建可示范、可復制、可推廣的地域性建筑為目標。通過本項目的實施,有效提升農牧民的總體居住水平,通過采取有效的節能措施,實現住宅能源的高度自給,與當地傳統住宅相比,可以大大減少煤炭、柴薪用量,避免破壞植被和燃燒牛羊糞,減輕環境負擔,降低環境污染,切實維護并改善高原地區的生態環境。同時解決飲水安全和生活污水污染問題,為高寒牧區鄉村振興提供樣板。