通感詞的實質、類型及特征

摘? 要:通感詞是通感修辭在詞匯層面的固化現象。研究發現:1.通感詞具有原型范疇特征,宜從不同維度作出界定;2.通感詞包括“通感生義”和“結構異配”兩種通感模式,其中,單音節通感詞只有通感生義式,復音節通感詞則兩式兼具;3.通感詞感覺挪移有單向和復向之分,總體上呈現出以視覺、聽覺為主場的立體交叉式網狀結構。

關鍵詞:通感;通感詞;通感生義;結構異配;修辭現象詞匯化

我國古代經師與文論家早已關注到“通感”這一現象,現代早期也有一些零星論述。而最早作出系統研究的,則是錢鍾書的《通感》一文[1]、[2]①。總的來看,通感的研究關涉到生理、心理、語言等多個層面。本文主要探討通感修辭經由詞匯化而形成的獨特詞匯現象,我們稱作“通感詞”。

一、通感詞研究的簡要回顧

自從錢鍾書的《通感》發表以來,關于“通感”的研究有很多,而從詞匯角度進行論述的卻不多見。在《通感》一文中,錢鍾書對于“通感”的討論是兼及語言中的詞語的。如他在論及各覺“彼此打通或交通”時,曾列舉詞匯中的“響亮、熱鬧、冷靜”等現象予以解釋說明。

袁暉在提出通感辭格時,曾分析了“通感”對于詞匯的影響:

開始,“通感”這種修辭手法,總是產生于特定的語言環境之中,服務于特定的交際目的,表達特定的交際內容的。隨著時間的推移,交際的廣泛,使用頻率的不斷增高,某些特定的表達方式就逐漸推廣開來和穩定下來。“特定性”逐漸轉化為“穩定性”;“偶發性”逐漸轉為“經常性”。于是這種修辭手法所表現的語言結構方式,逐漸凝結為固定的表達思想的語言單位。這就逐漸形成了某些詞和成語,這些詞語就流入到全民共同的詞匯海洋中來了。[3]

作者還指出,運用“通感”而形成的詞語,主要有聯合式和偏正式兩種結構方式。

任學良提出“修辭學造詞法”之后[4],曾引起一些學者的興趣,亦有人涉足與通感有關的詞匯研究。於寧介紹了美國芝加哥大學語言學教授約瑟夫·威廉斯(Joseph Williams)關于英語感覺詞語跨感覺范疇遷移的理論,并從漢語角度來檢驗其普遍性[5]、[6]。

進入新世紀后,李國南的《辭格與詞匯》一書基于“言語的事實”轉化為“語言的事實”,重點討論了包括通感在內的六種辭格的詞匯化現象。就通感而言,他按照不同感官感覺的互通,對英、法、德、俄、日、漢等不同語言詞匯里的通感現象,進行分類探討,并與漢語的通感詞進行比較[7](P127-151)。在此基礎上,進一步從“聯想機制”“詞匯形態”等角度,闡述了通感詞的民族文化差異[8]。李國南對于通感詞的研究,視野開闊,開掘深入。但他的研究著力點放在多語比較上,對于漢語通感詞的共時層面的系統描寫、歷時層面的觀察,都顯得不夠,特別是后者。

在於寧研究的基礎上,趙艷芳[9]、徐蓮[10]、侯博[11]、[12]等都對西方學者(主要是威廉斯、烏爾曼等)的遷移模式以統計方式進行過驗證性研究,并進一步作出商榷和修正。劉志芳則主要運用單雙因素方差分析法,來分析通感式復合詞的通感模式[13]。以上研究表明,學界對通感詞的探討正在逐步推進,同時,仍有進一步拓展的空間。

二、通感詞的實質及判定

所謂“通感詞”,是指以通感的方式形成的詞,它屬于言語通感用法在語言層面的固化現象。對于通感詞實質的認識,關涉到諸多方面。因此,對通感詞開展多維探究,是很必要的。以下,我們從六個方面來討論通感詞的實質及其判定。

(一)通感修辭與通感詞

總的來看,通感修辭屬于言語層面的現象,通感詞則屬于語言層面的現象。通感修辭進入詞匯層,包括兩種類型:一類是經由通感用法而形成一個創新的結構形式,通過詞匯化,產生一個全新的通感詞;一類是一個既有的詞,經由通感用法而形成臨時的詞義內容,通過詞匯化,產生一個新的通感義。前者為通感造詞,后者為通感生義。

一個言語中的詞語進入語言所經歷的詞匯化過程,本質上是一個連續統,界限并非十分清晰。那么,應如何認定一個形式已經是詞匯現象而不是一個言語現象呢?傳統的修辭學或語義學,通常采取一種較為模糊的定性予以判斷。李國南曾引用國外學者的說法,認為一種修辭現象“由于一再反復出現在話語中”,“再也沒有創造性、措辭巧妙及令人意外的性質”,“喪失了它的感召力”,從而“凝固在詞匯里”,如通常所說的“死喻”或“化石隱喻”[7](P1)。這種描述,當然有其確定性的因素,但更具有較大的彈性,在具體判定時,無論對于反復出現、失去創造性,抑或凝固性的判斷,都會有不確定因素。一般而言,進入詞典,應該就可以認定其詞匯的身份。但細究起來,也并不盡然,這里有一個辭書編撰者的認定標準問題。有些詞典尺度較寬,會摻入尚處于言語階段的書證或詞條;而有些詞典則相對嚴格一些。本文的通感詞,均以《現代漢語詞典(第6版)》(以下簡稱《現漢》)[14]為依據。

(二)通感范圍與通感詞

通感的對象范圍會影響到對通感詞的判定。目前,關于通感的對象范圍,學界的認識并不一致。在不同學者的認知范疇內,不僅范圍大小有所不同,而且分類體系也有一定差異。比如,有的認可“五覺”,也有的認可“六覺”,而同是“五覺”或“六覺”,其內涵也各有區別。這就導致了對通感詞質的判定和量的

統計出現了明顯不同一的現象,而這種不同一,又往往會影響到研究結論的可靠性。我們贊成通感有廣義和狹義之分,廣義的通感,除了“五覺”之外,還包括

“心覺”(或稱“意覺”“內覺”)。關于這一問題,可參見伍鐵平[15]、曹津源[16]、汪伯嗣[17]、[18]、侯博[19]

等學者的相關研究。筆者主張從廣義視角來認識通感詞,包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺、心覺等六種感覺的互通挪移。不過,這個對象范圍的確定,在某種程度上增加了觀察的難度。心覺詞的判定,雖然有其確定性的一面,但模糊性更強,我們重點關注其中較為典型的部分,如“心重”“心寒”“心暖”“煩囂”

“慘笑”“怒放”等。

(三)通感義位與通感詞

通感詞是詞,但通感通常以義位的方式呈現出來。有時,一個詞只有一個義位,并由通感構成。比如,“嘴甜”的意思是“說的話使人聽著舒服”,其中,“嘴”借指為“說的話”,表聽覺,“甜”是味覺,因此,它是味覺遷移到聽覺(亦含視覺)而形成的詞,“嘴軟”

“嘴硬”等都屬于這種情況。有時,一個詞盡管只有一個義位,卻包含了數種通感模式。如“濃重”,就構成語素而言,“濃”本指“露多”,之后發展為“液體中所含某種成分多”,“重”是指“重量、分量”。

《現漢》將“濃重”釋為“(煙霧、氣味、色彩等)很濃很重”[14](P956)。“氣味濃重”是味覺與觸覺通感而形成的,“煙霧、色彩濃重”則是視覺與觸覺通感而形成的。就詞義構成而言,將“濃重”的這一詞義細分為幾個義位來處理也未嘗不可,《現漢》卻將它概括為一個義位。因此,“濃重”的義位內部就融合了數種通感模式。這種情況,只能視作由數種通感模式構成一個詞。有時,則是一個詞不止一個義位,其中,就有兩個義位是通感用法,并且屬于不同的通感模式。如“圓潤”,《現漢》義位?為“飽滿而潤澤:圓潤的歌喉”,義位?為“(書、畫技法)圓熟流利:他的書法圓潤有力”[14](P1902)。這里把“圓潤”的義位?記作B。在《漢語大詞典》(以下簡稱《大詞典》)中,“圓潤”又被歸納為三個義位,該詞典把義位?分為兩個:A.“指物之表面光滑潤澤”,例子是“(石子)潔白圓潤”;C.“指聲音滑利甜潤”,例子是“布谷鳥圓潤的悅耳的啼聲”[20](卷三,P659)。筆者認為,A中的“光滑”似以改為“圓滑”為宜。A用的是字面意義,B和C用的是通感意義。“圓”屬視覺,“潤”為觸覺。在B中遷移到視覺,在C中則遷移到聽覺。《現漢》義位?兼含A、C,其所舉之例屬于C,但也可用于解釋“(石子)潔白圓潤”。從語義層次的內在邏輯性來看,處理作三個義位似乎更為妥當。這類情況,“圓潤”視為一個通感詞自然是可以的。但由于兩個通感義位所使用的通感模式有別,為便于觀察通感模式的分布規律,我們就將其區分為“圓潤1”“圓潤2”。

(四)語義特征與通感詞

通感詞的判定應基于語言內部的語義關系,其動因是聯想,實質上則是反映了意義上的變化和結構上的重組。通感詞是各感覺之間的挪移現象,這種挪移主要是基于感覺之間的相似關系。而語義特征不僅可以成為同一語義場中意義之間的區別特征,也可以借此尋找到不同語義場中意義之間的相似特征。通過語義特征的分析和概括,能夠幫助我們更好地找到通感詞感覺挪移之間的內在聯系。通感詞中“六覺”的區別和聯系可通過概括其語義特征來予以呈現:

視覺域:[+眼睛][+感知][+有形][-接觸][+物體]

聽覺域:[+耳朵][+感知][-有形][-接觸][+聲音]

觸覺域:[+皮膚][+感知][+有形][+接觸][+物體]

嗅覺域:[+鼻子][+感知][-有形][-接觸][+氣味]

味覺域:[+舌頭][+感知][+有形][+接觸][+物體]

心覺域:[+內心][+感知][-有形][-接觸][+情意]

從以上矩陣中,可以看出“六覺”在語義特征上的同和異。這些不同的語義特征,正能夠幫助我們區分不同類型的通感詞。以劉大為的“必有特征”“可能特征”和“不可能特征”來觀察[21](P5),以上所列不同范疇的某些語義特征分化到具體的詞語上,就是劉文所說的“必有特征”。比如,視覺范疇中的詞都必須通過眼睛感知,[+眼睛]就是視覺域的必有特征,也是視覺域區別于其他諸域的區別性特征。體現到具體的詞語上,如表示顏色的赤、橙、黃、綠等詞,都通過視覺來感知。不過,通感詞則打破了這個界限,顏色有了溫度,聲音有了形貌,使一個本來表示一種感覺的詞語而兼有其他感覺特征,這便具有了“不可能特征”,如表示聽覺的“話”,可用表視覺的“漂亮”來修飾。“漂亮話”一類通過異配而組成的通感詞,就是接受了這種不可能特征而固化為新詞。我們可以通過判定某種感覺的必有語義特征的有無,來判定某個詞是否屬于通感詞。

(五)歷史層次與通感詞

任何一個通感詞,都有其自身發展的歷史。有的形成于現代漢語階段,有的則在近代或古代漢語階段就已形成。有的在歷史上形成,并在現代漢語中一直沿用,有的則已經不再使用。本文所討論的漢語通感詞,凡是現代已經不用的,均不在考察范圍之列,但在確定一個詞是不是通感詞、是什么通感詞時,仍會聯系其形成歷史。

只有一個義位的通感詞,需要觀察這個義位是怎樣形成的,或者說是怎樣由“原覺”挪向“移覺”的①;不止一個義位的通感詞,則還要考察義位的先后及義位間的關系。《現漢》的釋義和義項排列,雖然會盡量注意到詞義形成發展的理據,但它畢竟是一部共時性的詞典,主要反映現代漢語的使用實際,因此,詞義引申的時間邏輯并不十分嚴格,這會給我們的判定帶來一定困難。比如,在《現漢》中,單音節詞“淡”的釋義是:“?形液體或氣體中所含的某種成分少;稀薄(跟‘濃’相對)。?形(味道)不濃;不咸。?形(顏色)淺。?形冷淡,不熱心。”[14](P257)

按照《現漢》的排列順序,“淡”的義項?當表示視覺義,義項?表示的則是味覺義,這似乎是由視覺向味覺的挪移。不過,進一步考察卻發現并非

如此。《說文解字·水部》:“淡,薄味也。從水炎

聲。”[22](P562)在《漢語大字典》(以下簡稱《大字典》)中,“淡”的第一個義項是“味道不濃”[23](P697)。從現有語料看,其最早出處是《老子·第三十五章》:“道之出口,淡乎其無味。”[24](P87)可見,“淡”是由味覺義向其他感覺義挪移的。《大詞典》的第一個義項是

“味不濃;濃度不高”[20](卷五,P1414),似乎包括了《現

漢》的義項?,但這個釋義分號前后其實不是同一個歷史層次的意義。“濃度不高”是由“味不濃”發展出來的(即由酒味不濃引申而來)。詞項中所舉早期例子均是“味不濃”之意,亦可證明這一點。段玉裁對“淡,薄味也”的注釋是:“醲之反也。”《說文解字·酉部》:“醲,厚酒也。”[22](P748)這就意味著,

“淡”的初始義“薄味”當是源自酒味薄。不過,其初始義畢竟還是“薄味”,“液體中所含的某種成分

少”的意思,或許與原初義有某種關聯,但應是稍后于“薄味”才形成的,《莊子·山木》中的“君子之交淡若水”[25](P327),實際上是以“水”之“淡”為喻體的。“顏色淺”的視覺義同樣是后起的,《大詞典》所舉的最早書證是清代洪昇《長生殿·驚變》中的“天淡云閑”。《現漢》義項?是心覺義,排在最后。據我們考察,“淡”的心覺義實際上比“顏色淺”的視覺義產生要早,南宋劉克莊《黃檗山》中的“早知人世淡,來往退居寮”即是。其實,“淡”的“淡泊”義也是心覺義,它出現得更早,如《莊子·山木》中的“君子之交淡若水”,已是與心覺的通感用法,如果把該例視作修辭的話,那么《莊子·應帝王》中的“游心于淡”則應該是地道的通感用法。這個義位現在仍然使用,如“他把名利看得很淡”,但《現漢》并未收錄。至于《現漢》的義項?,在《大詞典》和《大字典》中均未設置獨立義項。由此可見,《現漢》在“淡”的詞義處理上更偏重于共時平面的常用性。就此而言,我們在判定通感詞時,則不能不考慮相關詞語的歷史層次。

值得注意的是,在確定一個通感詞是由哪兩種感覺相通時,有時也會關涉到詞義的歷史層次。如“嘴甜”這個詞,將它歸入通感詞應無異議,但它是由哪兩種或幾種感覺構成的通感,則需要認真斟酌。就字面而言,“嘴”之為物當用視覺感知,這是否就意味著“嘴甜”的原覺是味覺,移覺是視覺呢?這還要先看“嘴”都具有什么意義,“嘴甜”中的“嘴”用的是什么意義。《現漢》對“嘴”的釋義是:“?口的通稱;?指說的話”[14](P1741)。?由?轉指而來,從視覺義遷移到了聽覺義。“嘴甜”的意思是“說的話使人聽著舒服”。“嘴”的義項?早于“嘴甜”的形成時間,它進入詞匯系統也更早。“嘴甜”的“嘴”顯然使用的是轉指義“說的話”,這是聽覺義,但“嘴甜”仍然會喚起對“嘴”的形象的某種聯想。這里不妨將它與“言重”進行比較。“言重”中的“言”也表示“說的話”,卻沒有產生這種聯想,其間的差別就在于,“嘴甜”中“說的話”之意是用“嘴”這個形式來表示的。也就是說,其原初的視覺義,仍存在一定影響。我們在分析“嘴甜”的移覺時,根據詞義的歷史層次,自然要認定味覺遷移的對象主要是聽覺①,同時也不能忽略視覺義的影響。這也從另一個角度提醒我們,通感詞判定必須重視詞語的歷史層次。

此外,歷時層次還關涉通感詞結構的資格判定。通感詞的形成與演變存在由非詞到詞和由詞到非詞兩種狀況。由非詞到詞,亦即由短語到詞,它是詞匯化的典型形式,完成詞化過程后即為成詞的標志。由詞到非詞,主要表現在單音節形式上,如古代或近代是一個單音節通感詞形或通感義位,到了現代,則不再獨立使用,而成為一個構詞語素參與到復合詞中來。表“說的話”之義的“嘴”,在現代漢語中便不再是一個獨立的詞。

(六)原型范疇與通感詞

20世紀70年代中期,美國學者Eleanor Rosch針對經典范疇理論中所存在的問題,提出了一種新的概念構建模式,通常稱為“原型理論(Prototype theory)”,亦稱作“典型范疇理論”。之后,經過許多學者的深入研究,該理論得到進一步完善。這一理論將范疇視為是由一些不相等狀態元素所構成的集合,其主要觀點有:范疇是憑借典型特征建立起來的;范疇成員有典型和邊緣之分;范疇成員之間存在相似性和共性特征;范疇的邊界是模糊的。就此而言,通感詞也屬于一個原型范疇。其內部成員存在典型和非典型之別,由此產生通感性的強弱差異。這種強與弱或典型與不典型的差異,主要是由詞語引申產生的變化所致。最為典型的通感詞應是在實實在在的感覺本義之間所形成的挪移互通,事實上,這種情況的數量并不是很多,由于詞義引申的緣故,大部分通感詞并非以實在的感覺本義進行構詞,同時又與感覺義相關。這可以從原型范疇角度作出說明和解釋。

如“暗語”,《現漢》的釋義為“彼此約定的秘密話”[14](P12)。這里的“暗”表示“隱藏不露,秘密的”之義,實際上是從其視覺義“光線不足,黑暗”引申而來的。《說文解字·日部》:“暗,日無光也。”那么,“暗語”還是不是通感詞?這首先需要結合詞義的發展來予以說明。要厘清“暗”的“隱藏不露的,秘密的”義是什么時候出現的,“暗語”又是什么時候出現的。《后漢書·應奉傳》:“凡所經履,莫不暗記。”這里的“暗”已是“隱藏不露的,秘密的”之義,作者范曄是南朝宋時人。“暗語”則出現于唐代,元稹《聽庾及之彈烏夜啼引》:“烏前再拜淚如雨,烏作哀聲妻暗語。”“暗”在句中同樣是“隱藏不露的,秘密的”義,這個意義雖從視覺本義引申而來,但視覺義已不十分明顯。隨著語言的發展,引申義反復使用,以致在頻率上超過了本義。在《現漢》中,“暗”頭的詞有68個,其中,58個詞語中的“暗”均是“隱藏不露的,秘密的”義,引申義占據主導地位[14](P10-12)。“暗語”中“暗”的視覺義,已經不很明顯,只是其詞面可喚起某種“暗”的視覺聯想。我們可以認可其通感詞的資格,但顯然不屬于典型的區域,而是處在邊緣地帶。與“暗語”相類似的還有“黑話”。上文所提到的“嘴甜”,是在“嘴”的引申義層面形成的通感,比構成要素由原初義感覺范疇形成的通感詞,其典型性也相對較弱。

按照引申的歷時順序,直接從感覺本義引申出來的詞義,距離感覺本義較近,其感覺義一般都比較突出;隨著詞義的演變,在引申義的基礎上再引申,就會距離原初義越來越遠,其感覺義會越來越弱,通感性也隨之越來越弱,漸漸靠近邊緣。一般而言,引申義如果不能明確表示某種感覺范疇或不能喚起對于原初義感覺范疇的某種聯想,亦即在某個詞中,由于詞義發展已完全丟失了作為某類感覺義的“必有特征”,便不宜視為通感詞了,如“聽見”“聞見”。

三、通感詞的類型及特征

通感詞可以從不同角度進行分類。本文主要依據對《現代漢語詞典》(第6版)窮盡式調查所得到的材料[26]①,從兩個方面來分類描述:一是音節構成類型及其特征,二是感覺挪移類型及其特征。

(一)音節構成類型及其特征

據初步統計,《現漢》中的通感詞共有527個。這里需要說明的是,一個通感詞形如果存在兩個通感義位,并且所使用的通感模式有別,則計為兩條。在這些通感詞中,大多數是形容詞,其次是動詞,數量最少的是名詞。按音節可分為單音節、雙音節和多音節三類。其中,單音節通感詞有97個,雙音節通感詞有332個,多音節通感詞有98個。可見,雙音節通感詞所占比重最大。

1.單音節通感詞

單音節通感詞的顯著特點是,均由“通感生義”模式形成,即一個既有的詞,經由通感修辭用法進而詞匯化為一個通感義位。如“薄、厚、鮮、彩、粗、倒、低、跌、頂、沸、高、流、沙、碎、細、濁、火、冷、

涼、嫩、鬧、尖、辣、清、澀、香、甘、味、寒、甜”

等,它們都是通過歷時的語義演變而形成的。有的是一次通感成義,有的則可能經過數次。比如“尖”,本義是視覺范疇義。《康熙字典·小部》:“《說文》‘楔也’,本作櫼。”[27](寅集上,P12)可見,它的本義是木簽。《大字典》的第一個義項是“物體細削的末端或突出的部分”[23](P236)。基于這一視覺義,形成了一批復音詞,如:鼻尖、眉尖、塔尖、山尖、刀尖等。然后,它又由視覺義引申出觸覺義。由身體的某個部位去接觸“尖”的物體,就會使人感覺到刺痛,由此而引申出“末端細小,尖銳”的觸覺義。《玉篇·大部》:“尖,小細

也。”《小部》:“尖,銳也。”[28]由觸覺義形成的復音詞有“尖銳、尖利”等。在現代漢語中,我們經常聯想到的是“尖”的觸覺義,伍鐵平在談論“尖”的感覺挪移時便是從觸覺義開始的[15]。由視覺義、觸覺義再引申出聽覺義。唐五代時,“尖”已引申出“聲音高而刺耳”之義,如李商隱《安平公詩》:“時禽得伴戲新木,其聲尖咽如鳴梭。”《敦煌變文》:“草上落時風觸體,尖聲號叫不能言。”這時,聽覺的形象感減弱,用“尖”能增加可感性,由此構成的復音詞有“尖聲、尖音、尖叫”等。可以說,“尖”用來表示聽覺,是其視覺義和觸覺義雙重作用而形成的。之后,“尖”又引申出靈敏義,如“眼尖、耳尖”等,用于表示視覺、聽覺的靈敏。《紅樓夢》第四十七回:“鳳姐兒眼尖,先瞧見了。”“尖”的靈敏義仍與視覺義、聽覺義有關,甚至與觸覺義也不無關系。

2.雙音節通感詞

在《現漢》中,雙音節通感詞有“心重、嘴甜、臉軟、談柄、飲恨、亮話、直言、臟話、低溫、高寒、清馨、利嘴、熱鬧、硬話、輕聲、熱議、干笑、寒光、愁眉、爽目、悅耳、流芳”等。它的生成途徑主要有兩種,除了“通感生義”之外,還有“結構異配”。在332個雙音節通感詞中,結構異配類有245個,通感生義類有87個。

1)結構異配類

結構異配在雙音節通感詞中是主體,它是指通過超常搭配而形成的通感詞。這類通感詞的形成基于詞的內部構成,即兩個不同感覺域的語素發生超常組合,并形成新義。它主要有偏正、動賓、主謂、聯合、補充等類型,其中,偏正型占比最大,動賓型次之,其他類型較少。

偏正型通感詞,是用甲感覺域語素修飾乙感覺域語素,并形成異配。例如:

愁眉:心覺→視覺? 軟話:觸覺→聽覺

冷色:觸覺→視覺? 臭棋:嗅覺→視覺

苦心:味覺→心覺? 鋪敘:視覺→聽覺

偏正型的通感方向具有向心性,是甲感覺修飾乙感覺。其內部存在體詞性和謂詞性的差異。其中,前五例為體詞性的,第六例為謂詞性的。由于感覺挪移方向的作用,偏正型通感詞在整詞的語義上偏于中心語所體現的感覺。如愁眉、冷色、臭棋偏于視覺,軟話、鋪敘偏于聽覺,苦心偏于心覺。

動賓型通感詞,是用甲感覺域語素支配乙感覺域語素,并形成異配。例如:

吞聲:觸覺→聽覺? 插話:視覺→聽覺

飲恨:觸覺→心覺? 觸目:觸覺→視覺

鬧心:聽覺→心覺

動賓型的通感方向基于其構成成分的及物關系,也是前一語素之感覺挪移至后一語素之感覺。由于這種感覺挪移的方向性,在整詞的語義上偏于賓語所體現的感覺,如吞聲、插話偏于聽覺,觸目偏于視覺,飲恨、鬧心偏于心覺。需要指出的是,其中的動詞絕大多數為非及物性的謂詞。

主謂型通感詞,是用甲感覺域語素陳述乙感覺域語素,并形成異配。例如:

嘴軟:聽覺(視覺)←觸覺

嘴甜:聽覺(視覺)←味覺

耳沉:聽覺←視覺? 心重:心覺←觸覺

心窄:心覺←視覺? 臉軟:視覺←觸覺

與偏正型和動賓型不同,主謂型通感詞詞義方向是前移的,是后一語素挪移至前一語素,整體詞義偏向于主語所體現的感覺。如嘴軟、嘴甜、耳沉偏于聽覺,心重、心窄偏于心覺,臉軟偏于視覺。由于后一語素的陳述作用,使得前一語素的感覺義更具形象感和生動性。比如,“言重”整詞表達聽覺義,但由于用表觸覺的“重”來陳述,使得表聽覺的“言”似乎具有輕重之別,更具有可觸可感的效果。

補充型通感詞只有極少數,它是用甲感覺域語素補充說明乙感覺域語素,并借助異配形成感覺互通。補充型通感詞的感覺義偏向于前,如說穿、說開、說破等。

2)通感生義類

這類通感詞的構成成分通常是感覺域的常規搭配。一般情況下,其通感不發生在結構層面,而是發生在語義層面,往往是一種歷時性通感現象。如果說結構異配類通感詞主要是通過改變語言內部構造而形成的,那么,詞義演變類通感詞則是在詞語適應外部關系的過程中形成的。如上文所舉“圓潤”,“圓”與

“潤”屬于兩種感覺域,但在并列使用時并非異配,

“圓”與“潤”之間亦無通感,最初用的也是“指物之表面圓滑潤澤”的尋常意義。因此,二者的通感是發生在詞義的引申層面。如“筆法圓潤”“歌喉圓潤”,其通感意義是將詞語用于不同感覺域的語用對象時生成并穩固下來的。有時一個詞的原初用法在結構層面并非感覺異配,但在語義層面卻是通感,前舉“濃重”一詞就是如此。“濃”和“重”盡管屬于不同感覺范疇,一是視覺,一是觸覺,但在并列使用時并非感覺異配。“濃重”在語義層面一開始便是通感,用于“煙霧”“氣味”“色彩”等感覺域,經反復使用便穩定下來。

聯合式通感詞大多是通感生義。例如:

粗壯:視覺→聽覺? 冷暖:觸覺→心覺

干凈:視覺→聽覺? 平直:視覺→聽覺

寬闊:視覺→心覺? 尖銳:視覺→心覺→聽覺

當然,其他結構的通感詞也能通感生義,如“嚼舌”就是。

3.多音節通感詞

在多音節通感詞中,有三音節的,如火辣辣、白開水、軟環境、硬廣告、冷臉子、軟刀子等;有四音節的,如高談闊論、平鋪直敘、污言穢語、油腔滑調、冷眼旁觀、冷言冷語、愁云慘霧等。多音節通感詞是通過結構異配和詞義引申的途徑生成的。其中,結構異配類占據主體地位。例如:

侃大山:聽覺→視覺? 熱辣辣:觸覺←味覺

漂亮話:視覺→聽覺? 軟飲料:觸覺→視覺

在動賓式、重疊式多音節通感詞中,整詞的感覺義偏向于前,偏正式則偏向于后。

在四音節通感詞中,并列對舉式較為常見,同時也有其他結構。例如:

冷嘲熱諷:觸覺→聽覺/觸覺→聽覺

甜言蜜語:味覺→聽覺/味覺→聽覺

愁眉苦臉:心覺→視覺/心覺→視覺

閃爍其詞:視覺→聽覺

一語破的:聽覺→視覺

在多音節通感詞中,詞義引申類相對少見。例如:

冷冰冰:觸覺→心覺? 繞圈子:視覺→聽覺

在詞義引申類中,有不少原初義為隱性詞面義,如“繞彎子、軟耳朵、尖嘴薄舌、搖唇鼓舌”等。這類詞語在《現漢》釋義中只有引申義,沒有詞面義。

綜上,在現代漢語通感詞中,從音節構成來看,雙音節占據主體地位,單音節和多音節則相對較少。從通感模式來看,單音節通感詞只有“通感生義”一種生成模式;復音節通感詞除了“通感生義”外,還有“結構異配”,而且后者是主體;多音節通感詞情形相對復雜,就其整體來看,則與復音節相類。

(二)感覺挪移類型及其特征

在對通感詞進行基礎分析時,我們對所收集到的每一條語料均從遷移視角作出認定。《現漢》的義項排列兼顧到歷時的順序[29],但由于詞典本身功能的限制,使得這種兼顧并不徹底。這就為我們的判定帶來了一定困難。對存有疑惑的詞條,我們會借助有關工具書作出甄別,必要時還輔以文獻考證,盡可能作出合理判斷。數據統計主要是依據《現漢》,歷史語言中曾經存在過的通感義位,而在現代漢語中不再使用者,則不計在內。

下面,我們依據通感詞感覺挪移的方向,將所收集到的詞條按照單向挪移和復向挪移分別加以說明。所謂“單向挪移”,是指一個通感詞只有一種感覺挪移,形成一個義位;所謂“復向挪移”,是指一個通感詞具有兩種及以上的感覺挪移,形成兩個或多個義位。

1.單向挪移

我們對《現漢》中的單向挪移通感詞的類型與分布進行了統計,具體如表1所示:

在表1中,左邊是原覺,右邊是移覺,“→”則表示挪移方向。據我們統計,在《現漢》中,單向感覺挪移通感詞共有494個,其中,“視覺→聽覺”型一家獨大,占比為47.57%。這自然是有其理據的。在“六覺”之中,視覺是物體的影像刺激視網膜所產生的感覺,是人體最突出的信息收集者。人們常說,眼睛是認識世界的窗口。一切可視物都能盡收眼底,包括空間、顏色、動靜、明亮度等。也就是說,視覺所感知的對象,都是具體的能以圖像作用于人腦的事物。聽覺是聲波振動鼓膜所產生的感覺,是僅次于視覺的重要感覺。不過,由于聽覺對象虛無縹緲,沒有可視的物質載體,缺乏形象感,因此,語言對于聽覺的表達,便不如對于視覺的表達直接、便捷、有效。當人們對所感知到的聲音進行描述時,語言中極其有限的聽覺詞往往會感到無力甚至無奈,這便激發出人們的語言想象力和創造性,借助表現物象的視覺語言來表示對聽覺的感知。可以說,這是由于現實需要而激發出的一種語言能力。在漢語中,這樣的用例不勝枚舉,有的是作為藝術語言而出現在文藝作品中,還有很多由于使用頻次較高而進入到日常語言系統之中。錢鍾書在對通感進行探討時,引起其注意的最早用例,便是以視覺描寫聽覺的語例,尤其是對于音樂的描寫。物象將不可視的聲音塑造成型,并實現了聽覺的可視可感,極大地豐富了漢語的表現力。漢語中使用頻率極高的描述聲音的基本詞,如“大、小、高、低、平、仄、直、曲、清、濁”等,其本義都是視覺范疇義,進而用來描述聽覺;在形成聽覺范疇義后,又被語言系統所接納。從認知語言學的角度來看,人們認識事物通常是從一個比較熟悉的、有形的、具體的、常見的概念域,來認知生疏的、無形的、抽象的、罕見的概念域。人們與外部世界首先形成的是一種空間關系,進而由這種關系去認識其他認知域。這便是“視覺→聽覺”類通感詞占比極大的心理基礎。

在單向感覺挪移通感詞中,“觸覺→視覺”型排在第二位。觸覺是皮膚等與物體接觸時所產生的感覺,有的學者也稱其為“膚覺”。相對于其他器官而言,皮膚是人體感受器官中最大的,主要包括觸壓覺、溫度覺和痛覺等,其中,痛覺不僅是刺激皮膚所形成的感覺,還涉及其他方面的感覺。如上所述,視覺接納的范圍最廣,大千世界的有形之物都在其范圍之內,而觸覺在這一點上遠不如視覺,它對于事物的作用僅限于人體。不過,觸覺亦有視覺所不及之處,它是實實在在的人體接觸,感覺更為直接、真切。可以說,皮膚是人們感受外界刺激所經常使用的,由它作為通感的出發點也是正常的。當然,觸覺的范圍是有限的,實際感知、語言表達中出現的頻率均不如視覺,因此,“觸覺→視覺”類沒“視覺→聽覺”類這么豐富也是情理之中的。

可以說,聽覺的虛無縹緲,限制了它作為原覺來修飾描摹其他感覺范疇的可能性,因此,以聽覺作為原域者極其少見。借助鼻子來感知的嗅覺和借助舌頭來感知的味覺,在感覺中的地位沒有觸覺和視覺那么突出,其感受范圍也非常有限。由于二者在生理上的緊密聯系,會影響到彼此之間的語言表達。比如,“味”之為物,既可表示“物質所具有的能使舌頭得到某種味覺的特性”,又可表示“物質所具有的能使鼻子得到某種嗅覺的特性”[14](P1359-1360)。在構詞上也體現出這種關聯,如“味道”“氣味”等。由于心覺是人的內心感受,是無形的,因此,它極少作為原覺投射而形成通感詞;它更多地是作為移覺,借助物化的形式而呈現出來。如“揪心”的意思是“放不下心,擔心,掛心”[14](P694),這里用“揪”這樣的表觸覺的形式來加以呈現,甚至連釋義也離不開物化方式。“視覺→心覺”“觸覺→心覺”等類型相對多見,也便可以理解了。

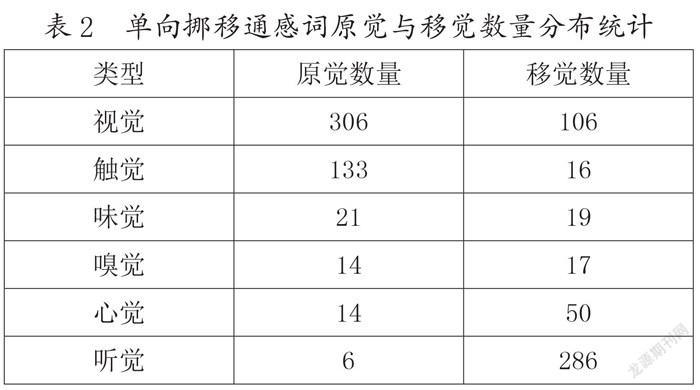

為了更加直觀地感知單向挪移通感詞原覺與移覺的分布,這里不妨把表1轉換成表2:

從表2可以看出,單向通感詞原覺的分布是:視覺>觸覺>味覺>嗅覺/心覺>聽覺;單向通感詞移覺的分布是:聽覺>視覺>心覺>味覺>嗅覺>觸覺。還可看出,在始源域感覺——原覺中,視覺的占比最高;在目標域感覺——移覺中,聽覺的占比最高。同時,觸覺、心覺、嗅覺、味覺的數量,并沒有顯著的差別。需要指出的是,我們很難給通感詞的感覺挪移歸納出一條清晰的線路,主要是因為感覺挪移并非顯著的線性挪移,而是一個以視覺、聽覺為主場的立體交叉式的網狀結構。

2.復向挪移

我們在考察中發現,從詞匯發展史的角度來看,復向挪移在單音節詞中占有一定的數量。但是由于漢語詞匯的雙音節化,一些歷史上的單音節詞,到了現代漢語中,往往變為不成詞語素,因此,這些單音節詞不在本文的統計范圍之內。同時,一些復音詞則因為某些義位在現代漢語中不常使用,也未納入本文的統計范圍。從我們所收集到的33個復向感覺挪移的詞語來看,共有25種挪移路線,同樣顯示了以視覺、聽覺為主場的立體交叉式的網狀格局,在這些不同的挪移路線中,視覺、聽覺(或視或聽)從未缺席。如“澀”的本義為“不光滑”,是觸覺;引申為“味不甘滑”,是味覺;進而引申為“說話遲鈍,語言艱難”,是聽覺。“焦”的本義為“物體經火燒變黃發脆”,是視覺;引申為“火燒物體發出的氣味”,是味覺;又引申為“煩躁,著急”,是心覺。“美”的本義是“味道可口”,是味覺;引申為“形貌好看”,是視覺;又引申為“優美,藝術性強;好,令人滿意的”,是心覺。現將復向挪移通感詞的主要類型列舉于下:

觸→視→聽;視→觸→聽;視→觸→味;視→聽→心;味→視→觸;觸→心→聽;味→視→心;味→視→嗅;視→聽→心;心→觸→視;聽→視→心;觸→聽→心;視→味→心;視→心→聽;視→觸→心→聽;味/嗅→心→聽;觸→味→聽→視。

就原覺而言,復向挪移通感詞仍以視覺為最多,觸覺、味覺次之;就最終移覺而言,仍以聽覺為最多,心覺次之。

由此可見,視覺和聽覺在通感詞中占據著重要位置,通感詞所呈現出的感覺遷移并不是簡單的線性狀態,而是一個以視覺、聽覺為主場的立體交叉式的網狀結構。

綜合以上分析,我們可以對通感詞感覺之間的挪移規律作出歸納:

第一,感覺挪移符合隱喻所遵循的一般規律,即從有形的、具體的感覺來認知無形的、抽象的感覺,比如,視覺、觸覺域向聽覺、心覺域的投射。

第二,通感詞感覺遷移是將甲感覺的某些特征映射到乙感覺,使乙感覺具有了甲感覺的部分特征,從而強化了乙感覺的表達,它是以乙感覺為表現主體的一種感覺融合。

第三,在通感的詞匯化過程中,以視覺作為始源域(即原覺)最為普遍,其次是觸覺;以聽覺作為目標域(即移覺)最為普遍,其次是視覺,再次為心覺。其他各覺在使用頻率上并沒有太大的差異。劉志芳曾運用方差分析法,對114個復合通感詞進行分析,該研究發現,視覺是通感引申過程中最大的源域,聽覺是通感引申過程中最大的目標域[13]。這與我們的結論是基本一致的。

第四,通感詞感覺之間盡管存在著烏爾曼所說的感官由較低級向較高級挪移的傾向,但并非簡單的單向映射關系,同時也存在著反向現象,它是一種以視覺(主)、聽覺(次)為主場的立體交叉式的網狀結構。

第五,通感詞感覺之間的映射關系是共時和歷時、內部和外部共同作用的結果,同時,“通感生義”和“結構異配”兩種類型呈現出一定的不平衡性,后者主要是倚重語言內部結構的作用,前者則更依賴于語言的外部關系。

總之,從語言學的角度來看,通感既表現在修辭層面,也表現在詞匯層面。通感詞是通感修辭在詞匯層面的固化現象。探討通感詞的實質、類型與特征,有助于從一個側面觀察修辭對詞匯的影響,從而更全面地認識漢語詞匯的構成規律。盡管通感詞的外延存在一定的模糊性,但其核心區是清晰的,我們可以從不同的維度去進行界定。不同視角的分類,能夠更立體化地顯示通感詞的構成特征。通感詞在感覺挪移的條件、方向、分布等方面,均呈現出較強的規律性。至于通感修辭的詞匯化問題,我們則將另外撰文進行專門探討。

參考文獻:

[1]錢鍾書.通感[J].文學評論,1962,(1).

[2]錢鍾書.通感[A].錢鍾書.七綴集[C].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2002.

[3]袁暉.論現代漢語中的通感[J].江淮論壇,1980,(5).

[4]任學良.漢語造詞法[M].北京:中國社會科學出版社, 1981.

[5]於寧.“通感”與語義演變規律——國外研究成果介紹[J].修辭學習,1989,(6).

[6]於寧.從漢語角度看“通感”中的語義演變普遍原則[J].修辭學習,1992,(4).

[7]李國南.辭格與詞匯[M].上海:上海外語教育出版社, 2001.

[8]李國南.論“通感詞”的民族文化差異[J].福建外語, 2002,(2).

[9]趙艷芳.認知語言學概論[M].上海:上海教育出版社, 2001.

[10]徐蓮.通感式詞義引申的規律及其擴展[J].解放軍外國語學院學報,2004,(5).

[11]侯博.漢語感官詞的語義語法學研究[D].南京:南京師范大學碩士學位論文,2008.

[12]侯博.基于統計的漢語通感語義分析[J].國際漢語學報,2014,(2).

[13]劉志芳.基于量化統計的通感式復合詞通感模式分析[J].河南師范大學學報(自然科學版),2019,(5).

[14]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(第6版)[Z].北京:商務印書館,2012.

[15]伍鐵平.促織聲尖尖似針——漫談通感[J].教學研究, 1984,(1).

[16]曹津源.中學語文教材通感類說[J].中學語文教學, 1994,(2).

[17]汪伯嗣.評《通感類說》[J].孝感師專學報,1997,(2).

[18]汪伯嗣.通感分類法[J].孝感師專學報,1998,(3).

[19]侯博.關于通感研究的幾個重要問題[J].黑龍教育學院學報,2012,(2).

[20]漢語大詞典編輯委員會,漢語大詞典編纂處.漢語大詞典[Z].上海:漢語大詞典出版社,1989.

[21]劉大為.比喻、近喻與自喻——辭格的認知性研究[M].上海:上海教育出版社,2001.

[22][漢]許慎撰,[清]段玉裁注.說文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[23]漢語大字典編輯委員會.漢語大字典(縮印本)[Z].武漢:湖北辭書出版社,成都:四川辭書出版社,1995.

[24]湯漳平,王朝華譯注.老子(中華經典名著全本全注全譯叢書)[M].北京:中華書局,2014.

[25]方勇譯注.莊子(中華經典名著全本全注全譯叢書)[M].北京:中華書局,2015.

[26]王麗.現代漢語通感詞研究[D].金華:浙江師范大學碩士學位論文,2016.

[27][清]張玉書,陳廷敬,等.康熙字典[Z].成都:成都古籍書店影印,1980.

[28][南朝梁]顧野王.玉篇[M].四部叢刊影印本.

[29]張博.《現代漢語詞典》第6版釋義修訂的類型及特征[J].辭書研究,2013,(2).

基金項目:國家社會科學基金重大項目“大語言視域中漢語修辭與詞匯、語法互動研究”(2020&ZD298)

作者簡介:傅惠鈞,男,浙江師范大學人文學院二級教授,博士生導師。

①該文首先刊于《文學評論》1962年第1期,在收入《七綴集》時有所改動。

The Essence, Types and Features of Synaesthesia

Fu Huijun

(College of Humanities, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Abstract:Synaesthesia words are the solidification phenomenon of synaesthesia rhetoric at lexical level. First, synaesthesia words have the characteristic of prototype category and should be defined from different dimensions. Second, “synesthesia-generative meaning” and “unusally collocation in structure” are two modes of synesthesia words. Both of them are used in Polyphonic synesthesia words, while only the former is used in monosyllabic synesthesia words. Third, sensory transfer of synesthesia words can be divided into one-way and plural-way movement,and generally shows a three-dimensional cross network structure with vision and auditory as the main field.

Key words:synesthesia;synesthesia words;synesthesia-generative meaning;unusally collocation in structure;lexicalization of rhetorical phenomena