中國書法藝術散論

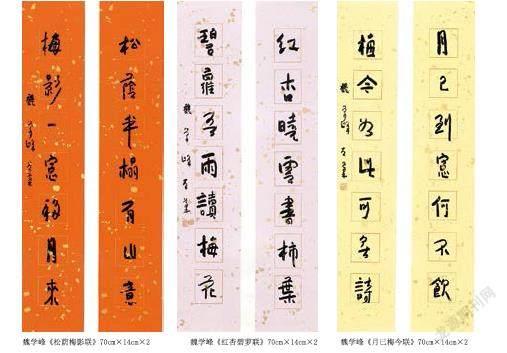

魏學峰

一、書法概述

書法這種藝術形式之所以能產生在中國,是因為漢字符號形體這一先決條件和毛筆這一特殊的藝術表現工具。漢字不只是每一個字有一定的意義,而且具有完整的儼若自然的各種形體。筆畫縱橫交錯,結構奇異多變,其中蘊含著人們從宇宙自然感悟的生命意蘊,書法透過視覺抽象造型,展露出民族哲學思想、美學精神、文化意識。近代學者康有為在其《廣藝舟雙楫》中就曾提出“書,形學也”,這一美學命題,作為具有空間結構意義的個體,書法具有獨特的原形,有圖像的特征。而空間結構的差異,往往呈現出不同的生命意味,加之“奇怪生焉”的毛筆調和幻化出的五彩之墨,就塑造出千變萬化的書法藝術形象。

現代作家林語堂說:“中國字盡管在理論上是方方正正的,實際上卻是由最為奇特的筆畫構成的,這就使得書法家不得不去設法解決那些千變萬化的結構問題,于是通過書法,中國學者訓練了自己對各種美質的欣賞力,如線條上的剛勁、流暢、蘊蓄、精微、迅捷、優雅、雄壯、粗獷、謹嚴或灑脫,形式上的和諧、勻稱,對比、平衡、長短、緊寬,有時甚至是懶懶散散參差不齊的美。”他甚至認為,書法藝術給美學欣賞提供了一整套術語。

中國的書法藝術被譽為:無言的詩、無形的舞、無圖的畫、無聲的樂。書法藝術始于殷商,歷經甲骨、金文、大篆(籀文)、小篆、隸書、草書(章草)、行書、楷書等階段。在魏晉時期,書法藝術進入自覺時期,以后逐漸產生晉人尚韻、唐人尚法、宋人尚意、元明尚態、清人尚樸的時代風格。康有為把書法歸為“形學”,清人劉熙載則將書法稱為“心學”。正如唐代張懷瓘所言:“文則數言及成其意,書則一字已見其心,可謂簡易之道。”書法因此成為藝術家心靈的跡化,它是最富情感表現力的藝術形式之一。從書法藝術的發展來看,它與中國文化中的儒、釋、道都有深刻的聯系。儒家的中庸、道家的虛靜、佛教的禪悟皆成了中國書法所具有的文化屬性。幾千年的書法史蘊含著無數人的精神付出,凝聚著無數人的精神力量和歷史記憶。中國的書法藝術是世界上獨一無二的文化符號,沒有任何與它相一致的文化形態。從這個意義上講,書法藝術是當之無愧的民族文化藝術精神的載體。

二、書法的特征

1.線條是書法的形態符號

書法的線質是構成書法用筆美的基本要素。晉代書法家衛夫人就曾言:“心存委曲,每為一字,各象其形”。清人朱和羹也說:“作字點畫,須要精意”。從欣賞角度來看,首先是書法家的用筆是否造就了一個實在的形體,這個形體是否達到了“骨肉相稱”的基本要求。平庸的書法用筆,是平貼、漂浮紙上,沒有厚度、深度,沒有實在的形體感。反之,成功的書法用筆,或光潔、或圓潤、或蒼老、或輕潤,富于活躍流貫的生命感。正如清代畫家石濤所言:“一畫者,眾有之本,萬象之根”。書法家一落筆,就攜帶著其氣質、素養、情感、審美等不可隱匿性。書法藝術的線條,是在歷代數以萬計的錘煉與造就中形成的,它的線質里滲透著人們對自然的認識和表現。在它深層機制里潛藏著深厚的民族文化背景、思維方式與觀念趨向,同時蘊含著審美習慣的延伸,它是民族意識與氣質的外化。正是因為它是這種特殊的背景下形成的,所以有其它藝術不能比擬的表現力。

2.書法是有節奏的活動

美國美學家蘇珊·朗格說生命的“整個結構都是由有節奏的活動結合在一起的”。中國書法正是“由有節奏的活動結合在一起的”。節奏是構成中國書法美的一個很重要的方面。林語堂先生說:“對韻律的崇拜,首先是中國藝術中發展起來的”。中國書法的節奏感,是在不同運動形態連續而有秩序的相互轉化中所引發的,它是天地陰陽變化的動靜、開合、消長、起伏的表現。傳為王羲之所作《書論》言:“每書欲十遲五急、十曲五直、十藏五出、十起五伏,方可謂書。”這就是要通過遲急、曲直、藏出、起伏等對立要素的轉化造成時間與律動感。實際上能造成節奏的對立要素的轉化當然不止這些。書法中粗細、方圓、剛柔、疏密、向背、伸縮等對立要素,甚至包括墨色的濃、淡、枯、潤的變化,都能形成節奏感。唐代草書家張旭“觀公孫大娘舞劍器”,“自此草書長進,豪蕩感激”,“興來灑素壁,揮筆如流星,”這就是一種時間和韻律之美。宋代書法家黃山谷“見長年蕩槳,乃悟筆法”。我們在欣賞清代書法家王鐸的連綿草時,其筆畫的連續、承接、組合與運動,無不顯示出律動。每當我們在品味古代書法名跡時,會油然而生“念天地之悠悠”,這也是一種深沉的歷史時間感。在時間的長河中,我們沉沉靜然地與這無垠的自然、太空渾然融化、體和為一。

3.書法的空間美

書法講究布白,即用點畫來分割空間,創造一個有美的意味的空間。中國書法的微妙之處,不僅有平面的二度空間,還有三度空間(視覺立體)。書法的結構首先是要符合平衡對稱的要求,但更重要的是在平衡對稱中又有多樣的變化。優秀書法的結構、長短、大小、闊狹、疏密、橫直……各個部分互相對比又互相照應,形成一個多樣統一的和諧的整體。正是基于此,我們可以看到書法家的匠心,看到他慘淡經營而又沒有人工拼湊的跡象,其結構似乎自然天成,這就需要我們對分寸、尺度、空間分割等有著和諧統一的敏感。正如清代書法家包世臣所言“筆力驚艷,能使點畫蕩漾空際,回互成趣”。

4.書法的生命形式

蘇珊·朗格認為,藝術作品的結構是與生命的結構類似、相通的,因此藝術作品在本質上也就是“生命的形式”。他認為生命的形式必須具備四個條件,第一,它必須是一種動力形式。換言之,它那持續穩定的形式必須是一種變化的式樣;第二,它的結構必須是有機的,它的構成成分并不是互不相干的,而是通過一個中心互相聯系和互相依存的;第三,整個結構是由有節奏的活動結合在一起的;第四,生命的形式具有特殊規律。當然,中國哲學美學對生命的認知,比蘇珊·朗格更為深刻。在中國人看來,整個宇宙萬物都是由陰陽互相作用,而產生的永不止息的生命運動。與天地陰陽變化之“道”相通的書法當然也是這種生命運動的表現,這種表現還同與生命運動不能分離的時間與空間結合在一起。漢代書法家蔡邕說:“書乾坤之陰陽。”唐代書法家虞世南也說:“稟陰陽而動靜,體萬物以成形。”中國書法正是以一種同構的形式去表現天地陰陽變化的。

在用筆上外露為陽,內斂為陰。直為陽,曲為陰。方為陽,圓為陰。雄壯為陽,纖細為陰。疾捷為陽,遲澀為陰;在結構上,外層為陽,內蘊為陰。倚側為陽,平勻為陰。疏潤為陽,致密為陰;在墨韻上,枯渴為陽,濕潤為陰。濃為陽,淡為陰。總之,宇宙精神決定書法的形質,宇宙意識決定書法的審美追求。書法家只有具備天地之心,才能“籠天地于行內,挫萬般于筆端”。書法作品只有展現出往復回環的生命態勢,才能達到和合之美、和合之道。

三、書法藝術的審美

有人曾經說過,只有讀懂了中國的書法藝術,才能真正懂得中國的美學。當然書法的欣賞是一個復雜的審美活動,要能把握其奧秘,我認為圓識、活參、徹悟缺一不可。

所謂“圓識”即圓融通識。真正讀懂一件書法作品,有賴于廣泛的知識及經驗。這些內在的知識結構在審美過程中皆化為潛意識,進而利用廣泛的人生經驗和社會知識,加之書法藝術的特殊語言,從各個緯度、各個層次上去解讀作品。如我們觸摸遠古陶器上的刻畫符號時,就仿佛能感知到萬年來人類的心事里有我們讀不懂的渴望、驚慌和祈禱,但單純簡潔的線條和強挺的刀筆,仍然震撼著我們的心靈。我們欣賞天下第一行書《蘭亭序》時,會不自覺地回到永和九年(公元353年)修禊節,仿佛看到王羲之與謝安等四十一個名士在“崇山峻嶺、茂林修竹”的佳境中暢飲后完成的這一千古法書,自然會明白什么是魏晉風度。再如我們欣賞明代書法家徐渭的《青天歌》時,點畫縱橫、滿紙煙云,筆墨生辣而張力十足。這位九死九生的明代大才子筆底流露出的是孤憤與掙扎。從鑒識歷代書法中,我們不難看出,圓融無礙的境界,即是深化無跡的生命境界。“圓識”的關鍵是識氣韻,氣韻是書法藝術的生命線和主要特征。“氣”是我們先人認識世界的最高觀念,“天地和氣,萬物自在”,“韻”是韻律和節奏。唐代草書家懷素之書“飄風驟雨驚颯颯,落花飛雪何茫茫”。他“忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字”。其中傳達的,正是這種人與自然、情緒與感受,是內在的心理秩序結構與外在宇宙秩序結構相碰撞、相斗爭、相調節、相協奏的偉大的生命之歌。在中國文化中,氣是生命的基礎(宇宙空間即場),象是生命的符號。

“活參”及書法欣賞中不受外界干擾、精神沉醉其中,在頓悟中產生心靈的象征表現活動。它超出了形勢中的“意味”,進入到形面之上的對人生、人性的大悟,這是整個心靈的感發與振蕩。參什么?答曰:意境。“境界”,是近代王國維在品評文學作品時提出的一個美學標準。他說:“境界非獨為景物也,喜怒哀樂亦人心中之一境界,故能寫真景物真感情者,謂之有境界。”在書法中,“意”是主體人之心境;“境”乃書法所顯示出的情緒、格調。蘇東坡書法的代表作《寒食帖》寫于1082年。這年,東坡四十五歲,在經歷了“烏臺詩案”等數年磨難后,同一年,他完成了《念奴嬌·赤壁懷古》《赤壁賦》等不朽之作。《寒食貼》是生命的低谷,但卻是藝術的高峰,所以黃山谷跋云:“試使東坡復為之,未必及此。”書法是一種高揚主體精神的藝術,一切意境的產生皆緣于情。清代書法家傅山在《家訓·文訓》中言:“文者,情之動也。情者,文之機也。文乃性情之華,情動于中而發于外。”當我們展讀唐代書法家顏真卿《祭姪文稿》時,我們仿佛看到他臨文感憤,無心乎字之工拙,也無心添筆蘸墨,而是奮筆直下,大起大落,縱橫不羈,頓挫郁勃、枯絕潤來,具有強烈的跳躍感,天才地悲壯激越的時間意象,使我們不由想起文天祥的千古名句:“是氣所磅礴,凜烈萬古存。”一切藝術都是從體貼生命之偉大處得來,藝術家的生命之流已貫注了更大的創造力,故能臻于更高的精神境界。

“徹悟”使我們明白,書法家意象的人格化觀照是我們打開書法之門的最后一把鑰匙。書法作品所顯示的精神,就是主體的精神;書法作品所展示的氣象、格調,就是主體的氣象、格調。清代劉熙載在《藝概·書概》中說:“書者,如也,如其才、如其字、如其志,總之,如其人才。”中國書法是把作品當作主體的外化形象來關照,甚至到了嚴苛的程度。柳公權說:“心正則筆正。”蘇軾說:“古之論書者,兼論其平生,茍非其人,雖工不貴也。”在他們眼里,書法所創造的不僅是表音表意文字,不僅僅是有生命意趣的形象,簡直就是大寫的“人”。八大山人為明代皇室后裔,明亡后削發為僧,后改信道教。在經歷家破國亡后,他裝啞隱居。其書法拙樸悠遠,氣象高曠而不疏狂,風神秀逸而不軟媚。這顆孤高激越的心靈,在經歷了無數磨難之后,逐漸歸于平淡,歸于圓融。近代高僧弘一法師出家前書風以北碑為主,剛毅雄強。出家后書風大變,沒有方剛,唯求圓潤。仿佛是千萬劫來的滄桑化為一痕淡淡的微笑,讓人心生敬意,合十禮觀。這種精神是藝術家最隱秘和最深沉的靈魂,它的力量決定著藝術作品的偉大和永久。

總而言之,中國書法無論創作和審美,我們都可以從幾個大的方面來把握:

把書法當做一個抽象的生命形象來創造;

把書法當作人所感悟的生命形態來營構;

把書法作為民族文化,民族哲學、美學的直觀形態來表現;

把書法作為時代和人的精神氣格的對象來觀照。