通信和照明合桿結(jié)構(gòu)的基本自振周期及風(fēng)振系數(shù)計算方法探討

摘 要:通信和照明合桿是一種高柔度結(jié)構(gòu),針對其頂端裝有質(zhì)量和擋風(fēng)面積均較大的天線和燈盤、燈架等特點,提出了計算該種結(jié)構(gòu)基本自振周期及風(fēng)振系數(shù)的方法,可供設(shè)計這種結(jié)構(gòu)物時參考。

關(guān)鍵詞:風(fēng)振系數(shù);基本自振周期;鋼管桿結(jié)構(gòu);合桿

中圖分類號:TB21? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)10-0027-05

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.10.008

1? ? 問題提出

用于通信和照明的鋼管合桿結(jié)構(gòu),目前已在我國大型機場被應(yīng)用。它結(jié)構(gòu)簡單,占地少,外形秀麗,加工、施工方便,運行維護工作量少,因而受到了各使用單位的歡迎。圖1、圖2是上海安伯工業(yè)設(shè)備有限公司設(shè)計制作的這類結(jié)構(gòu)的典型外貌。

這種結(jié)構(gòu)的受力圖示比較簡單,是一種變截面的懸臂梁。但它又是高柔度的結(jié)構(gòu),基本自振周期T1比較大,同時在其頂端裝有比較重、擋風(fēng)面積也相應(yīng)比較大的天線和照明燈盤、燈具及鎮(zhèn)流器等等,如圖3所示。

這類結(jié)構(gòu)的總高度H正逐步由20~30 m發(fā)展到30~40 m,天線的數(shù)量也有兩層之多。如何精確地計算其動力特征之一的基本自振周期T1及由此所涉及的順風(fēng)向的風(fēng)力振動的風(fēng)振系數(shù)βz,是一個突出而關(guān)鍵的技術(shù)問題。根據(jù)結(jié)構(gòu)特點,對這方面的計算宜遵照《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2012)[1]和《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》(GB 50135—2019)[2]。然而筆者認為,在《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的附錄中所列的基本自振周期的近似計算式T1≈0.013H(H單位m,T1單位s),與精確方法計算值比較相差較大,實際情況要比該近似計算結(jié)果大3~6倍之多,因此,規(guī)范中的公式不適用于這種結(jié)構(gòu);對風(fēng)振系數(shù)βz的計算,《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》采用了國際上通用背景響應(yīng)因子和共振響應(yīng)因子的形式,基本計算理論基于第一振型的慣性風(fēng)載荷法;而《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》仍采用脈動增大系數(shù)和脈動影響系數(shù)的表達形式。本文基于這兩個規(guī)范的公式計算結(jié)果進行對比,與同行們共同探討。

2? ? 基本自振周期T1的計算

如果采用動力程序,如SAP、ANSYS或STAAD等來計算本結(jié)構(gòu)的T1,沒有任何困難,可以獲得其精確解。本文提出的是:考慮到本題僅僅只要計算低頻的T1,因此可以利用常規(guī)的靜力計算程序,也就是計算本題內(nèi)力及變形的程序去求解,如圖4所示,其方法如下:

T1=2π■

式中:yn為單位水平力P=1作用于桿頂質(zhì)點mn處產(chǎn)生的桿頂位移值;mi為質(zhì)點i的質(zhì)量;αi為yi/yn的比值,其中yi為質(zhì)點i在桿頂單位力P作用下,在質(zhì)點i處的位移值。

上列計算式并非一個近似計算公式,它在動力學(xué)中可由理論推導(dǎo)而得,可求得一個精確解。它可見于一般動力學(xué)教科書,也曾被列入《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GBJ 9—1987)[3]。公式中的yi及mi完全可以由靜力計算程序中的計算來獲得。當(dāng)然,如果在桿頂作用單位水平力P時,并沒有將附加的質(zhì)量一并作為結(jié)構(gòu)的垂直荷載加上去計算,在考慮mi時,除直接從程序計算結(jié)果中獲取桿段自身的質(zhì)量外,還應(yīng)對某些節(jié)點加進附加的質(zhì)量值。筆者利用上述公式對若干個實例作了計算,得出本結(jié)構(gòu)的T1≈(0.03~0.071)H(H單位m,T1單位s),它較之T1≈0.013H要大(3~6倍之多)。

3? ? 風(fēng)振系數(shù)

3.1? ? 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》計算方法

根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》,風(fēng)振系數(shù)計算公式如下:

βz=1+2gI10Bz■

式中:g為峰值因子,取2.5;I10為10 m高度名義湍流強度,對應(yīng)A、B、C和D類地貌分別取0.12、0.14、0.23和0.39;Bz為脈動風(fēng)載荷的背景分量因子;R為脈動風(fēng)載荷的共振分量因子。

脈動風(fēng)載荷的共振分量因子:

R=■

x1=■,x1>5

式中:f1為自振第一振型的頻率,f1=■;w0為基本風(fēng)壓;kw為地面粗糙度修正系數(shù),對A、B、C和D類地貌分別取1.28、1.0、0.54和0.26;ξ1為結(jié)構(gòu)阻尼比,對鋼結(jié)構(gòu)可取0.01。

對迎風(fēng)面和側(cè)風(fēng)面的寬度沿高度按直線或接近直線變化,而質(zhì)量沿高度按連續(xù)規(guī)則變化的高聳結(jié)構(gòu),脈動風(fēng)載荷的背景分量因子:

Bz=kH■ ρx ρz■θBθV

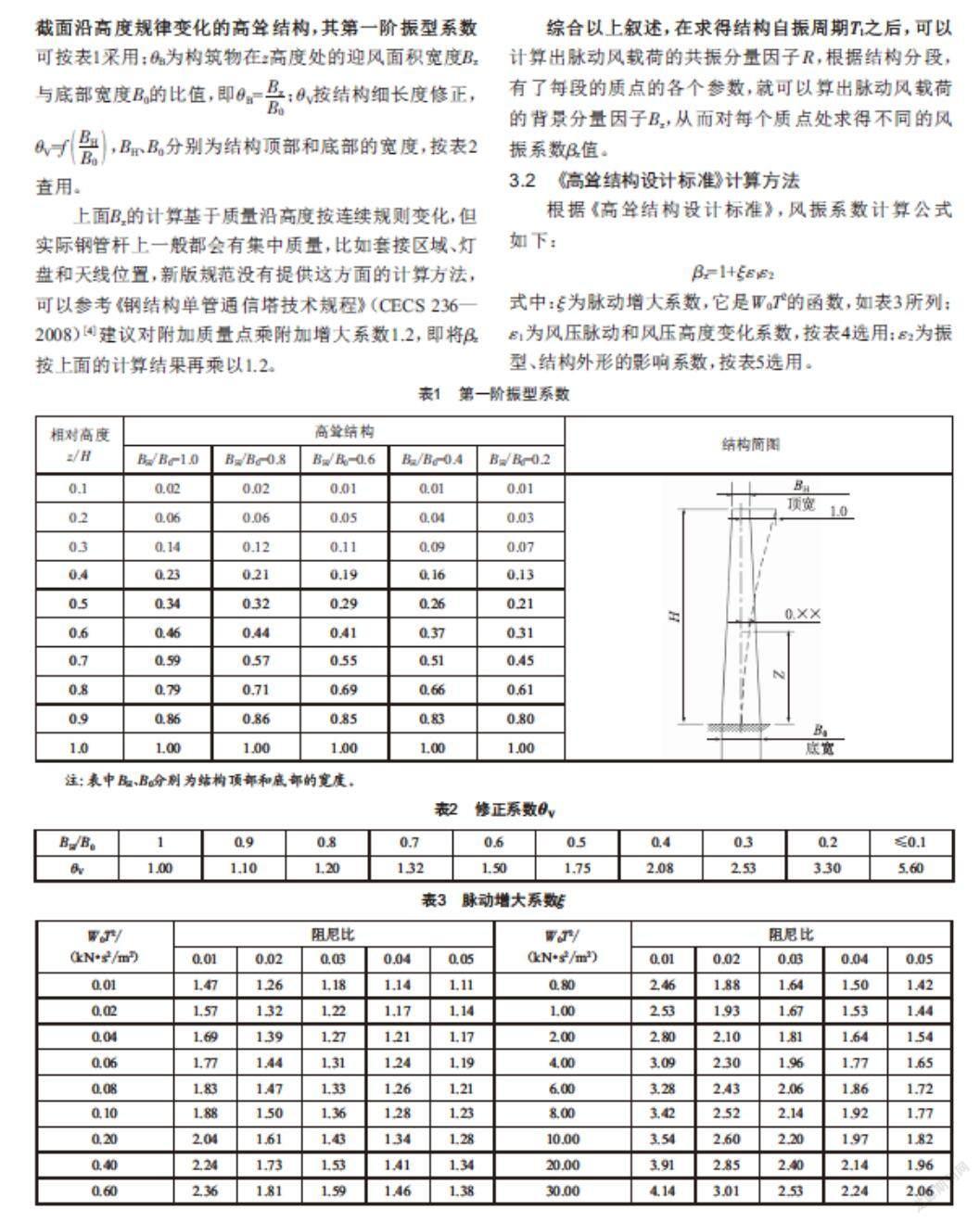

式中:H為結(jié)構(gòu)總高度(m),對B類地貌,H取值不應(yīng)大于350 m;根據(jù)規(guī)范,B類地貌k=0.91,a1=0.218;ρz為脈動風(fēng)載荷豎直方向相關(guān)系數(shù),ρz=■;鋼管桿結(jié)構(gòu)水平方向系數(shù)ρx=1;μz為高度變化系數(shù),對于B類地貌,μzB=1.0■0.3;φ1(Z)為結(jié)構(gòu)第一階振型系數(shù),對截面沿高度規(guī)律變化的高聳結(jié)構(gòu),其第一階振型系數(shù)可按表1采用;θB為構(gòu)筑物在z高度處的迎風(fēng)面積寬度Bz與底部寬度B0的比值,即θB=■;θV按結(jié)構(gòu)細長度修正,θV=f■,BH、B0分別為結(jié)構(gòu)頂部和底部的寬度,按表2查用。

上面Bz的計算基于質(zhì)量沿高度按連續(xù)規(guī)則變化,但實際鋼管桿上一般都會有集中質(zhì)量,比如套接區(qū)域、燈盤和天線位置,新版規(guī)范沒有提供這方面的計算方法,可以參考《鋼結(jié)構(gòu)單管通信塔技術(shù)規(guī)程》(CECS 236—2008)[4]建議對附加質(zhì)量點乘附加增大系數(shù)1.2,即將βz按上面的計算結(jié)果再乘以1.2。

綜合以上敘述,在求得結(jié)構(gòu)自振周期T1之后,可以計算出脈動風(fēng)載荷的共振分量因子R,根據(jù)結(jié)構(gòu)分段,有了每段的質(zhì)點的各個參數(shù),就可以算出脈動風(fēng)載荷的背景分量因子Bz,從而對每個質(zhì)點處求得不同的風(fēng)振系數(shù)βz值。

3.2? ? 《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》計算方法

根據(jù)《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》,風(fēng)振系數(shù)計算公式如下:

βz=1+ξε1ε2

式中:ξ為脈動增大系數(shù),它是W0T2的函數(shù),如表3所列;ε1為風(fēng)壓脈動和風(fēng)壓高度變化系數(shù),按表4選用;ε2為振型、結(jié)構(gòu)外形的影響系數(shù),按表5選用。

4? ? 計算示例

30 m高,帶一個升降燈盤及燈具和一層天線的合桿(本例為北京大興機場合桿)。

基本風(fēng)速:V10=30 m/s,地貌屬B類。

升降燈盤及燈具:質(zhì)量760 kg,擋風(fēng)面積1.3 m2;天線:質(zhì)量500 kg,擋風(fēng)面積2 m2(已計入體型系數(shù));套接接頭自下而上每個質(zhì)量:230 kg、112 kg;避雷針等質(zhì)量50 kg。

全桿共分為12個質(zhì)點,全段尺寸及結(jié)構(gòu)尺寸如圖5所示。

4.1? ? 按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》計算

自振周期T1=2.12 s,折合T1=0.071H。

風(fēng)振系數(shù):(1)峰值因子g=2.5;(2)10 m高度名義湍流強度I10=0.14;(3)脈動風(fēng)載荷的共振分量因子R=2.7。

多個質(zhì)點位置,脈動風(fēng)載荷的背景分量因子Bz及風(fēng)振系數(shù)βz如表6所示。

4.2? ? 按《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》計算

W0T2=0.55×2.122=2.47 kN·s2/m2,單管塔阻尼比0.01,查表得出脈動增大系數(shù)ξ=2.87。

風(fēng)壓脈動和風(fēng)壓高度變化系數(shù)ε1=0.82。

多個質(zhì)點位置,振型、結(jié)構(gòu)外形的影響系數(shù)ε2及風(fēng)振系數(shù)βz如表7所示。

從上面的計算結(jié)果可以看出,風(fēng)振系數(shù)呈自下至上逐漸增大的規(guī)律;頂點有鞭梢效應(yīng),故數(shù)據(jù)突出;最大的βz達到3.3左右,它遠大于常規(guī)結(jié)構(gòu)的情況。

由圖6可以看出,對這種結(jié)構(gòu),其風(fēng)振系數(shù)在《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》和《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》中的計算公式雖然不一樣,但是結(jié)果基本吻合;由于它的高柔度以及質(zhì)點的質(zhì)量和擋風(fēng)面積分布不均勻等原因,其βz值也比之一般結(jié)構(gòu)物要大些,其最大值可以接近3.3左右,而下面近地面處僅為1.0左右,上下的差值較大,因此很難處理成沿全高采用一個統(tǒng)一的風(fēng)振系數(shù)。它適宜沿高度采用不同的βz值,根據(jù)結(jié)構(gòu)的實際情況,精確計算是有必要的。

5? ? 結(jié)論

(1)對于通信和照明合桿結(jié)構(gòu),由于高度的柔性及在頂端帶有較大的質(zhì)量及擋風(fēng)面積,故其自振周期T1不宜直接按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》方法來計算。

(2)這種結(jié)構(gòu)的自振周期T1值,可以近似地按T1=(0.03~0.071)H(H單位m,T1單位s)計算,如要精確計算,可以利用靜力計算程序來計算。

(3)這種結(jié)構(gòu)的風(fēng)振系數(shù)βz,不宜沿全高采用一個統(tǒng)一的風(fēng)振系數(shù),應(yīng)按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》或《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》方法分段來計算。

(4)當(dāng)結(jié)構(gòu)上有集中質(zhì)量時,《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》和《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》這兩個標準都沒有提供這方面的計算方法,可以參考《鋼結(jié)構(gòu)單管通信塔技術(shù)規(guī)程》(CECS 236—2008)建議對附加質(zhì)量點乘附加增大系數(shù)1.2,即將βz按上面計算結(jié)果再乘以1.2。

[參考文獻]

[1] 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范:GB 50009—2012[S].

[2] 高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計標準:GB 50135—2019[S].

[3] 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范:GBJ 9—1987[S].

[4] 鋼結(jié)構(gòu)單管通信塔技術(shù)規(guī)程:CECS 236—2008[S].

收稿日期:2022-03-04

作者簡介:史紅浪(1981—),男,江蘇淮安人,工程師,主要從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計工作。