電磁繼電器動作延遲失效模式與機理分析

范士海,譚士海

(航天科工防御技術研究試驗中心,北京 100854)

引言

電磁繼電器作為一種電子控制器件,它是利用電磁鐵來控制電路的一種開關,其工作原理為:給線圈兩端施加一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,相應地線圈就會產生磁場,銜鐵被吸合,帶動與銜鐵相連的推動桿推動動簧片,使常閉觸點分離,常開觸點閉合。當線圈斷電后,銜鐵被釋放,帶動與銜鐵相連的推動桿復位,常開觸點分離,常閉觸點閉合,完成一個開關工作過程。由于電磁繼電器是通過機械接觸與斷開來實現(xiàn)通斷功能轉換的,使其具有斷態(tài)高絕緣電阻和通態(tài)低導通電阻特性,加之其具有體積小,控制電信號小,應用電路簡單,可實現(xiàn)多路同時控制的優(yōu)點,使其在航天、航空、船舶、兵器以及民用裝備上得到了廣泛的應用。另一方面,由于電磁繼電器工作中既涉及電路、磁路,又涉及機械動作,使其與其它元器件相比,更容易出現(xiàn)可靠性問題[1]。作者在前面的文章中,介紹了電磁繼電器導通失效的模式與機理[2]。本文將通過一些典型的失效案例,詳細介紹電磁繼電器動作延遲失效的模式,分析引起動作延遲失效模式的機理,為進一步提高電磁繼電器的使用可靠性提供有益的依據。

1 電磁繼電器動作延遲失效模式與機理

1.1 銜鐵轉軸不對中造成動作延遲失效

銜鐵轉軸對銜鐵動作起著支撐作用,其上下兩轉軸孔中心要對中,否則銜鐵吸合或釋放動作就有可能受到阻礙作用,造成動作延遲。下面通過具體案例詳細說明。

案例1:某型號電磁繼電器用戶在整機上只使用一組常開觸點。據委托方介紹,用戶在使用時發(fā)現(xiàn)該組常開觸點曾出現(xiàn)吸合延遲情況。

按照廠家手冊對該繼電器進行常溫電性能測試,結果為:產品吸合電壓、釋放電壓、接觸電阻、線圈電阻、絕緣電阻均合格,具體測試結果見表1,故障不復現(xiàn)。

表1 繼電器常溫電性能測試結果

用體視顯微鏡對失效件進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)外觀完整,表面標識清晰,玻璃絕緣子未見明顯開裂等異常現(xiàn)象。對該繼電器進行PIND、密封和X射線檢查,結果為:PIND和密封合格;X射線檢查未發(fā)現(xiàn)內部結構異常。

用機械方法打開失效繼電器,觀察繼電器內部結構,結果為:繼電器線圈兩端引出線未見明顯異常;內部未見明顯的金屬及非金屬多余物;使用的一組常開觸點動、靜簧片未見明顯異常,觸點部位未見明顯燒蝕、打火及粘連現(xiàn)象;且與其他組常開、常閉動靜簧片比對觀察未見明顯差異;去掉線圈后,觀察銜鐵動作,也未見明顯異常;繼續(xù)對銜鐵軸進行解剖,發(fā)現(xiàn):銜鐵軸表面上下相對位置有磨損、變色痕跡,且與之配合的銜鐵孔對應部位也有磨損痕跡,如圖1、2所示。

圖1 銜鐵軸磨損及氧化變色形貌

進一步對銜鐵磨損、變色區(qū)進行掃描電鏡及能譜分析,結果為:除含有Cu、Sn基體元素外,還含有O元素。表明銜鐵磨損區(qū)已氧化變色。

根據以上檢測與觀察,分析得出,該繼電器常開觸點吸合延遲是由于該繼電器銜鐵軸在使用時曾出現(xiàn)不對中,使其瞬時延遲所致。

1.2 銜鐵軸部位存在粉末多余物造成動作延遲

銜鐵軸孔不對中,可以造成銜鐵軸轉動的摩擦力增大,導致銜鐵動作延遲。如果銜鐵軸與孔之間存在多余物粉末,同樣可以造成銜鐵軸轉動的摩擦力增大,導致銜鐵動作延遲。下面介紹的案例則屬于此種情況。

案例2:某型號電磁繼電器為延時電磁繼電器。繼電器在整機調試時,出現(xiàn)繼電器動作延遲的失效現(xiàn)象。

對繼電器進行測試,繼電器動作電壓、釋放電壓、接觸電阻及延時時間等參數均滿足廠家手冊合格參考值范圍,繼電器測試合格。

繼電器外觀及X射線檢查未見明顯異常。PIND及氣密性檢測合格。采用機械方法啟封繼電器,置于顯微鏡下觀察,結果為:繼電器內部延時電路部分各焊點焊接良好,各個元器件未見明顯缺陷;觸點簧片裝配良好,觸點間未見明顯拉弧打火或粘連現(xiàn)象;銜鐵裝配未見明顯不對中現(xiàn)象;在銜鐵表面及銜鐵軸附近發(fā)現(xiàn)綠色粉末狀物質,進一步拆解下銜鐵軸,發(fā)現(xiàn)軸銷表面也存在綠色粉末狀物質,同時在軸銷軸孔接觸部位還存在粉末碾壓痕跡,如圖3、圖4所示。

圖2 銜鐵孔磨損形貌

圖3 上銜鐵軸銷表面粉末狀物質

圖4 下銜鐵軸銷表面粉末狀物質

對綠色粉末狀物質進行成分分析,綠色粉末主要成分為Cu、Zn、Ni、O元素。

根據以上的檢測與觀察,分析得出:該繼電器失效可能是因為內部銜鐵氧化、產生綠色粉末狀氧化物,粉末掉落到銜鐵軸內,影響銜鐵正常轉動,發(fā)生銜鐵延遲的失效現(xiàn)象。

1.3 動作部件位置異常導致動作延遲

繼電器動作延遲有時是因為繼電器的動作部件(如推動桿、玻璃球等),與其它部件之間的距離太近,其它部件對動作部件的動作構成阻礙作用,導致繼電器動作延遲。

案例3:某型號電磁繼電器為國內某廠生產的產品。用戶在使用過程中出現(xiàn)繼電器動作延遲現(xiàn)象,解焊后振動,再測試后失效現(xiàn)象未復現(xiàn)。

根據廠家手冊對失效電磁繼電器進行常溫電性能測試,失效件主要技術指標均合格,動作、釋放狀態(tài)正常,失效件失效現(xiàn)象未復現(xiàn),具體測試結果見表2。

表2 主要測試結果(25 ℃)

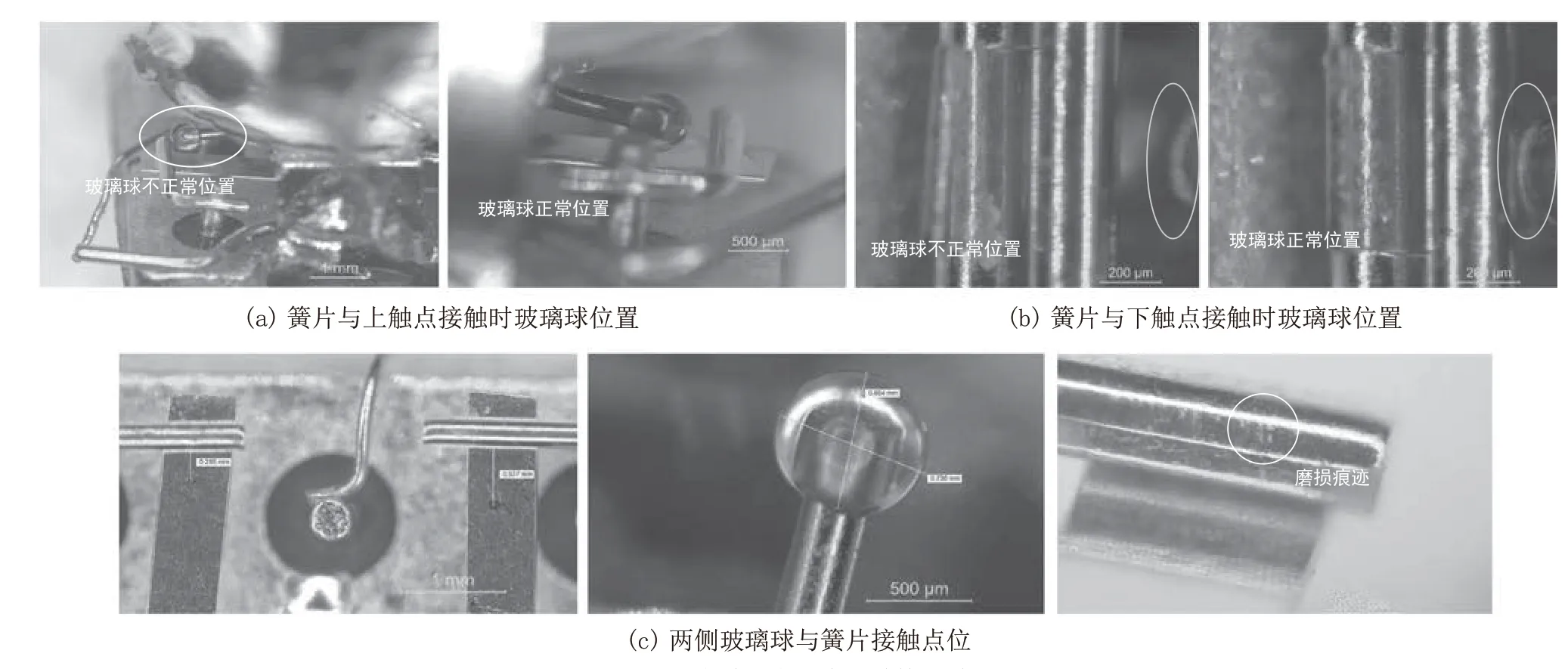

繼電器外觀及X射線檢查未見明顯異常;PIND及氣密性檢測合格。用機械開封法打開管殼,使用體視顯微鏡對其內部結構進行觀察。失效件內部簧片與上、下觸點間未發(fā)現(xiàn)明顯拉弧燒蝕痕跡;但一側推桿玻璃球位置明顯存在異常,玻璃球距上觸點金屬桿距離偏小,當簧片與下觸點接觸時,玻璃球與上觸點金屬桿接觸摩擦。從玻璃球與簧片的接觸點可見,兩側接觸位置不對稱,一側接觸點距上觸點金屬桿的距離小于玻璃球的半徑,上觸點金屬桿側面也可見明顯的磨損痕跡,形貌如圖5所示。

圖5 失效繼電器內部結構形貌

根據以上的檢測與觀察,分析得出:該繼電器失效是由于玻璃球距上觸點金屬桿距離偏小,當玻璃球推動簧片與下觸點接觸時,玻璃球與上觸點金屬桿接觸摩擦,進而可能出現(xiàn)暫時延遲現(xiàn)象,導致簧片不動作。

1.4 內部水汽嚴重超標導致繼電器低溫下動作延遲失效

繼電器內部水汽含量嚴重超標,低溫環(huán)境下,水汽在銜鐵轉軸部位凝露結霜,會造成銜鐵轉動阻力增大;水汽在觸點表面凝露結霜,也導致觸點接觸電阻增大,兩者綜合作用結果,就導致繼電器低溫時轉換時間增大。

案例4:微型密封直流保持磁繼電器是國內某廠生產的產品。用戶在整機試驗時發(fā)現(xiàn)該型號1只繼電器-40 ℃時轉換時間實際大于1 s,產品規(guī)范里面規(guī)定繼電器繞組加上轉換電壓為矩形脈沖時,其轉換時間不大于2 ms。

對失效繼電器以及委托方提供的一只參考件進行外觀檢查:兩只繼電器外觀完整,表面標識清晰,繼電器玻璃絕緣子周圍有較厚三防漆覆蓋,引腳有焊接后拆卸痕跡,未見明顯松動或其他異常。對兩只繼電器進行PIND、密封細檢檢查,結果為PIND和密封細檢合格。

目前我所不能進行低溫轉換時間測試。按照廠家手冊對兩只繼電器進行常溫電性能測試,主要檢測參數均合格,檢測結果見表3。

表3 電性能測試結果

用水汽含量分析儀對兩只繼電器進行內部水汽測量,檢測結果為內部水汽含量不合格,合格判據為小于5000 ppm(0.5 %)。此外失效繼電器內部氦氣、氟碳化合物含量異常。詳細檢測結果見表4。

表4 繼電器內部氣氛檢測結果

用機械方法打開兩只繼電器,觀察繼電器內部結構,主要結果為:繼電器觸點簧片未見明顯異常;從內部觀察玻璃絕緣子,兩只繼電器內部絕緣子均未見明顯異常;線圈表面未見明顯異常。

對兩個繼電器簧片繼續(xù)開封,用體視顯微鏡和金相顯微鏡對簧片接觸部位進行形貌觀察,主要觀察結果為:失效繼電器一組簧片正面、背面均有較深壓痕,其中正面壓痕處有發(fā)黑現(xiàn)象;另一組簧片壓痕較淺,如圖6所示。參考繼電器兩組簧片觸點部位壓痕深度基本相同,未見明顯發(fā)黑現(xiàn)象。

圖6 失效繼電器一組簧片正面、背面體視顯微鏡形貌

用掃描電子顯微鏡對兩組繼電器簧片接觸部位進行成分分析,主要結果為:失效繼電器觸點表面發(fā)黑部位存在C、O、Mg、K、Ca、Au元素,其余部位主要含Au元素,如圖7所示;參考繼電器觸點表面主要含Au元素,局部區(qū)域含微量C元素,如圖8所示。

圖7 失效繼電器簧片觸點發(fā)黑部位成分分析結果

圖8 參考繼電器觸點成分分析結果

通過對失效繼電器進行外觀檢查、PIND、密封、X射線檢查、功能測試、開封及內部檢查,并與參考件進行對比分析,得出:該繼電器外觀未見明顯異常;PIND及密封細檢檢查合格;繼電器主要電參數測試結果合格;失效件和參考件內部水汽含量測試結果不合格;開封內部檢查繼電器內部主要結構未見明顯異常;失效繼電器一組簧片存在異常磨損,表面發(fā)黑,存在沾污。

根據上述觀察結果,分析認為:該繼電器-40 ℃時轉換時間增大,主要是由于繼電器內部水汽含量嚴重超標,水汽露點溫度提高,在觸點表面凝露,導致觸點電阻變大;同時觸點表面存在有機物沾污,也導致觸點接觸電阻增大,兩者綜合作用影響繼電器簧片導通、導致低溫時轉換時間增大。

2 結束語

繼電器的動作延遲失效在使用過程中具有偶發(fā)性,難于復現(xiàn)的特點。往往出現(xiàn)一次后,再次啟動,繼電器就恢復正常。有時設備放置一段時間未加電使用,首次加電即出現(xiàn)動作延遲現(xiàn)象,再次加電繼電器又恢復正常。另一方面,繼電器的動作延遲有時又與繼電器的安裝方向,外部環(huán)境(如振動、溫度)等因素有一定的關系。基于上述原因,繼電器的此種失效模式給整機的故障定位和故障復現(xiàn)帶來一定困難。雖然對繼電器而言,動作延遲(或卡滯)不屬于致命失效,但對整機的影響有時是很嚴重的,尤其對航天產品這種復雜系統(tǒng),甚至可能造成整個任務失敗。所以研究電磁繼電器動作延遲失效模式與機理,對于制造方和使用方都具有非常重要的意義。