我得了虛擬社交強迫癥!

新聞快遞:2022年4月,中國人民大學交叉科學研究院宣布成立國內高校首家元宇宙研究中心,將推出研究報告,出版中英文書籍和發表高質量論文,面向本碩博設立人才培養課程,通過對元宇宙這一國際創新領域的探索,推進學科交叉、交叉科學學術交流和人才培養。

這個消息來得讓人有點猝不及防,大學就準備開始元宇宙專業的招生了?那我要不要努力一把考上人大?以后的研究課題我都想好了,就是《元宇宙環境下的虛擬社交強迫癥成因探析》,研究對象當然就是我本人啦。

沒錯,本人得了虛擬社交強迫癥,已經(自我)確診!

如果你要問我,越來越近的元宇宙會不會讓虛擬社交徹底取代傳統現實社交?說實話,見識短淺的我沒法回答這個問題,就像我知道自己考不上中國人民大學一樣,但這并不妨礙我發現自己有一個這么“時尚”的病癥。

對像我這樣一個“社恐”患者來說,和現實社交相比,不用面對面的虛擬社交突破了時間與空間的限制,擴大了我的交友范圍,讓我找到了現實生活中接觸不到的同好。但有一天,我猛然發現路上一個邊開著電動自行車邊回復手機信息的兄弟,啪嘰一聲撞到了路邊的石墩上,而他爬起來的第一件事居然是去撿手機!我徹底驚呆了!聯想到自己一天不看手機就心不在焉、魂不守舍,我冒了一身冷汗。

回到家后,我馬上開始查找信息,想著對癥解決自己的問題,于是我看到了一個新名詞——“虛擬社交強迫癥”。

虛擬社交強迫癥的典型癥狀

虛擬社交強迫癥也被稱為SNS強迫癥,SNS是Social Networking Service的縮寫,就是社會網絡服務的意思,是一種虛擬社交狀態。虛擬社交強迫癥具體癥狀表現如下。

◎ 癥狀一:把網絡作為生活的最基本工具,患者或不能自制地在網上瀏覽搜索過多的資料或數據,或強迫性地在電腦上對某些信息進行編輯或攻擊,或通過微信、微博、QQ等社交軟件聊天交友,總之是少了網絡就會覺得時間難挨,焦慮不安。

◎ 癥狀二:患者的生活因被網絡牽制而變得顛三倒四一團糟,不僅失去了正常的作息,還可能產生莫名的孤獨感,變得自閉,引發眾多心理問題。有研究顯示,長時間上網會使大腦中多巴胺的水平升高,這種類似于腎上腺素的物質會令人在高度興奮后變得更為頹廢、消沉。

◎ 癥狀三:患者易癡迷于網絡世界不能自拔,足不出戶,更顧不上上課、學習,更有甚者,在網上散播不良信息,給社會造成不穩定因素,威脅社會安全。

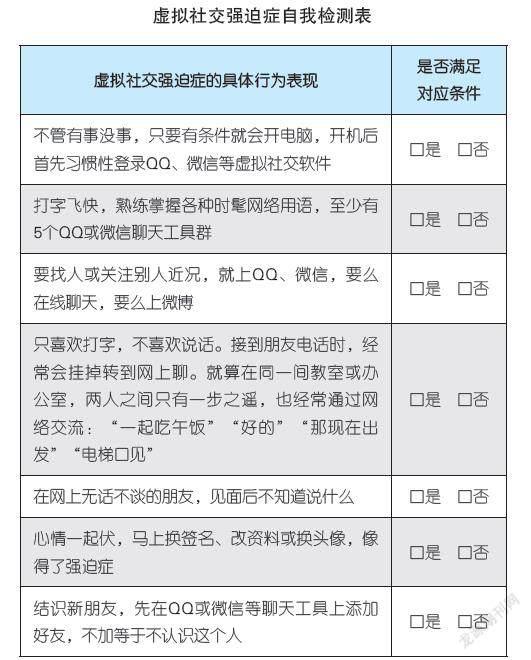

你有虛擬社交強迫癥嗎?

如果你跟我一樣,覺得上面的癥狀自己都有,不妨做做下面的自查表,看看中了幾條?

自查過后是不是變得更焦慮了呢?近年來,在精神科就診的患者中就發現有因為網絡而產生的、以沉醉于虛擬世界為典型特征的SNS強迫癥。

雖然這一病癥屬于精神、心理疾病,但別慌!且先放寬心,聽聽專家怎么說。

虛擬社交是把“雙刃劍”

@哈爾濱醫科大學附屬第四醫院精神心理科主任張磊晶:

“‘虛擬社交強迫癥’的出現是有一定社會基礎的。現在很多年輕人承受著生活、工作方面繁重的壓力,外出進行社交活動的機會幾乎被剝奪,而網絡虛擬社交正好給他們提供了一個低門檻的社交平臺,滿足他們內心的需求。

網絡上的虛擬社交沒有現實交往中的危險和爭斗,人們一般不設防,所以更容易看到人的本性和內心。即使不是所有人都會說真話,但在交流中基本上能夠了解一個人的真實性格。而且面對面說不出來的話在網絡上可以很方便、很大膽地說出來,比面對面更貼近真實的內心。因此,對于那些渴望社會交往但又擔心自己受到傷害的人,虛擬社交具有極大的吸引力,容易使人沉迷其中。

虛擬社交是一把雙刃劍,它在彰顯魅力的同時,更容易挫敗人們處理現實問題的能力,進而形成新的心理封閉。而隨著心理的更加封閉,便更依賴網絡,沉迷于虛擬社交,久而久之,形成惡性循環,表面看似乎減少了人的孤獨感,聯絡了感情,實際上卻讓人更加封閉與壓抑。”

@心理專欄作家武志紅:

“在網上的信息,都是經過過濾、選擇的,很多并不是生活的原貌。甚至有些可能是被修飾過的,蒙著一層無形的面具。只有見面交流才能真正克服問題。這種虛擬世界的交流不能太過于沉迷。”

@湖南省社科院副研究員周湘智:

“以微信為代表的社交媒體讓跨越距離的‘仿面對面’交流成為可能,精妙地拉近了人與人之間的空間距離。但不管信息傳速多快、音畫信息多真實、文字多感動,信息行為無論如何也模擬和傳遞不了面對面交流時的真切眼神、近旁相伴時的溫度氣息以及心理上的安全踏實。對于朋友圈里的信息爆炸,每個人都應在心理上學會屏蔽無用甚至負面的發帖,篩選出有價值有意義的信息。同時更應倡導適度使用社交媒體,朋友圈畢竟是虛擬社交圈,是對線下人際交流的補充,莫以過度的低頭,減少甚至傷害到和家人、親友真實生活中的互動。”