肝臟三維重建解剖標志測量引導的腹腔鏡肝腫瘤切除術

姚明 晏益核 黃玉斌 李建軍 蔡小勇

摘要:目的:探討肝臟三維重建測量解剖標志與腫瘤的距離引導腹腔鏡下肝腫瘤切除術的可行性。方法:選取廣西醫科大學第二附屬醫院普通外科2020年2月至2022年1月診斷為原發性肝癌行腹腔鏡下肝腫瘤切除術患者31例作為研究對象,隨機分為實驗組15例采用肝臟三維重建測量解剖標志與腫瘤的距離引導腹腔鏡下肝腫瘤切除,對照組16例采取根據CT結果腹腔鏡下經驗性探查切除。分析研究切除效果及相關并發癥。結果:兩種方法在術中調整手術平面次數、術中出血量及術后標本切緣存在差異(P<0.05),實驗組優于對照組。結論:肝臟三維重建解剖標志測量引導的腹腔鏡肝腫瘤切除術,減少了腹腔鏡術中調整切除面的次數,減少腹腔鏡肝腫瘤切除術的術中出血量,并且保證了腫瘤切除的足夠切緣,安全可靠。

關鍵詞:三維重建 解剖標志測量 腹腔鏡 肝腫瘤切除術

【中圖分類號】? R735.7【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)14--01

近10年來隨著治療方案的不斷改進,原發性肝癌患者的整體預后得到明顯改善,但肝腫瘤切除術仍是肝癌首選治療方式。隨著腹腔鏡技術的發展,腹腔鏡肝腫瘤切除術因為其微創、恢復快成為了肝腫瘤切除的重要手術方式[1]。腹腔鏡肝腫瘤切除術由于缺乏術中觸覺,肝臟腫瘤深部切緣難以確定,為患者腫瘤復發埋下隱患。現在應用于臨床的腹腔鏡術中定位技術包括,根據術前CT定位應用腹腔鏡器械經驗性探查,術中B超定位引導,術中吲哚菁綠分子熒光影像技術,術中融合影像導航技術[2,3],但上述方法均存在不足之處。因此我們設計了術前三維重建測定肝臟解剖標志形成的經線定位肝腫瘤切緣的方法,引導腹腔鏡肝腫瘤切除術。

1資料與方法

1.1一般資料

選取廣西醫科大學第二附屬醫院普通外科2020年2月至2022年1月診斷為原發性肝癌行腹腔鏡下肝腫瘤切除術患者31例作為研究對象,實驗組15例,對照組16例。其中男性28例,女性3例,年齡31~63歲(46.77±8.25)歲。單發腫瘤患者29例,多發腫瘤患者2例(均為2個病灶并局限于同一個肝葉)。術前檢查乙肝陽性患者30例,乙肝陰性患者1例。術前甲胎蛋白升高患者23例,異常凝血酶原升高患者19例。所有患者術前肝功能Child-Pugh評級A級23例,B級8例,B級患者經護肝對癥治療均調整到A級。術后病理證實所有患者均為肝細胞癌,其中高分化腺癌12例,中分化腺癌15例,低分化腺癌4例。本研究通過我院倫理委員會審批,所有患者治療前均對本研究知情并簽署相關同意書。

1.2入組及排除標準

本研究患者入組標準:(1)術前血清甲胎蛋白(AFP)測定AFP≥400μg/L,并能排除妊娠、活動性肝病等;(2)術前超聲造影、增強CT或MRI為典型肝癌表現;(3)肝腫瘤穿刺活檢,病理證實為肝細胞癌;(4)患者術前肝功能Child-Pugh評級為A或B級;(5)術前肝腫瘤均能手術切除,術后殘肝體積大于40%以上[4]。排除標準為:(1)術前診斷為原發性肝癌以外的其他良惡性腫瘤,如肝臟轉移瘤、血管瘤等;(2)腫瘤遠處轉移;(3)肝功能Child-Pugh評級為C級;(4)術后殘肝小于40%;(5)患者及其家屬不同意手術治療。

1.3方法

兩組患者均進行肝膽增強CT掃描。實驗組提取CT數據進行三維重建,計算肝切術后殘

肝體積,辨識腫瘤周圍重要解剖標志及其距離切緣的距離,制定肝切范圍。具體選取下腔靜脈右緣與肝緣上切跡點為A點,膽囊左緣與肝緣下切跡點為B點,AB連線與身體矢狀面平行形成參考面,稱為AB面。確定腫瘤最邊緣切除點的安全切緣,與AB面的距離,從而明確肝臟表面切緣。對照組按照CT結果,制定切除范圍,進行手術切除。

手術操作:兩組患者均麻醉后,常規消毒鋪巾,建立氣腹,腹腔鏡探查腫瘤情況。實驗組尋找到AB點后,根據三維重建結果及術中測量AB線,標記安全切緣。游離肝臟,對應肝葉、肝段血流阻斷后應用超聲刀、雙擊電凝切除肝腫瘤,完成手術。對照組應用腹腔鏡器械觸診肝臟,按術前既定切除范圍應用超聲刀、雙擊電凝切除肝腫瘤,完成手術。

1.4觀察指標

觀察患者術中切除平面調整次數、手術時間、出血量、中轉開腹手術率、腫瘤切除完整性、標本切緣、術后住院時間、術后并發癥等情況。

1.5統計學方法

采用SPSS27.0軟件進行統計學分析。計量資料采用均數±標準差(x±s)表示,滿足正態分布則采用t檢驗,如果不滿足正態分布則采用秩和檢驗。P<0.05認為差異有統計學意義。

2結果

2.1患者一般資料

兩組患者在性別、年齡、肝功能Child-Pugh評級、腫瘤個數、腫瘤直徑、癌栓方面差異均無統計學意義(P>0.05)。具體詳見表1。

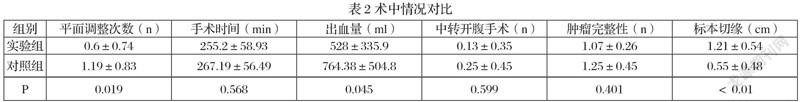

2.2術中情況比較

兩組患者在術中調整手術平面次數、術中出血量、術后標本切緣存在實驗組與對照組存在差異(P<0.05)。兩組患者在手術時間、術中中轉開腹手術、腫瘤完整切除性方面差異無統計學意義(P>0.05)。具體詳見表2

2.3術后情況對比

兩組患者進行了3-16個月的隨訪,無死亡病例,在術后并發癥(術后出血、膽漏、切口感染)、術后腫瘤復發與轉移方面差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.4典型病例圖示

患者為43歲男性,肝右后葉8cm大小腫瘤,術前三維重建確定AB線指導術中安全切緣,腹腔鏡探查后,測量并標記完整切除腫瘤。術后測量腫瘤切緣足夠。如圖1

3 討 論

肝臟腫瘤切緣的確定是肝腫瘤切除術中的重要步驟,而腹腔鏡下肝腫瘤切除缺少觸覺,容易造成腫瘤切除方向偏移,造成術中多次調整腫瘤切面,手術時間延長,出血量增多,腫瘤殘留及腫瘤切緣不足,并增加腫瘤復發的幾率[5]。既往方法如經驗性探查切除,容易遺漏病灶,術中尋找深部腫瘤困難,腫瘤切除邊界難以保證。術中B超定位、吲哚菁綠、融合影像導航均需要價格昂貴的輔助設備,并不適合所有醫院開展。三維重建技術已廣泛應用于骨科、泌尿外科、胸外科等手術部位的定位,可根據CT及MRI結果運算處理定位,該方法簡潔可行,節約了醫療成本。

本研究證實了根據肝臟三維重建解剖標志測量引導的腹腔鏡肝腫瘤切除術,減少了腹腔鏡術中調整切除面的次數,減少腹腔鏡肝腫瘤切除術的術中出血量,并且保證了腫瘤切除的足夠切緣。雖然本研究并沒有證實該方法能減少復發率,但本研究的病例數量較少,加之影響肝癌復發的因素較多。相信在更多樣本量的研究下可以得到更可靠的結果。肝臟三維重建解剖標志測量引導的腹腔鏡肝腫瘤切除術是一種為安全、可靠、準確率高的無創定位方法。該方法避免術前使用顯影藥物帶來的副作用節,省了醫療成本。為不會使用術中B超的手術醫師帶來了新的選擇,可以進一步推廣。

參考文獻:

晏益核,蔡小勇,盧榜裕. 腹腔鏡肝切除術的現狀[J]. 中華普通外科雜志,2016,31(11):980-982. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-631X.2016.11.035.

梁霄,茅棋江,梁岳龍,等. 肝臟三維重建技術在腹腔鏡肝切除術中的應用價值[J]. 中華消化外科雜志,2019,18(5):439-446. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2019.05.008.

王小波,魏永剛. 基于三維重建與ICG熒光引導的腹腔鏡下解剖性肝Ⅳ段切除術[J]. 中國普外基礎與臨床雜志,2021,28(12):1632-1636. DOI:10.7507/1007-9424.202107004.

孫遜(綜述),許戈良(審校). 3D虛擬手術規劃系統在精準肝臟外科中的應用[J]. 安徽醫科大學學報,2014(5):698-700.

李成剛. 三維重建與虛擬現實技術在肝臟外科的應用[J]. 世界華人消化雜志,2020,28(13):515-518. DOI:10.11569/wcjd.v28.i13.515.

基金項目:2019年度廣西醫藥衛生自籌經費計劃課題(Z20190736)