行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法對(duì)長(zhǎng)期住院慢性精神分裂癥患者焦慮情緒的影響

陳碩勛 王彩琴 陳斯琴 何燕飛 蘇天勛 趙斌斌

摘要:目的:研究分析對(duì)長(zhǎng)期住院慢性精神分裂癥患者實(shí)施行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法對(duì)其焦慮情緒的影響。方法:選取我院接受治療的慢性精神分裂癥患者展開(kāi)分析,納入研究的樣本量為80例,患者的入院時(shí)間在2018年1月-2019年12月,按照隨機(jī)抽簽法,將患者進(jìn)行分為兩組,即為觀察組和對(duì)照組,單組樣本量為40例。對(duì)照組予以行為訓(xùn)練,觀察組則在此基礎(chǔ)上輔以音樂(lè)療法。對(duì)比分析兩組患者的心態(tài)變化。結(jié)果:從兩組患者的SAS、SDS以及生活質(zhì)量評(píng)分進(jìn)行分析,在治療前的評(píng)分觀察組和對(duì)照組并無(wú)明顯差異(P>0.05),但是在治療以后,前兩項(xiàng)評(píng)分均是觀察組更高,而后一項(xiàng)評(píng)分則是對(duì)照組更高,結(jié)果有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論:在長(zhǎng)期住院慢性精神分裂癥患者中,予以行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法,對(duì)患者的負(fù)面情緒改善有著積極作用,并且提高了患者的生活質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:行為訓(xùn)練;音樂(lè)療法;長(zhǎng)期住院;慢性精神病分裂癥;焦慮情緒

【中圖分類(lèi)號(hào)】? R749.3【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1673-9026(2022)14--01

慢性精神分裂癥屬于精神科疾病,這類(lèi)疾病患者在患病后常會(huì)表現(xiàn)出孤獨(dú)、內(nèi)向、社會(huì)功能障礙等,對(duì)于病情嚴(yán)重的患者,甚至?xí)霈F(xiàn)被害妄想、自知力喪失和自殘行為,給患者及其家庭均帶來(lái)了沉重打擊[1-2]。目前,臨床對(duì)于慢性精神分裂癥患者主要采取藥物治療,單純藥物治療的效果并不理想,通常采取心理行為進(jìn)行輔助治療,取得了較好的療效[3]。本次研究選取我院收治的慢性精神分裂癥患者予以行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法,分析該方式對(duì)患者焦慮情緒的影響,具體內(nèi)容如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

選取我院在2018年1月-2019年12月期間收治的80例慢性精神分裂癥患者展開(kāi)分析,將其分為觀察組和對(duì)照組,每組40例,分組方法為隨機(jī)抽簽法。觀察組:男性、女性23例、17例;年齡范圍41-59(45.38±5.13)歲;病程范圍10-23(14.82±3.76)年;受教育年限9-14(11.67±1.30)年。對(duì)照組:男性、女性23=2例、18例;年齡范圍42-58(45.31±5.09)歲;病程范圍11-22(14.75±3.73)年;受教育年限8-15(11.62±1.28)年。兩組患者的基線資料作比較,未存在著顯著差異(P>0.05),適合進(jìn)行比較。

1.2方法

1.2.1對(duì)照組

對(duì)照組實(shí)施行為訓(xùn)練,具體方法如下:①日常生活技能訓(xùn)練。在患者入院治療期間,需要由工作經(jīng)驗(yàn)豐富的護(hù)理人員來(lái)負(fù)責(zé)患者的日常護(hù)理,在日常生活中,在護(hù)理人員的指導(dǎo)下,幫助患者形成良好的生活習(xí)慣,指導(dǎo)患者進(jìn)行簡(jiǎn)單的勞動(dòng),例如衣物整理、掃地、刷牙洗臉等,讓其能夠具備基本的生活能力。②社交訓(xùn)練。組織患者定時(shí)讀書(shū)、繪畫(huà)、朗誦等一般性社交活動(dòng)訓(xùn)練,積極引導(dǎo)患者充分表達(dá)內(nèi)心的想法,多與患者進(jìn)行溝通交流,拉近彼此之間的距離,提高患者的主動(dòng)交談能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。

1.2.2觀察組

觀察組在對(duì)照組患者的基礎(chǔ)上輔以音樂(lè)療法,音樂(lè)療法的工作人員需要具備良好的音樂(lè)休養(yǎng),保證音樂(lè)療法能夠順利開(kāi)展,在環(huán)境的選擇時(shí),需要選擇安靜的室內(nèi),保證患者不受外界的干擾。音樂(lè)療法主要有下列幾個(gè)方面:①聆聽(tīng)。采取被動(dòng)式音樂(lè)療法,讓患者佩戴立體聲耳機(jī),選擇經(jīng)典、節(jié)奏感強(qiáng)、歡快的音樂(lè),以聆聽(tīng)為主,讓患者全身心投入到音樂(lè)中,讓音樂(lè)帶動(dòng)其情緒轉(zhuǎn)變,提高患者的注意力、記憶力和感受力。②演唱。選擇簡(jiǎn)單的音樂(lè)曲目,組織患者進(jìn)行演唱,鼓勵(lì)患者積極參與,在演唱過(guò)程中鍛煉患者的面部肌肉,讓其能夠更好地掌控面部肌肉,充分激發(fā)患者的潛在能力。③合作演奏。組織患者進(jìn)行合作演奏,積極引導(dǎo)患者參與,在合作演奏的過(guò)程中不僅提高了患者的社交能力,而且還能夠使患者的肢體得到有效鍛煉,有利于患者的肢體功能恢復(fù)。

1.3觀察指標(biāo)

(1)對(duì)比兩組患者治療前后的情緒變化,采用焦慮自評(píng)量表(SAS)和抑郁自評(píng)量表(SDS)來(lái)對(duì)患者的情緒變化進(jìn)行評(píng)估,SAS量表分為了三個(gè)維度,維度根據(jù)患者的得分進(jìn)行劃分,焦慮程度為輕度、中度和重度的得分分別為50-59分、60-69分、>70分。SDS量表的分界值為53分,低于53分即為正常,得分越高代表焦慮越嚴(yán)重。

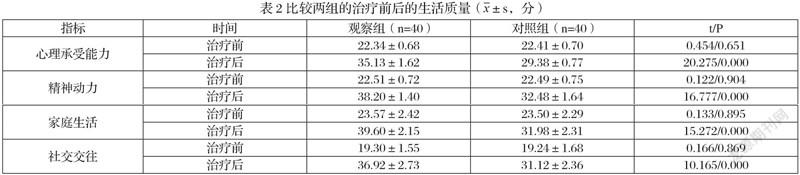

(2)比較兩組的治療前后的生活質(zhì)量,采用精神分裂癥患者主觀生活質(zhì)量量表(SQLS)進(jìn)行評(píng)估,量表評(píng)估主要有四個(gè)方面,即為心理承受能力、精神動(dòng)力、家庭生活和社交交往,得分與生活質(zhì)量呈正相關(guān)。

1.4統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

將數(shù)據(jù)輸入SPSS21.0系統(tǒng)軟件中進(jìn)行計(jì)算,以(x±s)進(jìn)行計(jì)量統(tǒng)計(jì),t檢驗(yàn),P<0.05則表示有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2.結(jié)果

2.1對(duì)比兩組患者治療前后的情緒變化

根據(jù)表1得知,治療前,觀察組和對(duì)照組SAS、SDS評(píng)分進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)間差異進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,結(jié)果無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),而在治療后,兩組的上述評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)作比較,觀察組均要顯著低于對(duì)照組,將數(shù)據(jù)納入統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件中分析,結(jié)果有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

2.2比較兩組的治療前后的生活質(zhì)量

由表2知道,治療前,兩組的生活質(zhì)量評(píng)分進(jìn)行比較,各項(xiàng)分值間均為明顯差異(P>0.05),在治療后的上述評(píng)分對(duì)比,觀察組要顯著高于對(duì)照組,結(jié)果有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

3.討論

慢性精神分裂癥患者受到疾病的影響,無(wú)法正常融入到社會(huì)中,多數(shù)患者會(huì)存在著被動(dòng)、退縮等情況,使得患者的社會(huì)功能和日常生活料理能力不斷降低[4]。藥物治療能夠有效改善患者的臨床癥狀,但是卻無(wú)法改善患者的社會(huì)功能和生活能力。

本次研究結(jié)果顯示,觀察組患者的SAS、SDS低于對(duì)照組,生活質(zhì)量評(píng)分高于對(duì)照組。分析其原因在于,在行為訓(xùn)練中,通過(guò)簡(jiǎn)單的勞動(dòng),患者的肌肉得到鍛煉,在提高了患者的生活能力的同時(shí),運(yùn)動(dòng)能夠促進(jìn)大腦分泌內(nèi)啡肽,讓患者能夠保持愉悅心態(tài),予以合適的音樂(lè),能夠幫助患者放松身心,進(jìn)而緩解了患者的焦慮情緒[5]。音樂(lè)療法中采取合作演奏,鍛煉了患者的社交能力,通過(guò)簡(jiǎn)單的歌曲延長(zhǎng)能夠抒發(fā)患者內(nèi)心的情感,從而實(shí)現(xiàn)身心放松,對(duì)病情惡化有著一定的抑制作用,同時(shí)通過(guò)音樂(lè)療法能夠?qū)颊叩哪X部產(chǎn)生刺激,活化腦細(xì)胞。除此以外,音樂(lè)療法還能夠?qū)颊叩闹袠猩窠?jīng)系統(tǒng)其作用,對(duì)該部位的血液流量進(jìn)行調(diào)節(jié),使得局部的血液暢通,加快了身體的代謝,有利于患者的身體機(jī)能恢復(fù)。

綜上所述,行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法在長(zhǎng)期慢性精神分裂癥患者中有著良好的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),不僅能夠使患者的焦慮、抑郁情緒得到減輕,而且還提高了患者的生活質(zhì)量,值得推廣。

參考文獻(xiàn):

[1]奚麗華,張紅霞,黃惠珍.行為訓(xùn)練輔以音樂(lè)療法對(duì)長(zhǎng)期住院慢性精神分裂癥患者焦慮情緒的影響[J].海南醫(yī)學(xué),2022,33(3):328-331.

[2]胡冬梅.團(tuán)體音樂(lè)治療對(duì)長(zhǎng)期住院精神分裂癥患者幸福指數(shù)的影響[J].實(shí)用臨床護(hù)理學(xué)電子雜志,2020,5(6):188,192.

[3]吳成平,牛吉峰.音樂(lè)療法聯(lián)合配偶同步健康教育對(duì)IVF-ET患者焦慮抑郁情緒及應(yīng)對(duì)方式的影響[J].臨床心身疾病雜志,2022,28(1):82-87,103.

[4]林桂紅,陳娜,石貴鳳.放松運(yùn)動(dòng)聯(lián)合音樂(lè)療法對(duì)慢性精神分裂癥患者心理癥狀及康復(fù)的影響[J].中國(guó)當(dāng)代醫(yī)藥,2021,28(31):71-73.

[5]劉靈江,林萍,胡堅(jiān)強(qiáng),等.利培酮聯(lián)合音樂(lè)療法在精神分裂癥康復(fù)治療中的作用及對(duì)患者社會(huì)功能的影響[J].中國(guó)藥物與臨床,2019,19(9):1462-1464.