碳中和目標下煤炭變革的技術路徑

陳 浮,王思遙,于昊辰,陳 潤,楊永均,陸詩建

(1.中國礦業大學 碳中和研究院,江蘇 徐州 221008;2.中國礦業大學 公共管理學院,江蘇 徐州 221116;3.中國礦業大學 環境與測繪學院,江蘇 徐州 221116)

為實現2016年《巴黎協定》提出的將全球溫升控制在1.5 ℃以內的目標,2050年全球范圍內必須達成CO凈零排放,即人為移除與人為排放之間實現平衡,也稱為“碳中和”(Carbon neutrality)。該目標被視為氣候安全乃至全人類后續生存發展的攸關所在。當前全球氣候災變越發嚴峻,截至2020年底,已有127個國家或地區相繼提出各自的碳中和目標,一些國家還為限制或禁止化石能源使用設定時間表。為共同應對氣候變化的威脅和化解復雜國際矛盾,習近平主席在第75屆聯合國大會承諾:中國2030年前碳排放達峰,力爭2060年實現“碳中和”。然而,我國作為全球CO排放最多的國家,2020年CO排放約99億t,與煤相關的CO排放達70億t。2021年10月,《2030年前碳達峰行動方案》明確要求各地嚴格執行能源消耗總量和強度“雙控”,堅決控制化石能源消費,尤其是嚴格合理控制煤炭消費增長。因此,減煤已成為各地普遍呼聲,甚至一些地方直接將去煤與30·60雙碳目標實現劃等號。

當前,中國經濟發展迅速,能源需求強勁。“如何既保障國家能源安全,又落實科學減碳”對改變當前一些行業和地方上“運動式”減碳的錯誤認知十分重要。中國雙碳目標的實現主要受碳排放基數大、經濟和社會發展階段及能源資源稟賦特征等共同影響。2020年中國碳排放總量占全球的30.9%,達成碳中和必須削減的排放量遠高于美國和歐盟等主要經濟體。歐美經濟發展已趨于平穩,能源和碳排放已處于穩定下降通道。與之相比,中國人均GDP剛突破1萬美元,經濟增長動力強勁,能源需求不斷增加,碳排放尚未達峰,且至中國承諾的碳達峰時間僅有10 a、達成碳中和的時間也僅有30 a,遠低于全球主要經濟體。因此,必須清晰認識:一場廣泛而深刻的經濟和社會系統性變革一觸即發,也必將加速倒逼中國經濟和社會發展方式的“綠色+低碳”轉型。但一個國家能源需求和消耗變革存在巨大的經濟成本,近20 a,美國能持續去煤,主要歸結于大量廉價的頁巖氣被開采發電,但中國“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特征決定了有別于他國的能源消費結構。中國即使大幅提高天然氣和可再生能源的比重,降低電力供給的碳強度,但也動搖不了目前煤電具備的價格和安全優勢。從能源演進史來看,以往能源轉型均屬高競爭力對低競爭力能源的強行替代,但當前可再生能源短期內很難實現從價格—保障—安全優勢的全面碾壓。因此,盲目“去煤”不可取。

單純依靠去煤來實現碳中和完全不切實際。國際上有關減煤研究主要涉及退出策略問題、碳稅或碳權價格以及去煤的碳排放效應。國內雖也有涉及基于生命周期的煤炭碳排放清單研究,但往往只涉及其中某個環節,清單編制不完整。從中國減排實踐看,減碳的首要任務是提高能效,其次是大力提高可再生能源比例。作為傳統化石能源,煤炭行業必須實現顛覆式技術突破,徹底放棄依靠為現行技術體系“打補丁”升級的思路,甚至要打破傳統的開采—加工—運輸—利用四環節,才能在未來碳中和能源體系中為煤炭尋找到適合的生存空間。2021年7月,中共中央明確指出,要糾正運動式“減碳”,堅持先立后破,要通盤謀劃。傳統化石能源的逐步退出必須建立在新能源安全可靠的基礎上,未來碳中和目標下,煤炭必須達成近零排放并具有價格優勢才能生存。因此,顛覆式煤炭技術變革對于保障國家能源安全和實現碳中和目標言,具有與可再生能源發展同等重要的意義。

在碳中和目標下煤炭到底減多少?減哪里?怎么減?這是整個行業亟待回答的科學問題。煤炭行業要充分利用碳達峰前有限的時間,開展新一輪深刻的自我變革與頂層設計,探索碳中和目標下如何以最小的經濟和社會成本達成近零排放目標,從而深刻推動煤炭行業可行的技術變革,為確保國家如期實現碳達峰與碳中和目標提供科學理論和技術支撐。

1 碳中和對經濟和社會發展及能源體系的要求

1.1 碳中和與高質量發展及能源體系的關聯

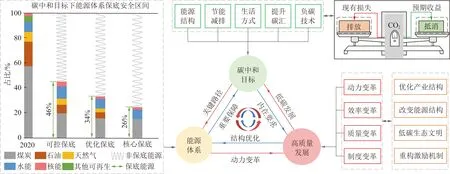

碳中和與高質量發展及能源體系3者之間高度契合。由圖1可知,碳中和目標的實現路徑主要包含改善能源結構、推動節能減排、改變生活方式、提升碳匯能力和實施負碳技術,上述路徑協同將直接改變人民生產生活方式,同時也對經濟和社會發展提出新的要求,其重中之重是能源結構改革,能源體系轉型是雙碳目標如期實現的關鍵所在。根據國家發展改革委員會雙碳目標中長期發展規劃,2030年我國非化石能源占比要達到25%。當前化石能源占比雖有下降勢頭,但仍為主要能源;可再生能源發展勢頭強勁,但相關配套體系仍很難滿足經濟發展的需求。

圖1 碳中和與高質量發展及能源體系之間的關聯Fig.1 Links between carbon neutrality and high-quality development and energy systems

目前中國經濟社會向高質量發展轉變,必須依靠動力變革、效率變革、質量變革和制度變革來促使產業結構升級、能源體系優化、生態文明建設和激勵機制重構,實現從量變到質變。以往依靠犧牲環境為代價的粗放型發展方式必須轉變或關停,綠色零碳理念勢在必行。當下最為緊迫任務是,如何既保障經濟和社會高質量發展與能源供給安全,又推動能源體系“零碳化”和產業體系“去碳化”。由此可見,碳中和愿景、能源體系變革與高質量發展具有高度一致性與協同性,即能源體系變革是碳中和愿景與高質量發展的關鍵路徑和核心動力,碳中和愿景是高質量發展的內在要求,高質量發展所倡導的生態文明與低碳發展也為碳中和目標實現提供了良好的外部制度和物質環境。可再生能源逐步替代化石能源是實現碳中和、保障高質量發展的主要路徑,但目前可再生能源、清潔能源等在儲能、安全、穩定性等方面的難關尚未攻克。因此,不能盲目無視傳統化石能源在轉型期的兜底作用。例如,2021年秋冬季多地發生因煤炭生產或消費額度削減操之過急,致使煤炭供不應求,煤價上漲、電力吃緊、企業被迫“拉閘限電”現象頻發,限產式“能耗雙控”嚴重挫傷地方經濟。

此外,可再生能源或限于儲能難題,或困于電網安全平穩問題,目前幾乎還離不開傳統化石能源的調峰。因此,要妥善處理好傳統化石能源與可再生能源之間的平衡關系,尤其要高度重視化石能源保底供應與有序轉型。

1.2 碳中和目標下能源體系的彈性保底

國內外眾多機構對未來碳中和目標下中國能源體系進行了預測,但結果卻大相徑庭。爭論的焦點如下:一是太陽能、風能為主的可再生能源能否支撐中國的能源需要和安全;二是煤炭去留問題及多少適宜。結合預測、中國能源資源稟賦特征及未來碳中和目標,可判斷2060年中國能源結構(不包含化石能源作為原材料部分)大致如下:煤炭占16.0%~20.0%,石油及天然氣8.0%~12.0%,核能占2.0%~4.0%,水能占8.0%~10.0%,太陽能、風能等其他可再生能源占54.0%~66.0%。不同種類能源占比不是一個絕對值,受能源自身、替代能源、政策約束等因素的影響,存在結構性變化區間。為此,擬用一根彈簧為隱喻,引申出“能源彈性保底安全區間”概念(圖1):在現階段下,對這根彈簧施加外力條件時彈簧長度受到壓縮,但無論如何壓縮都不低于最短長度。在一定的閾值范圍內,外力釋放后彈簧會因自身彈性發生一定的變化。這種彈性源于經濟和社會發展對能源的現實需求,也源于煤炭等傳統化石能源天然的經濟上、安全上的優勢。而外力的大小不僅取決于減排、環保等政策約束或新能源、清潔能源等能源替代,也會受到化石能源自身是否成功實現清潔、低碳、高效變革的影響。

能源安全必須考慮物質、獲取、投資、環境、應變等要素,因此保底能源并不限于化石能源,能穩定供應且易獲取的水能、核能等也應包含在內。能源保底大致可分為3個層次:① 核心保底。保障能源安全與經濟有序增長的最低額,即彈簧壓縮至最短長度,大致包含煤炭16.0%、水能8.0%和核能2.0%。作為國家能源體系的保底安全閾值,一旦超過這條底線將極難保障能源供給和體系安全,或此時僅單純依靠可再生能源導致經濟成本極高;② 優化保底。確保能源供應穩定且可再生能源外部經濟成本適度,大致包含煤炭16.0%、石油5.0%、天然氣3.0%、水能8.0%和核能2.0%,這34.0%作為中國能源體系的優化安全閾值;③ 可控保底。當太陽能、風能等其他可再生能源無法實現強行替代,又要兼顧碳中和目標的實現及經濟協同發展的封頂限額,即彈簧拉伸且未因外力過強而失去彈性的最長長度,此時大致包含煤炭20.0%、石油7.0%、天然氣5.0%、水能10.0%和核能4.0%,這46.0%作為中國能源體系的最高可控保底,一旦突破該封頂限額,CO減排任務將無從落實,碳中和目標則無法實現。以往探討煤炭作為中國能源的“基石”、“壓艙石”等時,均從能源供應視角闡釋其兜底保障作用,但未來碳中和目標下煤炭等傳統化石能源將有序退出是不爭的事實,則如何審慎地評判煤炭在未來能源供應中所扮演的角色?筆者認為,應從能源彈性保底安全區間視角出發,在核心保底、優化保底、可控保底等3種情景下,發現煤炭占比依次為61.5%,47.1%,43.5%,均占據不可或缺的重要地位。由此可判定:煤炭在未來能源彈性保底安全區間內仍將發揮主體作用,在能源供應中也將發揮其基石或壓艙石作用。該論斷既是從我國資源稟賦特征出發實現能源體系安全的基礎性保障,同時也是碳中和目標與經濟有序協同增長的重要性前提。

2 煤炭全生命周期碳足跡評估

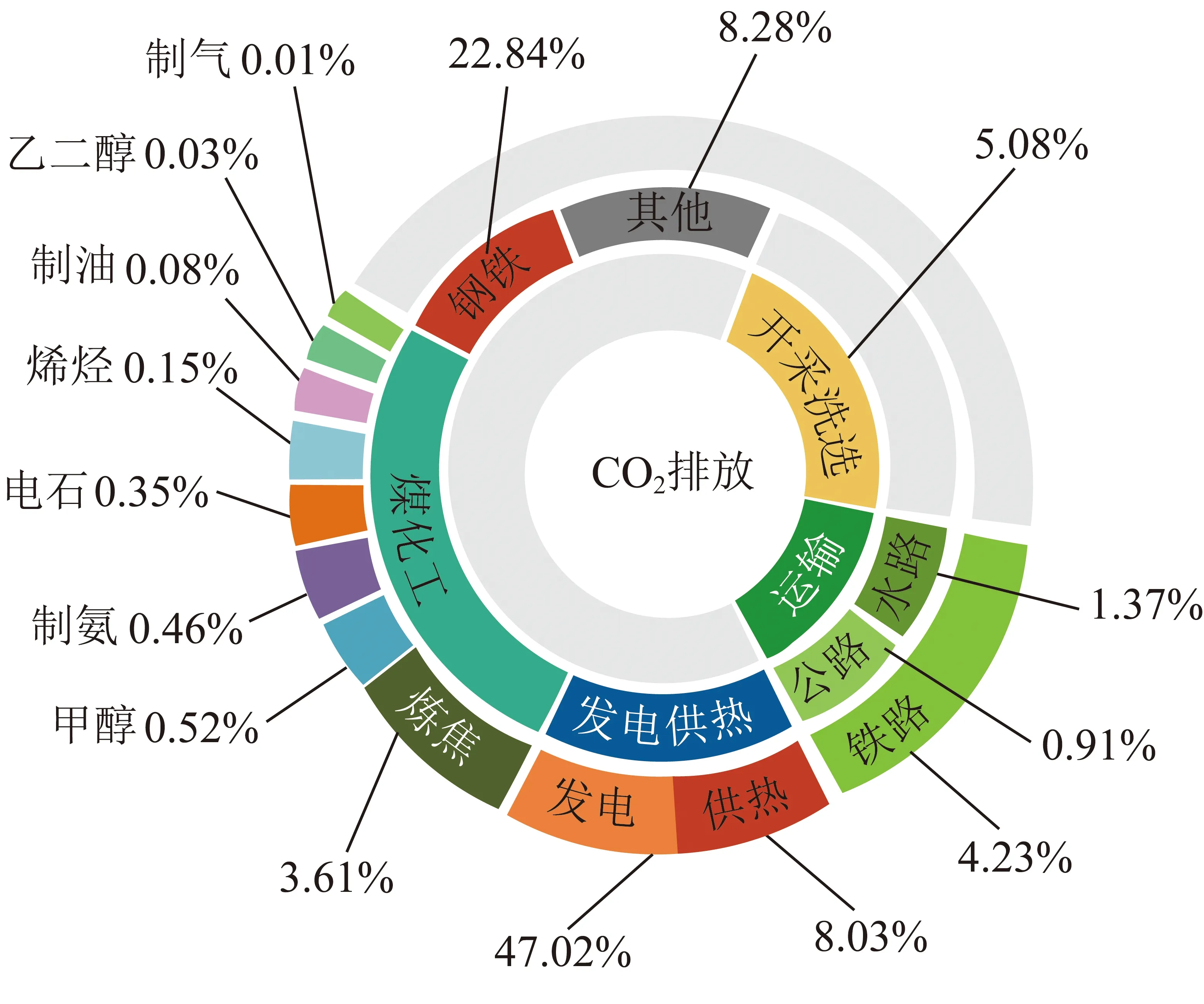

全面厘清煤炭資源全生命周期碳足跡,對審視煤炭行業發展與碳中和目標之間的差距至關重要,有利于科學推動煤炭變革和減碳技術發展。與煤相關的碳排放大體可分為開采、加工、運輸和使用等環節(圖2)。為此,將煤炭資源全生命周期劃分為6個階段,以2019年煤炭生產消費實際數據進行核算,排放因子主要參考IPCC、《中國能源統計年鑒》和ZHANG等、高俊蓮等相關研究,并盡可能保障數據來源和參考資料口徑統計,避免不必要的偏差。

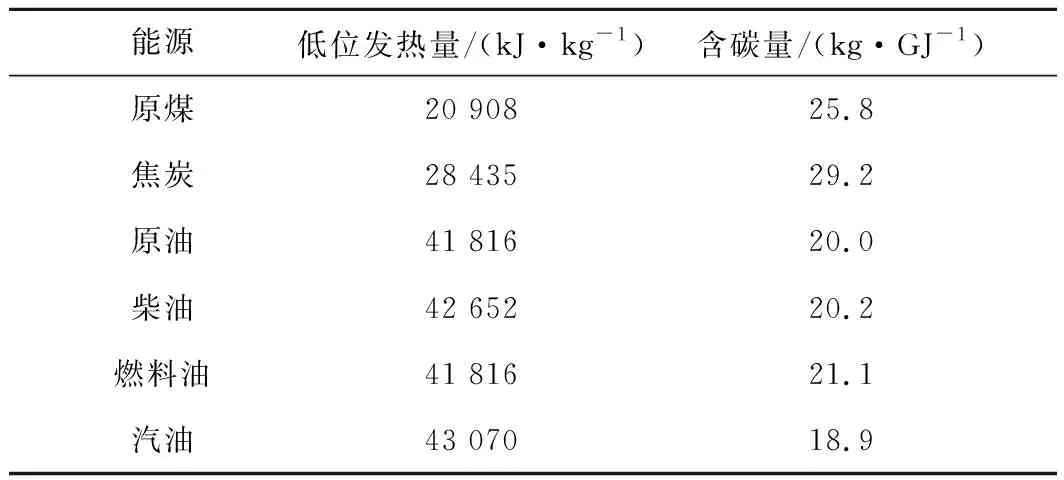

(1)開采和分選環節。包含開采和分選時耗煤、耗電產生的CO排放及因煤炭開采產生的瓦斯排放(主要成分為CH)。CO排放量根據《中國能源統計年鑒》中煤炭開采和分選環節耗能數據,并結合燃料品種低位發熱量、含碳量(以C計)和氧化率(取理想值為1)計算,具體參數見表1~4。為核算煤炭開采造成的CH逸散碳當量,將煤礦分為井工與露天開采2種方式分別計算,井工開采包含開采逸散和采后逸散,其中開采逸散又可細分為高瓦斯、低瓦斯礦井。CH逸散量按煤炭生產量的排放系統計算,并按CH增溫值(28倍CO)當量換算成碳排放量,2019年全國該階段碳排放總量約為4.213億t,可視為開采環節的減碳潛力。

(2)運輸環節。煤炭生產與消費具有地理空間異質性,依靠鐵路、公路、水路等運輸環節實現調配,從而不可避免地產生碳排放。運輸的碳足跡可根據國家發展和改革委員會、《煤炭行業年度發展報告》中各種運輸方式下的煤炭運輸量,并輔以《中國煤炭工業年鑒》中煤炭總調運量,核算該環節碳排放量為0.417億t,其中:鐵路、公路、水路分別為0.246億t、0.054 5億t和0.078億t,分別占65.0%,14.0%和21.0%。因此,減少運輸或增加電氣化鐵路是減少煤炭運輸環節碳足跡的主要方式。

圖2 煤炭資源全生命周期碳足跡核算框架Fig.2 Carbon footprint accounting framework for the whole life cycle of coal

表1 不同燃料品種碳排放量

表2 煤層CH4逸散量

表3 煤炭運輸碳排放系數

表4 煤化工碳排放系數(以CO2計)

(3)發電和供熱環節。參考2020年《中國電力統計年鑒》及相關參數,計算全國燃煤發電供熱碳排放量約40.0億t,占煤炭相關碳排放量的56.1%,是最大的碳排放環節。由此決定了降低發電和供熱環節的碳排放是實現碳中和的重中之重,即使2060年碳中和目標實現時,太陽能、風能等可再生能源顛覆了以火電為主的能源體系,隨之維護電網穩定性和安全性的任務越發重要,煤炭為主的彈性保底將不可或缺,仍占16.0%~20.0%,降低發電和供熱的碳足跡仍將是客觀需求。該環節的碳排放,一是依靠突破現行的發電和供熱技術門檻,不斷提高能效;二是依靠碳捕集與封存(CCS)、碳去除(DCR)等負碳技術,但會受限于諸如地質條件、CO運輸、經濟成本等因素;三是依靠生態系統增匯去抵消。

(4)鋼鐵冶煉環節。參考2020年《鋼鐵統計年鑒》及相關參數,全國利用焦炭冶煉鋼鐵產生的碳排放量為19.0億t,約占煤炭相關碳排放的26.6%,是第二大碳排放環節。中國現代化進程仍未完成,目前我國人均累積鋼材使用量約為11.4 t,遠低于歐美發達國家水平(18.0~20.0 t)。未來鋼鐵生產仍將持續15~20 a,2040—2045年全國鋼鐵需求量與廢鋼產出量將大致持平,鋼鐵生產逐步從高爐冶煉轉向電爐鍛造,不再使用焦炭。

(5)煤化工環節。當前煤化工分為以獨立煉焦、煤制氨、煤制甲醇、煤制電石為主要產品的傳統煤化工和以煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制油、煤制氣為主要產品的現代煤化工。產品不作為燃料的工藝,除生產耗能外,不再排放額外的CO。該環節核算碳排放量為5.8億t,約占8.1%。煤化工主要利用煤炭中富含的碳氫化合物產生的氫進行原料合成。目前,煤制灰氫仍具有極大的成本優勢,未來可與CCS等負碳技術聯合生產綠氫,作為實現碳中和的替代路徑。

(6)其他環節。包含非金屬礦物加工、計算機等其他行業用煤的碳排放,主要依據煤炭消費量計算,該環節核算碳排放量為2.0億t,占2.8%。

綜上,2019年煤炭全生命周期碳足跡占比最高的環節為發電和供熱,其次為鋼鐵冶煉和煤化工環節(圖3),亟需全面開展技術變革、清潔利用,其中終端電氣化、零碳發電技術和煤制綠氫,將成為實現碳中和的技術選擇。

圖3 2019年中國煤炭的碳足跡Fig.3 Chinese carbon footprint of coal industry in 2019

3 煤炭行業技術路徑分析

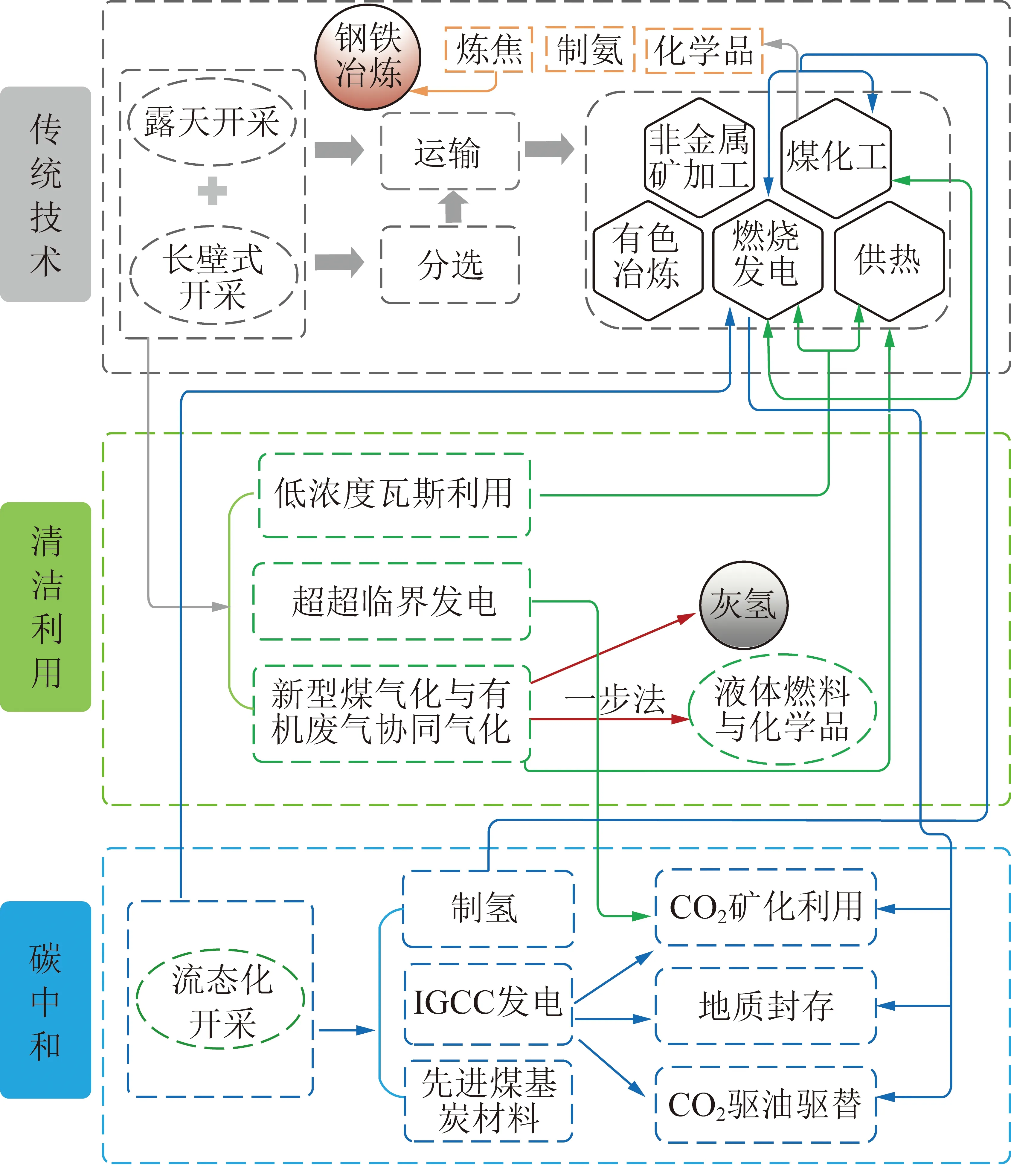

經過數十年的技術變革與創新,中國煤炭行業已擁有一套完整的技術體系,但碳中和要求高碳能源必須實現低碳化甚至零碳化,同時還具備一定的可比經濟成本優勢。圖4梳理了目前煤炭利用及未來碳中和目標下可行的主要技術路徑。

圖4 煤炭利用的主要技術路徑Fig.4 Main technology path of coal utilization

(1)傳統技術。經露天和長壁式開采后,原煤和一部分經分選的精煤一起經過不同的運輸渠道進入使用環節。傳統技術包含燃燒發電、供熱、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉、非金屬礦加工、煤化工生產等方式。目前與煤炭有關的碳排放高達71.3億t,絕大部分屬于傳統技術范疇。因此,變革傳統的煤炭利用路徑具備巨大的減排潛力。但究竟哪些環節該減?哪些環節能減?哪些環節減少后既經濟又低碳?這是技術變革必須回答的3個核心問題。

(2)清潔利用。為實現綠色低碳發展,煤炭行業已采用很多清潔利用技術,主要包含智能化開采、超臨界燃煤發電和超超臨界燃煤發電、低濃度瓦斯利用、新型煤氣化與有機廢棄協同氣化等先進低碳環保技術,對減少煤炭生產利用的碳排放具有顯著效果,但與達成碳中和目標仍有巨大距離。因此,仍需要進一步尋求更為有效的零碳利用路徑。

(3)碳中和。零碳化和經濟上可行是碳中和目標對未來能源體系的基本要求,但目前煤炭利用技術體系遠達不到該要求。因此,必須從根本上實現顛覆式技術突破,打破傳統的開采—加工—運輸—利用環節,甚至為了實現零排放不得不犧牲部分資源利用率。從目前已儲備的技術看:① 流態化開采+整體煤氣化聯合循環發電+CO捕集、利用與封存(CCUS)技術體系,它不但大大節省了傳統技術路徑中開采與分選、運輸環節的耗能,還大幅減少煤系氣CH的逸散,地下氣化后的合成氣可分離生產氫,滿足傳統技術中煤化工的生產需求;也可直接利用合成氣聯合整體煤氣化聯合循環發電(IGCC),并借助CCUS負碳技術實現CO利用與封存,從而實現煤炭全生命周期近零排放,達到碳中和目標。這需尤為關注深層地下煤氣化技術(UCG),主要考慮大規模捕集后CO去處和淺層地下水污染風險問題。少量的CO可礦化利用,也可驅油驅氣,實現封存和經濟效益,但未來千萬噸級、甚至億噸級CO捕集后只能地質封存。淺層礦體蓋層的密封性和穩定性不足,壓力也不夠,CO很難與地下氣化后礦渣發生混相反應,形成相對固定的儲藏態;② 流態化開采+制氫+CO捕集、利用與封存(CCUS)技術體系,該路徑原理與煤化工制氫工藝相似,只是地下氣化后的合成氣分離生產的氫不再作為煤化工原料,而直接作為二次性能源發電或儲能,并將CO捕集、利用與封存于地下礦井,從而實現傳統技術中灰氫向綠氫的轉變,在可預見的未來煤制綠氫仍是成本最具優勢的技術路徑之一。此外,煤炭還可廣泛應用于煤基高能燃料合成、先進煤基碳素材料的生產及與生物質和廢棄物協同利用。碳中和技術體系下,改變傳統煤炭利用路徑,不僅節省了開采和分選、運輸、煤化工及發電和供熱等環節的大量碳排放,同時在一定程度上實現了污排協同共治,且不必依賴太陽能、風能等新能源技術的推廣和使用。這將是既立足于中國能源資源稟賦的現實,又切實可行的碳中和路徑。

4 碳中和技術革新路徑選擇

從目前已儲備的技術看,幾乎沒有既滿足零碳化,經濟上又可行的技術路徑。但經過技術整合可形成2條可行的技術路徑,為煤炭立足于碳中和時代能源體系奠定基礎。

4.1 UCG-IGCC-CCUS技術

該技術體系采用一種流態化開采方式,最初旨在解決不易開采煤層的難題,其基本原理是通入富氧氣體使煤炭在氣化爐內發生化學反應,進而形成CO,CH,H等可燃混合氣體,并用于發電、制氫,實現不易開采煤炭能源的利用。目前該項技術已被逐漸掌握,全球已有多個地下煤氣化取得成功,如蘇聯Angren項目、澳大利亞昆士蘭市Chinchilla項目、英國愛丁堡市臨近福斯灣地下煤氣化(發電)項目。UCG不僅解決了難開采煤層利用問題,還減少了煤炭開采造成的土地占用及毀損、生態環境破壞、煤層氣瓦斯逸散等問題,可以說是一種綠色低碳的開采技術。此外,該技術體系還兼具如無需井下作業解決了煤礦生產人員安全問題、滿足煤化工用氫需求等優點。IGCC是一種煤炭清潔高效發電技術,它通過空氣分離用于煤氣化反應,氣化后的合成氣通過脫硫、凈化后再用于聯合循環發電。該技術因效率高而獲得廣泛認可,已在美國Tampa電站、Wabash River電站、Tracy電站和荷蘭Buggenum電站、西班牙Puertollano電站等成功應用。2013年我國天津也投產了IGCC電站,使用凈化處理后的合成氣,相比常規燃煤機組其優勢在于實現了清潔發電,但其空氣分離耗電、降低發電效率的缺點不容忽視。UCG-IGCC聯合發電技術既可直接利用混合氣實現清潔化發電,又可省掉煤炭開采、分選、運輸等環節的碳排放,解決了CH逸散、煤礦污染地下水和土地擾動等環境問題。

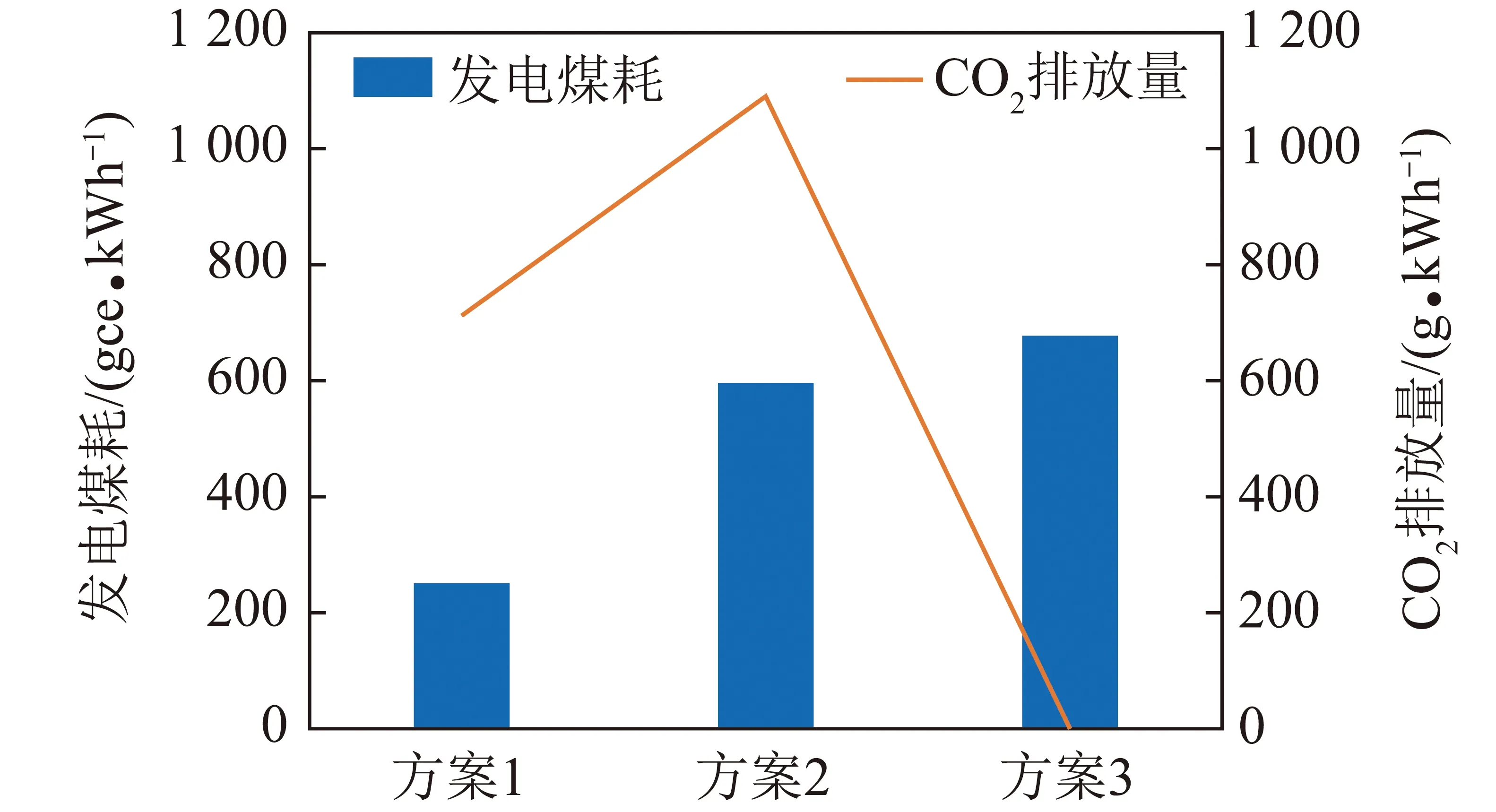

碳中和目標下傳統化石能源能否繼續發揮作用,取決于經濟可比性和負碳技術。UCG-IGCC的最大優勢是煙氣CO體積分數高、捕集成本低、運輸距離短,就近直接注入深層礦井,并充分利用礦壓、玻璃化圍巖體及殘存礦渣形成超臨界混相固定。UCG-IGCC-CCUS可技術完全取代傳統的煤炭直接燃燒發電、煤制灰氫,實現零碳發電。煤炭技術革新將對煤炭全生命周期鏈條產生巨大的影響,以電力生產為目標,估算不同發電技術的減碳效應,優化碳中和的實現路徑(圖5)。

圖5 不同發電方式煤耗和CO2排放量Fig.5 Coal consumption and CO2 emissions ofdifferent power generation technologies

(1)方案1:超超臨界燃煤發電。2020年大于6 MW的火電廠供電煤耗為305.5 gce/kWh。若按超超臨界燃煤發電的最優煤耗為251.0 gce/kWh計算,節省約54.5 g標準煤。按照2019年全國火電排放CO比例計算,采用超超臨界燃煤發電CO排放量為667.66 g/kWh,并考慮電煤開采、加工、運輸等環節的CO排放量修正為712.58 g/kWh;按每開采萬噸煤約破壞3.0 ha土地計算,約毀壞土地9.17 m/10kWh。

(2)方案2:UCG-IGCC發電技術。IGCC采用空氣分離約增加20.0%煤耗,且UCG-IGCC熱值僅為IGCC的52.9%。因此,UCG-IGCC的單位煤耗為569.3 gce/kWh,但UCG-IGCC單位發電CO排放量比IGCC減少28.0%,主要由于UCG產生的合成氣中含有大量H。因此,UCG-IGCC單位發電CO排放量高達1 090.32 g/kWh,與方案1相比,排放顯著上升。

(3)方案3:UCG-IGCC-CCUS發電技術。CCUS使發電效率下降14.0%~16.0%,因此采取UCG-IGCC-CCUS技術發電的單位煤耗為661.98~677.74 gce/kWh,實現了CO凈零排放。盡管CCUS增加了14.0%~16.0%的單位發電煤耗,但深層地下煤氣化節省了煤炭開采和分選環節、運輸環節的CO排放,同時幾乎不損壞上覆生態系統,大大減少了開采風險和環境成本。

4.2 UCG-H2-CCUS技術

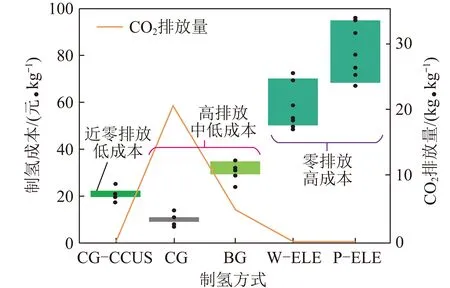

該技術體系與UCG-IGCC-CCUS的技術原理相似,UCG產生混合氣后,再進一步分離H,并將含有CH,CO等的其他氣體進一步與煤反應,生產H,并捕集CO,實現煤制灰氫(CG)+CCUS負碳技術向煤制藍氫(CG-CCUS)轉變。受規模、原料和運輸成本等影響,制氫成本差異很大,需綜合考慮資本成本、運營維護成本和原料/電力成本,一般按平準化計算。與風能電解水(W-ELE)、光能電解水(P-ELE)和生物質氣化制氫(BG)相比(圖6)。煤制灰氫(CG)相當廉價,但其碳排放(以制取每kg H排放CO的質量計)可達20~30 kg/kg。因此,在碳中和目標下必須引入CCUS技術,實現零碳煤制藍氫(CG-CCUS)。根據相關研究,CG-CCUS成本比CG約高440元/t(UCG不考慮CO運輸成本),再加上CCUS耗能產生的碳排放。

圖6 不同制氫技術的CO2排放和經濟成本Fig.6 CO2 emissions and cost of varioushydrogen production methods

綜上,CG是目前最廉價的制氫方式,但其CO排放量高。因此,必須輔助CCUS等負碳技術,實現近零排放,其代價僅增加CO捕集和封存的加壓成本。CG-CCUS與W-ELE,P-ELE和BG制氫方式相比,仍具備顯著的成本優勢,可認為UCG-CCUS技術是滿足碳中和目標要求的煤炭零碳利用革新技術路徑之一。

5 結 論

(1)煤炭在未來能源體系中的作用和角色需審慎論斷,應從能源彈性保底安全區間視角加以考慮。煤炭作為保底安全能源,在核心保底、優化保底、可控保底等3種情景彈性安全區間中分別占61.5%,47.1%,43.5%,煤炭在碳中和能源體系下仍將發揮重要作用。

(2)目前煤炭全生命周期碳足跡包含6個環節,即開采和分選環節、運輸環節、發電和供熱環節、鋼鐵冶煉環節、煤化工環節和其他環節。2019年中國煤炭全生命周期碳足跡71.3億t,其中發電和供熱、鋼鐵冶煉、煤化工3者占比總計達到90.8%,因此未來實現碳中和目標下推行零碳高效發電、終端電氣化和煤制綠氫是煤炭技術變革的首選,實現煤電或煤制綠氫儲能一體化。

(3)UCG-IGCC-CCUS技術與UCG-H-CCUS技術具備顯著的經濟和減碳優勢,將成為煤炭安全、高效、綠色、零碳變革的必由之路。與超超臨界燃煤發電和IGCC發電技術相比,UCG-IGCC-CCUS發電雖耗煤增加,但可實現零排放;與新能源制藍氫等方式相比,UCG-H-CCUS制綠氫技術具有顯著的成本優勢,且實現了近零排放。