從大山到燕園

——什邡市八角鎮中心小學與北大附中實驗學校建筑設計

文/中國建筑設計研究院有限公司 劉 德 高 行 曲星文

0 引言

學校既是學生學習、生活的場所,又是希望開始的地方。學校建筑既要滿足教學功能,承擔日常的教學任務,又要適應新時代學生的各種訴求,具備一定的文化屬性。在當下的學校建筑設計中,由于所處場所、環境及教學理念不同,面臨的設計問題也不同。從南方到北方,從城市到鄉村,設計需求五花八門,但其建筑設計的內在邏輯不變。什邡市八角鎮中心小學是大山里的小學,北大附中實驗學校是國內名校,但其校園建筑均體現“與環境共生”的建筑設計理念。

1 大山里的學校——什邡市八角鎮中心小學

什邡市八角鎮中心小學項目屬于汶川地震災區重建工程之一,坐落于四川省德陽市什邡市八角鎮五馬村兩山之間,地形復雜多變,自然環境優美,是名副其實的大山里的學校。

結合周邊環境建立人與自然和諧共生的模式,讓兒童更好地回歸自然是作為建筑師的最大理想。設計“大山里的學校”,既是重建教學場所,讓山里的孩子重回學校,又通過“大山”主題建筑讓當地居民實現精神回歸。從場地高差入手,到順應山地地形布局,再到發掘大山文化,最終實踐“與環境共生”的建筑設計理念(見圖1)。

圖1 什邡市八角鎮中心小學

1.1 巧用高差

學校位于八角鎮中心,四面臨街,場地南側是鎮區主要道路——原小夫公路。場地地形極不規整,西寬東窄,東西長約300m、高差約8m,南北高差約2m,地形復雜。針對此種復雜地形,劃分平臺是解決山地高差的最好方式。結合學校功能和場地條件設置4處平臺,從西到東分別設置運動區、教學區、宿舍區及后勤區,從開敞到封閉,從動區到靜區,既較好順應地勢,同時又解決高差問題(見圖2)。

圖2 什邡市八角鎮中心小學平面布局

1.2 體量錯動

山地建筑應與周圍群山協調。山谷流淌的河水,環山盤繞的公路,師法自然,山地建筑看似隨意,但也遵從自然、順應山勢。

結合學校平面流線,將學校功能進行拆分再組合,組成8個大小不一的體塊,順應場地條件,將體塊布置于3個平臺周邊,中間自然形成3處庭院,將無日照需求的功能性空間,如風雨操場、多功能教室、圖書館等設置于3處平臺,通過臺階串聯自然消解平臺之間的8m高差,同時平臺也成為兒童活動的場所,進而成為設計的亮點(見圖3)。

圖3 庭院空間

1.3 融入大山

1)建筑結構 受時間限制、經費制約,中心小學建筑未采取當地傳統的磚木結構,而運用鋼筋混凝土框架體系,通過節點構造來模擬木構建筑的精髓。門窗洞口的抱框,檐口上的挑梁等精準反映出建筑的建造方式,模擬木構建筑的效果。

2)建筑色彩 墻面以暖色調的真石漆、面磚為主,局部配以灰、白涂料,使建筑愈顯溫暖。靠近地面的墻面多采用黃色片石拼貼,讓建筑仿佛從大地山石間生長出來一般,凸顯山地建筑特色。

3)建筑造型 由于基地不規則,建筑單體錯動布置,建筑“人”字形坡屋頂錯落有致,與遠處層疊的山峰相得益彰,使建筑成為大山的一部分,打造一所真正的大山里的學校(見圖4)。

圖4 建筑造型

2 燕園里的學校——北大附中實驗學校

北大附中地處北大燕園歷史文化保護區內,原為北達資源中學所在地,周邊被多層住宅三面圍繞,南側是基地主要進出道路——暢春園路,是典型的城市校園。學校用地面積1.54萬m2,空間狹小,地勢平坦,場地形狀較為規則。

北大附中實驗學校定位為30班的北大附中初中部,作為北京市特色中學,除滿足既定的教學功能外,還需額外增設3個音樂劇場、食堂及大量學生活動室。建筑規模隨功能提升不斷增加,既不能突破相應的規劃條件,又不能影響周邊住宅的日照要求,給學校建筑的布局帶來極大困難。通過場地分析,建筑設計團隊以“小中見大”設計手法豎向拓展教學空間,為學生提供立體的教學場所,創造豐富多彩的校園生活“大容器”。

2.1 集約整合

由于學校場地有限,將占地面積四分之一的操場抬升至屋頂不失為一種方法,但學校鄰近住宅區,操場抬高勢必影響住宅日照,對居民的視覺感受及心理體驗的影響不容忽視。

設計伊始,根據規劃條件和日照要求等,利用日照軟件進行光錐反推,確定建筑體量極限值,按照校方需求將所有單元教室分為2個教學組團設置于采光條件最好的場地南側,以滿足教學組團的日照要求。同時,按照規整、高效的方式將圖書館、辦公區、教學組團、實驗室、風雨操場、合班教室以及學生活動室等多種功能空間沿著用地邊緣疊放,以操場為中心組合成“U”形體量,盡量給校園內部騰出更多開敞空間,同時盡量保證東、西面的光照條件(見圖5)。

圖5 北大附中實驗學校平面布局

2.2 空間拓展

由于場地狹小,建筑占地面積過大,已無法退讓出常規意義的入口廣場,結合校園主入口內凹層層疊進的灰空間,與室內3層通高中庭形成氣派的校園入口(見圖6)。

圖6 校園入口

南側建筑內部1層架空,既滿足消防需求,又與西側內凹入口形成虛實對比,使過長的南立面盡顯生動。即便采用集約化設計,校園內場地仍較為局促,故將部分功能空間設置于地下。地下2層風雨操場前辟出一方梯形下沉庭院,上方是抵抗側推力的混凝土花槽,形如提花梁,有種植作用(見圖7)。

圖7 下沉庭院

根據雨水排放量劃分面積大小不一的種植屋面,其上設置校園小農場,供學生開展教學活動,實現立體化教學場景(見圖8)。

圖8 建筑剖面

2.3 對話燕園

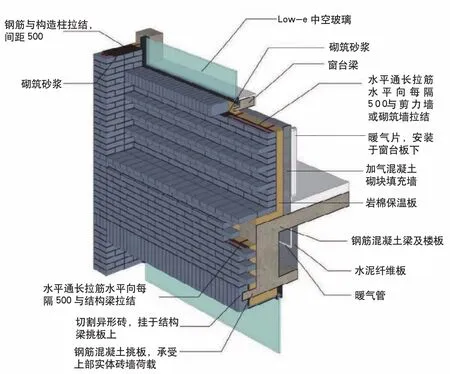

1)建筑外墻 灰磚灰瓦的古樸典雅是燕園的特色。實驗學校采用實體灰磚延續燕園風貌,與周邊建筑色調協調統一。為突出青少年的活潑特性,在室內外空間運用鮮艷的色彩點綴灰磚,為建筑增添活躍要素,體現校園建筑的文化特質。凝視施工中已泛堿的磚墻,建筑師油然而生一種意外欣喜,特意將其保留,以留存老墻的“滄桑歲月”,留住城市記憶(見圖9)。

圖9 建筑外墻

2)窗口細部 在傳統灰磚砌筑手法基礎上進行建構創新,通過每層設置的混凝土挑檐承載每層橫砌的實體磚,并在窗下墻以豎砌出挑的方式獲得精細的砌筑感(見圖10)。

圖10 窗口細部

3)下沉庭院 彩色混凝土拱廊既解決結構側支撐問題,又體現材料的真實、空間的純粹,凸顯建筑的簡約質樸。拱廊原本設計為素混凝土效果,強調空間的靜謐感與儀式感,但經過與校方反復溝通,提出從橘黃到紅色退暈形成“彩虹門”的設計巧思,活躍校園空間,充分考慮中學生的心理及生理感受(見圖11)。

圖11 彩虹門

4)條石坐凳 施工過程中挖掘出的數十塊條石見證了清朝時期碼頭的存在,特意將其保留作為校園草坡坐凳以延續場地記憶。質樸真實的材質凸顯校園的歷史厚重感,傳承北大燕園的百年底蘊(見圖12)。

圖12 條石坐凳

2.4 釋放活力

北大附中實驗學校采用“走班制”教育理念,適當挖空教學樓內部樓板,形成上下通透的小中庭,創造靈活流動的內部空間與教學組團,為多種教學模式提供可能,增加了學生、老師之間交流的機會。

室內空間局部墻面延續室外灰磚的做法,但總體色彩基調為白色,結合明亮的彩色構成,契合青少年的心理特點,起到引導方向、提示管線、強調燈具、形成聚焦的作用(見圖13)。

圖13 室內空間色彩

地下餐廳內保留若干剪力墻,室內設計利用上述結構墻體進行界面強化,形成就餐包廂——彩色盒子,并以不同顏色區分。投入使用之后,“彩色盒子”成為就餐時最受學生歡迎的趣味空間(見圖14)。

圖14 地下餐廳的“彩色盒子”

依附于建筑周邊的若干構筑物為獨立人防出入口,選用色彩涂料加以裝飾,讓色彩從室內空間延伸到室外空間,與厚重的灰磚外墻形成鮮明對比,再現校園文化活力。

3 結語

目前,學校建筑設計既要面對功能的多樣化需求,又要結合新時代特點承擔更多的文化使命。設計前期應充分開展項目分析;功能布局要結合場地條件,突破傳統教學空間的平面約束進行合理構思;空間營造要打造貫通、立體的教學空間,加強不同年級學生之間的交流;造型設計要深挖場地的人文元素,并將其提煉成建筑語言。通過上述策略讓校園建筑融入城市環境,成為城市文化的展示窗口。

什邡市八角鎮中心小學

項目地點:四川省什邡市

用地面積:15690m2

建筑面積:6474m2

設計時間:2008年12月

建筑設計:楊金鵬、劉 德

北大附中實驗學校

項目地點:北京市海淀區

用地面積:15400m2

建筑面積:37716m2

設計時間:2016年5月

建筑設計:楊金鵬、劉 德、余 愷、王 瑋、代 亮