從長江島城到絲路長安

——揚中奧體中心與陜西奧體中心體育館設計

文/中國建筑設計研究院有限公司 劉 德 代 亮 佟欣馨

0 引言

體育建筑,因其規模較大、占地較多、開放程度高,建成之后多成為當地的地標建筑。作為城市公共建筑的重要組成部分,體育建筑除滿足賽事以及健身需求外,也要塑造城市形象,與城市互相成就、共同生存。體育場館作為城市文化的重要載體,需與場地歷史文化契合,尋找最能代表城市文化的基因,加以提煉形成建筑語言,讓場館與之建立聯系,成為城市文化的展示窗口。

揚中奧體中心位于因水而生的城市,陜西奧體中心體育館坐落于因絲綢之路而名滿天下的城市,無論哪個城市,體育場館的建筑設計都與其所在地域、大眾生活以及所處時代息息相關,均孕育出這一方水土的內在邏輯,同時也反映出與城市文化之間相互作用的因果。

1 長江島城——揚中奧體中心

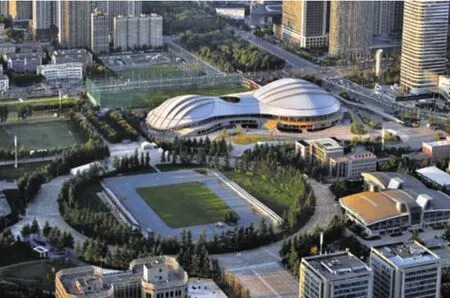

揚中奧體中心采用一場兩館的標準模式,包括可容納1萬人的體育場、可容納5000人的體育館以及可容納2000~3000人的游泳館,符合常規的縣級市場館規模。2013年,隨著揚中奧體中心建成,成功塑造江蘇揚中濱江新城的城市形象,打造城市體育文化的宣傳平臺,迅速成為揚中市地標建筑。方案將城市文化置于首位,后續設計挖掘揚中城市文脈,提取島城文化即“水”“石”元素作為建筑造型的切入點,成功打造揚中城市文化地標(見圖1)。

圖1 揚中奧體中心鳥瞰

1.1 協調場地

揚中奧體中心與一所學校僅一墻之隔,共用一塊完整的方形用地。區別于常規場館用地,場地呈不常見的“L”形,空間狹小且極大地限制建筑布局。因工藝要求,田徑場地需南北放置且體量巨大,故選擇將體育場布置于場地較為寬敞的西側,游泳館、健身館一字排開,串珠式布置于場地北側,三者之間的空隙結合城市退線布置廣場,承載各場館的入口功能及疏散要求(見圖2)。

圖2 場地環境

1.2 再現島城

揚中,因江而生的城市,四面環水,形成“江水共長天一色”的獨特景觀,水便成為城市名字之源,也成為城市特色。“水、江、石、島”無疑是揚中城市文化最具代表性的象征,水的流暢和石的力量成為場館設計的思路源泉。提取“水”“石”元素作為設計主題,利用建筑形態還原島城的形成歷程,讓設計來訴說此段歷史(見圖3)。

圖3 “水”“石”元素

線形排列的場館需要整體邏輯組織,以完整的建筑造型示人,否則將缺乏統一感和秩序感,故放棄建筑單體的明確形象,以連續的深灰色帶狀屋頂組織體育場的造型語言,并一直延續到若干場館之間,成為整合建筑形態的最主要造型元素。

場館立面未強調個體形象,而以單純的豎向白色格柵形成邊界圓潤的形體,恰似水中頑石。以相對平緩的建筑天際線為背景,在轉角處設置高點提示,提供可登高遠眺的觀光場所。塔本身并不高,為體現盤旋向上的升騰感,采取最簡單的方式,即沿用場館立面設計手法,采用豎向白色格柵形成盤旋而上的表皮來表現力爭上游的競技精神(見圖4)。

圖4 場館立面

揚中奧體中心體育館建筑構成灰白交錯的整體意向,灰色帶子為“水”,白色建筑為“石”,島城揚中的城市特點借此凸顯,江浙建筑灰白調的清雅意蘊也融合于此。

室內設計延續建筑設計策略,將“水”“石”元素運用于室內空間,用流線展現水的動感,以島式單元為基本元素與弧形建筑空間有機結合,過渡自然又富有變化,營造出靈動的室內空間(見圖5)。

圖5 室內空間

1.3 開放空間

結合場地與城市的關系,有意識地將體育場置于場地西側,游泳館與體育館靠近用地東側設置,將面向城市主要街道的西北角空出來作為疏散廣場向公眾開放,同時利用場館之間的縫隙作為通道,加強場地南北之間的聯系。

在組團內部,看似隨意飄動的帶子被賦予實際功能,地面結合綠化形成灰空間,在酷熱夏日為人們提供遮蔭空間,以滿足其戶外活動需求;在場館2層創造連續的室外平臺,出于對場地局促的考慮,在空中為市民提供室外健身步道。基于此,場地內部面向大眾立體開放,從而弱化場館和城市之間的邊界,讓公眾走近建筑,讓建筑融入城市生活(見圖6)。

圖6 室外平臺

2 絲路長安——陜西奧體中心體育館

西安,古稱長安,地處關中平原中部,既是古代絲綢之路起點,又是“一帶一路”核心區,更是一座在黃土地上歷經五千年興衰的城市。陜西奧體中心體育館是標準的大型綜合場館,可容納約7200人,既是第十四屆全國運動會體操項目與擊劍項目的比賽場地,又是閉幕式的備用場館。

在歷史悠久的城市設計現代化體育場館面臨諸多挑戰。如何在設計中融入西安城市文脈,打造特色場館空間以承辦第十四屆全國運動會是建筑師亟需思考的問題(見圖7)。

圖7 陜西奧體中心體育館鳥瞰

2.1 場地布局

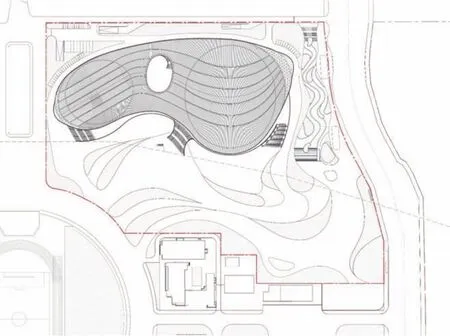

體育館位于陜西奧體中心用地東北角,但因場地南側F7地裂縫的限制及北側唐遺址公園20m的城市退線要求,可用于建設的場地呈東西300m、南北110~170m的不規則梯形,又因地鐵6號線的開口需求,東側邊界需進行再次退讓,場地空間變得極為局促。

考慮到賽后運營及日常訓練的要求,業主需分離設置訓練館與比賽館,使其相對獨立。結合場地周邊的設計條件,訓練館布置于用地西側,即靠近園區一側,以方便內部日常訓練;比賽館布置于用地東側即靠近城市一側,以便于賽事期間運動員與大眾使用。兩館之間植入圓形下沉庭院,首層作為體育館對外的主要出入口,地下層疏導來自東側下沉庭院的地鐵人流(見圖8)。

圖8 場地布局

2.2 絲路再現

陸上絲綢之路起源于西漢,以長安為起點,經甘肅、新疆,到中亞、西亞,既是連接地中海各國的陸上通道,又是古代最著名的貿易路線。絲綢之路的暢通繁榮,促進了東西方思想文化交流,對以后社會與民族的意識形態發展產生積極、深遠的影響,而絲綢文化也成為此條線路上最直接的象征。

體育館設計構思取絲綢之飄逸靈動,建筑整體形態以輕盈光潔的一組條形金屬屋頂勾勒出流動輪廓,條帶之間的道道天窗蜿蜒如大唐樂舞中回環飄舞的絲帶,外露的鋼結構斜柱剛健有力,體現出體育建筑的力量感(見圖9)。

圖9 建筑造型

片片米黃色石板疊掛的方式類似掛瓦做法,形成的首層基座既體現層層黃土高坡的肌理特點,又似兵馬俑的盔甲(見圖10)。輕盈的屋面與厚重的基座形成鮮明對比,“一薄一厚”“一輕一重”體現出體育運動的速度感、流動感及力量感。

圖10 建筑細部

脈絡清晰的單層網殼結構從訓練館室內延展至室外,東西方向通過月牙形支座自然落地。在比賽館和訓練館之間自然彎出一圈橢圓形的庭院,形成整個建筑立體的開放空間。庭院環抱的石材墻面錯落的方窗如坡上窯洞,散發著濃厚的黃土高原氣息,從弧形大樓梯盤旋而下可見下沉庭院中環環相套如年輪般的路徑與綠地(見圖11)。

圖11 下沉庭院

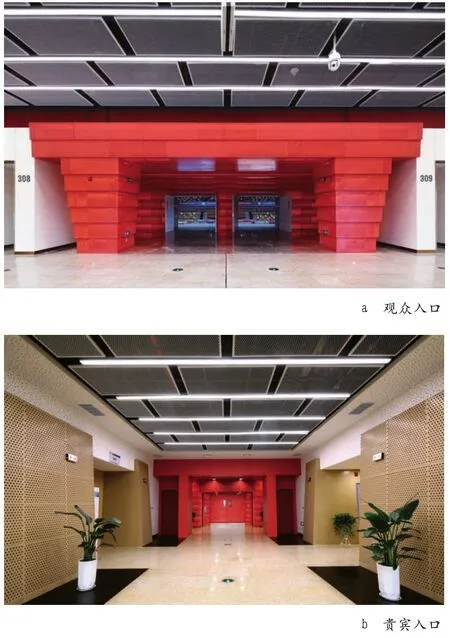

比賽館室內空間提取西安地域要素和古建筑細部節點要素進行設計創新。觀眾集散大廳的墻體以土黃色微孔吸聲板形成微微上傾態勢,取古城城墻之意。觀眾入口與貴賓入口以不同孔率的中國紅穿孔鋁板建構雄渾有力的紅色門頭,形似古建筑的斗栱,營造熱烈的歡迎之勢(見圖12)。

圖12 入口設計

場芯四角分別為運動員入口、裁判入口、媒體入口和器材入口,較為隱蔽,設計有意識地采用三角形放大空間楔入轉角,形成空間上的轉換,并以石綠、翡翠、石青、胭脂等敦煌壁畫中的色彩進行標識強調,視覺效果鮮明而又不失雅秀,具有突出的文化意蘊(見圖13)。

圖13 內部比賽館入口

方廳穹頂的比賽大廳暗涵天圓地方的東方哲學,3道正圓形的白色馬道進一步聚攏空間,土黃色的微孔吸聲鋁板墻面與赭黃、土黃、白三色交錯的看臺座椅營造出坡上觀演的氛圍,黃土地之上的生活圖景被移植到現代比賽場館中(見圖14)。

圖14 比賽大廳

景觀設計順應建筑造型特點,編織流線感強烈的景觀基底。纏繞的線條是屋頂絲帶的延續,深淺兩色的鋪地結合筆墨點彩般圓潤的綠地景觀,組成一幅飛揚舞動的大地圖景,與建筑呼應。

2.3 融入城市

地鐵6號線省體育館站的引入讓建筑師對體育館的流線有更多思考。通過設置約4000m2的地鐵下沉庭院及兩館之間的中心庭院實現地鐵TOD的雙首層設計理念,極大提高地下1層全面健身場館的開放性,同時也大大改善地下室微環境,為賽后“以館養館”提供更多保障。

2處下沉庭院的設置實現觀眾從“地鐵站廳→下沉庭院→全面健身場館→中心庭院”的路徑可達,然后通過中心庭院內的弧形樓梯連接地上首層入口大廳,再到2層大平臺,實現場館的立體連通。弧形樓梯于端部自然放大,便于場館賽后作為室外看臺運營。2層平臺設置獨立空間,未來可作為咖啡館和茶室,吸引大眾在此休憩停留。

3 結語

揚中奧體中心、陜西奧體中心體育館在建筑創作中均運用“與城市文化共生”的設計策略,提取地域的歷史文化元素塑造建筑形體,使建筑融入城市環境。有幸的是,2座建筑落成后,既成為城市的新地標,又成為城市文化的展示窗口。基于揚中奧體中心、陜西奧體中心體育館的建筑創作,筆者認為城市大型公共建筑既要塑造城市性格,又要避免對建筑形態的過分表達。建筑師要慎之又慎,深刻理解場地信息,挖掘歷史文化精髓,對城市文化有充分精準認知,為城市形象塑造作出積極貢獻。

揚中奧體中心

項目地點:江蘇省揚中市

用地面積:113094m2

建筑面積:70129m2

設計時間:2010年7月

建筑設計:楊金鵬、李高潔、閆小兵、劉 德

陜西奧體中心體育館

項目地點:陜西省西安市

用地面積:86603m2

建筑面積:72450m2

設計時間:2017年10月

建筑設計:楊金鵬、劉 德、馬麗娜、余 愷、代 亮、廖 帥