大同屋脊與閩南大厝

——大同機場新航站樓與廈門新機場航站樓建筑設計

文/中國建筑設計研究院有限公司 李健宇 楊子孚 郭 佳

0 前言

隨著我國民航業快速發展,機場成為各區域經濟發展的重要引擎。作為城市的重要門戶,機場并非孤立存在,其屬于某個城市或區域,承載著城市的現代記憶。上述記憶扎根于地域文化、自然環境以及社會發展之中,通過對實際功能需求的分析對建造方式、文化表達進行整合。新時代的機場航站樓對于地域文化、傳統智慧的延續并非一味模仿,而是從傳統建筑文化中汲取靈感,采用新的建筑語言對其進行現代化、抽象化的轉譯,從而形成既有地域性又能展現新時代面貌的建筑。本文以大同機場新航站樓、廈門新機場航站樓建筑設計為例,闡述對傳統建筑文化的傳承、提取及轉譯的實踐過程。

1 大同屋脊——大同機場新航站樓建筑設計

1.1 小型航站樓的一體化空間整合

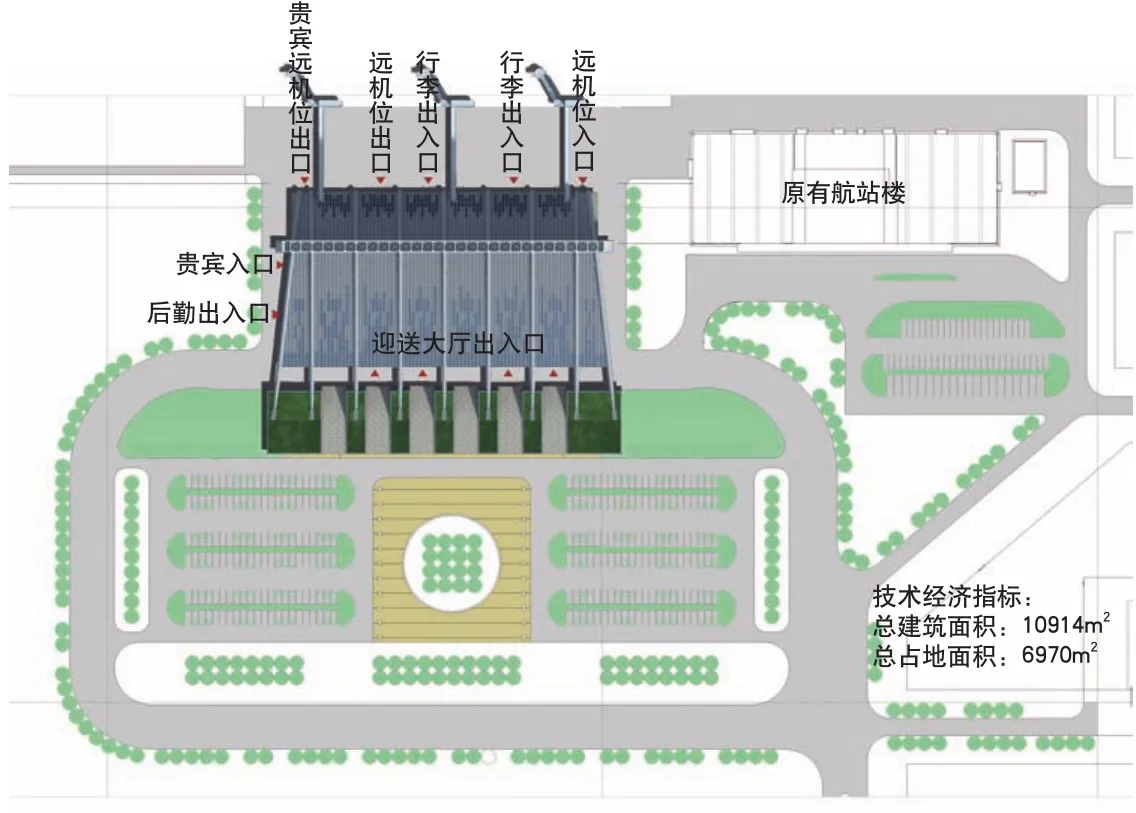

大同機場為典型的支線機場,設計前現狀為規模6000余m2的T1航站樓,飛行區及站坪的模式已經形成;因支線機場的單跑道及飛行區的容量遠超航站區容量,故規劃延續原有的功能邏輯,在環境場地內對航站區進行擴容(見圖1)。新航站樓建筑設計目標是重塑及強化大同機場的標志性形象,對于尺度有限的小航站樓營造出大航站樓空間效果的途徑進行突破性探索,建筑設計從剖面入手,提取山西大同傳統建筑形式的屋頂元素,采用建筑、結構、空間一體化的方式對航站樓的造型空間進行整合,形成“小中見大”的空間效果,強化航站樓的標志性。

圖1 大同機場新航站樓總平面

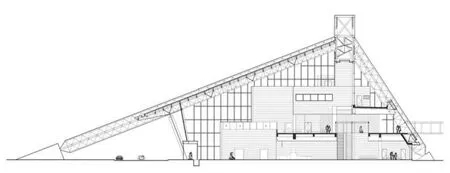

大同機場新航站樓從剖面入手的設計邏輯將建筑置于完整的空間內,“屋面即立面”的形式邏輯使建筑的體型系數最小,從根本上降低建筑能耗(見圖2)。航站樓是典型的1層半前列式布局,近機位候機廳設置于2層,便于連接固定橋接駁飛機,其他功能設置于首層,巧妙地將全部功能容納于梯形空間,使空間得到有效利用,形成具有特色的小型航站樓空間,成為建筑、結構一體化設計的典范。

圖2 大同機場新航站樓剖面

屋脊光廊下方對部分樓板進行挖空處理,將光線引入首層行李提取廳,使首層中心區域獲得良好的采光條件,從而降低日間照明能耗。

1.2 本土建筑元素的提取

從建筑立面來看,山西傳統建筑的屋頂所占比例較大,是其重要特色(見圖3)。航站樓建筑以“大同屋脊”為設計理念,對傳統建筑的重要元素進行抽象表達,以現代結構、表現手法呈現傳統建筑的韻味。通過對此地域文化意向的提取,形成“屋面即立面”形式邏輯,提高大跨度結構的表現力,以建筑結構一體化作為建筑設計的基本思想,使建筑屋脊的概念表達更純粹。

圖3 山西傳統建筑立面

1.3 地域文化的綜合表達

建筑、結構、室內一體化是大同機場新航站樓建筑設計的主要特點,建筑“第五立面”升級為主要立面,對山西傳統建筑屋脊的抽象表達,既是設計自然形成的邏輯,又表達對傳統建筑的敬意。金屬屋面與人字形桁架一體,形成莊嚴、渾厚的主體形象。

兩屋面交匯于頂部桁架,形成屋脊。人字形大跨度金屬桁架控制建筑整體輪廓的邊界,形成室內、山墻一組組階梯形的體量,以抽象形式對傳統建筑的山墻立面進行表達。

中脊兩側長短坡頂直戳于大地之上,立面大角度短坡有利于空側的運行以及固定登機橋的布置,陸側的長坡有利于表現建筑主立面的舒展形象,同時自然形成車道邊的擋雨空間,實現建筑形式與功能的契合。建筑屋脊、人字形桁架的棱角分明、結構邏輯明確,與古人的建造智慧一致。上述設計細節凸顯出山西古城的古拙與莊嚴,體現了大同的文化精神、建筑精髓(見圖4,5)。

圖4 大同機場新航站樓建筑主體形象

圖5 大同機場新航站樓室內空間

2 閩南大厝——廈門新機場航站樓建筑設計

2.1 超大型航站樓的拆解與組合

廈門新機場選址于廈門市翔安區大嶝島,是我國重要的國際機場、區域性樞紐機場,將于2026年通航。近期建設的航站區位于一組間距2200m的遠距跑道之間,將滿足年旅客吞吐量4500萬的需求。航站樓采用六指廊放射狀構型,西側二級放射的指廊形成連續的且有利于站坪運行的大角度港灣,可提供開闊的陸側開發空間;航站區的建筑形象結合整體規劃布局,形成多個有序列感的城市聚落單元(見圖6)。

圖6 廈門新機場航站樓建筑整體布局

廈門新機場航站樓屬于超大類型,具有體量大、空間高、能耗大的特點,其建筑設計并非一味追求大空間、大尺度帶來的恢弘視覺效果,將巨大體量根據功能需求拆解成多個適宜尺度的體量后重組,最終形成多個適宜尺度的空間群組。在主樓辦票大廳重點營造標志性空間,在指廊區域形成尺度宜人的候機空間(見圖7,8)。多體量組合形成多層次的梯度變化,在控制工程造價的同時降低建筑能耗。錯落的體量形成多個高側窗,為大體量建筑內部提供自然通風及采光條件。

圖7 主樓辦票大廳

圖8 指廊候機空間

2.2 廈門機場文化的文脈延續

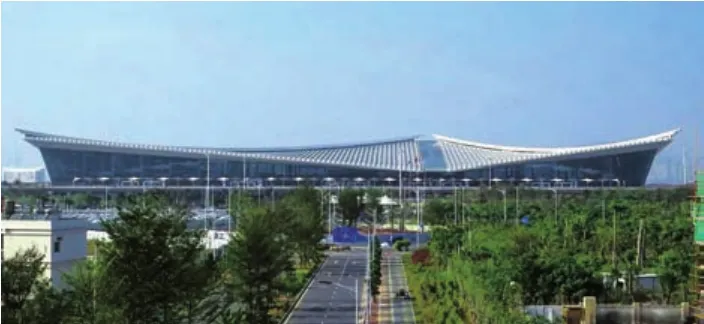

廈門新機場航站樓建筑設計在文脈延續上強調廈門空港文化的歷史記憶。從20世紀90年代投運的高崎機場T3航站樓(見圖9),到2014年通航的高崎機場T4航站樓(見圖10),再到位于翔安區的廈門新機場航站樓(見圖11),均以創新的設計手法形成具有廈門特色的建筑風格。廈門新機場航站樓建筑設計在轉譯方式適應時代發展的同時,又繼承老機場的風格,延續人們對廈門高崎機場的記憶。

圖9 高崎機場T3航站樓

圖10 高崎機場T4航站樓

圖11 廈門新機場航站樓

陸側建筑群的設計延續了廈門空港的花園機場文脈,更注重與自然環境的融合。2個酒店與交通中心呈“品”字形布局,與停車樓咬接,形成一體化的建筑綜合體。屋頂勢如起伏海浪的交通中心、形如層層疊落梯田的酒店之間形成清新幽靜的綠谷,一簇簇靈動的海島狀微地形以大地景觀方式呈現,既延續了花園機場文脈,又體現出廈門花園城市的特色,成為閩南濱海城市自然環境的縮影(見圖12)。

圖12 廈門新機場航站樓的陸側建筑群

2.3 傳統建筑元素的現代轉譯

獨具特色的大厝民居是閩南地區傳統建筑。以大厝屋頂作為造型設計意向,是對閩南本土文化與建筑智慧的致敬與表達。高聳微弧的正脊、端部“燕尾式”起翹的造型給人以纖巧華麗的視覺感受。形式考究的大厝屋頂多采用中段高、兩側逐漸下降的三段脊形式,分段疊落的古厝形象表現出沿海居民熱情豪爽的性格,具有鮮明的地域特色(見圖13)。

圖13 傳統閩南大厝屋頂局部

以大厝民居屋頂作為造型設計意向,是對廈門地域建筑特色的認同。在主樓方形平面的基礎上,結合樓內發散式旅客流程及功能進行切割,提取“大厝”出屋頂的輪廓基礎,兩端尖角平面自然形成的三重檐俊朗有力。兩側標志性的三重檐燕尾脊如亮翅的白鷺,既是對大厝民居意向的強化,又是對嘉庚風格建筑的延續(見圖14,15)。

圖14 航站樓三重檐燕尾脊造型

圖15 嘉庚風格建筑

指廊整體造型則對傳統坡屋頂進行簡化處理,采用兼具經濟性與實用性的鋼筋混凝土屋面體系,以應對強風暴雨侵蝕,并降低維護成本。混凝土屋面面積約6萬余m2,以太陽能光伏板作為屋頂的外裝飾層,實現功能、裝飾、綠色一體化的效果。

3 結語

大同機場新航站樓對小型航站樓設計方式進行一體化設計探索,靈感來源于山西本土建筑元素,通過對地域特色、本土文化的充分發掘,與建筑功能、外觀造型、內部空間、建造方式等多種要素整合,形成對傳統建筑文化的創新表達方式,創造出小型航站樓的多元整合新模式。廈門新機場航站樓汲取閩南傳統建筑的智慧、繼承高崎機場的空港文化、延續花園機場的特色,通過對本土建筑元素、文化元素的提取,將其轉譯成具有本土特色、時代特色的閩南新地標,并通過對超大建筑空間尺度的有效控制,實現綠色節能目的與可持續發展目標。

上述2個機場項目分別以不同的方式提取與傳承本土文化,并對其進行現代化轉譯。機場建筑源于地域文化,是展現城市特色、建筑文化、人文精神的重要載體,寄托著大眾對城市的情感與記憶。機場建筑作為多元化融合的綜合體,與傳統文化、城市特色一脈相承,同時作為地域文化的載體,融入自然環境、人文環境,并與之相互影響、促進及共生。

圖片來源:圖3,圖13,圖15,網絡

大同機場新航站樓

項目地點:山西省大同市

用地面積:6.2hm2

建筑面積:1.1萬m2

設計時間:2009年4月

建筑設計:崔 愷、楊金鵬、陳帥飛、劉 德、閆小兵

廈門新機場航站樓

項目地點:福建省廈門市

用地面積:192hm2

建筑面積:97.6萬m2

設計時間:2015年5月

建筑設計:崔 愷、楊金鵬、馬 琴、秦 瑩、丁輝文、白娜寧、洪蹽林、劉 峰、羅 驍、李健宇、李高潔、楊子孚、張珈赫、劉芳菲、張俊磊、趙 芹、彭 勃、高 林、郭 迪