基于上海市15分鐘社區生活圈規劃的城市更新探索

文/山東海洋文化旅游發展集團有限公司 梁啟航

0 引言

自《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》率先提出15分鐘社區生活圈以來,為滿足人民群眾對社區美好居住的訴求,實踐規劃方針,2016年發布《上海市15分鐘社區生活圈規劃導則》(滬規土資詳〔2016〕636號),以指導城市更新發展方向及策略,至2021年已歷經5年。在這一社區生活圈規劃設計經驗的基礎上,自然資源部發布TD/T 1062-2021《社區生活圈規劃技術指南》,貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”新發展理念,聚焦城市更新,一方面明確“15分鐘”層級的社區居民生活所需的健康管理、終身教育、為老服務、文化活動、體育健身等社區基礎服務,另一方面依托15分鐘社區生活圈構建由城市道路、街巷、綠道、公共通道等組成的高密度慢行網絡。

上海市2019年全市人口密度為3830人/km2,其中黃浦區甚至高達31808人/km2,進入存量規劃時代,推動15分鐘社區生活圈的規劃和建設行動是進一步完善城市更新工作的主陣地。在居住社區層面,結合上海市社區生活圈規劃建設的實踐經驗,總結已開展實踐中的規劃方法和設計思路,分析城市更新策略。

1 上海市15分鐘社區生活圈規劃實踐情況

1.1 規劃思路

以“大分散、小集中”原則布局保障性住房,構建包容混合的住宅布局,引導不同類型居民適度混合、和諧共處,提倡不同收入、不同年齡的人群共同居住,加大社區融合。規劃新增的二類、三類住宅組團人均住宅建筑面積中心城區為30~35m2,郊區城鎮為35~40m2。重點增加中小套型住房,形成合理的住房套型結構,在中心城區和郊區部分公共需求矛盾突出的區域以及軌道交通站點周邊區域提高商品住房用地中小套型住房供應比例。注重住宅建筑的設計品質,確保其滿足通風、日照和衛生防疫等要求。

不鼓勵建設大尺度的封閉式住宅區,住宅街坊面積宜為2~4hm2,塑造有連續活力的街道界面和活力共享的住宅環境。積極挖掘地方風貌特色和文化價值(如虹口區1933老場坊等),保留老舊住宅小區的歷史空間格局和建筑肌理,對上海市具有歷史文化價值的胡同、租借洋房以及工人新村等進行特殊保護,保障新建住宅和周邊歷史文化建筑環境協調,開展視線分析,注重街道界面在建筑高度、外立面材料、色彩和建筑細部等方面的協調性與局部特色。

1.2 實踐成效

上海市目前通過開展社區生活圈實踐,尤其是在位于中心城區、新城和新市鎮的老城區內的老舊社區開展的社區微更新,以解決點狀突出問題為突破口,推動社區生活圈的建設。例如2016年“行走上海”活動征集社區綠地改造方案對大西別墅區的規劃提升,通過“向陽花”計劃深化實施,建設若干大小綠地,形成系統性設計,對主要樹種、陽光和小院落的構思兼顧實用性和美觀性,同時挖掘原有景觀特色。例如浦東新區的“繽紛社區”計劃,以街道為單位,建立“1+9+1”的框架體系試點,實現“微改造、大提升”,原本亂停車、私設攤位、環境臟亂差的南泉休閑廣場,通過設置紫藤花架、假山涼亭、閱報欄等,變得寬敞、整齊,成為附近居民休閑的好去處。

2 城市更新規劃和實施

2.1 區域城市更新評估

為了更好地完成上海市城市更新,科學地評估區域規劃,由上海市各區規劃和自然資源局組織編制曹楊新村、四川北路等區域的城市更新評估居民調查問卷,對居住社區(如虹口區四川社區、歐陽社區等)進行調研。問卷涉及居民的居住時間、職業情況、社區印象、居住環境、公共配套以及交通出行等居住生活方面的問題,推進“找短板、找需求”環節的城市更新規劃準備工作。

2.2 城市社區更新規劃理念

通過前期的社區居民信息化搜集,精準解讀社區規劃方向,在城市社區更新規劃的實施路徑中,通過以下策略,完成社區更新規劃。

1)公眾參與 以倡導性城市規劃理論為指導,以公眾實際需求為切入口,將規劃落到實處,滿足居民的實際訴求。

2)土地評估 新建住宅小區在開發出讓前,認真編制國土空間規劃,盡可能地細化區域內出讓土地的價值需求,明確符合公眾需求的土地出讓條件,加大公共服務配套的土地服務配比。

3)社區更新獎勵 在進行社區更新的區域進行相應的規劃獎勵,在容積率、建筑高度等方面可適度地提供政策支持,以提高社區內的公共服務配套的比例和空間。

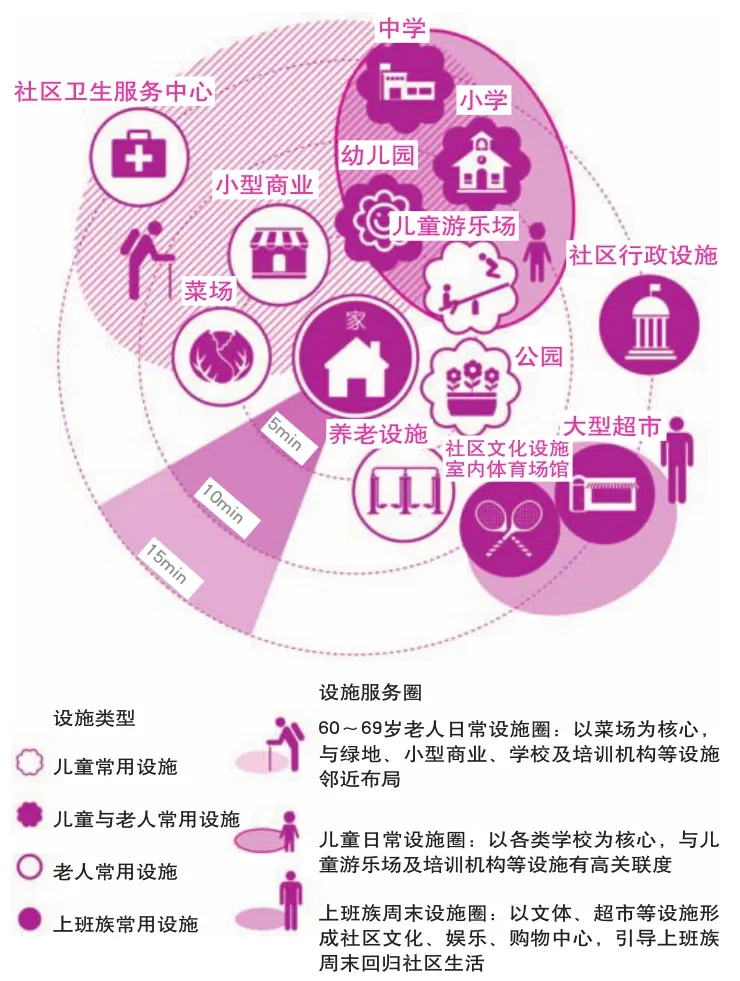

4)規劃調整優化 對社區的公共服務配套項目及綠化景觀用地進行調整,鼓勵廣場設計、文化設計和業態混合的活力建筑界面,增加休憩空間和街巷多層次空間的設計,以15分鐘生活圈為層級增加公共社區生活服務配套空間,確保能夠滿足生活圈內居民居住生活日常需求和特殊需要(見圖1)。

圖1 社區生活圈服務設施布局示意

5)加強規劃管理服務 鼓勵學校和公共單位的文體空間對社區開放服務,在規劃審批方面做到“一次辦好”,對社區更新項目的規劃設計及建筑方案提供指導性意見,加快規劃審查的進度,增強社區居住服務項目的規劃占比。

2.3 城市更新建設實踐

除上海外,世界范圍內進入存量規劃時期的超大、特大城市基本均采取各種城市更新策略,有豐富的建設實踐經驗。

我國香港灣仔地區作為典型的市中心高密度居住舊區,通過對各種歷史建筑和安置用房的修復與改造,使老舊小區煥發新活力,打造生活圈內社區文化空間。其中,茂蘿街的純保育活化項目動漫基地就是通過修復、改造和更新而成的香港二級歷史建筑,為動漫愛好者和藝術家提供互動平臺。

上海市長寧區虹橋街道虹儲小區建于20世紀80年代,小區住戶達1048戶,改造提升前僅有35個地面停車位,通過小區綠化更新提升,采用鋪設植草磚和在原非機動車水泥車棚頂、外立面增植綠化的方式,增加40個地面停車位,同時未減少綠化空間。

3 生活圈概念下的城市更新方式探索

3.1 創新信息采集的數據支持

通過對上海市15分鐘生活圈的規劃原則進行分析,可明確15分鐘生活圈的規劃流程,尤其是前期居住社區的基本情況畫像、社區問題的分析和公眾的倡導性規劃。相較于傳統的居住區規劃,基于社區生活圈的城市更新規劃既需要自上而下的管理指導,又需要社區自下而上的問題導向,更注重規劃的基礎數據收集,需要多維度的支持,既包括傳統的規劃技術,又包括調查推演、信息采集、空間GIS圖繪制和多元數據感知等先進的技術方法。同時,“15分鐘”本身僅是一種概念,針對不同的區位、人口密度等條件,“15分鐘社區生活圈”可能對應不同的數值。

例如浦東新區的塘橋社區,其面積約10400m2,作為2016年“行走上海”城市更新活動的試點社區,徐磊青教授帶隊對其進行更新設計。在前期信息采集階段,既采用傳統的調查問卷形式,又采用模型投票,舉辦繪畫及帆布工作坊展覽,塘橋文化衫、文創產品義賣以及公益電影放送等形式搭建公共參與的開放平臺,以調動社區居民參與積極性,采用社區規劃師的形式充分收集相關社區的經濟技術資料和居民需求,為后續規劃及施工圖的設計工作打好基礎。研究小組運用相似的調研技術手段對上海蓮花公寓社區進行訪談,可較清晰地得出居民關注的問題。

城市更新設計基礎資料可依靠逐步完善、日新月異的信息采集技術手段為后續設計提供數據支撐,調動居民的主人翁精神,實現城市社區更新的自治自營。

3.2 更新規劃一張圖

15分鐘社區生活圈的表現模式一般為公共服務配套設施短板清單和建設清單,同時搭配空間藍圖進行社區生活圈設計指導,城市更新可根據清單中存在的規劃建設目標進行社區更新。規劃成果盡可能地明確投資建設思路、資金政策支持及資金來源,尤其是近期建設計劃和存量空間的利用思路,可推進老舊小區及舊公共空間功能轉化,從而形成新的居住區公共空間,并滿足新的服務需求,且對微更新的場所進行設計營造。

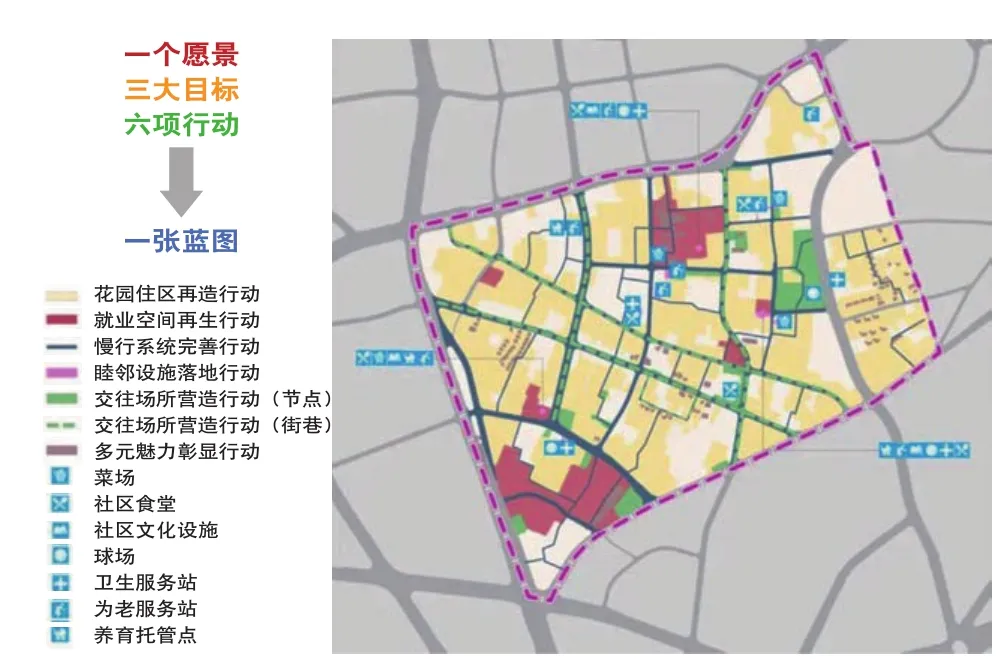

上海市長寧區新華路街道位于上海市中心,總人口數達7.6萬,是上海市“15分鐘社區生活圈”試點社區之一。通過前期信息采集的資料,新華路街道梳理28hm2可用空間資源,針對已建住宅社區存在的反饋信息,運用社區生活圈的設計理念,通過城市更新增加1.25萬m2公共空間,增加多條貫穿的公共通廊,加設生活圈的公共服務中心約7000m2,最終形成一張藍圖(見圖2)。通過一張圖的詳細標注,讓社區生活圈的更新規劃更加明確、詳細。

圖2 新華路街道更新項目行動藍圖

3.3 分階段實施

根據城市更新的實踐經驗,存量規劃的城市基本未開展大規模拆遷式建設,在社區生活圈的打造方面也未一蹴而就,而是分階段通過片區開發的形式進行城市更新,類似生命體的新陳代謝:首先是注重公共社區生活服務配套的規劃建設;其次是注重社區的景觀綠化生活環境提升,改善居住環境面貌;最后是注重歷史建筑文化和社區傳統文化的傳承,營造城市生活的多樣性。同時,在城市更新規劃一張藍圖的基礎上,開展近期發展規劃的設計布局,在項目建設選取上,將相對需求度較高,管理主體、產權主體、實施主體積極性較高的項目作為優先實施項目,由政府進行項目規劃建設的引導與管理。

新華路街道在城市更新規劃一張藍圖的指導下,編制街道和社區居民能夠清晰了解發展前景的規劃,從而指導城市更新的分階段實施。

4 結語

《上海市15分鐘社區生活圈規劃導則》《社區生活圈規劃技術指南》等提出的生活圈設定參數,均為方便認知和明確規劃設計的技術指標,在實際城市更新行動中,包括15分鐘社區生活圈規劃中也并未明確提出在城市中心區進行簡單的區域劃分,而是在以人為中心的理念支撐下基于(1~3)萬人/km2人口密度構建15分鐘社區生活圈。城市更新理念直至今日仍在不斷完善,是多元復雜的研究方向。分析上海市的社區生活圈規劃和實踐經驗可為城市更新提供策略,未來有必要結合更多的規劃實踐進一步總結城市更新方法,為城市規劃建設研究提供支撐。