佛山市禪城區公共廁所分布合理性及使用情況研究*

羅小丫,胡永湟,黃 莉,鐘燦輝,陳秋麗,陳詩蔓,石 薇

(佛山科學技術學院,廣東 佛山 528000)

1 研究區概況

佛山市禪城區下轄南莊鎮和祖廟、石灣鎮、張槎3個街道,總面積154.09km2。據2021年6月佛山禪城區政府發布的《禪城區第七次全國人口普查公報》顯示:禪城區全區常住人口為1 330 262人,全區常住人口中男性人口占52.79%,女性人口占47.21%[1]。

經濟建設水平與人口密切相關,而人口數量分布又切實影響公廁數量與分布,因此本次調查中將經濟建設水平作為評價公廁分布合理性的主要依據。此外,由于禪城區屬于佛山的老城區,因此團隊對其公共廁所內部條件及使用情況進行研究。

選擇問卷調查法與實地調查法作為主要調查方法,調查過程中結合訪談調查法開展“輕訪談式”調查。完成數據收集后,項目團隊通過GIS緩沖區分析、SPSS數據分析等對數據進行分類處理分析,得出數據結論。

2 數據調查分析

2.1 公共廁所使用現狀調查

2.1.1 內部條件現狀及使用情況

由調查數據可知,大部分人習慣使用蹲廁、踩踏式或感應式沖水器以及踩壓式垃圾桶,即大部分人會盡量避免與公廁內相關物件的直接接觸,注重個人衛生。約1/3的調查對象會在意公共廁所是否有污染物和難聞的氣味或希望公共廁所能保證個人隱私。因此,人們使用公共廁所時更關注的是需求能否解決及過程的體驗感,對于有特殊需求的人群而言,體驗感的滿足則需由規劃設計實現。

2.1.2 如廁排隊情況

通過卡方檢驗分析數據,近半數調查對象認為女性面臨如廁排隊長、排隊久的原因在于女性的生理構造及需求不同;但也有逾1/5的人認為規劃廁所時考慮不周導致這種現象。

2.2 公共廁所數量布局分析

2.2.1 公廁服務半徑的選擇

根據CJJ 14—2016《城市公共廁所規劃與設計標準》(以下簡稱《標準》)[2]、GB 50420—2007《城市綠地設計規范》(2016年版)[3]及《城市公廁的規劃設計及建設管理特點》,對調查地點公廁服務半徑設置如表1所示。

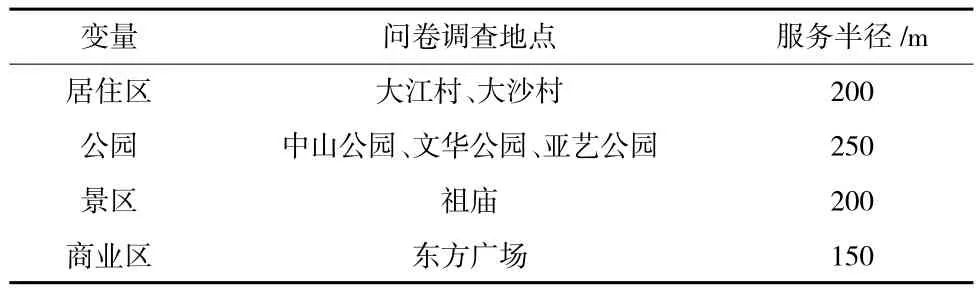

表1 問卷調查地點公廁服務半徑

2.2.2 調查區公廁緩沖區結果分析

設公廁緩沖區面積及公廁服務面積為S1,地區面積為S2,則公廁緩沖區在地區的占比R=S1/S2,結果如表2所示(此處設定的緩沖區為公廁服務半徑的圓)。

表2 調查區公廁緩沖區面積與地區面積比

由表2可知:公廁服務面積在地區面積的比例既受本身地區面積因素的影響又受人口因素的影響,人口流動較大的商圈,如祖廟商圈的比例高達3.55;中山公園作為禪城區較著名的公園,公廁服務面積占比也相對其他公園高。

2.2.3 公共廁所GIS空間分析

禪城區東北部為建設程度較高的市區,人口流動性大,公共廁所需求量較高;西部建設水平相對較低,人口流動性小,公共廁所需求量低于東部。因此,禪城區公共廁所應呈東北多、西南少的布局。

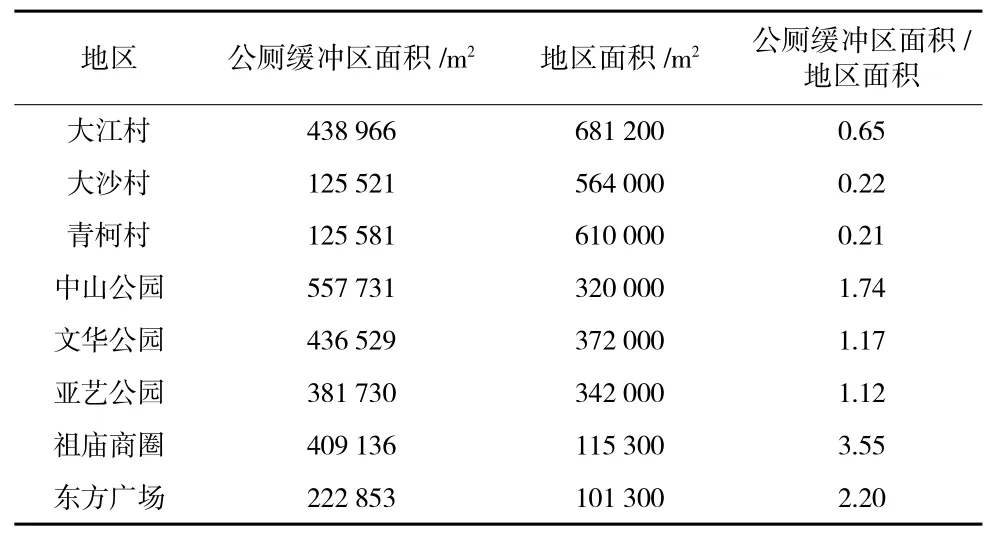

由圖1可知,禪城區公共廁所在東北部較集中,西部較稀疏,印證了公廁數量分布與經濟建設水平的正向關系,公共廁所整體分布較合理;但根據《標準》,禪城區仍有大部分區域的公廁數量與其中的最低理論值存在差距。因此,禪城區的公共廁所分布雖然在整體上與區域建設水平正相關,但同時具有分布不均衡的問題。問卷調查結果也顯示,禪城區公共廁所情況數量上勉強使人滿意,但不能完全滿足人們對公共廁所的需求,側面反映出公廁的布局合理性仍有待提高。

圖1 禪城區公共廁所服務范圍

3 推動禪城區“公廁改革”的對策思考

結合調研結果,在公廁布局方面提出4個建議區及投放公廁查詢系統的建議,在市民體驗方面提出相關衛生條件改善建議及公廁規劃設計相關建議,以期為公廁建設提供參考。同時團隊認為可參考其他同類城市廁所改革的經驗教訓,就如沈崢等[4]認為:“廁所革命”是全國性乃至全球性的共同事業,除從規劃設計者的角度出發,也可思考如何提高公共廁所資源化技術及相關管理技術。

3.1 關于促進禪城區廁所分布合理性的建議

3.1.1 公共廁所合理布置建議區

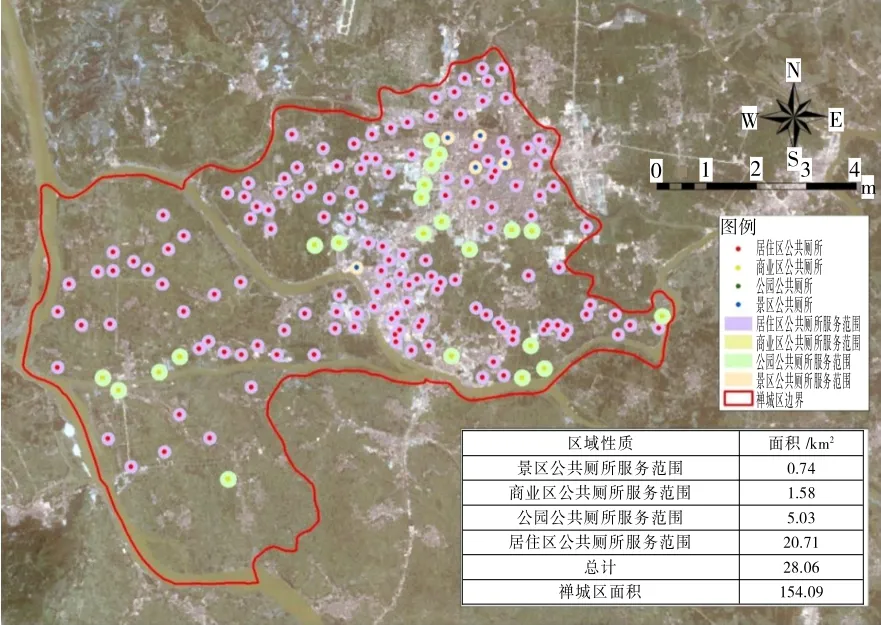

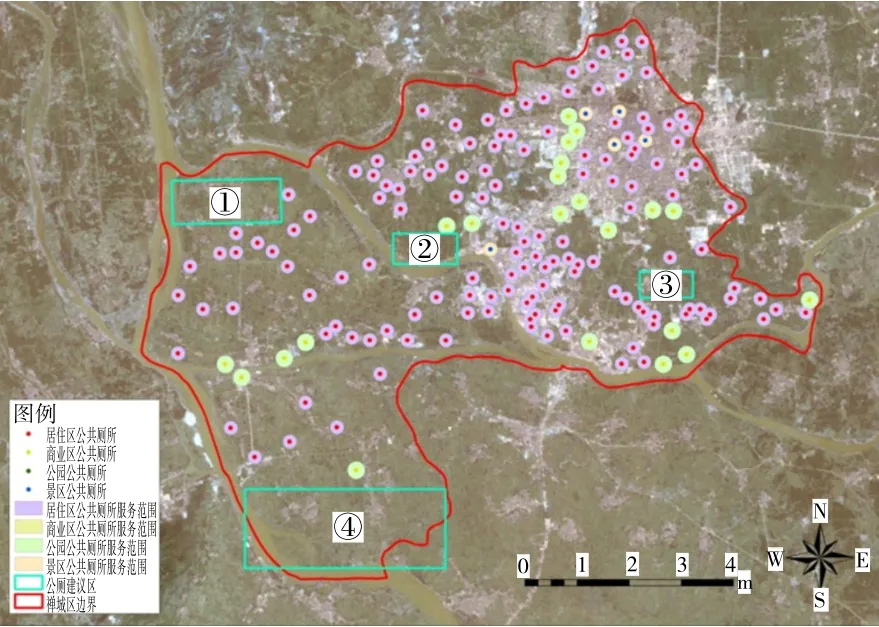

通過結合公共廁所設計標準與人民需求,禪城區公共廁所建議區如圖2所示。

圖2 禪城區公共廁所服務范圍及公廁建議區

建議區①位于禪城區西北部,主要包括育萃小學、紫洞小學和紫洞市場,方圓800m內無公廁,離紫洞市場最近的公廁位于紫洞工業區內,與市場的距離達850m。考慮到周邊前往市場購物的居民及市場內各攤主的需求,建議在紫洞市場和育萃小學間設置公共廁所。

建議區②位于禪城區中部即潭洲水道北部,主要為智慧公園與智慧新城一帶。智慧公園位于碧桂園世紀濱江和中海鳳凰熙岸之間,作為整體面積約4.5萬m2的公園,結合未來2個小區人口增多趨勢,團隊預測公園的人口流動性將上升,同時考慮到附近居民和學生的需求,建議在智慧公園內設置公共廁所。

建議區③位于禪城區東部,主要地塊為深村永紅村。該區域有麗日華庭、世紀康城、深村永紅村等居民區,而最近的公共廁所距3個區域約400m,綜合現有人口密度及政府惠民政策,團隊認為該區域對公廁的需求將上漲,建議在3個居民區間增設公共廁所。

建議區④位于禪城區西南部,其主要地塊為佛山市禪城區南莊鎮醒群小學、羅村市場和村尾市場,方圓1km內沒有公廁,最近的公廁距離醒群小學約1.1km,雖然該地區人口流動量不大,但具有一定的特殊性,為解決村民和學生需求,提升其生活幸福感,團隊建議在小學和市場間設置公共廁所。

3.1.2 建立公廁查詢系統

數據結果顯示,僅10.1%的被調查者認為沒必要在區域內設立公廁查詢系統,由此可知設置公廁查詢系統(試點)符合群眾使用需求。可依托智慧城市建設,推出公廁查詢官方軟件,市民可通過手機定位功能或輸入路名查詢所在位置周邊公廁分布情況。

3.2 改善公共廁所內部衛生條件,提高糞便資源化效益

研究調查結果發現,市民在使用公廁時較注意公廁的內部衛生,因此政府應適當加強對公共廁所的監管力度,滿足市民對清潔程度的需求,提高廁所的清潔力度和清潔監控力度,打造衛生條件優越的公廁環境。

另外,有關部門在進行廁所規劃設計時應更多地采用蹲廁設計,可少量設置坐廁以供特殊人群使用,在沖水系統上優先考慮踩踏式及感應式沖水裝置,降低病毒交叉感染的概率。糞便處理可從生物循環出發,盡可能地提高糞便利用率,提升資源利用綜合效益。

3.3 因地制宜,合理設置男女廁面積比例

“女性如廁難、排隊長”問題突出,團隊提出不等面積法、增設法及分區法進行解決,其中不等面積法得到超過半數調查對象的認同,成為3種辦法中的首選。因此相關部門在進行新公廁設計時可嘗試不等面積法,將部分男廁面積劃作女廁規劃設計使用,增大女廁使用面積并觀察其對女廁排隊長現象的緩解效果。

另外也可在對舊公廁進行改造時參考增設法或分區法對公廁進行因地制宜的改造。增設法可應用在女性化妝間的設置上,避免部分女性在廁位內進行補妝,導致公廁空間占用。