圍填海工程對湄洲灣海灣生態系統穩定性的影響研究

戴桂香 蘇榮 藍虹 黃央央 曹宇峰

摘要:為有效防控圍填海活動對海洋生態環境的影響,文章依據相關技術導則,以生境、生物和生態系統壓力為指標,基于海洋生態環境調查結果,評估圍填海工程對湄洲灣海灣生態系統穩定性的累積影響,并提出建議。研究結果表明:隨著圍填海活動強度持續增強,2010-2013年湄洲灣的海洋生態環境明顯惡化,海灣生態系統穩定性指數總體呈下降趨勢,自2012年起達到嚴重受損的程度;應嚴控湄洲灣海域的大規模圍填海活動,重點關注漁業資源和底棲生物的生境恢復,同時優化技術導則中的初級生產力賦值。

關鍵詞:圍填海;海洋生態環境;海洋生態系統;漁業資源;底棲生物

中圖分類號: X826;Q146;P76文獻標志碼: A文章編號:1005-9857(2022)04-0034-05

The Impact of Reclamation on the Stability ofEcosystem in Meizhou Bay

DAI Guixiang,SU Rong,LAN Hong,HUANG Yangyang,CAO Yufeng

(Xiamen Marine Environmental Monitoring Central Station,SOA,Xiamen 361008,China)

Abstract: In order to effectively prevent and control the impact of reclamation activities on the marine ecological environment, according to the relevant technical guidelines, taking the pressure of habitat, organisms and ecosystem as the index, and based on the survey results of marine eco- logical environment, this paper evaluated the cumulative impact of reclamation projects on the stability of Meizhou Bay ecosystem, and put forward some suggestions. The results showed that with the increasing intensity of reclamation activities, the marine ecological environment of Meizhou Bay deteriorated significantly from 2010 to 2013, and the stability index of the bay eco- system showed a downward trend, reaching the degree of serious damage since 2012.We should strictly control the large-scale reclamation activities in Meizhou Bay,focus on the habitat restora- tion of fishery resources and benthos, and optimize the assignment of primary productivity in the technical guidelines.

Keywords:Reclamation,Marine ecological environment,Marine ecosystem,Fishery resources,Benthos

0引言

圍填海也被習慣稱為填海造陸,是采用人工干預的方式,以傾倒和回填土石料等手段在海上建設人工陸地的土木工程。作為最重要的海岸工程,圍填海工程多通過人為建設堤壩和填埋土石方等方法將原有的自然水體轉化為陸地,以擴大社會經濟發展空間。大型圍填海工程在帶來巨大經濟效益的同時,由于部分工程項目缺乏規劃,導致海洋生物減少甚至消失以及海洋環境污染加劇,對海洋生態環境造成難以挽回的嚴重影響。

近年來,圍填海工程引發的海洋生態環境問題逐漸引起各界關注,不少學者從不同方面分析和探討圍填海工程對近海生態環境產生的負效應[1-3]。諸多研究結果表明,生態環境的惡化并不是由于某項特定活動,而是相當長時期頻繁活動積蓄影響的累加。本研究依據《海岸帶生態系統現狀調查與評估技術導則第10部分:海灣》,分析圍填海工程對湄洲灣海灣生態系統穩定性的累積影響,為科學管理和控制圍填海活動提供科學依據。

1研究區域和評估方法

湄洲灣位于福建沿海地區中部,東臨臺灣海峽[4],灣口有湄洲島等海島構成天然避風屏障,屬于隱蔽性和穩定性較好的天然良港。近年來,隨著海峽西岸經濟區建設的全面實施,湄洲灣海域的圍填海活動非常活躍,海灣生態系統面臨的壓力越來越大。

根據《海岸帶生態系統現狀調查與評估技術導則第10部分:海灣》(T/CAOE20.10-2020),海灣生態系統評估包括生境、生物和生態系統壓力3類指標,權重分別為40、40和20。①海灣生境指標主要包括灘涂面積、納潮量、沉積物質量、富營養化程度和初級生產力;②海灣生物指標主要包括漁業資源密度、多樣性指數和物種數量;③海灣生態系統壓力指標主要包括圍填海面積、人工岸線長度、養殖面積和赤潮累計發生面積。

根據參照系基準值確定的原則,本研究以2009—2013年《福建省主要海灣環境質量監測—湄洲灣》的監測結果為主要數據來源;該監測過程站位穩定且資料齊全,共設置18個監測站位,包括生物生態站位和沉積物站位各11個。初始灘涂面積以相關文獻資料為準,本研究關注的圍填海活動范圍主要是沿岸灘涂,因此以參照年的灘涂面積[]減去當年的圍填海面積即當年的灘涂面積。納潮量參考有關圍填海工可設計的數模研究結果[以及部分項目的相關海域使用論證報告和生態評估報告的數值模擬結果。根據遙感影像確定圍填海的時間,根據海域權屬信息和圍填海歷史遺留問題圖斑確定圍填海的面積。人工岸線變化主要根據遙感影像關注圍填海工程建設后增加的人工岸線。

海灣生態系統綜合評估指數即穩定性指數(CEHindex)為海灣生境、海灣生物和海灣生態系統壓力的評估指數之和。當CEHindex>80時,表明海灣生態系統穩定;當60≤CEHmdex≤80時,表明海灣生態系統受損;當CEHindex<60時,表明海灣生態系統嚴重受損。

2 湄洲灣海灣生態系統穩定性評估2.1 海洋生態環境調查

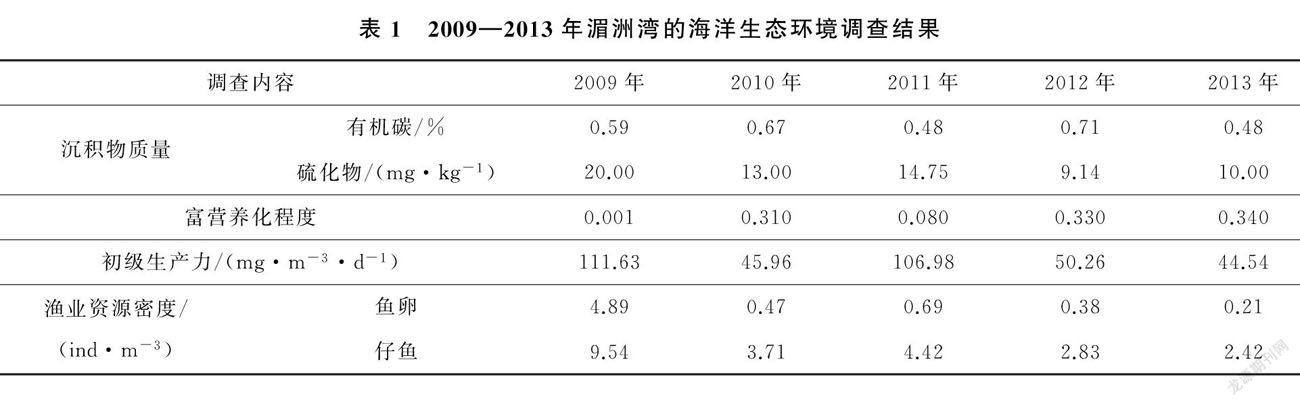

海洋生態環境調查的內容主要包括沉積物質量、富營養化程度、初級生產力、漁業資源密度、多樣性指數和物種數量。2009—2013年湄洲灣的海洋生態環境調查結果如表1所示。

由表1可以看出:湄洲灣海域的富營養化程度較低(各年份均小于1),即未出現富營養化的情況;初級生產力無明顯變化規律,且年際差異較大;底棲生物的多樣性指數和物種數量總體呈下降趨勢;與2009年相比,2013年浮游動物(Ⅱ型)的多樣性指數和物種數量均提升,但魚卵和仔魚密度均明顯下降。

2.2圍填海狀況

結合歷史衛星圖片、海域權屬信息和圍填海歷史遺留問題圖斑可知,2009—2013年湄洲灣海域的圍填海活動頻繁,累計圍填海面積約為2688 hm2(表2)。

2.3養殖面積和赤潮累計發生面積

根據2009—2013年湄洲灣漁業用海權屬信息,統計湄洲灣海域的養殖面積(表3)。

由表3可以看出:圍海養殖面積逐年減少,減少的面積均被圍填成陸;自2012年起開放式養殖面積明顯增加,進一步加大湄洲灣的海灣生態系統壓力。

根據歷年《莆田市海洋環境狀況公報》,2009—2013年湄洲灣海域僅記錄1起赤潮暴發事件,即2012年5月25-27日以及5月30日至6月3日湄洲島洋嶼海域以及秀嶼東岱、坑口和石城等海域發生米氏凱倫藻(Kareniamikimotoi)赤潮,赤潮藻具有毒性,最高密度達8.27×106個/L, 累計影響面積約為34km2。

2.4海灣生態系統穩定性評估

2.4.1海灣生境

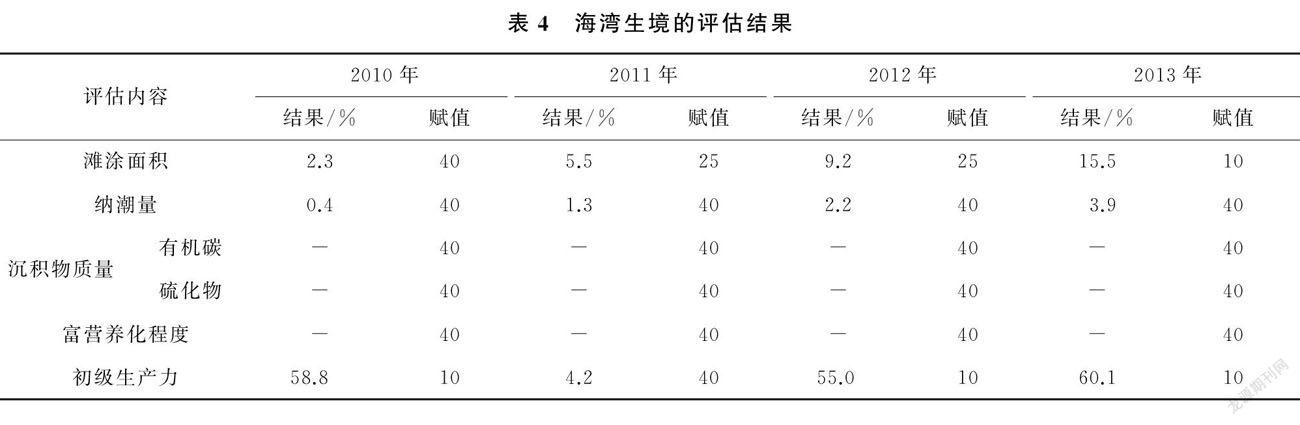

海灣生境的評估內容包括灘涂面積、納潮量、沉積物質量、富營養化程度和初級生產力,評估結果如表4所示。

與參照年即2009年相比,2010—2013年灘涂面積的賦值逐年下降,2013年灘涂面積減少15.5%;納潮量減少量未達到5.0%的臨界值,但若繼續進行大規模圍填海活動,勢必導致納潮量進一步減少;富營養化程度和沉積物質量的賦值保持穩定;初級生產力的參照年為最高值且年際變化較大,因此賦值波動較大。綜合上述指標,2010—2013年湄洲灣的海灣生境評估指數分別為34.0、37.0、31.0和28.0, 除2011年外呈逐年下降趨勢。

2.4.2海灣生物

海灣生物的評估內容包括漁業資源密度、多樣性指數和物種數量。由于無法獲得游泳動物的歷史監測資料,僅評估魚卵和仔魚密度;物種數量取浮游生物和底棲生物各站位的平均值之和,其中浮游動物取Ⅰ型和Ⅱ型監測結果的平均值。海灣生物的評估結果如表5所示。

綜合上述指標,2010—2013年湄洲灣的海灣生物評估指數分別為22.5、15.0、15.8和17.5。

2.4.3海灣生態系統壓力

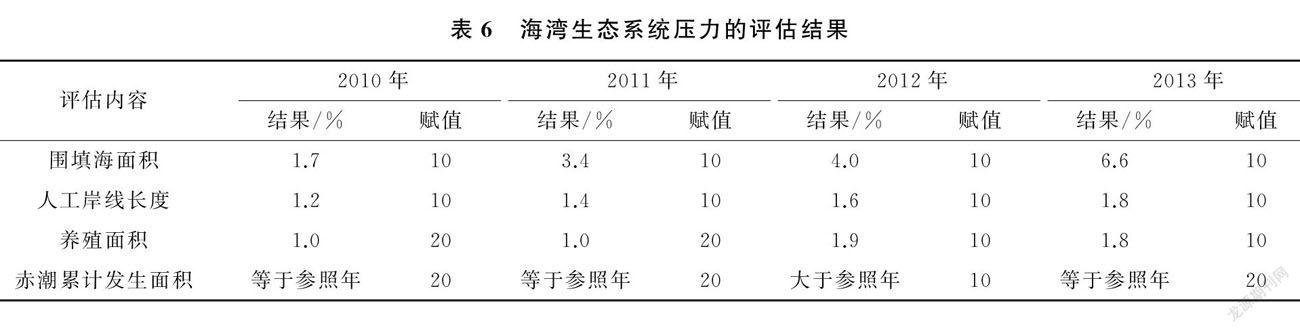

海灣生態系統壓力的評估內容包括圍填海面積、人工岸線長度、養殖面積和赤潮累計發生面積,評估結果如表6所示。

綜合上述指標,2010—2013年湄洲灣的海灣生態系統壓力評估指數分別為15.0、15.0、10.0和13.0。

2.4.4綜合評估

2010—2013年湄洲灣的海灣生態系統穩定性指數分別為71.5、67.0、56.8和58.5, 表明海灣生態系統分別為受損、受損、嚴重受損和嚴重受損。

3討論

歷史監測資料表明,2009—2013年湄洲灣海域的圍填海活動強度持續增強,海洋生態環境調查結果表明在此期間底棲生物的物種數量和漁業資源密度呈明顯下降趨勢,而浮游生物的變化較小,可見圍填海活動對魚卵、仔魚和底棲生物的影響不可逆且有累積效應。2010—2013年湄洲灣的海灣生態系統穩定性指數總體呈下降趨勢,自2012年起甚至達到嚴重受損的程度,因此海洋行政主管部門采取嚴控圍填海的措施是十分必要且緊迫的。

截至2013年,湄洲灣海域圍填海工程導致的納潮量減少量為3.9%,若達到5.0%的臨界值,海灣生境的賦值會進一步下降,因此不建議在湄洲灣海域繼續開展大規模圍填海活動。在有關湄洲灣海域的生態修復項目中,應重點關注漁業資源和底棲生物的生境恢復,促進受圍填海工程影響的灘涂濕地恢復生態系統功能。

4結語

本研究根據《海岸帶生態系統現狀調查與評估技術導則第10部分:海灣》評估2010—2013年湄洲灣海域圍填海活動期間的海灣生態系統穩定性,評估結果分別為受損、受損、嚴重受損和嚴重受損。由評估結果可以看出,在大規模圍填海活動的背景下,海灣生態環境明顯惡化。因此,建議謹慎考慮大區塊和成片式的圍填海工程,在施工中落實更嚴格的生態用海措施,并且更加關注漁業資源和底棲生物的生境恢復。此外,《海岸帶生態系統現狀調查與評估技術導則第10部分:海灣》中的初級生產力指標在賦值設置上不盡合理,建議優化。

參考文獻

[1]張明慧,陳昌平,索安寧,等.圍填海的海洋環境影響國內外研究進展[J].生態環境學報,2012(8):1509-1513.

[2]曾繼平.圍填海對海洋生態環境的影響研究[D].青島:中國海洋大學,2012.

[3]林磊,劉東艷,劉哲,等.圍填海對海洋水動力與生態環境的影響[J].海洋學報,2016(8):1-11.

[4]劉瀚林.圍填海工程對海洋環境影響的 Meta分析[D].大連:大連理工大學,2014.

[5]劉修德.福建省海灣數模與環境研究:湄洲灣[M].北京:海洋出版社,2009.