環境規制能否促進海洋科技創新

汪永生

摘要:為促進我國海洋環境保護和海洋科技創新的協調發展,本研究利用我國沿海地區的面板數據,檢驗環境規制與海洋科技創新的關系是否支持“波特假說”,進而采用門檻效應模型驗證不同類型的環境規制對不同海洋科技創新變量的非線性影響,并提出發展建議。研究結果表明:“波特假說”在海洋領域更多適用于控制型環境規制與科技創新,其所強調的嚴苛環境保護政策對海洋科技創新的影響路徑是增加海洋環境污染治理項目,進而強化海洋科技課題應用成果;未來應加強和規范海域使用金的征收和使用管理,不斷優化海洋產業結構,以及科學選擇環境規制工具和合理確定環境規制強度。

關鍵詞:環境規制;海洋科技創新;波特假說;門檻效應;污染治理

中圖分類號: F06;X196;P74文獻標志碼: A文章編號:1005-9857(2022)04-0062-06

Can Environmental Regulation Improve Marine Scienceand Technology Innovation:

A threshold test based on coastal provincial panel data

WANG Yongshengl.2

(1.School of Humanities and Social Sciences, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003,China; 2.Institute of Marine Public Policy,Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003,China)

Abstract: To promote the coordination between marine environmental protection and marine sci- ence and technology (S &. T) innovations, this paper tested whether the relations of marine envi- ronmental regulation and marine S & T innovation supports the Porter Hypothesis based on the panel data of 11 coastal areas. Moreover, the threshold effect model was used to verify the nonlin- ear effects of different types of environmental regulations on different S &. T innovation variables, by which many policy implications were put forward. The results showed that Porter Hypothesis was more suitable for controlling environmental regulations on marine S & T innova- tion, which relied on increasing marine pollution control projects, and further intensified the ap- plication results in marine S & T projects. It was necessary to improve the management of marineuse fees, optimize marine industrial structure, and select environmental regulation tools and de- termine their use intensity scientifically.

Keywords:Environmental regulation,Marine science and technology innovation,Porter Hypothesis, Threshold effect,Pollution control

0引言

傳統的經濟學觀點認為環境保護會抑制經濟發展,即加強環境保護必然會提高經濟運行成本,從而阻礙產出增長。因此,環境保護和經濟發展2種目標的抵消關系構成兩難選擇,即為達成某個目標將不可避免地損害另一個目標的實現。自20世紀90年代以來,一些新的觀點開始挑戰傳統經濟學關于環境保護問題的理論框架,其中最具代表性的是“波特假說”[1]。該假說認為恰當設計的環境保護政策或環境規制在緩解環境污染的同時,還可以激發科技創新的積極性,通常稱此為“弱波特假說”;后又進一步發展出“強波特假說”,即科技創新在抵消環境合規成本的同時,能夠進一步提高企業的利潤和競爭力[2]。總之,在“波特假說”看來,環境規制與科技創新存在“雙贏”關系。自“波特假說”提出后,國內外學者結合實際開展大量的驗證工作,主要形成成立、不成立和不確定3種觀點,相關文獻對此已有較為充分的評述[3-5]。目前多數學者基本認同“弱波特假說”成立的前提假設,即加強環境規制能夠引致科技創新。

我國沿海地區海洋經濟活動密集,快速擴張的海洋生產部門以及較為寬松的環境規制政策導致近岸海域的海洋環境惡化。為緩解環境公共物品的負外部性,旨在改善海洋環境條件的控制和激勵措施逐漸受到重視。錢薇雯等[6]對比命令控制型和經濟激勵型環境規制工具對海洋科技創新的影響差異,發現這2種影響路徑在不同地區表現為正向顯著或不顯著。趙玉杰[7]以我國沿海地區為研究對象,發現預防型環境規制對海洋科技創新具有短期負向擠出效應和中長期正向引致效應;控制型環境規制對海洋科技創新具有顯著的短期負向擠出效應,而中長期效應則因海洋科技創新類型不同而存在差異。杜軍等[8]利用 DEA和 PVAR模型進行研究,發現環境規制促進海洋經濟綠色全要素生產率,即支持“強波特假說”;海洋經濟綠色全要素生產率與海洋科技創新存在雙向互動關系,又支持“弱波特假說”。

可見,對于環境規制與科技創新的關系,選擇不同的研究方法和時空尺度會得出不一致的結論。即使大部分結論支持“弱波特假說”,但仍存在一些懸而未決的疑問。①環境規制強度與科技創新水平之間是否為線性關系,如果二者為非線性關系,那么線性估計結果將有偏差;②環境規制引致的科技創新可能存在一個或多個門檻值,如低于或高于這些門檻值,環境規制對科技創新的作用效果將出現顯著差異。基于此,本研究利用面板數據模型檢驗“波特假說”在我國海洋領域是否成立,進而構建門檻效應模型檢驗不同類型環境規制對海洋科技創新的非線性影響,為制定合理和靈活的海洋環境保護政策提供參考依據。

1研究模型

1.1面板數據模型

“波特假說”的檢驗涉及2類重要變量,即解釋變量(環境規制)和被解釋變量(海洋科技創新)。考慮到環境規制對海洋科技創新的影響存在滯后性,解釋變量中同時考慮環境規制的滯后變量,由此構建模型為:

TIit =β1ERit +β2ERit-1+β3ERit-2+γnXit(n)+αi+μt +εit

式中: TIit表示沿海地區i在 t 時期的海洋科技創新;ERit、ERit-1和 ERit-2分別表示沿海地區i在 t時期的環境規制及其一階和二階滯后項;Xitn 表示沿海地區i在 t時期的一系列控制變量;αi和μt分別表示地區固定效應和時間固定效應;εit表示隨機擾動項;β1~β3分別表示各項的影響系數;γn 表示一系列控制變量的影響系數。

(1)被解釋變量:海洋科技創新(TI)。以往研究傾向于以專利申請或授權數量衡量科技創新產出,指標較為單一。本研究除關注海洋專利授權數量(PAT)外,還納入海洋知識成果數量(KON)和海洋科技課題應用成果占比(APP)。因此,海洋科技創新作為被解釋變量共有3個代理變量。

(2)解釋變量:環境規制。以往研究設置的環境規制代理變量主要包括控制型、激勵型和預防型3種。其中,控制型選取單位產值工業污染治理投資額,激勵型選取單位面積海域使用金征收額,預防型選取工業污染排污費用。考慮到數據可獲得性,本研究以包括廢水和固體廢物在內的海洋環境污染治理項目數量作為控制型環境規制變量(KZ),以單位面積海域使用金征收額(海域使用金征收額/確權海域面積)作為激勵型環境規制變量(JL)。

(3)控制變量:以海洋經濟指標為主,包括人均海洋生產總值(GOPpc)、海洋產業結構高級化指數(IND)、海洋基礎設施綜合指數(INF)以及以港口貨物吞吐量表示的經濟開放程度(OPE)。

1.2門檻效應模型

以往研究較多通過門檻效應模型檢驗海洋科技對海洋經濟影響的門檻效應差異[9-10],而較少檢驗環境規制對海洋科技創新的非線性影響。實際上,環境規制對科技創新的影響也可能存在若干門檻值。具體而言,門檻值是指在環境規制的科技創新效應中存在的1個或數個關鍵點,當環境規制處于關鍵點兩側時,其對科技創新的影響程度將出現顯著差異。本研究采用 Hansen[11]提出的門檻效應模型,檢驗環境規制對海洋科技創新是否具有門檻效應及其影響程度,其中環境規制既為解釋變量又為門檻變量。構建模型為:

TIit =ERitI+αi+μt +εit,ERitI+αi+μt +εit,ERit ≤τ ERit >τ

式中:τ表示特定的門檻值;β1和β2分別表示門檻變量在門檻值兩側時環境規制對海洋科技創新的影響系數;I表示示性函數。

在本模型中,門檻值越接近門檻水平,則回歸結果中的殘差平方和越小。因此,可將門檻值的殘差平方和最小化來獲得門檻值估計值τ。在獲得參數估計值后還須進行2個方面的檢驗。

1.2.1檢驗模型中的β1和β2是否具有顯著差異

原假設 H0為β1=β2,接受原假設表示模型沒有表現出明顯的門檻效應;相應的備擇假設 H1為β1≠β2,表示模型存在明顯的門檻效應。檢驗的 F統計量為:

式中: S0表示原假設下門檻值的殘差平方和;S(τ)表示存在單一門檻時的 OLS殘差平方和;σ2表示估計門檻值時得到的殘差平方和與自由度的比值。

由于在原假設 H0下無法識別門檻值,F 統計量的分布是非標準的。采用 bootstrap 自舉法獲得其漸近分布,進而構造其 p值。如果拒絕原假設,則認為模型存在門檻效應。

1.2.2檢驗門檻值估計值是否等于其真實值

接受原假設 H0表示門檻值估計值等于其真實值(τ=τ0)。通常采用極大似然估計法進行檢驗,檢驗的 LR統計量為:

式中: S(τ)表示估計門檻值時得到的殘差平方和。

上述為單門檻效應模型的一般過程,而許多情況下模型可能出現多個門檻值,因此須構建雙重或多重門檻效應模型。常見的雙重門檻效應模型為:

假設單門檻效應模型的門檻值估計值τ1為已知,搜索τ2,得到殘差平方和最小時對應的τ2。相關研究表明τ2是漸近有效的,而τ1卻并非如此,因而可以固定τ2而重新搜索τ1,從而得到優化后的一致估計值。同理,多重門檻效應模型可在此基礎上擴展,本研究不再贅述。

2實證分析

本研究采用2006—2017年我國沿海11省(自治區、直轄市)的面板數據,數據來源為歷年《中國海洋統計年鑒》《中國港口統計年鑒》和《中國統計年鑒》。

2.1基準模型

采用 EViews 10軟件對面板數據進行單位根檢驗,所有變量經過一階或二階差分后均為平穩序列。由于F 檢驗拒絕采用混合模型的原假設以及Hausman檢驗拒絕個體隨機效應,最終采用個體固定效應模型。估計結果如表1所示。

以 PAT、KON 和 APP為被解釋變量的模型擬合優度(R2)依次為0.769、0.946和0.893,均具有較高的解釋力。

在 PAT 的影響因素中,KZ當期的影響顯著為正,但滯后一期和滯后二期的影響就不再顯著,表明海洋環境污染治理項目建設能夠促進當期的海洋專利創新,而當項目建成運行后便不再具有明顯的促進效應。JL當期的影響顯著為負且通過1%的顯著性檢驗,滯后一期的影響不顯著,而滯后二期的影響又顯著為負,表明通過市場化手段征收海域使用金無法為海洋專利創新提供充分激勵,在單位面積海域使用金征收額不斷提高的情況下,將更多資金投入環境保護會擠占科技創新的資金份額。在控制變量中,INF 的影響顯著為正,而 OPE的影響顯著為負。

在 KON 的影響因素中,KZ當期和滯后一期的影響不顯著,而滯后二期的影響顯著為正且通過1%的顯著性檢驗,表明隨著海洋環境污染治理項目的立項和實施,相關海洋知識成果會以論文和專著等形式產生,但其從完成到發表需要一定的時間且滯后期約為2年。JL當期、滯后一期和滯后二期的影響均不顯著,原因可能是海洋開發利用活動通常來自生產性海洋企業,其更多關注專利成果而非知識成果。在控制變量中,IND 的影響顯著為正且通過1%的顯著性檢驗,表明隨著海洋產業結構的高級化,將積累更多的海洋知識成果。

在 APP的影響因素中,KZ 同樣表現出動態非線性特征,即當期、滯后一期到滯后二期的影響逐漸從正向轉為負向,顯著性也逐漸降低,表明由海洋環境污染治理項目建設引致的海洋科技課題應用成果占比變化主要是即時發生的,即當年建設的海洋環境污染治理項目會顯著提高海洋科技課題應用成果占比,當項目建設完成并進入運營維護階段時,其對應用成果的影響變得微弱。JL 當期、滯后一期和滯后二期的影響均不顯著,表明征收海域使用金不會明顯促進企業對海洋科技課題應用成果的重視。在控制變量中,INF 的影響顯著為正,而OPE的影響顯著為負。對比而言,解釋變量和控制變量對PAT和APP的影響較為相近,這是由于二者密切相關;在海洋科技創新活動中,當應用型課題立項占比提高并有效執行時,將直接帶動相關專利申請和授權數量增加;在此過程中,控制型環境規制主要發揮促進作用,而激勵型環境規制可能引發擠出效應。

2.2門檻效應模型

在進行門檻回歸前應先確定門檻的個數。按照上述檢驗方法,利用 Stata16軟件將變量納入門檻效應模型,依次按照沒有門檻值、有1個門檻值和有2個門檻值的3種情形進行檢驗。采用 Hansen 建議的 bootstrap 自舉法模擬300次后的 F 統計量、p值和不同顯著性水平的臨界值(表2)。

由表2可以看出:在 PAT變量中,JL和 KZ均未通過顯著性檢驗,因而不存在任何形式的門檻效應;在 KON變量中,KZ在10%的顯著性水平下通過單一門檻檢驗,而 JL未通過任何檢驗;在 APP變量中,JL和 KZ在1%的顯著性水平下通過單一門檻檢驗,且 KZ在1%的顯著性水平下通過雙重門檻檢驗。由此可以認為,海洋科技創新的代理變量為 PAT時不存在門檻效應,為 KON 時可能存在單一門檻效應,為 APP時存在單一或雙重門檻效應。

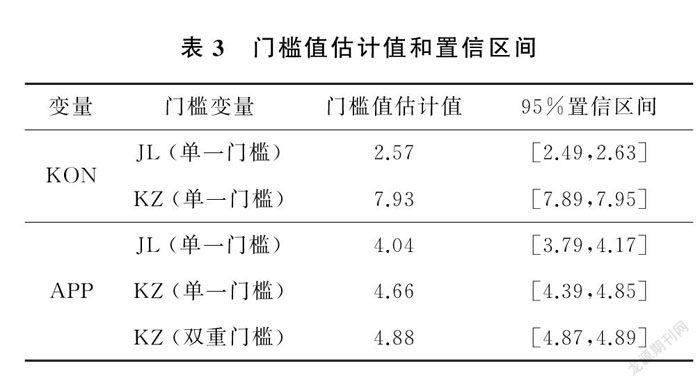

確定門檻的個數后,計算具體的門檻值估計值。在存在門檻效應的情形下,各門檻變量的似然比(LR)門檻值估計值和置信區間(臨界值≈7.3523)如表3所示。由表3可以看出:在 KON 變量中,JL和 KZ的門檻值估計值分別是2.57和7.93;在 APP變量中,JL的門檻值估計值是4.04, KZ的單一和雙重門檻值估計值分別是4.66和4.88。

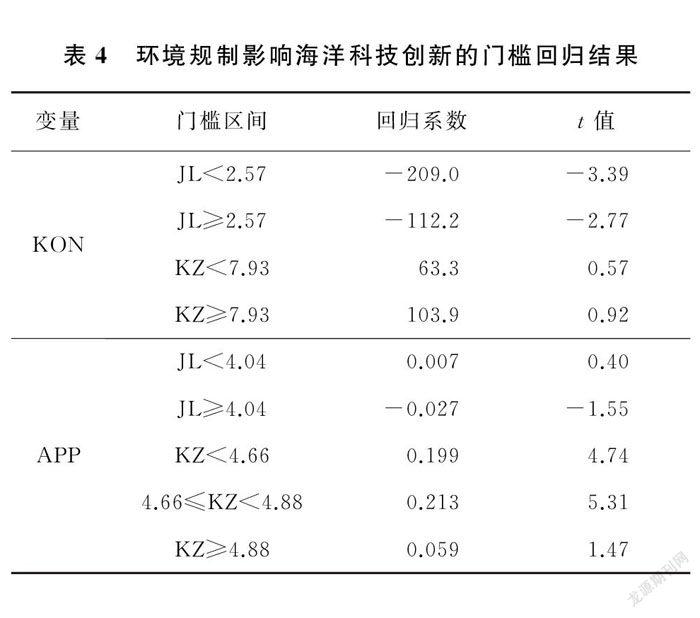

環境規制與海洋科技創新之間存在門檻效應的區間值以及區間內的回歸系數如表4所示。

(1)JL 對 KON 的影響。當門檻值小于2.57時,征收海域使用金對海洋知識成果產出具有顯著的負向影響,表明企業缺少足夠激勵推進海洋科技創新活動;當門檻值不小于該數值時,繼續提高海域使用金征收額仍會顯著減少海洋知識成果數量,但減幅變慢。因此,激勵型環境規制始終抑制海洋知識創新,不支持“波特假說”的設定。

(2) KZ對 KON 的影響。無論門檻值小于或大于(等于)7.93, 增加海洋環境污染治理項目數量都有助于海洋知識創新,且越過7.93的門檻后該影響進一步增大但并不顯著。

(3)JL 對 APP 的影響。當門檻值小于4.04時,征收海域使用金對海洋科技課題應用成果占比有正向影響但不顯著,而越過4.04的門檻后該影響轉為負向但仍不顯著。

(4) KZ對 APP 的影響。當門檻值小于4.66時,海洋環境污染治理項目數量增加將顯著提高海洋科技課題應用成果占比;當門檻值處于4.66~4.88時,該影響進一步增大;當門檻值大于4.88時,該影響減小且不再顯著。這種變化趨勢表明海洋環境污染治理項目數量和海洋科技課題應用成果占比的關系曲線呈凸型,即一旦越過特定的門檻將出現邊際遞減效應。

3結語

本研究利用我國沿海地區的面板數據,檢驗環境規制與海洋科技創新的關系是否支持“波特假說”,進而采用門檻效應模型驗證不同類型的環境規制對不同海洋科技創新變量的非線性影響。實證結果顯示:激勵型環境規制對海洋專利創新存在顯著的負向影響,而控制型環境規制對各類海洋科技創新變量均存在當期或滯后期的正向影響,表明“波特假說”在海洋領域更多適用于控制型環境規制與科技創新;進一步地,控制型環境規制對海洋知識創新的門檻效應并不顯著,而對海洋科技課題應用成果存在顯著的雙重門檻效應。因此,“波特假說”所強調的嚴苛環境保護政策對海洋科技創新的影響路徑是增加海洋環境污染治理項目,進而強化海洋科技課題應用成果,而后者不僅有利于促進海洋科技事業發展,而且有利于強化環境保護力度。

基于研究結果,本研究提出3項建議。①加強和規范海域使用金的征收和使用管理,提高資金使用效益,既要保障海洋環境質量,也要注重對海洋科技創新的支持。②不斷優化海洋產業結構,尤其重視海洋高技術產業和海洋新興產業發展,通過產業轉型升級積累更多的海洋知識和技術。③科學選擇環境規制工具,合理確定環境規制強度。例如:在選擇控制型環境規制工具時要權衡海洋環境污染治理項目建設的成本和收益,確保建設規模達到特定閾值或處于特定區間,使海洋科技創新效益最優化。

參考文獻

[1] PORTER M E. America'sgren strategy[J]. ScientificAmerican,1991(4):168.

[2] PORTERM E,VANDERLINDEC. Towardanew conceptionoftheenvironment-competitiveness relationship[J]. JournalofEconomicPerspectives,1995,9(4):97-118.

[3]沈能,劉鳳朝.高強度的環境規制真能促進技術創新嗎?基于“波特假說”的再檢驗[J].中國軟科學,2012(4):49-59.

[4]游達明,蔣瑞琛.我國環境規制工具對技術創新的作用:基于2005-2015年面板數據的實證研究[J].科技管理研究,2018,38(15):39-45.

[5]于鵬,李鑫,張劍,等.環境規制對技術創新的影響及其區域異質性研究:基于中國省級面板數據的實證分析[J].管理評論,2020,32(5):87-95.

[6]錢薇雯,陳璇.中國海洋環境規制對海洋技術創新的影響研究:基于環渤海和長三角地區的比較[J].海洋開發與管理,2019,36(7):70-76.

[7]趙玉杰.環境規制對海洋科技創新引致效應研究[J].生態經濟,2019,35(10):143-153.

[8]杜軍,寇佳麗,趙培陽.海洋環境規制、海洋科技創新與海洋經濟綠色全要素生產率:基于 DEA-Malmquist指數與 PVAR模型分析[J].生態經濟,2020,36(1):144-153,197.

[9]吳梵,高強,劉韜.海洋科技創新對海洋經濟增長的門限效應研究[J].科技管理研究,2019,39(20):113-120.

[10]秦琳貴,沈體雁.科技創新促進中國海洋經濟高質量發展了嗎:基于科技創新對海洋經濟綠色全要素生產率影響的實證檢驗[J].科技進步與對策,2020,37(9):105-112.

[11] HANSEN BE. Threshold efectsin non-dynamicpanels: esti-mation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.