潛伏期行椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛對產婦的臨床研究

魏 琳

(成都西區安琪兒婦產醫院麻醉科,四川 成都 610036)

產痛是產婦在分娩時伴隨的生理劇痛,疼痛程度較為強烈,對產婦的身心損耗程度極大,情況嚴重者甚至會造成難產。隨著臨床醫學的發展與進步,無痛分娩技術逐漸成熟,可幫助產婦減輕對分娩的恐懼感,提高分娩成功率,預防不良妊娠結局。椎管內阻滯麻醉是當下臨床上常用的分娩鎮痛方式之一,具有安全、有效及可靠等特點,但臨床醫師普遍于第一產程的活躍期(宮口擴張在3 cm及以上時)才實施麻醉支持,導致產婦在此之前便已經受長期疼痛折磨,使產婦產生焦慮、恐懼等不良情緒,極不利于分娩。第一產程的潛伏期是指產婦宮口擴張在1~2 cm時,在此階段給予產婦椎管內阻滯麻醉,可減少產婦體內兒茶酚的分泌,促進子宮處于松弛階段,可合理縮短產程時間,減輕產程疼痛,有效提高分娩成功率[1]。基于此,本研究旨在探究潛伏期行椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛對產婦分娩方式、臨床指標、不良情緒、血流動力學、應激反應及新生兒預后的影響,現將研究結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取成都西區安琪兒婦產醫院2019年10月至2020年12月收治的68例產婦,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各34例。對照組產婦年齡23~37歲,平均(27.30±3.40)歲;孕周39~40周,平均(39.50±0.30)周;初產婦22例,經產婦12例。觀察組產婦年齡22~38歲,平均(27.50±3.80)歲;孕周39~40周,平均(39.40±0.10)周;初產婦24例,經產婦10例。兩組產婦一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《婦產科學》[2]中關于妊娠的診斷標準者;會陰發育良好,可自行選擇分娩方式者;自然受孕者;單胎妊娠者。排除標準:合并有妊娠期并發癥者;多次分娩,伴有產后出血經歷者;有剖宮產經歷者;重大血液疾病者。本研究經院內醫學倫理委員會批準,且產婦及家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 麻醉方法 兩組產婦均給予常規營養支持,并監測血壓、心率等生命體征,準備完畢后,給予產婦椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛。對照組產婦于活躍期進行鎮痛:即在宮口開大3 cm及以上時給予麻醉支持。觀察組產婦于潛伏期進行鎮痛:即在宮口擴張至1~2 cm時,給予麻醉支持。所有產婦均給予左側臥體位開放靜脈通道,在分娩中密切關注產婦生命體征變化,麻醉前靜脈滴注500 mL乳酸鈉格林注射液(四川科倫藥業股份有限公司,國藥準字H20055488,規格:500 mL/袋),并注入1%的鹽酸利多卡因注射液(山西晉新雙鶴藥業有限責任公司,國藥準字H11022295,規格:5 mL∶0.1 g)5 mL,觀察5 min后,若無異常,于腰椎L2~3間隙實施麻醉穿刺,向蛛網膜下腔注入0.1%~0.125%的注射用鹽酸羅哌卡因(廣東華潤順峰藥業有限公司,國藥準字H20050325,規格:75 mg/支)15 mL+注射用鹽酸瑞芬太尼(江蘇恩華藥業股份有限公司,國藥準字H20143314,規格:1 mg/支)10 mL。根據產婦自身情況應用不同劑量,背景劑量為6~8 mL/h,將阻滯麻醉平面控制在T10以下,10 min后連接自控鎮痛泵,鎮痛泵內藥物為0.1%的羅哌卡因和0.5 μg/mL瑞芬太尼混合液,以10 mL/h的速度持續不間斷注入,直至分娩結束。

1.3 觀察指標 ①分娩方式。觀察并記錄兩組產婦順產、陰道助產、剖宮產情況。②產婦臨床指標與新生兒阿氏評分(Apgar評分)。比較兩組產婦第一、二產程時間,產后2 h出血量;采用視覺模擬疼痛量表(VAS)評分[3]評估兩組產婦鎮痛后5 min疼痛情況,總分10分,分數越高,產婦疼痛感越強烈;采用Apgar評分[4]評價新生兒出生后5 min情況,滿分10分,其中分數低于4分為嚴重窒息,4~6分為中、輕度窒息,7分及以上無窒息。③焦慮情緒評分。采用焦慮自評量表(SAS)[5]、漢密爾頓焦慮量表(HAMA)評分[6]評估兩組產婦鎮痛前、鎮痛后30 min的焦慮情緒,其中SAS評分包括20項,每項評分為1~4分,分數越高產婦焦慮情緒越嚴重;HAMA評分包括14項,每項評分為0~4分,總分<7分為無焦慮癥狀;7~20分為輕度焦慮;21~28分為中度焦慮; ≥ 29分為重度焦慮。④血流動力學指標。采用血壓分析儀檢測兩組產婦鎮痛前與鎮痛后30 min收縮壓、舒張壓及心率變化。⑤應激指標。采集兩組產婦鎮痛前與鎮痛后30 min空腹外周靜脈血5 mL,抗凝處理,以3 000 r/min的轉速離心10 min,取血漿,采用全自動血氣分析儀檢測血漿皮質醇(Cor)、腎上腺素(ADR)水平;另采集產婦靜脈血3 mL,以3 500 r/min的轉速離心10 min,取血清,采用酶聯免疫吸附實驗法檢測血清超敏-C反應蛋白(hs-CRP)水平。⑥產婦并發癥。分娩后48 h產婦并發癥,包括抑郁、出血、休克。⑦新生兒并發癥。分娩后48 h統計兩組新生兒發熱、黃疸、窒息等發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS 21.0統計軟件分析數據,計量資料與計數資料分別以(±s)、[例(%)]表示,兩組間比較分別采用t、χ2檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 分娩方式 觀察組產婦順產占比顯著高于對照組,剖宮產占比顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);而兩組產婦陰道助產占比經比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組產婦分娩方式比較[例(%)]

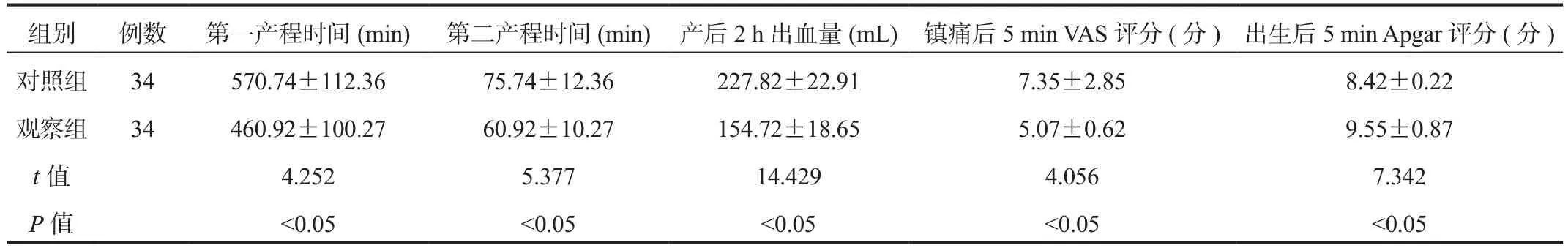

2.2 產婦臨床指標與新生兒Apgar評分 觀察組產婦第一、二產程時間均顯著短于對照組,產后2 h出血量顯著少于對照組,鎮痛后5 min VAS評分顯著低于對照組,出生后5 min Apgar評分均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組產婦臨床指標與新生兒Apgar評分比較(±s)

表2 兩組產婦臨床指標與新生兒Apgar評分比較(±s)

注:VAS:視覺模擬疼痛量表;Apgar評分:阿氏評分。

組別 例數 第一產程時間(min) 第二產程時間(min) 產后2 h出血量(mL) 鎮痛后5 min VAS評分(分)出生后5 min Apgar評分(分)對照組 34 570.74±112.36 75.74±12.36 227.82±22.91 7.35±2.85 8.42±0.22觀察組 34 460.92±100.27 60.92±10.27 154.72±18.65 5.07±0.62 9.55±0.87 t值 4.252 5.377 14.429 4.056 7.342 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

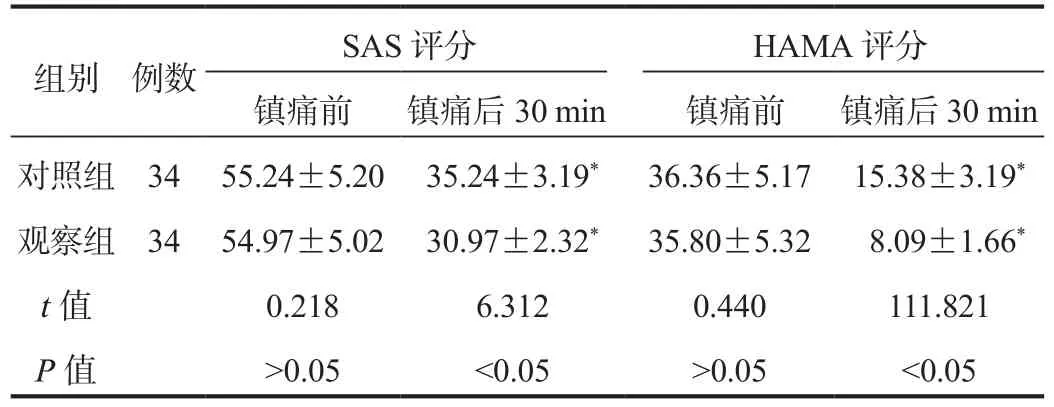

2.3 焦慮情緒評分 與鎮痛前比,鎮痛后30 min兩組產婦SAS、HAMA評分均顯著降低,且觀察組均顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組產婦焦慮情緒狀態評分比較(±s,分)

表3 兩組產婦焦慮情緒狀態評分比較(±s,分)

注:與鎮痛前比,*P<0.05。SAS:焦慮自評量表;HAMA:漢密爾頓焦慮量表。

組別 例數 SAS評分 HAMA評分鎮痛前 鎮痛后30 min 鎮痛前 鎮痛后30 min對照組 34 55.24±5.20 35.24±3.19* 36.36±5.17 15.38±3.19*觀察組 34 54.97±5.02 30.97±2.32* 35.80±5.32 8.09±1.66*t值 0.218 6.312 0.440 111.821 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

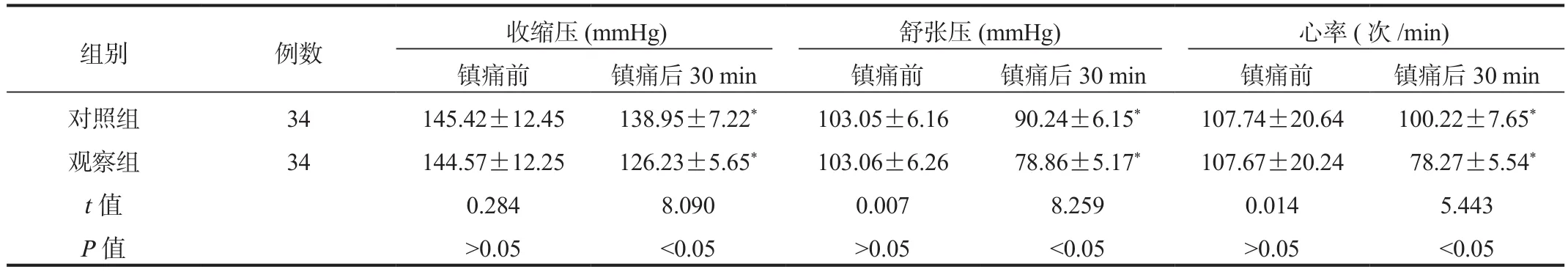

2.4 血流動力學指標 與鎮痛前比,鎮痛后30 min兩組產婦收縮壓、舒張壓、心率均顯著降低,且觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

表4 兩組患者血流動力學指標比較(±s)

表4 兩組患者血流動力學指標比較(±s)

注:與鎮痛前比,*P<0.05。1 mmHg=0.133 kPa。

組別 例數 收縮壓(mmHg) 舒張壓(mmHg) 心率(次/min)鎮痛前 鎮痛后30 min 鎮痛前 鎮痛后30 min 鎮痛前 鎮痛后30 min對照組 34 145.42±12.45 138.95±7.22* 103.05±6.16 90.24±6.15* 107.74±20.64 100.22±7.65*觀察組 34 144.57±12.25 126.23±5.65* 103.06±6.26 78.86±5.17* 107.67±20.24 78.27±5.54*t值 0.284 8.090 0.007 8.259 0.014 5.443 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

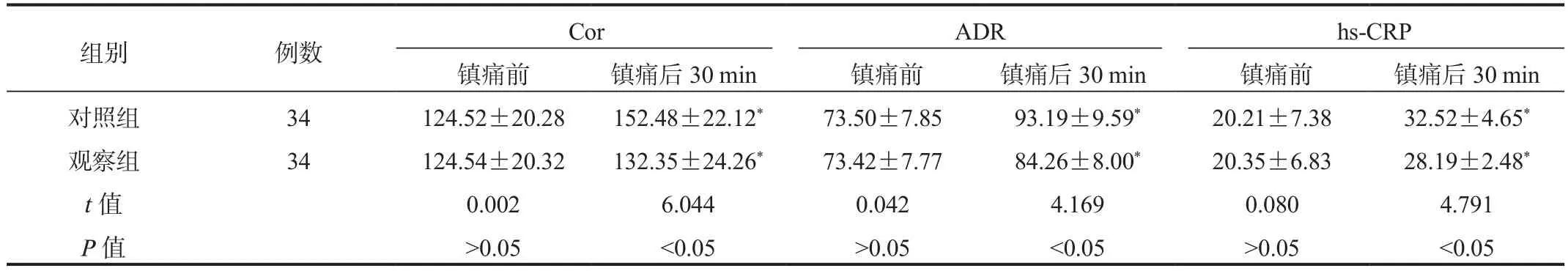

2.5 應激指標 與鎮痛前比,鎮痛后30 min兩組產婦血漿Cor、ADR,血清hs-CRP水平均顯著升高,但觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表5。

表5 兩組產婦應激指標比較(±s, ng/mL)

表5 兩組產婦應激指標比較(±s, ng/mL)

注:與鎮痛前比,*P<0.05。Cor:皮質醇;ADR:腎上腺素;hs-CRP:超敏-C反應蛋白。

組別 例數 Cor ADR hs-CRP鎮痛前 鎮痛后30 min 鎮痛前 鎮痛后30 min 鎮痛前 鎮痛后30 min對照組 34 124.52±20.28 152.48±22.12* 73.50±7.85 93.19±9.59* 20.21±7.38 32.52±4.65*觀察組 34 124.54±20.32 132.35±24.26* 73.42±7.77 84.26±8.00* 20.35±6.83 28.19±2.48*t值 0.002 6.044 0.042 4.169 0.080 4.791 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.6 產婦與新生兒并發癥 分娩后48 h,對照組產婦產后抑郁3例、產后出血3例、休克2例,并發癥總發生率為23.53%(8/34);觀察組產婦出血1例,并發癥總發生率2.94%(1/34),觀察組顯著低于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.610,P<0.05)。分娩后48 h,對照組新生兒出現3例發熱、2例病理性黃疸、2例新生兒窒息,并發癥總發生率為20.59%(7/34);觀察組新生兒無并發癥發生(0/34),觀察組顯著低于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.733,P<0.05)。

3 討論

分娩屬于長時間的生理應激過程,而長時間的疼痛會加重產婦的身心負擔,容易誘發焦慮、恐慌等負面情緒,而機體神經系統和內分泌系統受情緒、環境及心理等刺激因素的影響而出現異常,誘發產婦交感神經系統興奮,使子宮收縮發生不協調,減慢宮口擴張速度,導致胎兒無法順利娩出,最終造成難產,危及母嬰健康。

隨著臨床醫學的快速發展和進步,臨床上為減輕產婦的分娩疼痛,通常會倡議產婦在分娩過程中接受無痛分娩,所謂無痛分娩即采用鎮痛藥物來緩解產婦的分娩疼痛,是現代分娩過程中的重要鎮痛方式。臨床上常用的麻醉鎮痛法包括呼吸法、安慰法等非藥物療法和椎管內阻滯麻醉法等藥物鎮痛法。其中以椎管內阻滯麻醉法最為安全有效,該麻醉方式是通過將麻醉性藥物注入椎管腔隙內,以此阻滯脊神經傳導功能,抑制神經興奮[7]。但由于臨床醫師普遍于第一產程活躍期才給予麻醉支持,導致產婦在此之前已經忍受了很長時間的疼痛,因而誘發焦慮和恐懼等不良情緒,可對分娩造成不利影響[8]。椎管阻滯麻醉法操作簡單、安全易行,同時在第一產程的潛伏期給藥,能夠合理緩解產婦分娩期間的痛苦,有助于減輕其對分娩的恐懼感、焦慮感等,可避免因負面情緒影響子宮和胎盤的開合頻率與血流量,在產婦情緒得到控制后,機體的舒張壓、收縮壓及心率也均趨向于穩定,能夠大大減少分娩期間的并發癥發生。本研究結果顯示,觀察組產婦鎮痛后5 min VAS評分顯著低于對照組,新生兒出生后5 min Apgar評分顯著高于對照組;鎮痛后30 min觀察組產婦SAS、HAMA評分及收縮壓、舒張壓、心率均顯著低于對照組,提示潛伏期實施椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛,可減輕產程疼痛,維持分娩期間生命體征平穩,調節產婦焦慮情緒。

同時椎管阻滯麻醉法可為后續產婦的分娩保留足夠的體力,使其有充分的精力和耐力完成后續的產程,縮短了產程整體時間,合理避免了產婦因疼痛或體力不足而導致難產發生,間接降低了剖宮產發生率,提高了自然分娩率,使分娩過程順利完成,也降低了新生兒窘迫和窒息等不良妊娠結局的發生率[9-10]。本研究結果顯示,觀察組產婦順產率顯著高于對照組,剖宮產率顯著低于對照組;觀察組產婦第一、二產程時間均顯著短于對照組,產后2 h出血量顯著少于對照組,提示潛伏期實施椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛,可縮短產婦產程時間,減少產后出血量,提高順產率。

產婦在長時間的分娩過程中可出現劇烈的生理產痛,麻醉雖然能阻斷子宮的感覺神經,發揮鎮痛作用,但麻醉刺激也會對產婦的生命體征造成影響,同時加劇應激刺激,導致血清hs-CRP、血漿Cor、ADR等應激指標水平的升高,繼而使機體內出現神經交感異常興奮現象,可延長分娩時間,危及母嬰安全[11]。本研究結果還顯示,鎮痛后30 min觀察組產婦血漿Cor、ADR及血清hs-CRP水平均顯著低于對照組,分娩后48 h觀察組產婦、新生兒分娩后并發癥總發生率均顯著低于對照組,提示潛伏期實施椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛,可減輕應激反應,安全性高。分析原因在于,于潛伏期實施椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛,可快速抑制痛覺傳導,對各神經中樞系統負面影響少,麻醉生效時間快,可減輕產婦在潛伏期的各種應激反應,穩定產婦心理狀態,提高分娩效率,安全性高[12-13]。

綜上,潛伏期實施椎管內阻滯麻醉分娩鎮痛,可合理縮短產婦產程時間,緩解產程疼痛,減輕血流動力學、應激反應指標,改善母嬰結局,且安全性較高,值得臨床推廣。