WRF模式對烏魯木齊機場終端區一次強對流天氣過程的模擬分析

陳陽權,杜安妮,丁 旭,秦 賀,張利平

(1.民航新疆空中交通管理局氣象中心,新疆 烏魯木齊 830016;2.新疆氣象臺,新疆 烏魯木齊 830002)

強對流天氣是嚴重影響我國的災害性天氣之一,常帶來雷暴、大風、冰雹、暴雨等極端天氣,破壞力巨大。強對流天氣由于其空間尺度小、生命期短等特點,常常造成預報失敗而產生嚴重的損失。在機場,強對流天氣帶來的雷暴、大風、風切變等天氣,嚴重威脅飛行安全、效率。因此,加強對強對流天氣的監測、分析和預報,減輕強對流天氣災害造成的損失,無論是對整個社會還是民航來講都具有非常現實的社會意義和經濟價值。

強對流天氣的分析和預報是日常氣象預報業務的重點和難點,也是研究人員研究的重點領域之一,國內外許多專家學者對強對流的發生、發展都進行了大量的研究。沈杭鋒等[1]利用多種資料從熱力不穩定、水汽條件和觸發機制分析了浙江盛夏強對流天氣的成因。許愛華等[2]對中國近百次強對流天氣進行分析,對強對流的生成環境和主要觸發條件進行闡述。但由于資料時間和空間分辨率的限制,在實際業務中強對流天氣的預報效果并不是十分理想。隨著大氣探測技術、計算機技術的不斷提高,數值模式也得到了迅速的發展。WRF(Weather Research and Forcasting)模式憑借其較為詳細的物理過程,提供了豐富的物理參數化方案,成為當今數值天氣預報中廣泛應用的一種數值模式,也是大量學者進行理論實踐研究的重要工具之一。已有研究表明WRF模式對中尺度系統具有良好的模擬效果[3-6]。梁升等[7]利用WRF模式對華北一次雷雨過程進行模擬分析,探索中尺度模式在雷雨等強對流中的預報能力。吳福浪等[8]對杭州灣一次海風鋒觸發的雷暴進行數值模擬,利用模式作為工具對其觸發機制進行研究。在新疆地區由于地理環境條件限制,地形復雜,地面高空觀測資料較為稀少,為天氣分析和預報帶來了挑戰,新疆氣象領域專家學者利用中尺度模式對如高溫、暴雨、暴雪、大風以及地理環境對天氣事件的影響等方面做了研究[9-13],取得了較好的效果。可見,中尺度數值模式能夠提供更高時空分辨率的資料,彌補了常規探測資料時空分辨率不足的缺陷,為強天氣事件發生發展機制的研究提供了條件。

機場終端區是設在一個或者幾個主要機場附近的空中交通服務航路匯合處的管制區。空中交通網絡擁堵的主要原因在于機場、終端區以及航路交叉點的容量限制引發的“瓶頸”效應,而就中國的空中交通系統而言,容量限制情況最嚴重的部分往往是終端區,當重要天氣發生在機場終端區關鍵航路或關鍵點時,往往導致航班無法進港或出港,從而造成航班延誤、備降或返航,烏魯木齊機場終端區主要覆蓋烏魯木齊機場為中心的100 km范圍。在2020年6月5日(文章所用時間均為協調世界時UTC)在烏魯木齊機場終端區發生了一次強對流天氣過程,對航空安全造成了較大影響,本文利用WRF模式對此次強對流天氣過程進行模擬分析,研究WRF模式的模擬效果,對其成因進行診斷分析。

1 資料與方法

文章所使用的資料包括2020年6月5—6日FNL 0.25°×0.25°再分析資料、自動站累積降水及烏魯木齊機場METAR報文資料。以FNL資料作為初始場和邊界條件,利用WRF模式對過程進行數值模擬,對模擬結果與實況進行驗證和對比分析,并利用模擬結果對成因進行診斷分析。

2 天氣實況分析

2020年6月5日,受較強冷空氣東移影響,北疆大部、天山山區出現了一次大范圍的大風、雷暴、局地冰雹和暴雨等災害性天氣過程,冰雹主要發生在克拉瑪依、阿勒泰。在烏魯木齊機場終端區內發生了強對流天氣過程,出現了西北大風和弱雷雨天氣。機場10:30出現小陣雨,11∶00出現西北大風和主導能見度500 m的短時沙塵暴天氣,瞬時最大風速達19 m/s,平均最大風速為13 m/s,11:34—12:30出現雷雨天氣,12:30轉為積雨云伴有小陣雨,主要降水時間為12∶00—16∶00,17:30降水結束,過程降水量為7.4 mm。在烏魯木齊機場終端區內偏南及偏東方向的小渠子、烏魯木齊牧試站、天池、阜康等地降水達到了大到暴雨或暴雨量級,5日06∶00—18∶00累積降水量分別為27、19、36.5、26.3 mm。

此次天氣發生在西西伯利亞低渦分裂低槽東移影響新疆的過程中。前期500 hPa上烏拉爾山脊迅速發展,脊前北風帶加強并引導北方冷空氣南下,在西西伯利亞地區有低渦穩定維持。5日,低渦后部分裂低槽沿偏北氣流南下,攜帶冷空氣迅速影響新疆地區。700 hPa中緯度有一支偏西低空急流攜帶暖濕氣流進入北疆區域,為對流和降水提供了水汽。850 hPa在伊犁河谷至阿勒泰一帶有較強高空鋒區,溫度梯度大,在溫度梯度區前部形成了明顯的冷式切變,對強對流的觸發有利。可見在該環流形勢下有發生區域性對流天氣的潛勢。

此次強對流天氣對飛行造成了較大影響,受機場雷雨大風及其終端區強對流天氣共同影響,造成了33架航班延誤,11架航班備降,2架航班返航。此次天氣過程雖然持續時間短,但強度較強。

3 模擬方案及結果驗證

3.1 模擬方案設計

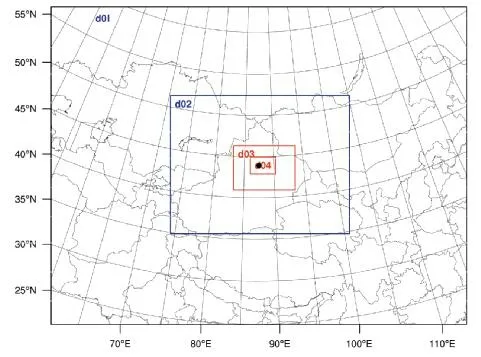

使用非靜力數值模式WRF4.0版本對此次強對流天氣進行模擬分析,模擬時間為2020年6月4日12時—6日00時。由于烏魯木齊機場終端區(主要以機場為中心100 km范圍)內下墊面復雜,機場附近站點降水差異大,因此采用四重雙向嵌套網格,中心點位于烏魯木齊機場附近(43.91°N,87.47°E),網格分辨率分別為27、9、3、1 km,其中1 km分辨率主要覆蓋烏魯木齊機場終端區,區域設計如圖1所示。垂直層次為45層。以FNL0.25°×0.25°再分析資料作為初始和邊界條件,積分步長90 s,積分36 h,d01~d03區域逐小時輸出結果,d04區域每半小時輸出結果。

圖1 模擬區域

物理過程參數化方案中,采用RRTM長波輻射、Dudhia短波輻射、SLAB(5-layer thermal diffusion scheme)陸面過程、Monin-Obukhov近地層、MYJ方案(Mellor-Yamada-Janjic TKE scheme)邊界層、Kain-Fritsch積云對流以及Thompson云微物理等方案進行模擬分析,d03和d04區不使用積云對流方案。

3.2 模擬效果驗證

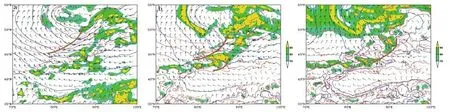

環流形勢模擬是整個模擬分析的基礎。以6月5日00時500、700、850 hPa FNL再分析數據環流形勢和模擬d01區環流形勢進行對比分析。500 hPa上西西伯利亞有低渦,從低渦中分裂出低槽是此次天氣過程的影響系統之一,該系統呈東北西南向,其西南端位于巴爾喀什湖以北,對比同時刻模擬結果,低渦位置、強度,分裂低槽的位置、走向與再分析資料基本一致。700 hPa上巴爾喀什湖以北有低槽,從巴爾喀什湖至天山以北地區有偏西急流,急流最大風速達28 m/s,中緯度的暖濕平流向北疆區域輸送,對熱力不穩定的累積有利,同時也向該區域輸送了水汽,對比此時模擬結果,巴爾喀什湖北部的低槽與再分析資料的基本一致,偏西急流區位置和強度也基本一致。850 hPa上西部國境線附近有切變輻合區存在,與同時刻模擬結果一致。較一致的環流形勢模擬為后續利用模擬資料進行診斷分析提供了基礎。

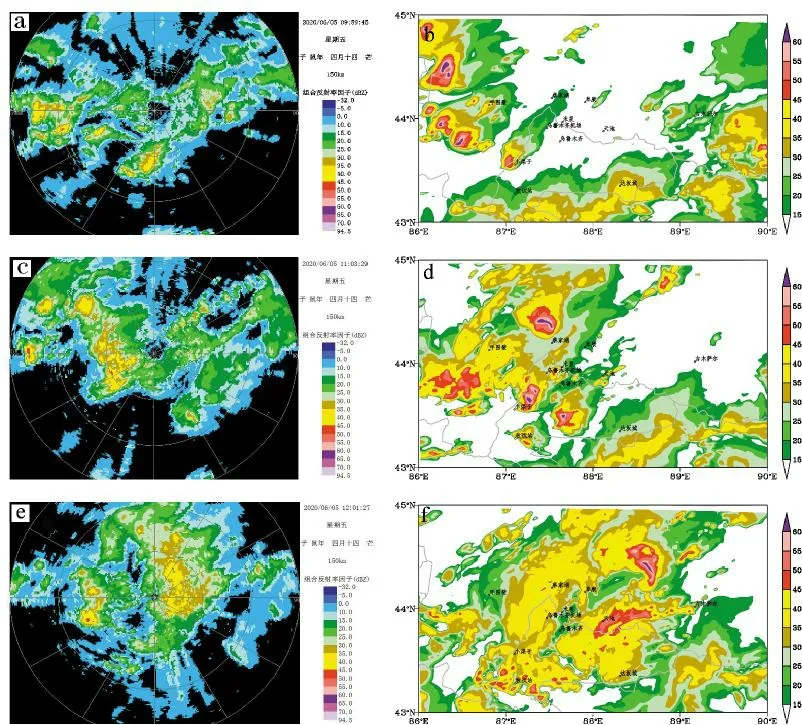

圖2為烏魯木齊國際機場多普勒雷達組合反射率與模擬d04區組合反射率的對比分析圖。在強對流發展初期,5日10∶00前后(圖2a、2b)在烏魯木齊機場終端區偏南、偏西150 km范圍內有較多的對流單體發展,單體尺度較小,強度多為30~40 dBZ,此時模擬的組合反射率上,在烏魯木齊機場西南、偏西可見多個對流單體發展,這些單體的位置與實況基本一致,尺度較實況偏大,強度偏強。11∶00(圖2c、2d),實況組合反射率已經臨近烏魯木齊機場,回波尺度明顯增大,回波軸向為西北東南向,強度為30~45 dBZ,此時模擬組合反射率回波已經影響到了烏魯木齊機場,較實況略偏快,從回波尺度上看,模擬結果較實際偏大,強度偏強。12∶00實況組合反射率回波為兩部分(圖2e),一部分為西部新生成的多單體回波,另一部分為前期東移的回波,此刻已經東移至烏魯木齊機場以東及東北方向,對比模擬結果(圖2f),能夠反映出兩部分組合反射率,但西部組合反射率范圍偏大,東部組合反射率回波主體位置偏南,強度偏強。

圖2 2020年6月5日烏魯木齊機場多普勒雷達組合反射率與模擬d04區雷達組合反射率(單位:dBZ)

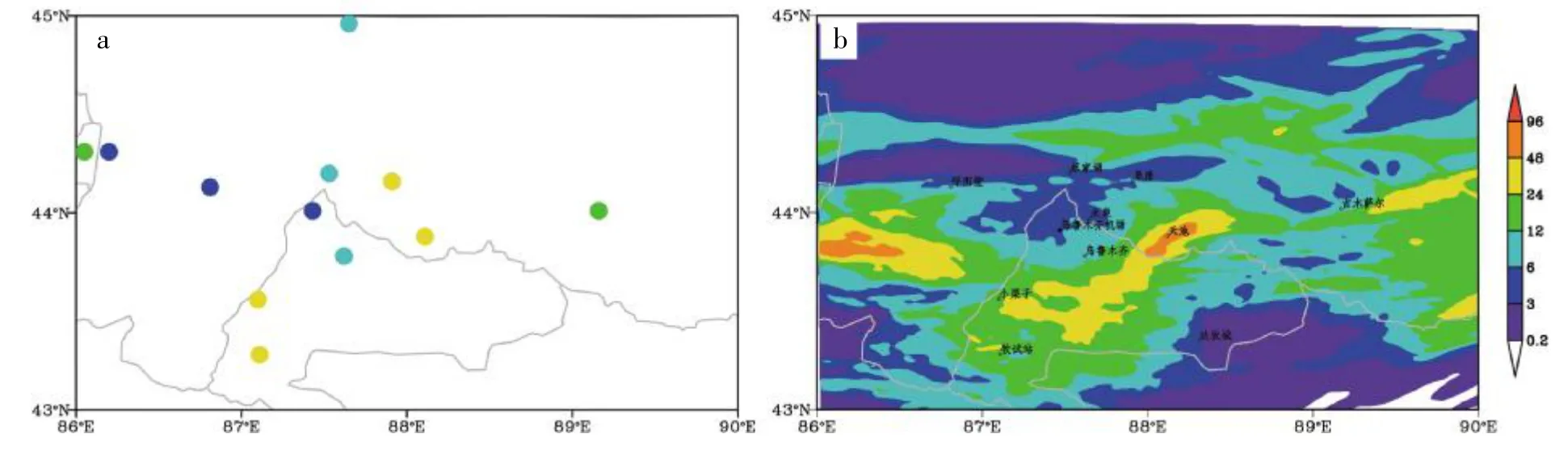

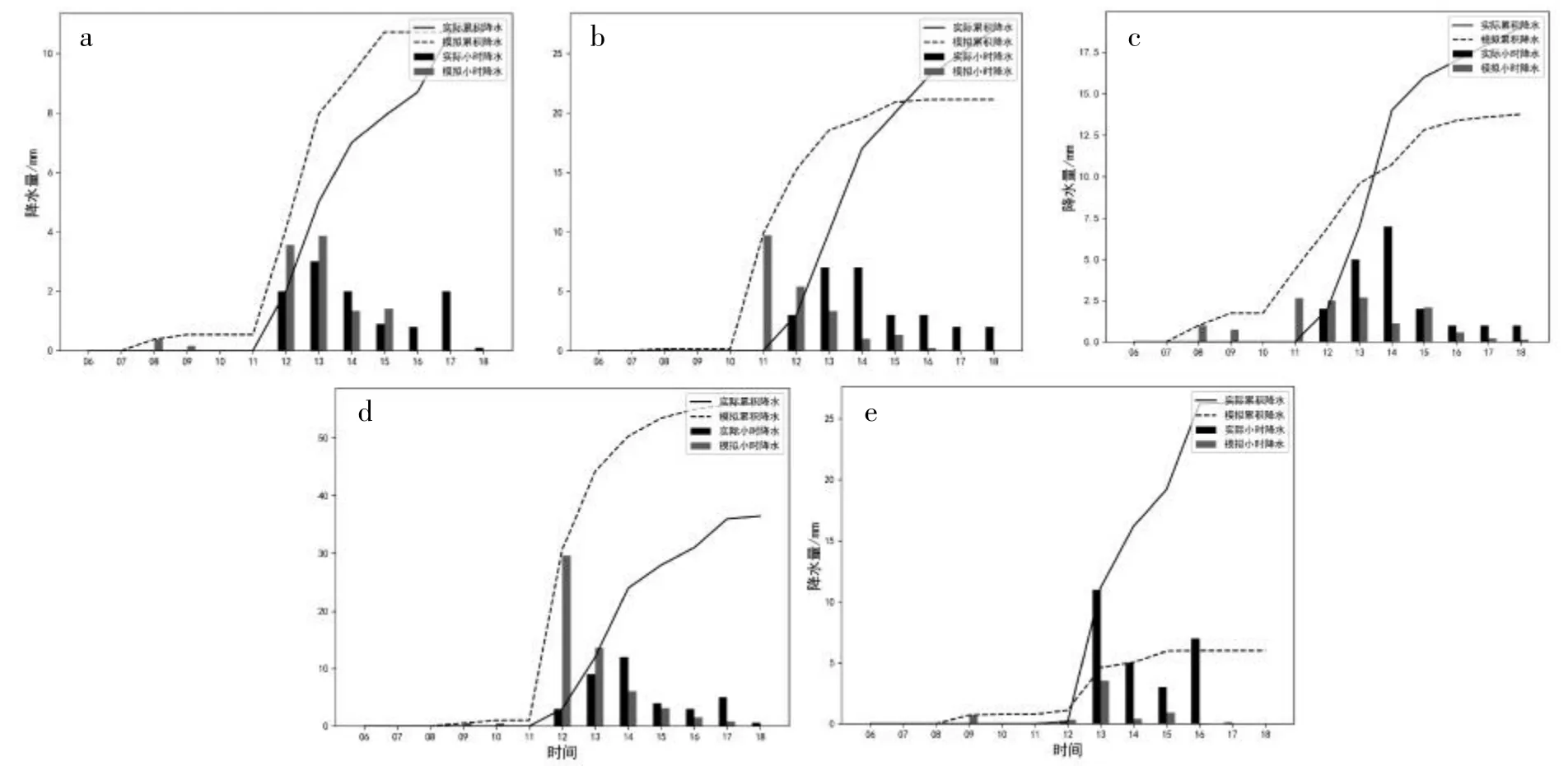

圖3為6月5日00時—6日00時實況和模擬累積降水量。在烏魯木齊機場終端區偏南、偏東方向出現累積降水量達到暴雨量級的區域,且暴雨區與實況基本一致,暴雨中心位于天池附近,與實況相比,東部暴雨區域范圍偏小,未覆蓋到阜康一線,南部暴雨區覆蓋略偏北,小渠子站位于暴雨區域的邊緣,降水量比實況偏小,未模擬出烏魯木齊牧試站的暴雨量,而暴雨中心天池站模擬降水量比實況偏大,西南方向以及偏西方向由于沒有實況與之對比,無法對其準確性進行分析。圖4為單站累積降水量和逐小時降水量,06∶00—18∶00單站模擬降水與實際降水的對比分析發現,烏魯木齊站模擬累積降水與實況基本一致,為10.8 mm,但模擬的降水結束時間比實況偏早,在降水前期模擬降水較實況偏大。除天池站外,其余各站模擬累積降水均較實況偏小,阜康站降水量級偏差最大,模擬結果為中雨量級,實況達到了暴雨量級,而天池站模擬結果達大暴雨量級,實況為暴雨量級。分析逐小時降水發現,各個站對集中降水時段模擬較好,基本集中在12∶00—16∶00,但結束時間均較實際偏早。

圖3 2020年6月5日00時—6日00時累積降水量

圖4 2020年6月5日06∶00—18∶00 d04區單站模擬降水量與實況降水量

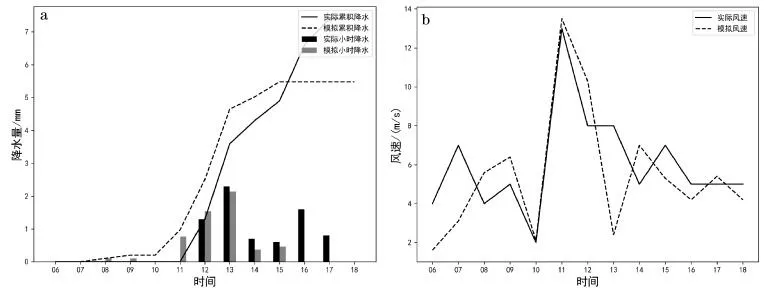

由于此次強對流天氣對烏魯木齊機場影響較大,對烏魯木齊機場的降水和風單獨進行對比分析,圖5為烏魯木齊機場模擬和實況的累積降水和風速。由圖5a可知,模擬累積總降水量為5.5 mm,而實際降水量為7.4 mm,模擬降水量偏小,降水開始時間與實況基本一致,結束時間偏早2 h,模擬的降水集中時段為11∶00—15∶00,實況為12∶00—17∶00,12∶00—16∶00模擬小時降水量與實況偏差較小。由圖5b可知,模擬大風出現在11∶00,平均最大風速為13.5 m/s,實況風速為13 m/s,出現時段和量級與實況一致,風速變化趨勢也與實況基本一致。可見模式對此次烏魯木齊機場降水和大風有一定的模擬能力。

圖5 2020年6月5日06∶00—18∶00 d04區烏魯木齊機場模擬和實況的降水量及風速

各個站點模擬降水量與實況降水量有一定偏差,主要表現為模擬降水開始較實況偏早0~1 h,除阜康站外模擬降水較實況偏大,模擬降水結束較實況偏晚1~2 h,集中降水時段也有一定的偏差。對比雷達組合反射率因子的模擬,模擬的回波移入各個站點的時間比實況偏早,且回波形態偏大,移動路徑比實況偏南偏東,可能是造成模擬站點降水偏差的原因。而造成以上偏差可能與模式所用下墊面分辨率和未進行背景場的資料同化等因素有關,需要將來進一步研究分析。

通過模擬結果與實況對比發現,WRF模式對此次強對流天氣過程有較好的模擬能力。模式能夠較好地模擬出環流形勢及影響系統的位置和強度。對組合反射率也有一定的模擬能力,尤其在對流發生初期,回波發展和移動與實況基本一致,但強度和尺度偏大,速度偏快,在對流發展后期,模擬組合反射率強度偏強,位置偏南。模式能夠較好地模擬出暴雨區的位置,但模擬暴雨中心天池一帶的降水量偏大,未能模擬出烏魯木齊牧試站和阜康附近的暴雨。對單站而言,模擬降水的集中時段與實況較為一致,但累計降水量和小時降水量均有一定的偏差。對烏魯木齊機場而言,模擬風速與實況基本一致,模擬降水量較實況偏小,降水開始時間模擬較好,結束時間偏早。

4 模擬結果成因診斷分析

強對流天氣的發展需要在一定的環流形勢下,具備不穩定條件、水汽條件和抬升觸發條件。在對這些條件進行診斷分析時,常規資料由于其時空分辨率不足的限制,難以細致地分析過程的演變、揭示成因的細節,而數值預報模擬結果時空分辨率均較高,可彌補常規資料的不足。通過對模擬效果的分析發現,模式對此次天氣過程有較好的模擬能力,利用模擬結果對此次天氣過程的成因進行診斷分析。

4.1 天氣形勢

圖6為模擬d01區11∶00的500、700、850 hPa環流形勢。500 hPa上西西伯利亞低渦是此次強對流天氣的大尺度影響系統,其分裂波動東移南下,造成了北疆區域大范圍的對流、大風、降水過程。5日11∶00(圖6),影響系統移至西部國境線,對北疆大部分地區造成影響。700、850 hPa上前期中亞至北疆地區有明顯的偏西急流,700 hPa風速普遍達到20 m/s以上,850 hPa風速普遍在12 m/s以上,使得中緯度暖濕氣流源源不斷地向北疆盆地輸送,對北疆盆地熱力不穩定能量的累積非常有利。11∶00在烏魯木齊機場附近,700 hPa上有短波槽影響,850 hPa上存在明顯的冷式切變線。可見,整層的大尺度環流背景非常有利于區域出現強對流天氣。

圖6 模擬d01區5日11∶00風場(風桿,單位:m/s)、溫度場(紅色等值線,單位:℃)、相對濕度(填色,單位:%)

4.2 熱力不穩定條件

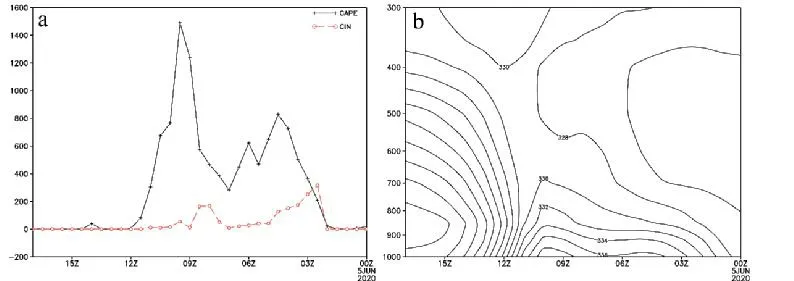

5日午后,北疆西部及沿天山一帶已經累積了大量的對流有效位能,尤其是北疆沿天山一帶,存在對流有效位能的大值區,具有很強的對流潛勢。5日06∶00—09∶00,隨著影響系統東移,北疆西部地區產生了明顯的對流天氣,對流有效位能逐漸被釋放。由烏魯木齊機場對流有效位能的時序圖(圖7a)可知,對流有效位能在5日下午不斷得到累積,09∶00—10∶00時達到最大,約1 500 J/kg,而對流抑制能CIN處于較小的水平,只需要合適的觸發機制,強對流就容易發展起來。10∶00—12∶00對流有效位能迅速減小,表明對流有效位能被釋放,這與烏魯木齊機場出現雷雨大風天氣是一致的。假相當位溫綜合反映了大氣的溫濕狀況,通常假相當位溫隨高度增加而增大,若其隨高度增加而減小時,表明大氣處于不穩定狀態。由烏魯木齊機場假相當位溫時空剖面圖(圖7b)可知,5日下午在600 hPa以下假相當位溫隨高度增加而減小,表明氣層處于不穩定狀態,10∶00—11∶00能量鋒區進入烏魯木齊機場,假相當位溫隨高度增加而增大,氣層逐漸變得穩定。

圖7 模擬d04區烏魯木齊機場對流有效位能CAPE(黑色曲線)和對流抑制能(紅色曲線,單位:J/kg)(a)和模擬d01區烏魯木齊機場上空假相當位溫剖面(b,單位:K)

4.3 水汽條件

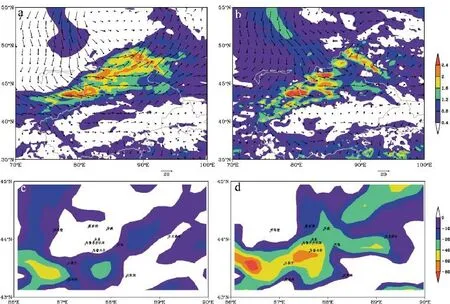

充沛的水汽是暴雨形成的必要條件[14]。圖8a、8b為模擬5日06∶00 700和850 hPa風場和水汽通量,中低層前期有一條偏西路徑的水汽輸送帶,這條水汽輸送帶在700 hPa表現得更加清晰,中緯度的水汽隨偏西急流進入北疆盆地,為北疆出現強對流、降水等天氣提供了基本的水汽來源。在烏魯木齊機場終端區內,由700 hPa(圖8c)和850 hPa(圖8d)的水汽通量散度可知,在強降水發生前,水汽主要在終端區的偏南、東南、偏東方向輻合,與模擬的強降水落區基本一致,850 hPa的水汽通量散度較700 hPa更加明顯。

圖8 模擬5日06∶00 700 hPa(a)和850 hPa(b)風場(單位:m/s)和水汽通量(填色,單位:g·(cm·hPa·s)-1)及5日11∶00 700 hPa(c)和850 hPa(d)水汽通量散度(填色,單位:10-6·g·(cm2·hPa·s)-1)

4.4 動力觸發條件

通過對環流形勢、熱力不穩定條件、水汽條件的分析可知,北疆地區有很強的對流潛勢,在烏魯木齊機場終端區偏西、偏南、偏東出現短時強降水的可能性也很大。強對流的發生除了需要不穩定層結和濕度條件外,還需要抬升觸發條件。對流天氣的抬升觸發機制主要有三類:一類是天氣系統造成的系統性上升運動,如高空槽、鋒面、切變線、低渦、輻合線等;二是地形強迫抬升作用;三是局地熱力作用[15]。

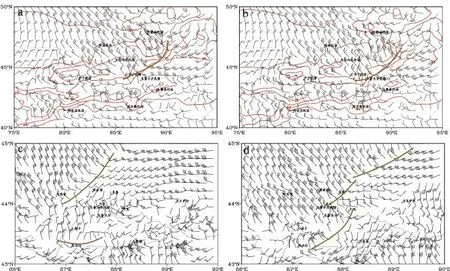

圖9a、9b為模擬d01區5日10∶00、11∶00 850 hPa風場和溫度場。從風場上看,10∶00烏魯木齊機場偏西、偏北地區有明顯的冷式切變,切變線的南端位于烏魯木齊機場至石河子,另外從伊犁河谷至石河子有明顯的低空偏西氣流,從塔城經過克拉瑪依至石河子有低空西北急流,兩支氣流在石河子至烏魯木齊匯合,低空切變和低空氣流匯合區均有利于強對流天氣發生,這與實際天氣過程的發生和發展是吻合的。11∶00,低空切變和氣流匯合區均東移至烏魯木齊機場附近,為后續對流的發展和局地強降水的出現提供了動力條件。

圖9c、9d為模擬5日10∶00、11∶00的地面風場。5日10∶00在烏魯木齊機場終端區西部呼圖壁一帶、南部小渠子一帶有明顯的地面風向風速的中尺度輻合區存在,此時在西部中尺度輻合區的南端以及小渠子附近有對流云團發展。11∶00,西部的中尺度輻合帶明顯東移,天池至小渠子一線也有中尺度輻合線,使得天池至小渠子一帶觸發出新的對流云團。從雷達組合反射率演變及模擬的組合反射率可知,強對流云團發展得更加旺盛、尺度更大,云團更具有組織化。中尺度輻合線為對流云團的組織化發展提供了較好的條件。

圖9 模擬d01區850 hPa的10∶00(a)和11∶00(b)風場(風桿,單位:m/s)、溫度場(紅色等值線,單位:℃)及模擬d04區10∶00(c)和11∶00(d)地面10 m風場(風桿,單位:m/s)

5 結論

對2020年6月5日烏魯木齊機場終端區強對流天氣過程進行模擬分析,得到以下結論:

(1)WRF模式對此次強對流天氣有較強的模擬能力。能夠較準確地模擬出環流形勢,對組合反射率有一定的模擬能力,在強對流發展初期模擬較好,后期回波范圍偏大,強度偏強。能較好地模擬出機場終端區內強降雨落區及強降水集中時段,但中心強度偏強,未能模擬出牧試站、阜康一帶的暴雨落區,對烏魯木齊機場集中降水時段和大風風速模擬與實況基本一致,但降水強度較實況偏小。

(2)對模擬結果分析發現,對流有效位能和假相當位溫隨時間的演變能夠較好地描述此次強對流天氣的能量累積和釋放過程,對流發生前期暖濕平流的輸送對熱力不穩定能量的累積非常有利。在強對流發生前,對流有效位能明顯增大,當對流有效位能開始迅速降低時,表明能量開始釋放,強對流天氣即將發生,可作為強對流發生的指標之一。

(3)此次強對流天氣是在低層切變輻合、偏西和西北兩支氣流匯合等條件下發生的,地面中尺度輻合線對強對流的組織化發展有一定的作用。前期偏西路徑的水汽輸送為區域降水提供了充足的水汽,而水汽最終在機場終端區內偏南、偏東區域輻合為短時強降水提供了條件。