基于主觀表現(xiàn)的兒童線描寫(xiě)生教學(xué)策略研究

【摘 要】傳統(tǒng)的線描寫(xiě)生主要存在以裝飾風(fēng)格或客觀再現(xiàn)代替主觀表現(xiàn)的問(wèn)題,學(xué)生畫(huà)得呆板或雷同,缺乏思維理解和個(gè)性表現(xiàn)。針對(duì)這種情況,研究者從主觀表現(xiàn)的寫(xiě)生入手,實(shí)踐并總結(jié)了靜物預(yù)設(shè),為主觀表現(xiàn)創(chuàng)設(shè)條件;多圖分析,為主觀表現(xiàn)提供途徑;自由構(gòu)圖,為主觀表現(xiàn)提供空間等教學(xué)策略,促使學(xué)生形成具有美術(shù)學(xué)科特點(diǎn)的思維方式和理解能力,以及幫助學(xué)生掌握具有學(xué)科特點(diǎn)的觀察表現(xiàn)技巧。

【關(guān)鍵詞】主觀表現(xiàn);線描寫(xiě)生;玉米寫(xiě)生

【作者簡(jiǎn)介】葉霞光,一級(jí)教師。

美術(shù)是通過(guò)對(duì)視覺(jué)形象的塑造來(lái)傳遞作者的主觀情感和審美情趣的,線描寫(xiě)生作為重要的造型方法,對(duì)美術(shù)這一功能的提升有著不可替代的作用。然而,傳統(tǒng)的兒童線描寫(xiě)生教學(xué)存在兩個(gè)明顯的問(wèn)題。一是以裝飾風(fēng)格代替主觀表現(xiàn)。教師以灌輸?shù)姆绞浇探o學(xué)生各種不同的裝飾圖案,學(xué)生繪畫(huà)時(shí),只要將這些紋樣默畫(huà)并填充到形象中即可。二是用客觀再現(xiàn)代替主觀表現(xiàn)。教師教給學(xué)生諸如大小、比例、質(zhì)感、光感等類(lèi)似素描的寫(xiě)生方法,學(xué)生用這些方法畫(huà)得和對(duì)象相似,最后呈現(xiàn)的作品千篇一律。以上兩種方式都只注重結(jié)果的呈現(xiàn),忽視了學(xué)生在寫(xiě)生過(guò)程中對(duì)客觀對(duì)象的理解和主觀感受,學(xué)生畫(huà)得呆板或雷同,表達(dá)自我和表現(xiàn)個(gè)性也無(wú)從談起。

針對(duì)以上情況,筆者認(rèn)為,教師可以從主觀表現(xiàn)的寫(xiě)生入手,引導(dǎo)學(xué)生觀察、分析、理解客觀對(duì)象,讓學(xué)生在主觀感受中形成自己獨(dú)特的理解和個(gè)性化的表現(xiàn)方式。主觀表現(xiàn)寫(xiě)生指教師引導(dǎo)學(xué)生觀察客觀對(duì)象,感知其形體、特征、空間等,強(qiáng)化內(nèi)心體驗(yàn),用富有感情的線條來(lái)描繪對(duì)象,按照形式美的要求組織構(gòu)圖,形成具有強(qiáng)烈的主觀意識(shí)特征的表現(xiàn)結(jié)果。因此,主觀表現(xiàn)寫(xiě)生呈現(xiàn)的作品既不是照搬和照抄眼前的客觀對(duì)象,也不是憑空想象,而是帶有強(qiáng)烈的自我意識(shí)輸出的特征。從世界現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展史來(lái)看,很多著名的藝術(shù)大師如凡·高、畢加索、霍克尼等人就是在觀察、分析、理解客觀對(duì)象的基礎(chǔ)上,用主觀思維建構(gòu)美術(shù)要素,創(chuàng)造了獨(dú)特的、有意味的形式,在個(gè)性化的圖式中表達(dá)內(nèi)心的情感和審美認(rèn)知。教師通過(guò)讓學(xué)生學(xué)習(xí)藝術(shù)家的主觀表現(xiàn)式寫(xiě)生,促進(jìn)學(xué)生自我意識(shí)的形成及對(duì)自我價(jià)值的認(rèn)同,從而實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的培養(yǎng)。下面筆者結(jié)合美術(shù)拓展課“玉米寫(xiě)生”的教學(xué)實(shí)踐,闡釋基于主觀表現(xiàn)線描寫(xiě)生的教學(xué)策略。

一、靜物預(yù)設(shè),為主觀表現(xiàn)創(chuàng)設(shè)條件

受傳統(tǒng)素描教學(xué)的影響,教師在組織線描寫(xiě)生時(shí),通常會(huì)很隨意地給學(xué)生安排一堆靜物。由于教師沒(méi)有考慮選擇的靜物是否適合用線條來(lái)表現(xiàn),因此學(xué)生在面對(duì)這些靜物時(shí),往往無(wú)從下手。線條是線描畫(huà)主要的造型語(yǔ)言,學(xué)生在線描寫(xiě)生前需要擺放好富有線感的靜物,這樣主觀表現(xiàn)的觀察、分析、表現(xiàn)等才能有序展開(kāi)。

(一)尋找線感靜物

線感指的是表面上有線條紋理或因結(jié)構(gòu)復(fù)雜而形成具有疏密、明暗變化等具有形式美感的組合[1]。教師在選擇靜物時(shí)需要考慮線感,避免選擇光滑、單調(diào)的靜物。比如,毛線衣比皮衣有線感,紫甘藍(lán)比大白菜更容易入畫(huà)等。初學(xué)線描的學(xué)生可以選擇玉米作為寫(xiě)生對(duì)象。玉米苞葉的表面有明顯的條紋,方便學(xué)生找到線條。玉米粒高低、曲直不同的邊緣線以及每列玉米粒之間因?yàn)楣饩€無(wú)法照到而形成了曲折的暗影線,有利于學(xué)生觀察、分析和概括,梳理對(duì)節(jié)奏、韻律、明暗等的感受。玉米須是典型的線態(tài)結(jié)構(gòu),線條清晰可辨,有利于學(xué)生理解并表現(xiàn)長(zhǎng)短、疏密等不同的線條美感。

除了選擇線感明顯的靜物,教師也可以利用物與物之間對(duì)比的方式營(yíng)造線感,如畫(huà)光滑的皮衣時(shí),可以將皮衣放置在藤條編織而成的椅子上;寫(xiě)生石膏像時(shí),可以將臺(tái)燈和有條紋的襯衣、葉脈明顯的植物組合在一起……這樣整體上會(huì)形成疏密、繁簡(jiǎn)、剛?cè)岬鹊膶?duì)比和黑白灰的節(jié)奏。

(二)創(chuàng)設(shè)“形式”靜物

在開(kāi)展玉米寫(xiě)生之前,筆者分析研究了很多小學(xué)生線描寫(xiě)生玉米的作品,發(fā)現(xiàn)了一些共性問(wèn)題,主要表現(xiàn)有三點(diǎn)。一是玉米畫(huà)得太小,整個(gè)畫(huà)面空蕩蕩的,顯得很單薄;或者玉米畫(huà)得太大,畫(huà)面太滿、太擠,給人窒息的感覺(jué)。二是橫豎構(gòu)圖的畫(huà)面呆板,不生動(dòng)。學(xué)生要么將玉米橫著畫(huà)在畫(huà)紙中間,玉米和畫(huà)紙上下邊線平行;要么將玉米豎著畫(huà),玉米垂直于畫(huà)紙上下邊線。三是將玉米畫(huà)得太偏,玉米集中在畫(huà)紙的一角,畫(huà)面失去了平衡。學(xué)生構(gòu)圖時(shí)出現(xiàn)大小、方向、位置等偏差問(wèn)題,本質(zhì)上是沒(méi)有理解表現(xiàn)內(nèi)容和畫(huà)面之間的形式關(guān)系。要將這些知識(shí)直接講授給低中段小學(xué)生,顯然是不符合他們年齡特征的。因此,教師需要采用一些輔助性的方法,不斷滲透形式構(gòu)圖知識(shí)。為此,筆者在玉米的下面墊一張白紙,紙張大小等同于學(xué)生寫(xiě)生用的畫(huà)紙。這樣做主要有兩個(gè)目的:一是讓學(xué)生直觀感知玉米在畫(huà)面中的明暗對(duì)比;二是呈現(xiàn)玉米與畫(huà)面之間的大小、方向和位置關(guān)系,引導(dǎo)學(xué)生感受均衡的形式感。在擺放玉米時(shí),筆者將玉米相對(duì)畫(huà)紙呈一定的傾斜度擺放,避免與畫(huà)紙邊緣線垂直或平行,克服呆板,讓學(xué)生直觀感受方向、位置改變帶來(lái)的形式美感。通過(guò)這樣的可視化手段,教師不需要過(guò)多語(yǔ)言的解說(shuō),學(xué)生就能理解玉米和畫(huà)紙之間的形式關(guān)系。

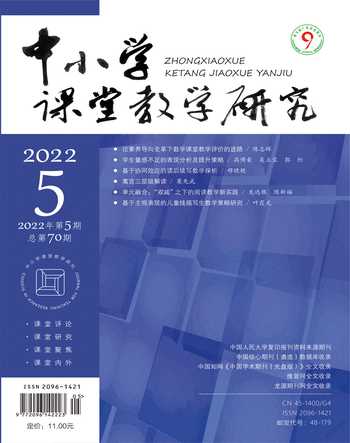

當(dāng)然,針對(duì)不同的靜物,可以有不同的擺放形式。比如,在進(jìn)行藕的寫(xiě)生時(shí),可以不用將藕清洗干凈,直接將藕帶泥一起寫(xiě)生。這樣,學(xué)生可以很直觀地感受到黑白灰的變化以及細(xì)膩與粗糙的對(duì)比。又如,對(duì)一株植物進(jìn)行寫(xiě)生時(shí),可以將多余的枝葉做適當(dāng)修剪,人為地將枝葉處理得疏密、聚散得當(dāng),讓學(xué)生明白寫(xiě)生時(shí)需要將多余的枝葉進(jìn)行主觀處理才可以入畫(huà)(如圖1至圖3)。再如,寫(xiě)生紫甘藍(lán)或包心菜時(shí),可以將其從中間切開(kāi),引導(dǎo)學(xué)生從非常規(guī)的角度觀察和表現(xiàn),呈現(xiàn)別樣的視覺(jué)效果(如圖4、圖5)。教師通過(guò)不同的方法創(chuàng)設(shè)“形式”靜物,可以潛移默化地滲透形式美感教育,使學(xué)生更有針對(duì)性地感受、觀察和發(fā)現(xiàn)。同時(shí),整個(gè)過(guò)程教師無(wú)須過(guò)多說(shuō)教,體現(xiàn)了學(xué)生的主體性。

二、多圖分析,為主觀表現(xiàn)提供途徑

經(jīng)過(guò)多年的寫(xiě)生教學(xué)實(shí)踐,筆者發(fā)現(xiàn)玉米的種類(lèi)繁多,但大多數(shù)教師在組織學(xué)生寫(xiě)生玉米時(shí),都會(huì)選取本地的或者市場(chǎng)上容易買(mǎi)到的玉米作為寫(xiě)生對(duì)象。如此一來(lái),學(xué)生對(duì)玉米的認(rèn)識(shí)就帶有很強(qiáng)的地域限制,不利于學(xué)生對(duì)玉米形成全面的認(rèn)識(shí)。這樣的靜物預(yù)設(shè),只是滿足了學(xué)生對(duì)某一種玉米的外形特征、紋理、質(zhì)感等的觀察、分析和概括,而不能使學(xué)生形成對(duì)玉米整體的認(rèn)知,反而會(huì)讓學(xué)生誤以為所有的玉米都和自己寫(xiě)生的玉米一樣。為了改變這種情況,筆者利用實(shí)物和圖片引導(dǎo)學(xué)生主觀感知不同品種、不同形態(tài)和色澤的玉米,使學(xué)生形成對(duì)玉米的整體認(rèn)知。

(一)實(shí)物對(duì)比,發(fā)現(xiàn)共性

在教學(xué)時(shí),筆者拿著一根玉米問(wèn)學(xué)生:“你們認(rèn)識(shí)它嗎?請(qǐng)說(shuō)一說(shuō)它的外形和表面有哪些特征?”所有學(xué)生都知道這是玉米,并且大部分學(xué)生能描述玉米的外形、表面紋理、色澤、質(zhì)地等。由此看出,學(xué)生對(duì)玉米并不陌生。教師接著問(wèn):“誰(shuí)家里種過(guò)玉米或自己種過(guò)玉米嗎?”只有少數(shù)學(xué)生回答見(jiàn)爺爺奶奶種過(guò)玉米,大多數(shù)學(xué)生沒(méi)有見(jiàn)過(guò)生長(zhǎng)在地里的玉米,更不了解它的品種類(lèi)型及特征。這時(shí),組織學(xué)生實(shí)地觀察實(shí)物尤為重要。教師帶領(lǐng)學(xué)生到達(dá)種了幾種不同品種的玉米及其他莊稼的地里,但教師沒(méi)有告訴學(xué)生哪些是玉米,而是讓學(xué)生自己去尋找。雖然不同品種的玉米顏色、外形、大小等有差異,但學(xué)生還是能找到這些玉米。究其原因,學(xué)生說(shuō)它們都是長(zhǎng)條狀的,有苞葉,表面有很多光滑的顆粒,有長(zhǎng)長(zhǎng)的玉米須等。這些正是玉米的共性特征。

傳統(tǒng)的寫(xiě)生教學(xué)通常是先講后畫(huà),學(xué)生在教師的指導(dǎo)下對(duì)著靜物看一眼畫(huà)一筆,看到什么畫(huà)什么,缺乏知覺(jué)體驗(yàn)和思維邏輯。通過(guò)實(shí)物對(duì)比,學(xué)生可以觀察對(duì)象的外形特征、結(jié)構(gòu)、肌理等,歸納它們的共性特征,形成自己的感知經(jīng)驗(yàn)和思維理解。

(二)圖像解構(gòu),發(fā)現(xiàn)共性

在寫(xiě)生教學(xué)中,如果僅僅是觀察實(shí)物,學(xué)生的知覺(jué)感受還只是停留在表層,沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)的程度,也不夠具體,這將會(huì)影響后面表現(xiàn)部分的學(xué)習(xí)。為此,筆者采取這樣的做法:分別拍攝玉米的整體和局部照片,將這些照片進(jìn)行圖像解構(gòu)、轉(zhuǎn)譯、分析,引導(dǎo)學(xué)生在對(duì)象與圖示或知識(shí)的相互轉(zhuǎn)化過(guò)程中形成主觀感受。

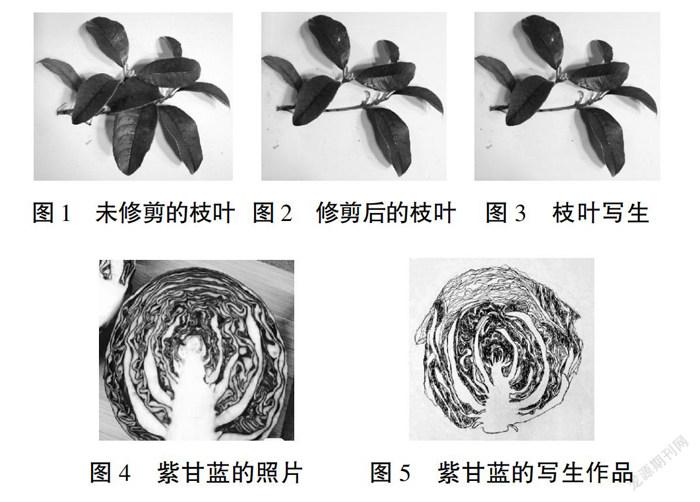

為了讓學(xué)生理解輪廓的概念,更準(zhǔn)確地捕捉到不同玉米的輪廓線,教師用圖片處理軟件將拍攝的整根玉米做剪影化處理(如圖6),引導(dǎo)學(xué)生對(duì)剪影化的玉米圖像進(jìn)行分解式觀察。學(xué)生發(fā)現(xiàn)不同玉米的輪廓線是不同的,有的筆直,有的曲折等。雖然玉米輪廓線走勢(shì)不同,但都呈平滑的“行走”狀,這就是玉米輪廓線的共同特點(diǎn)。學(xué)生還發(fā)現(xiàn),雖然玉米有長(zhǎng)短、粗細(xì)、大小等不同的特征,但基本上是呈前窄后寬的長(zhǎng)條狀。在引導(dǎo)學(xué)生觀察玉米的表面紋理和凹凸變化時(shí),教師將拍攝的玉米局部照片用圖片處理軟件將其處理成黑白圖像(如圖7)。這樣既可以去除色彩的干擾,也可以幫助學(xué)生進(jìn)行局部對(duì)比。學(xué)生發(fā)現(xiàn),玉米顆粒有大有小,挨挨擠擠,有些排列整齊,有些相互錯(cuò)開(kāi)等。

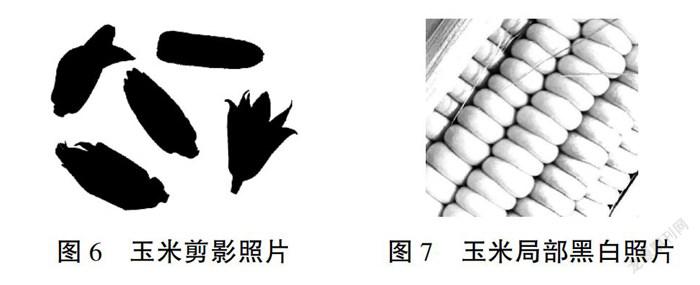

在具體指導(dǎo)學(xué)生作畫(huà)的環(huán)節(jié),教師將玉米照片做了黑白兩極處理(如圖8),讓學(xué)生明白黑白、疏密等關(guān)系。黑的部分是形體轉(zhuǎn)向另一個(gè)方向,白的部分是面向光的一面,表面突起明顯的顆粒因?yàn)樽钃趿斯饩€,在其后面形成了一條黑線,與凸起的部分形成了黑白對(duì)比關(guān)系。不同排列的玉米顆粒因光照而形成的黑白和疏密關(guān)系一目了然。

圖8 整根玉米的黑白兩極照片

教師利用圖像分解的方法引導(dǎo)學(xué)生觀察、分析玉米的黑白兩極照片之后,繼續(xù)提問(wèn)學(xué)生:“除了以上我們分析的這些玉米,是否還有其他形態(tài)的玉米可以研究?如果你抓住了玉米的共同特點(diǎn),能否創(chuàng)作出一件玉米的線描作品?在寫(xiě)生的時(shí)候,是否必須完全按照對(duì)象進(jìn)行觀察與表現(xiàn)呢?”學(xué)生經(jīng)過(guò)思考、討論后得出結(jié)論:在抓住了玉米的共性特征后,自己完全可以對(duì)玉米進(jìn)行局部或整體的再創(chuàng)造,寫(xiě)生的過(guò)程就是創(chuàng)作的過(guò)程。

解構(gòu)圖像分解式觀察不僅有利于教師引導(dǎo)學(xué)生理解、掌握寫(xiě)生對(duì)象的共性特征,還可以幫助教師選擇靜物時(shí)突破空間和時(shí)間的限制,使教師解決語(yǔ)言無(wú)法引導(dǎo)到位的問(wèn)題。

(三)談及感受,表達(dá)個(gè)性

學(xué)生認(rèn)知了寫(xiě)生對(duì)象的共性特征后,能夠更好地塑造形象,但繪畫(huà)不是單純的客觀再現(xiàn)對(duì)象,而是塑造形象和表達(dá)情感的統(tǒng)一。學(xué)生的情感來(lái)自各種感官參與下的體驗(yàn),并在體驗(yàn)中強(qiáng)化主觀感受,學(xué)生會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)化自己認(rèn)為重要的、感興趣的東西,忽略他們認(rèn)為不重要的或不感興趣的東西[2]。因此,建立在對(duì)寫(xiě)生對(duì)象共性特征認(rèn)知基礎(chǔ)之上的主觀感受,是對(duì)同一種靜物之間差別化的理解。

在教學(xué)中,教師設(shè)計(jì)了看一看、摸一摸的教學(xué)環(huán)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生全感官介入、全方位了解玉米。學(xué)生的感官不是被動(dòng)地接受,而是主動(dòng)地搜索和選擇。因此,學(xué)生用語(yǔ)言表達(dá)自己的感受時(shí)帶有明顯的情感選擇性。有的學(xué)生說(shuō):“我觸摸玉米的時(shí)候,感覺(jué)它的邊緣像一根彎彎曲曲的長(zhǎng)線,手指在上面滑動(dòng)時(shí)一顫一顫的,太好玩了。”有的學(xué)生說(shuō):“我摸了摸玉米,整個(gè)玉米表面很光滑,摸上去很舒服。”還有的學(xué)生說(shuō):“玉米須既像一根根絲線,又像老爺爺?shù)暮樱苋彳洝S衩椎陌~像一件戰(zhàn)袍,有刺刺的感覺(jué)。”等等。

認(rèn)識(shí)玉米不是最終的目的,關(guān)鍵是學(xué)生在感知和體驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生了不同的主觀感受。從學(xué)生帶有情感的回答中,教師發(fā)現(xiàn)學(xué)生對(duì)玉米的關(guān)注點(diǎn)是不同的。如果學(xué)生將個(gè)人感知帶入寫(xiě)生,那么他們會(huì)根據(jù)自己的感受重點(diǎn)關(guān)注某個(gè)方面。有的會(huì)關(guān)注玉米邊緣線的變化,有的會(huì)關(guān)注黑白灰的關(guān)系,有的會(huì)關(guān)注玉米須的形象表達(dá)……而主觀意識(shí)的關(guān)注和強(qiáng)化是學(xué)生個(gè)性化表現(xiàn)的主要原因之一。

(四)關(guān)注形式,表達(dá)個(gè)性

主觀意識(shí)的關(guān)注和強(qiáng)化雖然能體現(xiàn)學(xué)生的個(gè)性,但作品仍然帶有一定的隨意性和片面性。美是一種有意味的形式,學(xué)生個(gè)性化寫(xiě)生作品的形成除了要介入主觀情感,還要關(guān)注線條的形式語(yǔ)言。學(xué)生只有將對(duì)物體具象性的情感體驗(yàn)和對(duì)線條抽象性的審美體驗(yàn)結(jié)合起來(lái),才能真正掌握個(gè)性化表現(xiàn)的方法。

現(xiàn)代藝術(shù)已經(jīng)擺脫了實(shí)用性和功利性,是形式美的體現(xiàn),其表現(xiàn)語(yǔ)言具有獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值。因此,現(xiàn)代藝術(shù)更關(guān)注造型元素本身。在玉米寫(xiě)生的過(guò)程中,學(xué)生只有摒棄語(yǔ)言對(duì)玉米的指示和描述,將注意力集中到線條本身,才能體會(huì)線條運(yùn)動(dòng)性的含義。因此,教師提示學(xué)生拋卻玉米的色澤、肉質(zhì)、肌理、營(yíng)養(yǎng)等因素,將玉米看成一個(gè)完全由線條組成的物體,引導(dǎo)學(xué)生從一個(gè)線端開(kāi)始用手指作畫(huà),讓手指跟著眼睛走——線條轉(zhuǎn)折,視線就轉(zhuǎn)折,手指也跟著轉(zhuǎn)折。

在空中徒手畫(huà)的過(guò)程中,有的學(xué)生經(jīng)常在中途停下看一看自己畫(huà)到玉米的哪一部分了,接著又繼續(xù)舉起手來(lái)畫(huà);有的學(xué)生手、眼失調(diào),手指跟不上視線,導(dǎo)致自己在空中亂畫(huà)一通;還有的學(xué)生在空中作重復(fù)式圓圈運(yùn)動(dòng),似乎在畫(huà)玉米的種子。只有很少的學(xué)生以關(guān)注線條的方式在空中徒手畫(huà)。從學(xué)生的這些動(dòng)作表現(xiàn),教師發(fā)現(xiàn)要讓學(xué)生拋去寫(xiě)生對(duì)象的束縛和固有的思維,用視覺(jué)去探尋、思考線條的運(yùn)動(dòng)是存在一定難度的,需要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的指導(dǎo)和訓(xùn)練,并輔助一些教學(xué)手段才能完成。

教師采用了分步分解式空中徒手畫(huà)的方法。第一步:再次出示整個(gè)玉米的剪影照片(如圖6),引導(dǎo)學(xué)生對(duì)玉米的剪影進(jìn)行空中徒手畫(huà)。因?yàn)榧粲跋麥p了物體表面屬物對(duì)視覺(jué)的干擾,學(xué)生的注意力只集中在外輪廓線上,大部分學(xué)生畫(huà)出了玉米的外輪廓線。當(dāng)教師問(wèn)及學(xué)生在畫(huà)玉米外輪廓線的感受時(shí),有的學(xué)生說(shuō):“我之前沒(méi)關(guān)注到玉米的外輪廓線是這樣重復(fù)的一起一伏,像坐小汽車(chē)時(shí)顛簸的感覺(jué)。”有的學(xué)生說(shuō):“我的手指畫(huà)到玉米苞葉時(shí),感覺(jué)特別流暢、順滑,畫(huà)的時(shí)候速度就快些,但到玉米柄部的時(shí)候,像是走到了幾塊大石頭的邊緣,畫(huà)的時(shí)候就很慢,手指會(huì)停一下,再畫(huà)一下。”還有的學(xué)生說(shuō):“我在徒手畫(huà)時(shí),感覺(jué)掉進(jìn)了一個(gè)個(gè)淺淺的小坑,手指需要頓一頓,再重新跳出來(lái)。”等等。第二步:引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)玉米的局部照片(如圖7)進(jìn)行空中徒手畫(huà)。教師重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生在畫(huà)玉米粒時(shí)是怎樣用“筆”的,發(fā)現(xiàn)大部分學(xué)生將其畫(huà)成相似的等大的圓形,只有少部分學(xué)生在描畫(huà)玉米粒時(shí),將其畫(huà)成有大小變化、錯(cuò)落有致的扁橢圓形。經(jīng)過(guò)教師的引導(dǎo),有超過(guò)半數(shù)的學(xué)生達(dá)成要求。可見(jiàn),經(jīng)過(guò)指導(dǎo)和練習(xí),學(xué)生有了明顯的進(jìn)步。

學(xué)生只有關(guān)注線條的形式特征,才能認(rèn)識(shí)到線條不是簡(jiǎn)單地再現(xiàn)客觀對(duì)象,而是主體對(duì)客觀對(duì)象的主觀性解讀。學(xué)生眼睛追隨線條的軌跡運(yùn)動(dòng)時(shí),視線會(huì)時(shí)快時(shí)慢、時(shí)上時(shí)下、時(shí)長(zhǎng)時(shí)短,這些都給學(xué)生帶來(lái)了不同的情感體驗(yàn)。除此之外,學(xué)生個(gè)性化作品的形成還和學(xué)生的性格、興趣愛(ài)好、生活經(jīng)歷、觀察和理解的程度以及手眼的協(xié)調(diào)性等有關(guān)。

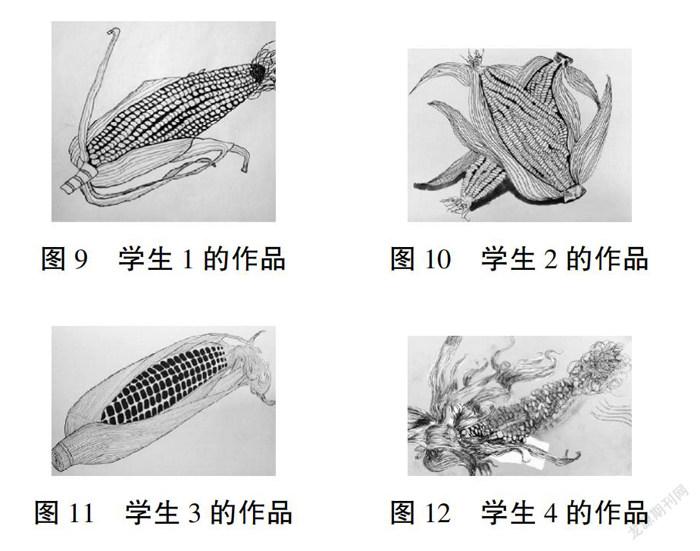

如學(xué)生1關(guān)注到玉米粒的此起彼伏及相互之間的明暗變化,嘗試用粗細(xì)變化的線條來(lái)寫(xiě)生,個(gè)性面貌明顯(如圖9)。學(xué)生2的注意力集中在大小不同的玉米粒的排列規(guī)律,他就用許多形狀、大小不一的線圈鋪滿了整個(gè)玉米,帶有一定的裝飾風(fēng)格(如圖10)。學(xué)生3因?yàn)閺哪婀饷嬗^察玉米,發(fā)現(xiàn)玉米粒之間的凹痕比玉米粒要亮,甚至比苞葉的顏色都亮,這種視覺(jué)感受反映到畫(huà)面上就是黑白灰對(duì)比很強(qiáng)烈(如圖11)。學(xué)生4性格活潑好動(dòng),他在觀察時(shí)眼神經(jīng)常處于游走的狀態(tài),因此,他畫(huà)的玉米線條流暢,有明顯的運(yùn)動(dòng)感(如圖12)。

三、自由構(gòu)圖,為主觀表現(xiàn)提供空間

構(gòu)圖是指將要表現(xiàn)的形象通過(guò)形式美法則組合起來(lái),形成一個(gè)協(xié)調(diào)、完整的畫(huà)面,它需要對(duì)畫(huà)面形象進(jìn)行主次、取舍、均衡等主觀性處理。小學(xué)低中段學(xué)生繪畫(huà)時(shí)通常是將視覺(jué)感受直接“轉(zhuǎn)譯”成畫(huà)面形象,因此他們的畫(huà)面經(jīng)常會(huì)表現(xiàn)出隨意的特點(diǎn)。而構(gòu)圖是將隨意表現(xiàn)轉(zhuǎn)換成有意表現(xiàn)的過(guò)程。因此,主觀自由構(gòu)圖不是放任學(xué)生自由作畫(huà),而是根據(jù)寫(xiě)生的實(shí)際靜物和學(xué)生的主觀理解做出合理的安排,使畫(huà)面有創(chuàng)造性和美感。這其中主要包含兩個(gè)層面的意思:一是教師自由擺放玉米,學(xué)生根據(jù)聚散、呼應(yīng)、遮擋等關(guān)系,經(jīng)過(guò)分析和理解形成合理的組合,開(kāi)展主觀表現(xiàn)創(chuàng)作;二是在玉米寫(xiě)生的過(guò)程中,如果出現(xiàn)畫(huà)得太大或太小、位置偏差等問(wèn)題,及時(shí)用增加玉米數(shù)量、改變大小或位置等方法進(jìn)行調(diào)整。

教師通過(guò)總結(jié)前面環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)過(guò)的內(nèi)容,讓學(xué)生明白:在抓住玉米共同特征的基礎(chǔ)上,加入自己的主觀感受和對(duì)線條的形式感受,可以對(duì)玉米的局部或全部進(jìn)行再創(chuàng)造。為了讓學(xué)生深刻理解這一畫(huà)理,教師進(jìn)一步提問(wèn)學(xué)生:“根據(jù)你面前的這根玉米,你能否創(chuàng)作出一幅由多根玉米組合而成的作品?”學(xué)生認(rèn)為,只要抓住玉米的共性特征,就可以畫(huà)出有組合的作品。教師繼續(xù)提問(wèn):“你能否根據(jù)這根玉米的擺法,說(shuō)一說(shuō)組合玉米時(shí)需要怎樣做?”學(xué)生認(rèn)為,這根玉米有一定的傾斜度,在作畫(huà)擺放時(shí)也要有不同的傾斜度。同時(shí),教師提示學(xué)生:擺放玉米除了要有不同的傾斜度,還要注意玉米的大小、前后、疏密的變化。當(dāng)學(xué)生作品完成后,教師將他們的作品拍照上傳到希沃平臺(tái),將作品分圖層擺放演示,提示學(xué)生擺放的方法。當(dāng)學(xué)生在寫(xiě)生過(guò)程中出現(xiàn)主體物位置偏差時(shí),教師引導(dǎo)學(xué)生用增加玉米數(shù)量的方法來(lái)平衡畫(huà)面。通過(guò)這樣經(jīng)常性的練習(xí),學(xué)生懂得了寫(xiě)生不僅僅是再現(xiàn)客觀對(duì)象,更是主觀再造形象。

如學(xué)生5在開(kāi)始寫(xiě)生時(shí),教師只發(fā)給他一根玉米,學(xué)生自己預(yù)設(shè)構(gòu)圖,先在畫(huà)紙中間畫(huà)一根玉米,然后用改變擺放傾斜度和大小的方法,在旁邊再畫(huà)兩根,形成了三根玉米組合的畫(huà)面(如圖13)。學(xué)生6和學(xué)生7在作畫(huà)時(shí)出現(xiàn)了主體物跑偏的問(wèn)題,教師引導(dǎo)他們?cè)佼?huà)一到兩根玉米,并適當(dāng)改變位置,這樣整個(gè)畫(huà)面就均衡了(如圖14、圖15)。

四、結(jié)語(yǔ)

主觀表現(xiàn)的線描寫(xiě)生是學(xué)生在觀察客觀對(duì)象的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)其最本質(zhì)的特征,經(jīng)過(guò)分析、簡(jiǎn)化和概括,用線條組織成形,同時(shí),用有變化的線條表現(xiàn)客觀對(duì)象各個(gè)部分,并加以區(qū)別。這一系列的思維活動(dòng)使學(xué)生形成了具有美術(shù)學(xué)科特點(diǎn)的思維方式和理解能力。教師需要引導(dǎo)學(xué)生對(duì)客觀對(duì)象進(jìn)行多樣化的分析并得出共性特征,讓學(xué)生在感知和體驗(yàn)中形成對(duì)客觀對(duì)象的個(gè)性化理解,使學(xué)生在面對(duì)復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象時(shí)能夠堅(jiān)持自主觀察和獨(dú)立思考,體現(xiàn)理解和表達(dá)的學(xué)科性能力。

主觀表現(xiàn)式寫(xiě)生是主動(dòng)選擇的行為,它需要技術(shù)的支撐,而技術(shù)是運(yùn)用線條進(jìn)行表現(xiàn)的技巧。因此,主觀表現(xiàn)的線描寫(xiě)生需要關(guān)注線條本身的形式語(yǔ)言。從學(xué)科要素上說(shuō),基于主觀表現(xiàn)的線描寫(xiě)生關(guān)注的不是客觀對(duì)象和畫(huà)面之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,而是運(yùn)用形式法則重構(gòu)畫(huà)面。學(xué)生只有運(yùn)用形式法則進(jìn)行表現(xiàn)才能有不同于他人的風(fēng)格和面貌,才能彰顯學(xué)生的個(gè)性和創(chuàng)造力。因此,主觀表現(xiàn)寫(xiě)生不僅有利于學(xué)生形成具有美術(shù)學(xué)科特點(diǎn)的思維方式和理解能力,而且也幫助學(xué)生掌握具有學(xué)科特點(diǎn)的觀察表現(xiàn)技巧。

參考文獻(xiàn):

[1]吳立文.基于主觀感受的小學(xué)線描寫(xiě)生教學(xué)策略研究:以《苦瓜寫(xiě)生》一課為例[J].中國(guó)美術(shù)教育,2014(1):35-40.

[2]宋揚(yáng).利用情感因素優(yōu)化學(xué)前兒童線描畫(huà)教學(xué)的研究[J].美育學(xué)刊,2018(4):12-17.

(責(zé)任編輯:羅小熒)