從內卷到新生:幼兒園課程建設路徑探析

浙江省寧波市象山縣定塘鎮中心幼兒園 張銀雪

案例背景

內卷化是一種社會或文化模式在某一發展階段達到一種確定的形式后便停滯不前的現象。反觀現階段的幼兒園課程建設,也多多少少出現了在同一水平狀態下無限自我消耗各類資源而無明顯提升的現象,筆者把這一現象定義為“幼兒園課程建設內卷化”。從內卷的角度審視我園現階段的課程建設,發現存在如下現象:

現象一:課程機制不合理,對于如何進行課程管理“束手無策”

混淆了課程管理與行政管理的區別,將行政管理的架構照搬到課程管理中,對于管理的優化僅停留在“指令是否清晰明確”“執行者是否高效”等內容的管理內卷上。

現象二:價值判斷不明晰,對于如何實施課程實踐“逐影隨波”

沒有科學的價值理念引領,僅僅是在課程活動形式上求新求異,而不是從“促進兒童發展”這個出發點去衡量,所以出現課程建設表面熱熱鬧鬧,實質還是在持續內卷。

現象三:培訓測量不科學,對于如何提升教師素養“心中無數”

由于對教師“已有經驗”的認知不到位,致使針對教師的培養策略不僅無效,而且給教師帶來了很大的負擔,致使教師出現了職業倦怠和瓶頸,這也是一種典型的內卷表現。

現象四:課程成效不顯著,對于如何開展課程評價“無從下手”

現有的評價方式(比如利用量表進行評價)都是幾年前的考量標準,對于評價的核心要點沒有把控,評價無法推動課程發展,仍然在原地空轉形成內卷。

過程及分析

那么,如何從內部出發去克服“內卷化”,提升課程實施的質量呢?我園以“四季田園”的課程建設為載體,以“一二三”的課程建設模式為策略,進行了以下探索:

一、優化一項機制,破除管理內卷

課程管理是課程改革中有先導作用的部分,為此我園將課程管理機制進行了調整,主要體現為以下兩個方面:

1.行政管理到課程管理的轉變

我園從金字塔式的層級管理模式優化為在課程引領組帶領下組建“課程研發組”“課程實施組”“課程保障組”,園長是第一責任人,其他各個小組形成橫向協作、縱向聯動的扁平化管理機制。

2.自上而下到上下流動的轉變

金字塔式的管理以單向溝通為主,而在新的課程管理機制中,在引領組進行課程價值定位、課程走向引領與指導后,課程研發組、課程實施組、課程保障組協同合作、雙向互動,有效實現課程管理的上下流動。

二、實施兩項研討,掃除執行內卷

1.“三式”審議會——把握課程價值

為提升研討價值,我園在教研審議中構建嵌入式融合聯動,主要包括入駐式前期審議、跟蹤式中期調研、邀請式后期研討。

⑴入駐式前期審議

課程引領小組成員入駐教研組前期主題審議,同時對關鍵價值進行點撥(見表1)。

表1.中班主題“秋收”前期審議記錄表

⑵跟蹤式中期調研

在課程實施的過程中我們進行了跟蹤式進班調研。以在大班主題活動“喜氣洋洋賀新年”中增加四季主題“冬日的豐收”為例:在中期進班調研時,指導教師需要明確幼兒在每一個分主題中的關鍵能力,在主題實施的過程中鼓勵幼兒玩一玩、試一試,力求豐富他們的生活經驗,發展他們的自主能力,提升他們的交往能力。在“年事知多少”的活動中,教師引導幼兒充分地搜一搜、看一看、聽一聽、想一想、說一說,開闊視野,豐富經驗;在“今年我當家”的活動中,教師引導幼兒多嘗試、多操作、多探究,進而收獲成功;“新年快來到”的活動則鼓勵幼兒自主發現、自我表達、主動參與、大膽展現(見圖1)。

圖1.大班主題活動“喜氣洋洋賀新年”

⑶邀請式后期研討

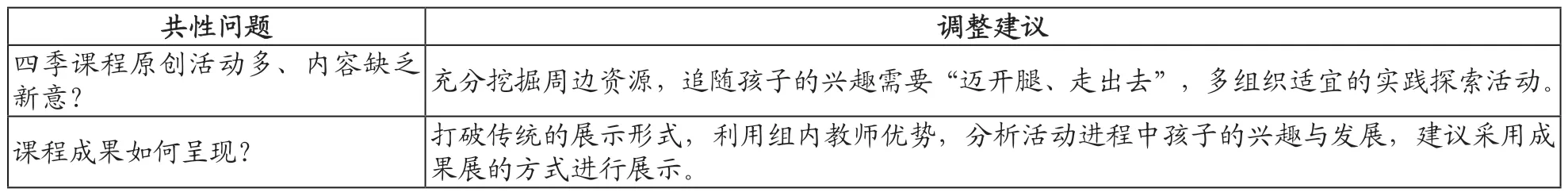

課程審議是一個反復研磨的過程,當遇到無法解決的問題時可邀請入駐的課程引領組、研發組成員共同參與研討(見表2),并針對一些共性問題提出建議(見表3)。

表2.“秋天的落葉”小班年級組研討概括

表3.“秋天的樹”主題邀請式課程研討概況

2.多元評價會——提升課程實效

我園課程評價剛開始時僅憑借幾份評價表、幼兒成長手冊等對幼兒進行評價,但這種評價是片面的,為此我園展開多元化評價,從對課程效果和實施過程的評價來促進師幼、家園全面持續發展。

⑴課程效果評價

①幼兒發展評價

采用多元化的評價形式,自評與他評結合,根據幼兒自身發展情況進行縱向評價,尊重個體差異。通過客觀公正的評價檢測課程實施的有效性(見表4)。

表4.四季田園課程幼兒發展評價

②教師發展的評價

課程實施的有效性依賴于教師對幼兒學習與發展規律和特點的精準把握和對幼兒核心經驗的準確定位,教師既是幼兒學習與發展評價的主體,也是課程實施成效的評價對象(見表5)。

表5.教師發展評價

⑵實施過程評價

通過園所自評、家長評價、上級考核相結合的方式對每學期的課程實施工作進行評價,主要參考了《浙江省幼兒園等級評定標準》中“班級保育和教育”的相關指標。

每學年舉行園內課程經驗推介會,在成果共享的自信中提升課程執行力。推介會由園長主持,由取得階段性成果的教師推介自己的經驗和做法;推介的內容包括活動區現場、幼兒學習故事等;推介的形式有現場觀摩、經驗介紹、策略解讀等。

三、推進三線并行,清除成長內卷

1.一線:學習引領,激發內驅力

通過園長在學習現場的引領來助力教師成長,以提升教師的能力為突破口,激發教師專業成長的內驅力。為此,我采用了以下兩種方式:

一是閱讀引領。我園組建讀書群,通過線上線下相結合的方式進行讀書分享。比如,本學期我們的教研重點是重塑教師的科學課程觀,為此對專業書籍《幼兒園課程》《生活化的幼兒園課程》等進行了共讀與共享。

二是實踐示范。在下班指導時,我會抓拍教育現場中有價值的活動過程,并通過微信群及時分享,引領教師們在第一時間互動研討、互助學習。

2.二線:項目認領,激活自主力

我們開展了稻草作坊、編織坊、科學坊等專題游戲項目,教師以認領的方式選擇游戲項目、項目成員,課程引領組只是在每學期有重點地參與指導。每一個游戲項目都有專人負責,每學期給予一定的經費保障。這些非行政性組織已成為我園課程實踐的重要力量,極大地調動了教師的主動性和創造性。

3.三線:班本課程,提升執行力

班本課程是課程園本化背景下教師課程執行力的一種深刻體現,也是破除“內卷化”的一個重要切口。一日生活皆課程,鼓勵、引導教師開發班本課程,充分發揮每位教師的智慧,提升教師課程執行力。為此,我們引導教師在日常生活中通過深入觀察幼兒的語言、行為、動作、表情等尋找幼兒的興趣點,繼而生成適宜幼兒探索的班本課程。

案例反思

一、收獲與成效

我們借用“一二三”模式,從課程管理、課程實施和教師成長三個方面嘗試去克服內卷化,最終產生以下成效:

1.機制流暢,運行高效。新的課程管理機制讓課程實施中各個環節出現的問題都可以得到切實反饋和解決,讓課程運行保持高效。

2.減少內耗,精準研討。以問題解決、凸顯課程價值為導向的兩項研討會給了課程實踐強有力的支撐,為幼兒發展提供支持。

3.科學培養,促成成長。通過三線并行的方式,讓教師從理論上提升課程思想,從實踐上把握課程實施,教師的主體性獲得了應有的尊重并被完全解放出來,從而實現教師和幼兒的共同發展。

二、不足與思考

1.內卷現象及成因、措施的進一步分析。將人類學內卷化的學術概念引用到學前領域課程建設中,雖然給課程建設研究提供了一個新的思路,但對于內卷現象的把握、內卷原因的分析是否科學適宜可能是一個值得深入探討的問題。

2.克服課程評價中的內卷化需進一步優化。幼兒園課程的反思及評價普遍不夠深入,因此在實施課程評價時應遵循有效性、全面性、主體性原則;課程環境創設、教師的教學能力等也可以納入課程的評價體系當中;增強教師自下而上的自主表達和學習互通,分享行動中珍貴的感悟,聚焦問題、解決問題。