不同處理對苦參種子發芽的影響

孟 玲

(山西林業職業技術學院,山西 太原 030009)

苦參(SophoraflavescensAit.)為豆科槐屬(Sophora)草本或亞灌木植物[1],是一種干燥根入藥的常用中藥,具有清熱燥濕、利尿、殺蟲的功效[2],常用于治療溫熱痢疾、便血、黃疸尿閉等癥[3]。此外,苦參還可以用于沙漠綠化和水土保持造林[4],或作為生物農藥[5]的原材料、動物的飼料[6]等。苦參應用范圍廣,需求量大,但是由于其種子具有硬實性[7],直接進行大田播種,發芽遲緩[8],發芽率低,易造成種子浪費。筆者對10個不同產地的苦參種子進行硫酸處理[9]、磨砂處理[10],以確定破除種子硬實性的最佳方法與最優苦參種源。并在光照和黑暗條件下設置不同溫度對苦參種子進行處理,進而探究其種子發芽的最適條件。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

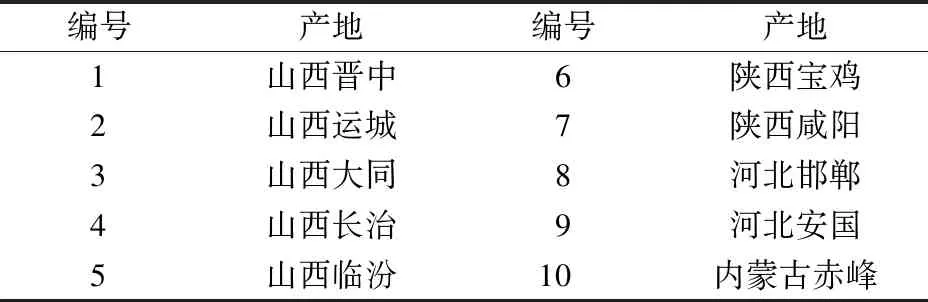

試驗材料為來自全國10個不同地區的飽滿苦參種子,編號及產地見第17頁表1。

表1 苦參種子編號及產地信息

1.2 試驗方法

1.2.1 破除種子硬實性的方法

將10個產地飽滿的苦參種子各取150粒,平均分裝于3個培養皿中,共30組。設置3個處理。處理1:用98%的濃硫酸浸泡種子40 min,每隔20 min攪拌1次,再用清水沖洗稀釋濃硫酸,最后用蒸餾水洗滌2次~3次;處理2:用細砂紙摩擦種子至表面有明顯劃痕;處理3(對照):不做任何處理。采用紙上發芽法,置于25 ℃培養箱中,種子露出1 mm的胚根時即為發芽。

1.2.2 不同光照及溫度處理

不同光照試驗設置全光照和全黑暗2個處理,以錫紙包裹培養皿作為黑暗處理。不同溫度試驗設置7個溫度梯度,分別為5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃。采用紙上發芽法,每個處理50粒種子,選用1.2.1中發芽率最高的苦參品種,采用破除種子硬實性的最佳方法對苦參種子進行處理。

1.2.3 計算方法

發芽勢(%)=8 d發芽的苦參種子數/供試種子數(50)×100%,

發芽率(%)=15 d發芽的苦參種子數/供試種子數(50)×100%,

發芽指數(GI)=∑Gt/Dt。

式中:Gt表示不同天數種子的發芽數,個;Dt表示發芽天數[11],d。

1.2.4 數據分析

使用SPSS 20.0、Excel 2016對數據進行處理分析。

2 結果與分析

2.1 不同破除種子硬實性方法對苦參種子的影響

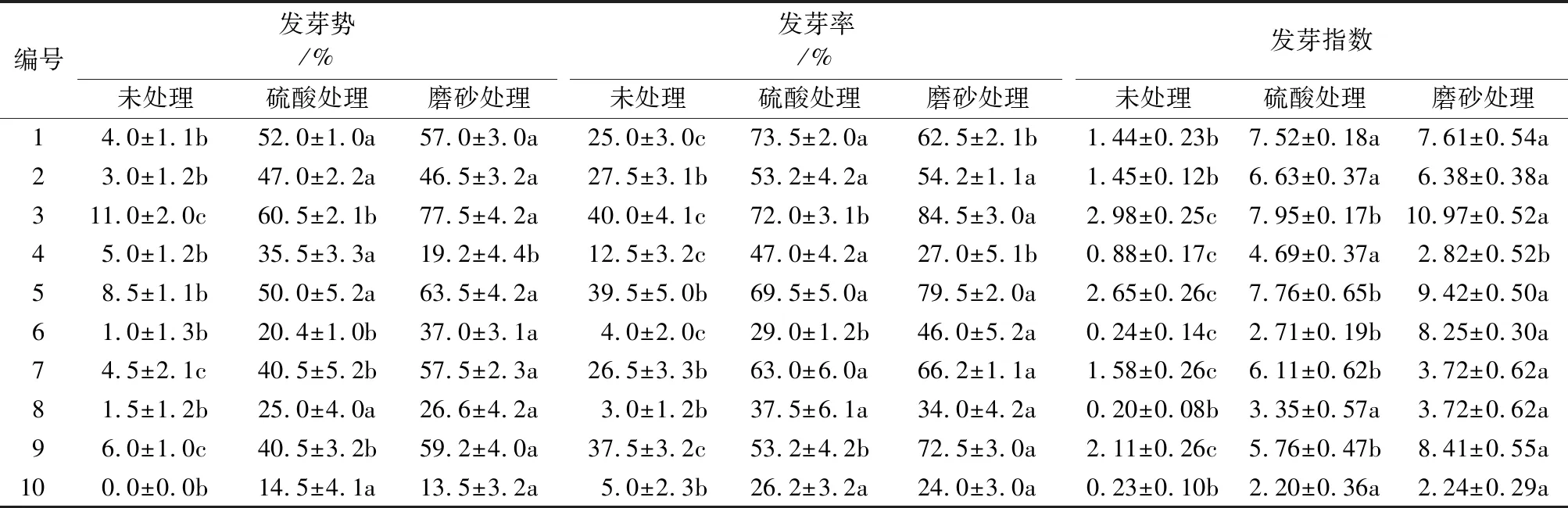

不同破除種子硬實性方法對苦參種子萌發特性的影響見表2。

由表2可知,未處理的苦參種子中10號種子(內蒙古赤峰)的發芽勢最低,且發芽率和發芽指數均較低,3號種子(山西大同)的發芽勢、發芽率和發芽指數均最高。硫酸處理和磨砂處理均可以提高種子發芽率,不同產地的種子宜采用不同的處理方式。1號(山西晉中)、4號(山西長治)種子采用硫酸處理發芽效果明顯好于磨砂處理,3號(山西大同)、5號(山西臨汾)、6號(陜西寶雞)、9號(河北安國)種子采用磨砂處理效果明顯好于硫酸處理,其它產地種子在2種處理下差異不大。所有處理中,3號(山西大同)種源的種子在磨砂處理下,發芽勢、發芽率和發芽指數最高。

表2 不同破除種子硬實性方法對苦參種子萌發特性的影響

2.2 不同光照及溫度處理對苦參種子的影響

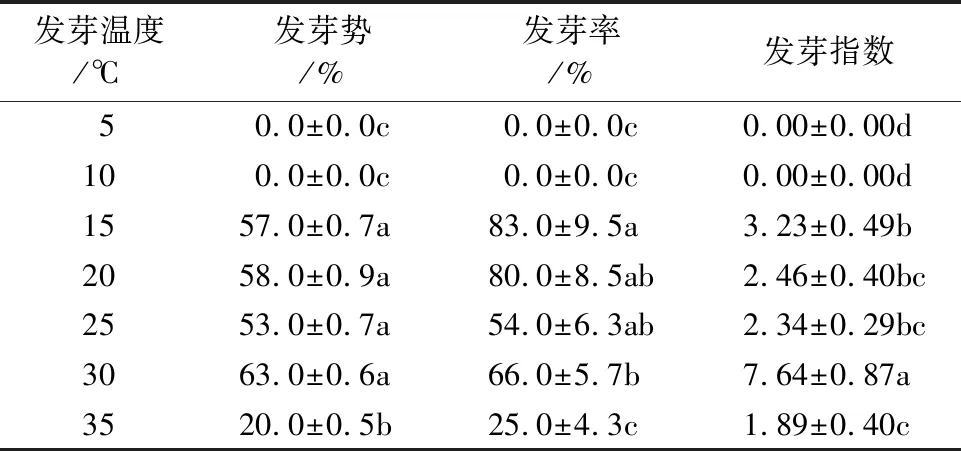

選用3號種子(山西大同)經過磨砂處理后,分別在光照和黑暗條件下,測試不同溫度對其發芽指標的影響,結果見第18頁表3和表4。

由表3和表4可知,在光照和黑暗處理下,溫度≤10 ℃時,種子不發芽;溫度為15 ℃~35 ℃時,種子均可萌發,但發芽率有所差別。在光照和黑暗條件下,溫度為15 ℃時,種子發芽率最高;溫度為35 ℃時,種子發芽率最低。黑暗條件下不同溫度對苦參種子萌發的影響與光照條件下差別不大(30 ℃除外),黑暗條件下各個溫度處理的發芽率均高于光照條件下(30 ℃除外)。

表3 光照條件下溫度對苦參種子萌發特性的影響

表4 黑暗條件下溫度對苦參種子萌發特性的影響

3 討論與結論

苦參種子具有硬實性,發芽緩慢且發芽率低,播種前對苦參種子進行處理,可明顯增快其發芽速度,提高其發芽率。本研究選用10個不同產地的苦參種子,分別用硫酸和磨砂2種處理方法對苦參種子進行處理,結果顯示,不同處理方法均可促進苦參種子發芽,與崔芬芬[12]、張慶霞[13]等人的研究結果一致,說明苦參種子發芽遲緩的主要原因是其硬實性。本研究中,3號(山西大同)種源的種子在磨砂處理下,發芽勢、發芽率和發芽指數最高。不同產地的種子對不同處理方法表現出差異性,在生產中,可以根據實際情況選用合適的方法對苦參種子進行處理。溫光水肥氣是植物生長所需的必要條件,合適的溫度可以促進種子萌發[14],植物種子根據其光敏性可以分為喜光性、忌光性和光中性[15]。本研究比較了光照和黑暗條件下不同溫度處理對苦參種子萌發特性的影響,結果顯示,苦參種子在黑暗和光照條件下均可以萌發,屬于光中性種子,與孫黎等[16]人的研究結果一致。在溫度為15 ℃~30 ℃時,苦參種子發芽率均較高,在黑暗條件下溫度為15 ℃時,發芽率最高,在生產中可以采取此方法來促進苦參種子萌發。