日之夕矣,彼黍彼稷

張定浩

一

我在林庚先生的文集《唐詩綜論》中,意外地見到幾篇談論《詩經》的短文,其中似乎只有《〈野有死麕〉》一篇注明發表在一九六五年的《文史》雜志上,其余《〈君子于役〉》《青青子衿》等數篇均無出處。這些一兩千字的文章,被作者冠以“談詩稿”之名,附在文集最后。作者在后記中自謙這些短文“大都是早年短篇的談詩散文,上自風騷,下迄唐宋,多乃零星詩句的點滴體會,不足為論,不過是全書的余響而已”。說是早年,實則彼時作者也已過天命之年,而這些亂世中聊以遣興的短文,因其出自詩人之心的體貼蘊藉,又攜帶著現代漢語發展至二十世紀四十年代所漸漸形成、隨后又轉瞬即逝的豐潤、明凈與婉轉流蕩,反倒能在時過境遷之后,仍葆有一種不滅的新鮮在,余響遂成了令人懷想的正音。

比如他講《君子于役》:

“君子于役,茍無饑渴?”這才是真正的掛念,而此外便什么也不說。她之所以想念起遠人,乃不由于悲哀,而由于暮色里一片的安息之感,才想起了辛苦在外的人,才想起要與那人分享這喜悅,所謂“采之欲遺誰,所思在遠道”。這便是一點的惋惜之情,也便是一點最平實的愛,因物及人,因人及物,古詩所謂“此物何足貴,但感別經時”,物我之間有一點美善的關系,這所以不由于感傷而由于喜悅。黃昏的美感本來有濃厚的彩色,但是人偏偏又有了遲暮之感,這便是頹廢的開始。從頹廢之中而又生出一點愛來,這乃是人生的一點轉機。所謂“天意憐幽草,人間重晚晴”,“日之夕矣”自然沒有這么分明的意思,卻預先為后來不健康的人們留下了愛戀。

我覺得這里解得就比錢鍾書總結的“暝色起愁”(參見《管錐編·毛詩正義·君子于役》)要更好一些。錢鍾書是博采古今中外的詩句來證明“詩人體會,同心一理”,但林庚還看到古今情感在承續中隱伏的差異。而能夠感知到《君子于役》一詩在哀愁憂思之外期待分享的安寧喜悅,就我所知,在這首詩的詮釋史中,也是少有的。

詩學研究者試圖追索一首詩的本事和緣由,但他們不曉得,一首詩雖然自有其特定和具體的寫作緣由,但詩人寫詩的過程,很多時候,卻是要努力嘗試忘記和克服這個緣由,乃至要“在自己身上克服這個時代”(尼采語)。“君子于役”,這四個字本身已經是一首詩。至于究竟具體是何種“役”,何等程度的“役”,詩人都不曾提及。或許他覺得這并不重要,甚至需要拋開煩瑣的私人細節糾纏。“君子于役”,這是詩人所看到的、屬于在世君子的普遍而恒久的命運。

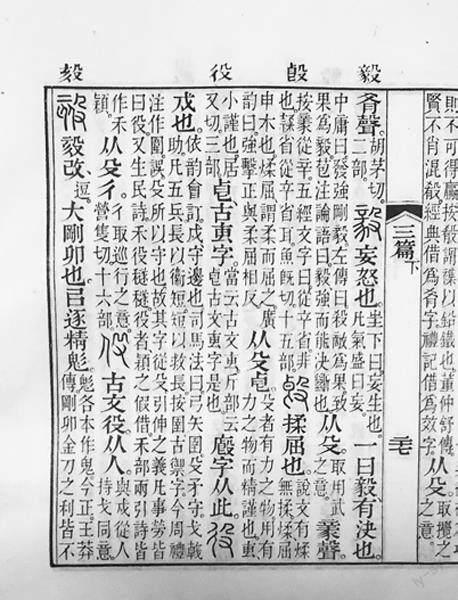

段玉裁《說文解字注》上海古籍出版社1981 年影印版

《說文·殳部》段玉裁注:“凡事勞皆曰役。”君子雖可努力做到不為物役,但在力所能及的內心自由之外,一個人只要去做事情,去參與社會生活,就仍然不得不為種種外力所勞煩,所驅使。古代之行役者,今日之打工人,就其本質而言未必有太大的差別。只不過,悲嘆苦難的人往往并非置身苦難的人,言說與行動的分裂古今皆然,但詩歌的一個作用,或許正是彌合這種分裂,好的詩歌總是在暗暗調整和糾正我們對一些事情自以為是的情感判斷,而非迎合。

“君子于役,不知其期。曷至哉?”這里面沒有抱怨,因為抱怨是無濟于事的,重要的是耐心和具體的關心。“曷至哉”,一直有兩解,鄭玄箋釋為“何時當來至哉”,即“什么時候到家”;而朱熹則釋為“且今亦何所至哉”,即“現在到哪里了”。我覺得后一種解釋于詩意上更深一些,倘若生命本身就是一場漫長的苦役,我們雖無法知道各自具體的期限,但依舊可以問一句,現在到哪里了。這是將時間的困惑轉化成空間的確認。西西弗無止境地又徒勞地一次次推動巨石上山,“不知其期”,但加繆說,應該認為,回身走向巨石的西西弗是幸福的,“一開始就堅信一切人的東西都是源于人的,西西弗就像盲人渴望看見而又知道黑夜是無窮盡的一樣,永遠行進”,至少,西西弗知道此刻自己走到哪里了,而關心西西弗的人也想知道。

“雞棲于塒,日之夕矣,羊牛下來。”這三句詩很美,有人甚至認為這就是中國田園詩的濫觴。于鬯《香草校書》:“今卻‘日之夕矣一句在中間,則以中間一句義貫上下二句,詩法之變也。”這三句中有空間和時間的交錯,并最終落腳在空間中。也還是林庚解得細密:

棲是鳥在巢上,而雞是家禽,便又把這印象由巢上拖下,于是自然地落在短墻之上。“雞棲于塒”,所以是情生文,也是文生情。那么這不正是一個黃昏的時分嗎?下面“日之夕矣,羊牛下括”才因此不覺得那么唐突。如果我們沒有這墻頭的一瞥,則日之夕矣,如何能有一個那么親切的落日?落日下山,而羊牛也自山坡走下,這里連帶而來,正是一片當時的實感。原野的景色雖然沒有說出,卻已點綴于這個短墻之外。

因此,這種“中間一句義貫上下二句”的詩法,看似炫技,實則只是眼前所見的實錄。那居家的婦人就是先看到回巢的雞,隨后目光沿著短墻看到了遠處的夕陽,再看到夕陽下緩緩而歸的牛羊。如果改成“日之夕矣,雞棲于塒,羊牛下來”,意思雖然沒有變,卻顯得有點呆板,因為那婦人由近處向著遠方猶疑探望的目光不見了,就只成了局外人對鄉村生活圖景的空洞贊美。

再者,這三句居中的“日之夕矣”,恰好對應前面三句居中的“不知其期”,仿佛是一種自問自答,我雖然不知道你的歸期,也不知道你如今身在何處,對這些我所不知道的,我只能保持沉默和耐心,但我可以努力講述我所知道的一切,比如此刻我所看到的盛大的日落。

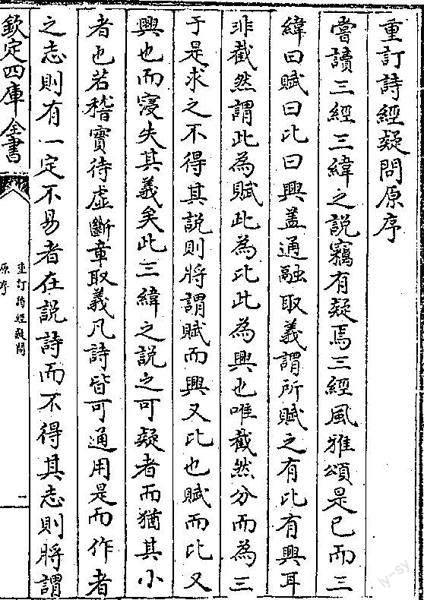

姚舜牧《重訂詩經疑問》,四庫本

“君子于役,如之何勿思。”如果說首章的前三句從彼處的君子講起,中間三句回到此處的婦人,那么這最后兩句,就是將此處和彼處勾連在一起。“如之何勿思”,這種曲折的句法也暗示了閨中人調伏其心的艱難。“如之何”,是先秦兩漢一種特定的句法,其中每個字都是有意義的,即拿這個事情怎么辦;“勿思”則是詩人希望達到的結果。它們合在一起,直譯的意思大致會是,我該拿“君子于役”這件事怎么辦才能做到不去思念?后來的闡釋者,大多就將“如之何”等同于“如何”或“怎么樣”,這意思大抵也沒錯,卻少了一份那種一字一頓、往復回環的糾結,以及達臻自我平復時的安寧感,好比百煉鋼如何一點點化成繞指柔。

于是這安寧并不意味著放棄思念。陶淵明《答龐參軍》:“伊余懷人,欣德孜孜。我有旨酒,與汝樂之。乃陳好言,乃著新詩。一日不見,如何不思。”末句就是對《君子于役》的化用,而從中我們看不到悲哀,因為這思念已經化為了一種日常,成為生活本身,生活本身的方向就是要朝著和那個人一起分享的時光。

“君子于役,不日不月。曷其有佸?”一個人外出久了,對在家中等待他的人而言,相應的計時工具也會慢慢發生變化,起初是以他離開的日子來計算,后來則以月計,再后來,或許就不再以日和月來計算了,是謂“不日不月”,這也談不上感慨,只是如實的陳述。“佸”和后面“羊牛下括”的“括”,都是會聚的意思。“曷其有佸”,什么時候才能夠再相會呢?但與其說她是在要一個答案和期限,不如說,她是在表達一種終有一天必將會重逢的決心。

“雞棲于桀,日之夕矣,羊牛下括。”這里可以說一說的,是雞桀和雞塒的區別。雞塒,最早當是在矮墻上鑿出的淺淺洞穴,主要是供母雞生蛋和孵化小雞所用,因其依附于墻,比較穩固,且在墻上相對比在地上安全。后世漸漸發展出專門制造的雞窩,也依舊稱為雞塒。雞桀,則是供雞睡覺的橫木架子,甚至也包括雞所棲息的樹枝。雞本就有棲息在樹枝上的習性,并且在架子上睡覺可以將糞便拉在地面,從而保持自身的干凈,避免各種寄生蟲的侵襲。現在農村養雞依舊有搭棲息架的傳統。有些流行的《詩經》注解,將雞桀解釋為拴在木樁上的雞籠,或者竹木編的可折疊的雞柵欄,恐怕都是不對的。

姚舜牧《重訂詩經疑問》:“塒必其茍棲處,桀必其穩棲處。”從回到雞窩到最終上架睡覺,有一個過程。這個過程,也是從牛羊下山緩緩歸來到最終會聚的時間,或者可以說,這個過程就是居家的婦人每日所目睹的黃昏。所謂“斷送一生憔悴,只消幾個黃昏”,其實只是后世男性文人幾成慣例的抒情,而對于古往今來真正在鄉村中日復一日生活著的婦人們來講,家禽牲畜歸來的黃昏,做好了晚飯的黃昏,首先意味的是緊張辛勞的一天的結束,意味著短暫安寧的到來。這也正是林庚所說的“暮色里的一片安息之感”。

“君子于役,茍無饑渴。”這也正是居家晚飯時分自然會生出的對于缺席者的平實掛念。如果說首章末句“如之何勿思”是對自己而言,那么這一章末尾的“茍無饑渴”則是對遠人而說。這兩次祈語其實都是低聲的,因為不知道能不能實現。

二

《君子于役》位列《王風》次篇,在它前面,作為《王風》開篇的,是那首著名的《黍離》。

彼黍離離,彼稷之苗。行邁靡靡,中心搖搖。知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?

彼黍離離,彼稷之穗。行邁靡靡,中心如醉。知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?

彼黍離離,彼稷之實。行邁靡靡,中心如噎。知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?

圍繞這首《黍離》,已經有過很多精彩的疏解,再單獨重講一遍,似無必要。但如果把它和《君子于役》放在一起,這首次二篇之間倒是還有不少可以貫穿比較的東西。

和《詩經》中很多篇章一樣,關于《黍離》的主旨,歷代一直有各種各樣不同的說法,但最為主流和普遍的意見,是認為這首詩講的是東周大夫行役至西周故國,見到原本的宗廟宮室所在之地如今已經成為禾黍叢生的莊稼地,“閔周室之顛覆,彷徨不忍去,而作是詩也”,而毛詩小序和朱熹在這首詩上也達成了一次難得的共識。

我們前面講到《君子于役》的作者只字不提令君子長年在外從事的是何種具體事務,詩人看到的是一種普遍的命運,隨后他講述的只是閨中人的即目所見和即景會心。而《黍離》亦有類似的筆法,我們現在見到那位行役的君子了,但我們依然不知道他具體的身世、際遇,我們依舊只能順著他的目光看出去,看到一片如“日之夕矣”般不背負任何歷史印記的自然景致,再聽他坦陳此時此刻的心事。

徐光啟《毛詩六帖講意》:“此詩詳玩本文,不見一宗周字,亦不及一宗廟宮室等字。今俱就感黍稷而興歌上言,不可露出宗周意思,亦不露出宗廟宮室,如此則有無限感慨之情,而于‘謂我心憂、‘謂我何求處自有含蓄,且不失詩人渾厚之旨。”

一首抒情詩的深度,往往來自那些它沒有直接講出來的部分。但這并不僅僅是后世所謂的“隱微之術”,在早期中國古典詩人那里,這種沉默自抑的筆法,更多源自性情和教養,以及對于“人的局限性”的更為誠懇的認知。而朱熹《詩集傳》在這里引用前朝學者劉安世的話,我覺得也特別之好:“常人之情,于憂樂之事,初遇之則其心變焉,次遇之則其變少衰,三遇之則其心如常矣。至于君子忠厚之情則不然,其行役往來,固非一見也。初見稷之苗矣,又見稷之穗矣,又見稷之實矣,而所感之心終始如一,不少變而愈深,此則詩人之意也。”

所謂“常人之情”,未必就是要被鄙棄的,因為那也是一種普通人的自我保全。某種程度上,《君子于役》講述的就是一種常人之情,那居家的婦人面對變故之后的平靜襯托著《黍離》中行役君子始終如一的憂憤,構成了中國人生活的兩面,如水火之相濟。而詩人,就是要同時理解和體貼這兩種屬人的珍貴情感:忽視常人之情,容易變得尖刻峻厲;而遺忘了君子之情,也會導致卑屈茍且。

《黍離》三章,“彼黍”一直“離離”,而“彼稷”則自苗而穗而實。前人對此一直有各種各樣的解釋,然而也都有各種各樣的牽強。黍和稷同為上古最重要的兩種糧食作物,考《詩經》中出現黍和稷的篇章,有六首詩有黍無稷,有八首黍稷并舉,沒有一首單獨出現稷,也就是說,黍稷在《詩經》中構成的基本是一種同類合稱關系,而非異類對比關系,沒有理由認為《黍離》是個例外。因此,若將《黍離》中“彼黍離離,彼稷之苗”視為一種互文修辭,即“彼黍稷離離,彼黍稷之苗”(那些黍稷稀疏成行,長出新苗),或許會更為平實一些。

“行邁靡靡,中心搖搖”“行邁靡靡,中心如醉”“行邁靡靡,中心如噎”。在《君子于役》中,夕陽西下,禽畜歸巢,在這一片自然界的動態圖景中我們看不到人的動作,那個婦人仿佛是靜止的,恒定的,她成為家園的一部分;而在《黍離》中,一切顛倒過來,只有人持久地行走在靜謐無聲的大地上,而和那些扎根于廢墟之上肆意生長的植物相比,他更像是一個被雙重拔根的人,失去故國,也回不了家園。

“知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求。”但凡君子之情,因其稍稍有別于常人,就會有人知有人不知。這兩句忽然而起,仿佛詩人忽然分身于外,凝視那個正在如醉如噎的自己,也審視著那些在未來歲月中可能存在的知己或路人,進而仰天感慨道,“悠悠蒼天,此何人哉”,此處的這個“我”,到底是個什么樣的人呢,需要承擔這一切。這種分身術,令過去、現在和未來渾然一體,再奇異地完全落實在此時此地這個獨行君子的身上,只因為“人能弘道,非道弘人”。

“此何人哉”這句詩更為常見的解釋,是“致此者何人”,即導致這一切亡國的是什么人啊,表示對禍國殃民者的斥責。但這種解釋,一方面要增加一個本來沒有的動詞,另一方面,似乎也變成一種怨天尤人,有違君子“反身而誠”之本分。再從句法上講,“此何人哉”與《小雅·何人斯》“彼何人斯”相仿,“彼”既為“他”,“此”自然應該是“我”。

《君子于役》中幾乎沒有“我”,即便有“我思”也要竭力遏止(“如之何勿思”);而《黍離》中滿滿當當的全都是“我”,憂思充塞鼓蕩于天地之間。但這二者又不能簡單地等同于后來王國維所區分的“有我之境”與“無我之境”,它們要比王國維拈出的詩境更渾厚一些。《黍離》之“有我”,不單單是“以我觀物”,更是分出一個他者的目光來觀“我”,“我”既是主體又是客體,是行動者也是敘事者;而《君子于役》之“無我”,也并非由于“以物觀物”,相反,《君子于役》中“我”的目光無處不在,但詩人有意識地后撤了一步,“我”既是一個等待者,同時也是一個見證這種等待的人。

《王風》收詩十首,據說皆為東周時期的作品。此刻煊赫一時的西周已經滅亡,華夏文明風雨飄搖,“我生之后,逢此百憂”(《王風·兔爰》),這既是個體生不逢時的哀嘆,卻也是一種永久的哀嘆,因為歷史上的亂世遠多于治世。能夠“生在貞觀開元時,斗雞走犬過一生”的,畢竟只是幸運的少數人,大多數人終其一生,多多少少都會經歷一些大的動蕩或戰亂,經歷無可抗拒的離散和喪失。《王風》的編者,用開篇的兩首詩,教我們如何“站在人這邊”,懷抱無限的耐心,去承擔和見證。