為了減壓再做一份工

孟佳麗

今年4月,25歲的劉一顆接到了人生第一筆騎手訂單。新手上路,諸多不順,好在那天無論是派送系統的工作人員,還是遇到的路人都對她很友好。當騎手第一天,劉一顆總共送了6單,賺了103.3元。

“累,但是開心。”第一天結束,劉一顆發出這樣的感慨。她沒有想到,這樣一份本來很機械化的工作,某種程度上反倒消解了她主職工作的壓力和焦慮。騎手并不是劉一顆的唯一身份,她還是北京一家廣告公司的文案策劃,這曾是她夢想的工作,如今卻成了壓力的來源。反倒是在送外賣的幾個小時里,劉一顆覺得自己重新擁有了生活。

“外賣這個工作會讓我覺得很興奮,你總能看到一些平時坐在辦公室里看不到的東西,這對我來說是一種自救的方式。”劉一顆說。過去她上班、下班,不是面對電腦,就是面對手機,而騎著電動車穿梭在北京的街頭巷尾,她觀察到了生活原本的樣子。

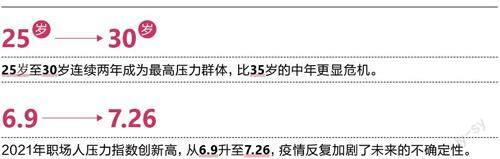

年輕人是職場“高壓”群體

數據來源:脈脈×開課吧《中國職場壓力報告2021》

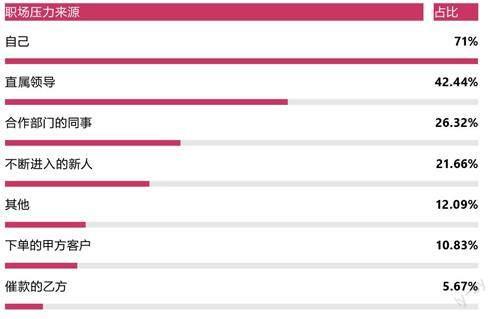

職場人的壓力來源

數據來源:脈脈×開課吧《中國職場壓力報告2021》

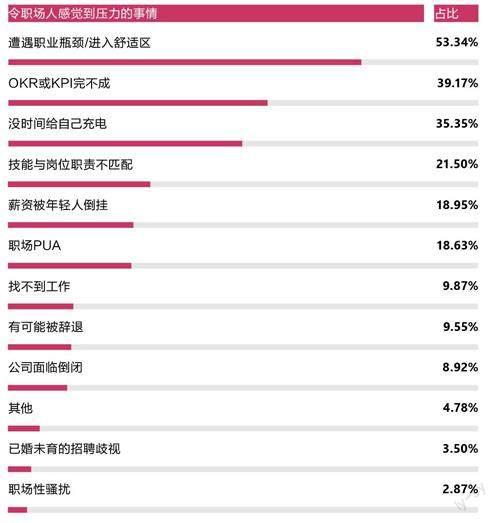

“職業瓶頸”最令職場人感到有壓力

數據來源:脈脈×開課吧《中國職場壓力報告2021》

送外賣這項副業成了劉一顆的情緒出口,為她提供了某種情緒價值。這樣的例子越來越多。

過去,副業的價值大多是補充收入,或是作為一種職業技能的延展,以此增加個體的競爭力,來抵御職場的不確定性。而現在,越來越多的年輕人做著一份“無用”的副業,它們或許并不能帶來可觀的收入,卻能把人從高壓的職場環境里解救出來,拓寬生活的邊界。

用體力勞動對沖腦力勞動的虛無

根據脈脈與開課吧聯合發布的《中國職場壓力報告2021》,25歲到30歲的職場人連續兩年成為壓力最高的群體,甚至比35歲更顯危機。這份報告發布的當年,職場人自我評估的壓力平均值再次突破最高值。職業瓶頸、看不到光明的未來,是最大的壓力來源。

劉一顆就是這部分高承壓人群之一。1997年出生、廣告專業畢業,從小到大總有一些奇思妙想,這讓她在實習時毫不猶豫地將廣告文案當作擇業方向。一份興趣使然的工作原本是職場人最好的歸宿,但后來,故事的走向跟我們看到的大部分當代職場故事一樣:興趣被重復的工作消磨,畢業時的那些靈氣也隨著繁重的任務、復雜的人情喪失大半。

從廣告公司下班后,外賣騎手劉一顆上線。

劉一顆把自己的工作流程簡化為:看東西、接工單、想東西、做出來,接受各種質疑,打起精神來給新的方案,或者干脆接受失敗。她時常感到挫敗,搭上許多個日夜想出來的創意并不能讓客戶滿意,改來改去的方案有時候又很難說服自己。“成就感”在她的工作中是稀缺的。

最痛苦的是,作為文案,需要大量生活素材的輸入,日常中應該打開自己每一個器官,感受生活的方方面面,才能把對生活的觀察,凝練為洞察和廣告創意。事實上,從早晨九點半坐上工位開始,劉一顆每天面對最久的,就是眼前的電腦。下班之后的生活大多是疲憊不堪的,生活的干涸、工作的瓶頸交替而來。

對于當時到底是哪件事促使她最終決定去兼職送外賣,劉一顆已經有點想不起來了。她只記得那陣子,情緒的壓力到達了頂點—4月正是全國疫情多發的時候,和上級的小矛盾、被封在家里的痛苦、樓上鄰居擊鼓求救的荒唐、負面消息接二連三,她突然就爆發了。

在送餐路上,劉一顆習慣隨手記錄。

劉一顆的應對方法,是以體力活動來對沖生活的不確定性所帶來的煩悶。她在求職軟件上注冊成為一名眾包騎手,租了車、買了服裝,開啟了自己下班后送外賣的生活。

起初,她把送外賣當成一種“逃避”,可以讓她把身體和精神都從本職工作中抽離出來,不管有多少難題沒解決,都先不去想它。劉一顆沒有期待從送外賣這件事上獲得多少快樂,本質上她覺得這種體力付出是一種折磨,“精神上已經不能再繼續折磨自己,就轉戰體能折磨”。一種毀滅的痛快刺激著她的神經。

在此之前,劉一顆也嘗試過一些解壓的方法,比如喝酒、看劇,但它們沒有辦法從根本上持續為她提供力量來源,一回到工作中,她又進入了標準社畜狀態。

送外賣不一樣,這件事對新手來說有點難,卻是走向真正生活的好機會。

她有諸多不熟練的時刻,比如找不到送餐地點、因超時被投訴……她把這些事情都記錄在自己的自媒體平臺上:一個訂單要求送到天橋上,怎么會有人晚上在天橋上吃飯呢?她也在用戶那里看到了自己投訴外賣員時的樣子。

今年夏天,哪怕再忙,劉一顆每晚都要去送一兩單,換上制服、戴上頭盔,她就不用再去想那些工作上的瑣事。那段時間,她對所有體力活都連帶著更加熱愛了,周末在家,也會像一只小老鼠一樣在家里“摸摸索索”大半天,把家務活都做上一遍。

當年選擇廣告專業時,劉一顆覺得自己外向的性格很符合這個行業的工作要求,她喜歡和人打交道,喜歡觀察人。小時候她的理想職業就是做一名收銀員,這樣就可以“每天見到很多不一樣的人”,但沒想到,進入工作后,她被“焊”死在了工位上,一同被限制的,還有她想要觀察人類多樣性的渴望。而送外賣這件事,恰好幫她實現了這一點。

騎行的間隙,她會隨手拍下一些令自己觸動的畫面。比如七夕那天,她看到一個閃送的小哥,貨箱里裝著幾大捧鮮花,她本能地覺得“很浪漫”。她印象最深刻的,是有天送完餐下樓,遇到了一條小黑狗,旁邊坐著一位老奶奶,她忍不住去摸那條狗,奶奶還一口答應讓她拍照。那種生活的松弛感,是長期精神緊張的職場人快要忘記的。

有朋友說她的這些記錄為自己的朋友圈開了一扇窗,這讓劉一顆覺得開心。

同樣讓劉一顆意想不到的,是通過送外賣的副業,她認識了很多在她看來“有意思的人”,比如說對她的故事感興趣的UP主,或者和她有相似想法的同齡人。和他們的交流,讓劉一顆感覺到強烈的“人的氣息”,大家都渴望變得鮮活,而不是成為工位上的機器。

職場問題帶來的困擾既體現在工作壓力上,也體現在職場人際關系方面

數據來源:簡單心理《2021-2022大眾心理健康洞察報告》

在劉一顆眼里,送外賣就是“沉浸式體驗都市跑酷”。“以前我們總把情緒價值放在人身上,好像只有人才能帶來情緒價值,送外賣實際上也是一種出口,能帶來精神解脫。就像有些人喜歡看人直播寫作業,我們需要出口,要不同的出口、不同的花樣。”劉一顆說。

心理咨詢師史秀雄認為,副業是一種緩沖方式,能讓人們把注意力暫時轉移到一件新鮮的事物上。“小時候上學,老師會告訴大家一道題不會做,可以試著交叉做題。這個說法是有道理的,不同問題、賽道的切換也能帶來新的思路,促進思維的橫向聯想和發散。這個意義上,副業就像是我們換著做的另一道題。”史秀雄說。

離開工位,把陌生人連接起來

同樣在北京,互聯網公司產品經理魏亭圓也有個不太掙錢的副業—協助朋友一起運營一家在西二旗的民宿。民宿剛起步,麻煩事兒一堆,兩個月做下來還未能收支平衡。

就像劉一顆焦慮但依然熱愛廣告業一樣,魏亭圓對產品經理的價值認同感也很高,哪怕今年上半年遭遇裁員,也沒有影響她選擇繼續留在互聯網行業。不過,工作久了,魏亭圓愈發覺得,她對一份工作的成就感,并不來自于職場中傳統的升職加薪。

去年,上一家公司的老板想要提拔魏亭圓。魏亭圓以為自己聽到這個消息會很激動,但實際上她內心沒有任何感覺。回想起來,工作中能讓她感到快樂的,往往是解決很多難題、真正推動一個項目往前走,或是幫一個優秀的實習生爭取到留用資格的時候。但這種“快樂”,常常不是個人努力能決定的,反倒成了職場中的稀缺品。

今年8月,魏亭圓接受朋友邀請,一起運營民宿。此前她并沒有相關的經驗,只覺得做民宿是一件很美好的事,然而實際運作起來要比想象中麻煩得多。兩個月下來,她處理了許許多多奇怪的問題,比如鍋壞了、床品來不及清洗、客人找不到民宿的位置或忘帶鑰匙,半夜和清早回消息接電話是常有的事。這份工作比起她的本職更加瑣碎,但也在無形中轉移了她在主業上的注意力。

“我覺得很多人焦慮是因為實在太聚焦在工作上了,如果沒有一個精神避難所,主業又是消耗型的工作,那人的狀態一定很差,處在惡性循環中。”魏亭圓說。

民宿成了她精神世界的另一個支點,可以把她從主職工作中拉出來,給自己換一種狀態。最讓魏亭圓有成就感的,是通過民宿將陌生人連接起來,在與他們溝通的過程中,自己也能感受世界的多樣性。

“拜訪不了全世界,那就請世界來拜訪我吧。”魏亭圓把民宿當成自己與全世界連接的渠道。這是很多初入職場的年輕人缺失又渴望的。在熱議的“小鎮做題家”話題中,大多數學生從學校到職場,本質上只是從一種做題環境來到了另一種做題環境中,從寫字桌換到了辦公桌,世界并沒有變得更開闊,沒有辦法接觸真正的社會與人,也因此失去了更多的可能 性。

史秀雄認為,新冠疫情讓人們的生活方式受限,比如無法自由出行、人際互動相對減少、局限在某個小空間里等等,再疊加收入下滑等因素,這些都會給職場人帶來更大的精神壓力,他們向外尋找緩沖的意愿也就更強烈。

而根據前程無憂發布的《2022職業倦怠狀況調查》,疫情后職場人的“職業倦怠感”更強。從現在熱議的“反內卷”等觀點來看,已經有不少職場人像魏亭圓一樣,開始重建工作與生活的優先級順序。

“今天很多人把工作當作生活的重心,被工作占據了大量的時間。所以有時候人們會不自主地期待工作能夠承載生活所有的維度,包括對意義感的追求。但是工作并不一定能夠且適合承載所有。”史秀雄說。

無用副業,找到自己的同好圈

和劉一顆、魏亭圓不太一樣,夏木不能算是一個標準的職場人—1989年出生,大學畢業沒多久就回到石家莊,接手了家里的內衣批發生意,變成了什么都要管的老板,往上游對接工廠,往下游聯絡批發商,操心錢是怎么賺來的、要怎么花出去。

夏木承擔著和“打工人”不一樣的壓力,但煩惱是相似的—他時常找不到工作的樂趣。夏木大學學的是美術動畫設計,喜歡藝術,這讓他在工作中很難找到能深聊的朋友。

幾年前一次偶然的機會,他接觸到了羊毛氈制作,這和他一直感興趣的模型雕塑類工作有幾分相似—先勾勒出一個樣式,再通過技術手段將它實現。花兩個月制作出一個甜甜圈樣式的羊毛氈后,夏木收獲了以往在工作中從未有過的成就感。

不同于市面上已經搭配好的半成品羊毛氈,夏木喜歡從零開始構思,一個成品的制作往往要用上一兩個月。夏木會把自己喜歡的中國古代元素融入其中,迄今已做過明清的花瓶、《西游記》里的人物形象等。從無到有的“創造”過程,是他工作之外的喘息時刻。

“做羊毛氈需要耐心,我很享受做的過程,心能夠平靜下來。”每天下班后的兩個小時,夏木都會用來學習毛氈制作。他計劃等自己的作品再成熟些后,可以有機會展示并出售,甚至建立自己的毛氈品牌。作為男生,他很少和身邊的人說起自己做羊毛氈的事情,卻和社交媒體上認識的趣味相投的“網友”很聊得來,也因此認識了很多像他這樣“主副業并進”的新朋友。

今年4月,夏木開設了一檔名為“無用副業”的播客,每期采訪一位嘉賓,邀請他們講講自己的副業故事,其中有做閱讀老師的女孩,也有做道家天師的紀錄片導演。夏木在節目介紹里寫道:有時候一個在旁人看來無用的副業,卻是我們自己的精神支柱。