20世紀40年代西行寫生中的風景與美術民族化探索

摘? 要:20世紀初,隨著美術革命的到來,西方繪畫的理念逐漸被中國藝術界所接受,同時也使中國藝術家開始思考美術民族化問題。到了20世紀40年代,西行考察風潮為美術民族化發展提供了契機,一批批藝術家走向中國西部的深內陸地區,考察自然風貌和人文景觀。西部風景的獨特性帶給藝術家以啟示,其雄渾厚重的地理形態,明快的氣候環境,邊疆的文化特點深深地感染了他們,使他們找到了美術民族化的表現方法。其特點為寫實主義與裝飾性藝術相結合,畫面色調濃郁明快,用筆瀟灑練達,在自由地展現祖國西部山川面貌的同時,促成了美術民族化的自覺。

關鍵詞:西部風景;美術民族化;西行;寫實主義

基金項目:本文系2022年度四川省社會科學重點研究基地美學與美育研究中心項目“中國西部美術中的荒野審美研究”(22C002)階段性研究成果。

一、美術革命與寫實主義

19世紀末20世紀初的清末民初是中國思想界、美術界最為動蕩的一個時期。一方面,傳統社會中所堅守的文化理想已無法為現實問題提供理論支撐;另一方面,源源襲來的西方文化不斷地拍打著這個古老的國家,中國這個“老大帝國”面臨著“三千年未有之變局”,進而由生存危機引發文化價值危機。在這樣的時代背景下,傳統的中國文人畫已經無以為繼,不能在新時代為中國美術的發展提供能量,使一些學者和藝術家打出反對文人畫的大旗。

1917年,康有為在《萬木草堂藏畫目》中認為,中國宋代的院體畫與歐美繪畫有相似的表現方式,具有觀察自然的優良傳統,作品氣韻生動,藝術家應該直接學習宋畫的經營法式,匡正自“元四家”之后只重寫意的謬誤。他說:“國人豈無英絕之士應運而興,合中西而為畫學新紀元者,其在今乎?吾斯望之。”[1]17認為中國的藝術家應創造兼備中西藝術精華的作品。陳獨秀在《美術革命》中說道:“若想把中國畫改良,首先要革王畫的命。”[1]19他認為,一味地模仿古人會束縛個體的創造力,只有借鑒西方造型藝術中的寫實方法才能調動出藝術家的創造性,而不落古人的窠臼。康有為的弟子徐悲鴻也力主寫實繪畫,他在留法期間認真地學習了法國學院派藝術的寫實技巧。徐悲鴻在《中國畫改良論》[1]48中認為中國畫學的衰落在于守舊,唯有通過“惟妙惟肖”的寫實手段才能改良。在徐悲鴻看來,寫實繪畫追求的真實感即是美,求美需要從求真開始。他們認為,如實地刻畫對象既能擺脫清代文人畫呆板、僵化的體系,又能承接宋畫的傳統和西方繪畫的寫實體系,兩全其美。值得注意的是,康有為、陳獨秀、徐悲鴻等人并非完全站在審美的角度改革中國傳統美術,他們將視野投向了更為廣泛的科學、民主,甚至民族、階級的立場上,認為寫實繪畫中的科學精神和對個體價值的肯定與新文化運動中倡導的科學、民主是相通的。提倡寫實的藝術可以打破階級的壁壘,使繪畫不再是傳統貴族、士大夫階層用以修身養性、閑情逸致、凸顯其自身優越地位的審美工具。伴隨著“為了藝術的大眾”“為了大眾的藝術”的口號,寫實的美術具有了反映時代精神的作用,在民族危亡的背景下也具有了教育、動員廣大人民群眾、宣傳革命思想的功能。

這些藝術家以寫實的手段表現社會的訴求,使寫實藝術與特定時期的民族危亡、救國、革命等主題相綁定。這使得寫實繪畫不僅是變革傳統藝術的審美爭論,它和社會現實相結合后具有了“主義”的特征,發展為“寫實主義”,使寫實精神嵌入到了民族意識、民族美術的機體中,具有了更為廣泛的權力話語和政治內涵,使一大批藝術家深受其影響,可以說“寫實主義幾乎貫穿20世紀中國美術史,成為主潮”[2]。

無論是徐悲鴻、吳作人、常書鴻等人寫實的油畫技巧,還是蔣兆和、趙望云、石魯等人在國畫中融入的寫實方法,其中都借鑒了西方寫實繪畫的經驗,因此,也衍生出了中西方藝術融合的議題。這是因為中華文明源遠流長,巨大的傳統慣性和歷史張力制約著現實美術表現方式的轉型,特別是民族的尊嚴感也要求藝術家在學習西方經驗的同時保留有自身民族藝術的氣質。20世紀初期中國美術界有兩項無法回避的議題,一個是如何發展傳統美術,另一個是如何引進西方美術。革命文學家楊邨人認為中國傳統美術的發展既要將民族固有的形式發揚光大,也要吸收西方繪畫中的科學精神。對于中國的西化藝術,應先追根溯源,研究其藝術特點,再結合中國的語境創造具有本土特色的美術作品。楊邨人說:“在繪畫方面,所以我們提出‘西洋畫中國化,‘中國畫現代化的口號。”[3]這樣的口號從本質上講就是要求中國美術界找到具有中國精神特質的民族美術表現形式,發現中華民族的文化精神特征。

二、西行寫生

20世紀初的寫實繪畫雖然表現出了中國社會的時代主題,但在深入到筆觸、形式、用色等純粹繪畫語言方面,仍然不能說已獨立于西方寫實傳統而具備了民族藝術語言。這個工作是在20世紀40年代由王子喬、孫宗慰、韓樂然、司徒喬、董希文、吳作人、艾中信等人逐步探索完成的。他們通過貫穿整個40年代的中國藝術團體西部考察活動的契機,以寫實技巧表現中國的西部大地。通過對傳統造型的深入研究,對祖國大好河山的贊美,在繪畫語言的本體上完成了民族美術的轉化,用審美形式呼喚中華民族的精神自豪感。

李丁隴是最早西行考察的藝術家,他于1938年到達敦煌,臨摹了一百余幅敦煌壁畫,完成了《極樂世界圖》的草稿。1939年9月他回到西安舉辦“敦煌石窟藝術展”,引起了全城轟動。受李丁隴的影響,張大千在1939年開始籌備西行事宜,但因料理二哥張善孖的喪事而耽誤,最終在1941年5月正式出行。他到達敦煌之后,便立刻著手對莫高窟進行編號、臨摹、寫生。與張大千同時代的王子云有感于山河破碎的危機,提出了開發大西北的倡議。在王子云的積極籌備下,1940年6月,教育部批準成立了“西北藝術文物考察團”,其宗旨是發現西北燦爛的歷史文化并將其介紹給國人。

西北文物考察團將沿途的文物資料和藝術創作進行整理,統一舉辦展覽。比較重要的幾次如1942年10月10日,在甘肅蘭州舉辦了為期一周的文物作品展,參觀人員多達兩萬余人。1943年1月在陪都重慶舉辦“敦煌藝術展覽會”,一共展出石窟壁畫臨摹、西部風景畫、裝飾藝術等三百余件作品。豐富的西部藝術資料引爆了內地文化界的輿論,引發了20世紀40年代藝術界的西行創作風潮。吳作人、韓樂然、董希文、孫宗慰、艾中信、常書鴻、趙望云等藝術家紛紛前往西部地區,尋找藝術語言與審美情感上的突破。這些藝術家受寫實主義影響,懷揣著救亡理想和尋找民族美術形式的信念踏上了西行的旅程。美術理論家鄭里君認為這些藝術家西行寫生的目的有所不同,有人是為發現異域情調,有人是為尋找失落的古代藝術精華,有人是期望在西部的黃土藍天中得到藝術創作的啟示,有人是希望發現民族厚重淳樸的天性,但歸根結底這些藝術家“將找到了中國繪畫藝術底合式的形式與內容”[4]224。他們希望通過尋找漢唐文物,來重拾那個失落的時代精神,達成中國的文藝復興;也希望在西部的高山大川中找到令人振奮的藝術元素,尋找適合時代的民族美術形式。總的來說,20世紀40年代藝術家的西行活動是居于“救亡”這一時代主題下,由藝術家的個人情緒演化為集體行動的文化事件。

藝術家對西部自然風景的表現促進了美術民族化的形成與發展。首先,西部的自然特征帶給藝術家革新藝術語言的靈感,他們在西部荒野的行走中體驗到了雄渾、崇高的審美感受。開闊的西部景觀、強烈的光影對比促使創作者從客觀對象的細節中解放出來,作全景式地把握。因此,他們的作品舍棄了內地光色斑駁的小家別院式的畫面經營,代之而起的是全景式的橫向構圖,渾厚的表現手法以及別具一格的色彩體系,使藝術家在作品的技巧、色彩等藝術本體層面發展出了民族化美術形式。其次,當觀者面對這樣的繪畫時,他們的目光會超越具體的景物,放棄關注對象個性化的特征,而匯聚到整體的關照中。畫面中對大空間的表現和強烈明暗光色的運用無意中樹立起了高昂的精神氣質,激發了民族的自信心。可以說,藝術家在對西部風景進行刻畫時創造出了不同的民族化語言。一方面是在形式上通過藝術技巧尋找美術民族化途徑;另一方面是在內涵上通過展現壯麗的自然風光突出高昂的民族精神。

三、美術民族化探索

美術民族化探索并非是某個藝術家的專利,在王子云、韓樂然、司徒喬、孫宗慰、吳作人、董希文等人的作品中都有相關的嘗試。韓樂然的水彩作品受西部強烈光照的啟示,具有靈動的表現力,這種明快感是東方美學所追求的效果。有學者評價其“將西方的藝術形式與中國本土的民族美學傳統完美融匯在一起”[5]。司徒喬則常在水彩畫中加上文人畫的題跋,還在藝術的形式語言上進行了東西方融合的嘗試。比如他的代表作《天山放牧》表現的便是剛剛解凍的天山牧場,大地的形態被以線條的形式簡約化處理,使畫面具有東方式的和諧與律動。畫家又用色粉刻畫出了雪景的光感,保留了西方繪畫的視覺效果,是一幅結合了東西方審美的優秀作品。孫宗慰在1941年4月至1942年8月跟隨張大千考察甘肅、青海地區的洞窟和佛寺壁畫,期間創作了代表作《蒙藏人民歌舞圖》。畫面中,天氣惠風和暢,遠處的雪山清晰可見,身穿盛裝的藏族同胞在山坡上載歌載舞。該畫中寫實的技巧和現實主義題材受到了西畫創作理念的影響,但畫面中平涂的色彩、強烈的明暗對比則受到了中國傳統美術和西部自然光線的影響。孫宗慰通過大量的臨摹壁畫掌握了裝飾性的用色特點和造型法度,西部強烈的光照和少數民族鮮艷的服飾給予了他施展這些法度的條件,進而使他可以悠悠自得地創作出屬于自己、屬于民族的油畫藝術。而在所有西行的藝術家當中,吳作人和董希文兩人則對美術的民族化探索做出了最為重要的貢獻。

吳作人在1943-1945年間兩度向西北、西南出發,足跡遍及陜西、甘肅、青海、西康地區。吳作人的西行帶有民族救亡的使命感,他感到“民族的危亡和個人的憂患交織在一起,促使我產生了走出狹窄的畫室和教室,到廣闊的生活中去寫寫生、作畫的愿望。于是我決心到西北邊陲去”[6]。

吳作人在西行途中創作了很多表現高原風貌的作品,如《甘孜雪山》《負水女》《祭青海》等。他將色彩的表現力發揮到了極致,碧藍的天空、潔白的雪山、昏黃的流沙、翠綠的草甸在他的筆下化為高純度的顏色,肆意揮灑在畫布上。1943年7月,吳作人先到蘭州,又轉道西寧,參觀了塔爾寺,游覽了青海湖。當年8月,青海湖東岸的呼圖阿賀舉辦了壯觀的祭祀儀式。吳作人就此繪制了《祭青海》一作。畫面里,天空中是層層疊疊的云浪,近景處歡呼的人群騎著馬匹往來穿梭,與天空的流云相呼應。這樣的畫面風格一改吳作人在歐洲學習時的茶色調性,作品變得明暗鮮明、色彩濃郁,在造型上也有放筆直取的寫意感。

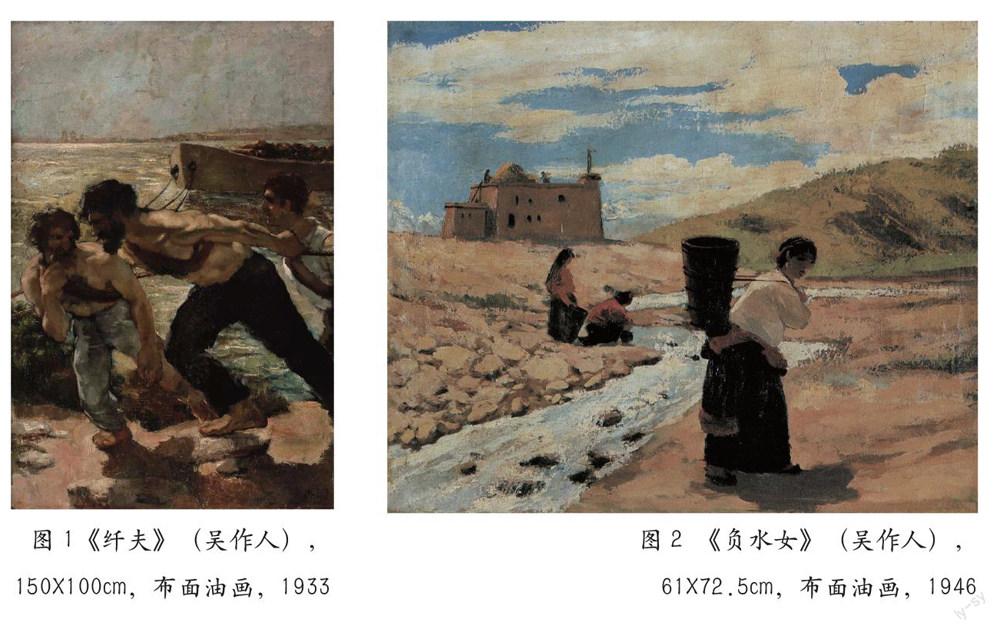

這是因為在西部采風的過程中,明亮強烈的自然景觀為他提供了源源不斷的靈感,使他跳脫出過去學院派的傳統,他的風景畫上“北歐含蓄深沉的光色被中國西北高原強烈的光照所取代,弗拉芒的影響在減弱,而中國的傳統顯示出了它的力量”[7]。最典型的例子是吳作人在1932年創作的《纖夫》(如圖1)與1946年創作的《負水女》(如圖2)的對比,能看到西部自然帶給他的影響。《纖夫》是吳作人第一張真正意義的油畫創作,受到列賓名作《伏爾加河上的纖夫》的影響。他選擇的模特是當時流亡在比利時的俄國人,其長須、健壯的身材也符合創作主題。《纖夫》畫面的基調呈現棕褐色,前景中的三位纖夫奮力邁步,緊繃的肌肉飽滿充實,人物頭部隱藏在陰影當中,暗示著生活的磨礪和勞動人民的苦難。這幅作品無論人物還是景物都被畫家塑造得十分具體,人體肌肉的走勢被明確地刻畫下來。一方面,這反映出畫家在求學過程中如饑似渴地汲取營養的過程,希望把看到的一切事物都扎扎實實地表現出來;另一方面也顯示了吳作人早期略顯緊張的手法,追求畫面的面面俱到,還未能做到隨心所欲地取舍。整體來說,這幅作品具有典型的西洋風味。而1946年創作的《負水女》是他西行3年之后的繪畫,該題材和《纖夫》有些類似,都是反映勞動人民負重前行的作品。但是,該畫卻展現出不同的風貌。西部的自然風光使他的畫面色調明顯轉亮,用筆也爽快灑脫,畫中央流淌的溪流在畫家輕松的涂抹下展現出奔騰歡快的節奏。人物也不像《纖夫》中塑造得那么吃力,而是用筆觸準確地“擺”出人物的造型。這種筆觸具有中國傳統藝術中“寫”的味道,將不同色塊交合在一起,帶有詩意的韻味。

另一位重要的藝術家董希文在1943-1945年間攜妻子在敦煌與新疆等地考察采風。董希文的美術民族化探索既受到西部藝術文物的啟發,也受到自然環境的影響,反映出他探索油畫民族化的反復過程。他曾借鑒臨摹敦煌壁畫的經驗,創作了如《哈薩克牧羊女》這樣具有東方線性和裝飾特點的作品,同時也創作了《瀚海》《戈壁駝影》等具有真實光影特征的繪畫。建國后,董希文對油畫的民族化探索并未終止,他的目光再一次轉向了西部。1954年,董希文跟隨慰問解放軍代表前往川藏地區,創作了代表作《春到西藏》。該畫尺寸為153×234厘米,畫面以自然景觀為主,表現的是康藏公路通車后藏民們喜悅的心情。畫面的情緒明快、清爽,沒有拖泥帶水的阻滯感,這是畫家對青藏高原氣候深刻體悟的結果。西部荒野自然純粹的特征和明確的光影與中國傳統藝術中追求單純、明快的效果相耦合,使董希文在表現西部風景時自然而然地創造出了民族美術風格。為了加強作品的中國化特點,他還進一步強調物體的輪廓線,使其具有東方式的線性造型語言。可以說,《春到西藏》是油畫民族化的成功案例,作者調和了現實性和表現性兩種藝術形式,在保留寫實的基礎上運用強烈的色彩凸顯東方式的韻味。作者調和了現實性和表現性兩種藝術形式,在保留寫實的技巧上運用強烈的色彩凸顯東方式的韻味。

四、結語

西部自然環境為西行藝術家尋找民族美術的發展道路帶來啟示,西部的自然景觀賦予了身在此境的藝術家們大度剛烈的氣質,為他們的藝術創作提供了雄渾、崇高風格的生成背景,強烈的氣候特征帶給他們硬朗、明確的造型方式和色彩語言,進而獲得了創造民族美術形式的內在心象和視覺素材。這樣的論斷既有前文中所給出的圖像學依據,也有文獻的作證。比如艾中信便認為西部的地理氣候對吳作人的藝術有很大的影響,他說:“在西北寫生階段,吳作人的油畫中國風已初步體現。”[8]鄭君里則認為吳作人早期的作品纖弱且灰暗,而在西行之后的作品則充滿了炙熱的色彩和簡練的線條,更具流動感和中國氣派。他說道:“作人兄以前的作品愛用纖柔的筆觸和灰暗的色彩,正如他是一個善感而不愛潑刺地表露的人一樣——靜穆、內蘊、浮現著輕微的傷感,然而,現在我第一次從他的畫里感到熱熾的色和簡練的線。傷感過去了,潛隱變為開朗,靜程變為流動。他開始用濃郁的中國筆色來描繪中國的山川人物,這中間可以望見中國繪畫氣派的遠景。”[4]226董希文的美術民族化同樣受到了西部自然風光的影響,學者呂澎認為,“董希文對少數民族地區的色彩和陽光充滿興趣,他的實驗被看成是油畫民族化的范例”[9]。

那么這些受到西部自然影響的作品具有怎樣的民族化形式語言呢?筆者認為,主要有以下幾點。

(一)本土風光的寫實化重現。藝術家以寫實的手段記錄西部荒野,通過表現祖國大好河山進行審美創化。這些作品在內地展出后,使正值國家危難時期的人們看到了祖國山川的壯美,激發了民族自豪感,喚醒了人們的民族意識。

(二)民族化的形式。西部風景畫的色彩語言明快、靚麗,具有裝飾感,經常運用強烈的補色關系表現畫面。究其原因,中國西部是典型的溫帶大陸性氣候,全年干燥少雨,早晚溫差大,濕度低,空氣中缺少水分來散射陽光,陽光照射在物體表面會呈現出強烈的明暗對比并帶給畫家最直觀的視覺感受。

(三)用筆的寫意性。受到西部自然的博大氣象和傳統文化慣性的影響,西行藝術家們力圖在油畫作品中表現筆觸運動的快感,自由馳騁、酣暢淋漓,創造出具有“筆墨”味道的油畫藝術。

綜上所述,在20世紀40年代西行藝術家的風景畫上,能夠找到基于內容、形式、色彩、用筆方面的民族化探索。這幾項美術創作中最重要的元素同時受到了西部自然地理特征的影響,使民族美術的發展與民族地理空間深度綁定。這種地理為美術民族化提供資源的案例一直延續到當代,每當美術界遇到轉型和需要突破的時機,藝術家總會將目光投向西部,去尋找代表民族自身的符號,最終使西部風景納入到美術史敘事的話語當中。

參考文獻:

[1]孔令偉,呂澎.中國現當代美術史文獻[M].北京:中國青年出版社,2013.

[2]鄭工.演進與運動——中國美術的現代化[D].北京:中國藝術研究院,2000.

[3]楊邨人.西洋畫中國化運動的進軍[N].中央日報,1940-05-25(3).

[4]李超.中國現代油畫史[M].上海:上海書畫出版社,2007.

[5]安雪.現實·詩意·民族性——評韓樂然新疆時期的繪畫特色[J].美術,2011(12):42-47.

[6]吳作人.藝海無涯苦作舟[M]//吳作人文選.合肥:安徽美術出版社,1988:415.

[7]武秦瑞.西行:吳作人的1943-1945[J].美術研究,2017(3):87-88,97-98.

[8]艾中信.艾中信談美術教育家吳作人[J].美術研究,1986(1):5-12.

[9]呂澎.中國當代美術史(美術卷)[M].杭州:中國美術學院出版社,2013:99.

作者簡介:嚴夢陽,博士,成都大學中國-東盟藝術學院美術與設計學院講師。研究方向:東方文藝復興研究、藝術技術學研究、荒野審美研究。