基于POA的英語角優化研究

摘 要:中國礦業大學英語角借助POA的iPrepare和iProduce 模塊,在活動形式和內容上進行了優化,從根本上改變了傳統英語角活動單一、同質化、產出質量低的現狀,在英語角的豐富性、個性化、高產出等方面開辟了一條新的道路。

關鍵詞:POA;英語角

作者簡介:王夢景(1983-),中國礦業大學外文學院,講師,研究方向:大學英語教學、英語公眾演講。

一、引言

作為大學英語第二課堂的英語角,在過去幾十年中經歷了從全國性的火爆到現階段的疲軟和失語。英語角的構成因素多元且復雜,操作難度系數高。中國礦業大學英語角自2018年以來,廣泛開展了一系列形式各樣、側重點不同的第二課堂活動,基于對產出導向法(以下簡稱POA)的優化研究,教研團隊趟出了一條行之有效的道路,并證明英語角可以突破傳統課堂的局限,實現自主、自由、自足的語言學習。

二、文獻綜述

邱琳曾撰文探討POA促成階段三個有效性(精準性、漸進性、多樣性)的標準及其應用。文章結合實例回答了“精準性”怎樣診斷和應對產出困難、“漸進性”的操作維度和靈活度、實現“多樣性”促成等一系列教學中的棘手問題,并對“促成”的概念和內涵進行了深入梳理。文章認為,促成必須依靠促成活動,而活動不是簡單的羅列和堆積,必須要體現能力級別的提升,必須要精心設計。其中,“多樣性”促成中有關形式和內容的討論對英語角具有一定指導意義。比如,形式的多樣性,按活動種類可劃分為頭腦風暴、思維導圖、續寫活動、故事接龍等,組織形式如個人活動、對子活動、小組活動、大組活動等,都非常適用于英語角。同時,內容多樣性旨在引導多樣化產出,而差異化設計和彈性設計、創設適合學生個體發展的開放空間是內容多樣化的主要考量因素。

除了針對促成階段的探討,還有論文著力討論如何構建和呈現驅動場景。所謂驅動場景,就是包含教學目的的交際場景,是POA最具創意的部分,其設計也是實施POA的首要挑戰。《“產出導向法”驅動場景設計要素例析》一文,首先厘清了情景(situation)和場景(scenario)的區別,特別指出場景的真實性、潛在性、可能性、不確定性,這也是現實交際中的大概率事件。情景的設定簡單、直接、明確、粗暴,基本不考慮現實交際中各種不可預料或者出人意料的情況,而場景設計則要將四要素(話題、目的、身份和場合)放置到語言活動的設計考量范圍內。

三、中國礦業大學英語角實踐案例與優化

比對POA相關理論,中國礦業大學英語角在2018年進行教改前存在以下幾個問題:1.驅動環節薄弱,學生缺乏背景知識和語言素材,直接造成產出障礙;2.驅動場景設計不足,英語角活動基本沿襲每周固定時間、固定地點、固定班級就某個教師給定的話題進行小組討論的模式。3.語言活動設計單一,產出設計缺乏遞進性;活動形式和內容缺少多樣性。教研團隊基于以上問題,借鑒POA理論,結合本校學情,對英語角進行了優化。

(一)基于POA的英語角范式轉移

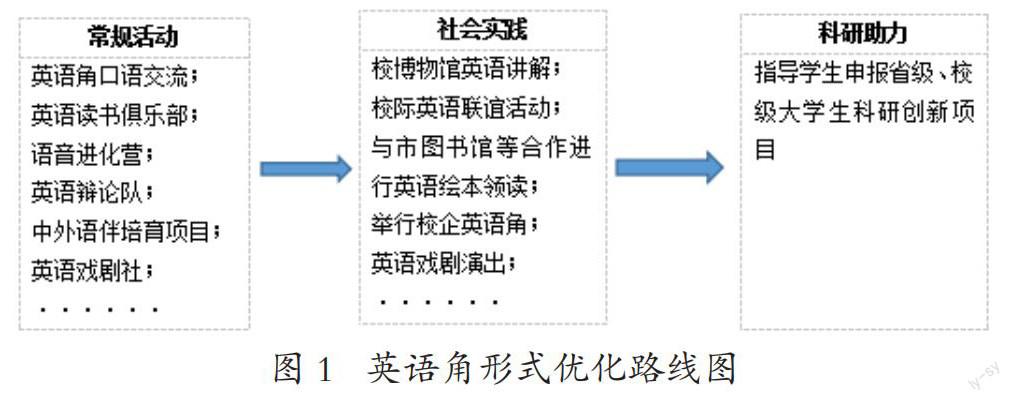

中國礦業大學英語角為學生搭建了各類語言交流和實踐平臺,突出真實場境、人際互動、形式多樣,同時注意培養學生的科研能力,并進行社會轉化。

可見,英語角改變了過去的單一賽道的模式,轉而開發出很多小賽道,小賽道能夠有效激發學生的興趣,并進一步促進教學向多元化發展。而這種范式轉移(paradigm shift)同時也為教師和學生提出了更高的要求,如創造力、獨立解決問題與團隊協調能力、刻意練習、審美力、跨學科能力等。

(二)英語角的內容生產

POA理論指導下的第二課堂活動,不能止步于形式的多樣化與場景的創建,第二課堂的核心競爭力應以“加工和生產內容”為主。中國礦業大學英語角緊扣POA教學流程三模塊,在生產高質量語言內容方面均進行了深入而細致的教學設計。下面以英語角大型常規口語交流話題“走出你的舒適圈”( Stepping Out of Your Comfort Zone)為例進行說明。

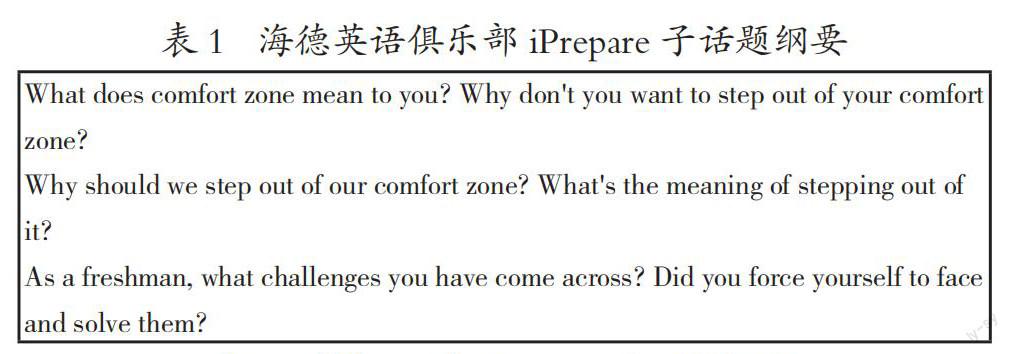

驅動階段,準備工作包括召開選題會議,對話題進行調整、修改、增刪后確定實施方案。選題會議上,中外教和學生社團需分別提供簡要的子話題綱要。討論后的子話題綱要會出現在紙質及電子宣傳海報中,方便學生就話題進行提前準備,并為各小組提供清晰的話題清單,以確保活動有序開展。子話題的設計基于又不拘泥于主話題,應該由具體到抽象,由個例到普遍,同時為學生的跨文化交際提供思辨空間,以實現POA驅動階段的精準性、漸進性、多樣性要求。以下為學生社團和兩位負責教師在選題會上提供的子話題原始綱要。

可以發現,學生社團的選題整體上較為籠統,但“新生”“想要成為的人”等關鍵詞,更加貼近學生的實際需求。教師A給出的選題具體、細致,從danger 和risk 的區別,到讓學生去描述一個危險的人物、場景、習慣,再到跨文化交流,學生易于言之有物。教師B拋出的第一個問題讓所有學生都易于入手,同時能夠幫助學生在產出時去尋找現象或行為背后的原因。第二個問題更加深入,涉及高語境文化、低語境文化和舒適區的聯系,已經關涉跨文化交際專業知識,學生必須提前查閱和預習相關術語,適合語言水平較高的學生。第三個問題給出了直接具體的指示(對如何走出舒適圈給出細致的、條理清晰的步驟,注意指示詞detailed、reasonable、outline),引導學生給出解決方案,并避免泛泛而談。考慮到語言點的精準定位、學生水平的精準定位、話題的逐步推進,并體現討論的包容性和多元性,整合后的子話題綱要為:

第一個問題適用于對話互動一初始階段;第二個問題具體到一些單詞和表達,需要學生提前做好功課作為驅動素材;第三個問題引導學生思考背后的原因,并在交流中嘗試去總結;第四個問題涉及價值和道德評價以及批判性思維的訓練;第五個問題屬于跨文化范疇,讓學生跳出個體、局地的范疇,力圖對主話題進行跨文化、跨時空的反思。這五個問題的設計關涉不同的方面,驅動的環節與促成的結果緊密結合。同時,教師或話題發起人需要提供給學生舒適區的相關圖片和視頻、往年學生初到英語角的真實場景視頻,供學生描述和討論。在討論和嘗試梳理問題及觀看視頻的過程中,學生會意識到自己的詞匯儲備或交際能力不足,進而激發出進一步學習的動力。

根據產出任務的需要和學生的短板,iExplore和iProduce促成活動的重點是幫助學生從驅動中提取必要的語言點和文化因子,引導學生進行總結、反思、創造,從而實現高質量的語言產出,達到語言促成、觀點促成、文化促成。經過子話題的驅動環節之后,學生在語言使用中以及真實場景下積累了一些有關舒適區的表達。同時,學生不會僅僅滿足于被動接收語言信息,通常會進一步追問語言現象背后的文化成因,因此自然而然過渡到對語言現象和語言哲學的總結、對比和反思中。

語言促成之外,還有觀點促成和文化促成。語言點的學習和使用勢必蘊含在觀點的陳述之中,只不過觀點的促成更需要提純、精煉。在此過程中,教師會簡單引導學生注意在進行觀點總結時恰當使用連接詞,在形式和邏輯上形成閉環,能自圓其說。而文化促成較前兩個顯性的促成活動更加隱蔽,是隱性的,其促成應該是在觀點的交流與碰撞中水到渠成。英語角因集合了不同年級的學生(包括留學生)、中外教,“百家爭鳴”,更易于激發學生的跨文化意識,由文化的比較中,引發對文化同質性或異質性的探討。需要特別指出的是,iExplore和iProduce模塊的關系是相輔相成、螺旋式的“推陳出新”。一個話題涉及的單詞、表達、俚語等等匯合在一起,形成一個“信息庫”,這一過程中涵蓋語言促成和文化促成,學生有目的地查閱、征詢、積累調動的是iExplore模塊。觀點促成以語言點為物質基礎,以文化為價值依托,iProduce模塊所占比例越來越重。如果說知識是死板和普適的,那么智慧則是個性和靈活的,生成智慧就是調用iProduce模塊的過程,雖然其間少不了iExplore模塊的參與。

四、結語

基于POA理論來優化中國礦業大學英語角,語言輸出性增強,能更好地調動學生語言學習的能動性,幫助他們進一步提升語言技能。從這個意義來講,英語角并不僅僅是公共英語必修課的補充和延伸,也不是完全脫離和獨立于公共英語必修課的所在,而是能夠反作用于公共英語必修課,促進公共英語必修課改革和創新。

參考文獻:

[1]劉亞,邢加新.國內近五年產出導向法研究綜述[J].考試與評價(大學英語教研版),2002(3):35-39.

[2]邱琳.“產出導向法”促成環節設計標準例析[J].外語教育研究前沿,2002(2):12-19,90.

[3]邱琳.“產出導向法”語言促成環節過程化設計研究[J].現代外語,2017(3):386-396,439.

[4]文秋芳.構建 “產出導向法”理論體系[J].外語教學與研究,2015(4):547-558,640.

[5]文秋芳,孫曙光.“產出導向法”驅動場景設計要素例析[J].外語教育研究前沿,2020(2):4-11,90.

[6]張文娟.學以致用、用以促學:產出導向法“促成”環節的課堂教學嘗試[J].中國外語教育,2015(4):10-17,105.

[7]張文娟.基于“產出導向法”的大學英語課堂教學實踐[J].外語與外語教學,2016(2):106-114,147.