語文“真實情境”再認識

鄭昀 徐林祥

【關鍵詞】人類學情境學習觀,語文,真實情境

在《普通高中語文課程標準(2017 年版2020年修訂)》(下文簡稱“新課標”)中,“實踐”“真實”“情境”多次出現,分別達到55 次、12 次和34次。其中,“真實”和“情境”關聯緊密,涉及新課標多處關鍵性內容的表述與理解。比如語文課程性質和語文學科核心素養都提到真實的語言運用情境對培養學生的語言能力及思維品質的重要性。語文課程實施建議也多次提到要創設引導學生深度參與的學習情境、組織多樣的語言實踐活動,提高學生的實踐和創新能力。從中國知網檢索的2019年9月至2022年2月論述高中語文學習任務群教學、大單元教學實施策略的66篇論文(含碩士學位論文9篇)來看,“記者”采訪、創作腳本、角色扮演、制作視頻、出詩歌散文集等多種活動出現在語文課堂上。也有教師對個別活動(如拍攝微視頻、設計活動場館)的可行性持懷疑態度,主張回歸單元主題與課文內容本身,重提“綜合性學習”“拓展閱讀”“項目學習”。可見,眾多一線教師對“實踐”“真實”“情境”等概念充滿疑惑,從教學實踐而言則多是先行者較強的個人化經驗探索。

為避免被“任務”捆綁,教師不應安排與語文關系不大的活動。活動要盡可能有真實的情境,要貼近學生生活經驗,并能促進深度學習。[1]本文借鑒人類學情境學習觀,追問“真實情境”究竟如何闡釋,并提出情境創設策略。

一、人類學情境學習觀視角下的“情境”

人類學情境學習觀與心理學情境學習觀有聯系也有區別,探尋人類學情境學習觀對實踐的獨特認識,可以深入發掘情境的內涵。

1. 人類學情境學習觀與心理學情境學習觀的聯系及區別

20 世紀80 年代以來,心理學、人類學、腦科學等多個領域都試圖對“人類如何學習”這一問題進行闡釋。“知識是通過經驗而被情境化的”[2]這一關鍵思想是建構主義與情境理論共有的。情境學習理論中的心理學派觀點與人類學派觀點都強調知識從根本上處于實踐之中,但二者也有區別。

心理學的情境學習觀,關注點在于個體與環境通過互動建構起認知,學習目標是為未來的任務作準備,在此基礎上,創設的情境是功能性的。[3]上文提到的66 篇文獻呈現的學習情境創設方式,就帶有心理學的情境學習觀的色彩,因為都力求涵蓋學生在真實世界中可能遇到的多數認知需求,進而將語文課堂轉化為學生的“實習場”[4]。

人類學的情境學習觀,關注點則不局限于個體與環境互動建構起的認知,而是拓展到個體與共同體的關系,認為互動產出的不僅是認知,還有學習者的身份和共同體自身。人類學的情境學習觀以滿足即時的共同體需求為學習目標,創造的不再是功能性情境,而是整個實踐共同體。[5]

2. 從人類學實踐觀的角度認識“情境”

美國人類學家萊夫認為學習就是個體對實踐共同體不斷增強的參與,學習的過程本身就是社會實踐的過程。關注學習,就要看到學習是活動中的人們之間的關系。不僅要關注學習者與特定活動之間的關系,還要關注學習者與實踐共同體之間的關系——即學習者逐漸成為一個充分的參與者。學習過程中的活動、任務都來源于以特定的社會、文化方式建構的世界。

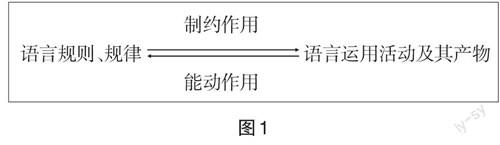

這一世界是以具備辯證關系的兩方以互動的方式構成的,其中,客觀形式和系統為一方,主動行動者針對客觀形式和系統進行的主觀和主體間的理解為另一方。[6]語文學習只見豐富的活動,不見共同體成員之間的復雜關系,容易導致狹隘地理解“情境活動”“情境學習”“置于情境之中”等話語,認為創設能引發某些活動的社會場景,便是情境學習。為區別傳統的“情境中的學習”“做中學”觀點,萊夫對作為理論觀點的“情境性”進行了兩個方面的重要刻畫。一方面,任何抽象原則的獲得,都來源于特殊、個別事件,并完全存在于情境之中;另一方面,知識的力量在于通過建構現有情況的意義,重新協商過去與未來的意義。[7]這對我們走出語文學習的“情境”迷霧具有啟發意義。語文學習的學習對象蘊含抽象的互動關系(見圖1),比如語言規則、規律及特定文(語)體審美規范(圖1簡稱為“語言規則、規律”)作為客觀存在的系統,對作為另一方的創作者的語言運用活動及其產物有普遍的制約,但是創作者作為主動行動者,又可以運用創新的修辭策略,對語言規則、規律及特定文(語)體審美規范進行豐富甚至超越。具備獨特審美價值的經典文本,是這一互動關系的重要關注點。

圖1所示語言規則、規律與語言運用活動及其產物之間的互動關系構成新的客觀存在的系統,又與試圖對該系統進行闡釋的相關領域專家、語文教科書編者以及進入語文學習場域的師生組合,構成新的互動關系,由此,經典文本的創作者得以融入更復雜的實踐共同體中(見圖2)。在這一嵌套式的語文實踐活動過程中,學生與多種形式的共同體成員互動,讓自身完成從旁觀者到共同體成員的身份轉化,由審美鑒賞走向審美創造;同時,這一過程又是對經典文本在創作歷時演進過程中的價值的“重新協商”。

基于以上論述,語文學習的“情境”很大程度上是隱喻性的,它不能被局限于某一時空或某一任務之中,它是對語文學習共同體復雜關系的召喚與吸引。

二、人類學情境學習觀視角下的“真實”

在人類學情境學習觀看來,學習情境脈絡使得個體有機會沿著從旁觀者、同伴到實踐示范者這個軌跡前進——即從邊緣參與者一直到核心成員。[8]萊夫指出,“合法的邊緣性參與”[9]是情境學習的核心特征。“合法性”暗示實踐共同體不是“簡單地把許多人組織起來為一個任務而工作”,而是讓學習者通過共同體的參與獲得共同體成員的合法地位。[1“0] 邊緣性”是一個積極的術語,代表動態的演進過程,它要求共同體組織者引導成員從邊緣性參與走向“充分參與”[11]。

萊夫強調,即便是學校教育這一受限制的參與形式,也可以優先于正在真實發生的實踐中的參與而成為學習機會的合法來源。[12]對語文學習而言,學生從旁觀者轉化為共同體成員,直至成為充分參與者,需要逐漸學習站在共同體中的作者等“專家”“熟手”的角度,對圖1 所示的互動關系進行揭示與闡述,實現實踐共同體的再生產、再循環。語文學習不再發生于一個靜態的情境中,而是成為動態的實踐過程。

借鑒“合法的邊緣性參與”來理解“真實情境”中的“真實”,發現“真實”不能簡單地被理解為對真實世界的“模擬”或“簡化”。“真實”是隱喻性的,指向“真實發生”。從教師的層面來說,是能夠提供讓學生真實地享有并使用的豐富的信息與資源;從學生的層面來說,則是能夠接觸信息、資源,能夠接近共同體中的其他成員,獲得共同體成員資格,讓“充分參與”真實發生。[13]正如萊夫舉例水手需要指南針來實現技能的提升,語文學習也需要“工具”。如果把揭示作者對語言規則、規律及特定文(語)體的審美規范的豐富與超越路徑視為語文學習最大的“黑箱”,語文教師要把“黑箱”變為“透明玻璃箱”,提升復雜關系的可見性,需要擴充獲取信息的渠道。

要讓學生真實地參與實踐,就要“建構與專家相似的真實、有意義的實踐”[14]。研究表明,專家的知識并不是陳述性知識的清單,而是“依據學科中的重要觀點進行連接和組織的知識網絡,還包括應用關鍵概念和程序的情境信息”[15]。通過建模并以模型為工具模擬“專家”“熟手”的思維方式,呈現其如何擴充核心能力、擴展專業知識的認知過程,使學生真實地享有能幫助其有效進入實踐共同體的信息,避免教師完全憑借主觀經驗堆積語料,是情境學習至關重要的一步。

三、人類學情境學習觀視角下的語文“真實情境”創建模型

為了讓語文學習情境的創設真正具有“情境性”,讓“合法的邊緣性參與”真實地發生,需要通過建模搭建“新手”思維到“熟手”思維的橋梁。

目前,得益于核磁共振成像技術的運用,科學家發現未來社會所需要的批判性探究、覺察、共情、同情等思維能力,對應關聯著不同的腦功能區。培養這些思維能力,就要對大腦進行訓練。聯合國教科文組織研發的培養未來核心能力的自由教育課程要求教師應謹慎引導學生在情境中完成體驗,實現多種能力的綜合培養。自由教育課程文件用的是比“scene”更為抽象的“scenario”來指稱“情境”,并強調包含共性與差異的情境,這對批判思維能力的培養有重要作用。[16]

如何讓情境容納共性與差異呢?這就需要為文本建立可供比較的“坐標系”。魯迅曾這樣總結已有定評的作家的作品,他認為這些作品表明的是“應該怎樣寫”,讀者不易領悟。讀者只有知道了“不應該那么寫”,才能明白原來“應該這么寫”;而要知道“不應該那么寫”,就要從未定稿本中去學習,這是一種有益的學習法。[17]以作家為代表的“示范者”“熟手”“專家”的獨特思維,能夠通過比較被還原出來。比如,同一篇經典文本,可能因為有來自作者或其他人的刪減、修改、翻譯,形成了多版本共存的情況;處于不同歷史時期,但又在人物形象塑造、母題書寫等層面的修辭策略上有共同點的多篇經典文本,可能存在審美價值的高下,進而影響作者與文本的歷史地位。語文教師需要的是兼具共性與差異,能召喚有效、多樣的語料資源的模型。通過這一模型,教師得以建構更有助于學生參與共同體實踐的真實情境。

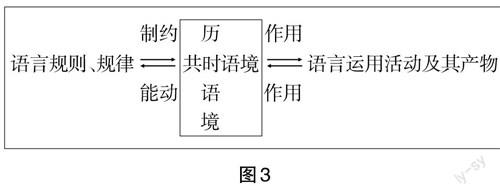

結合圖1,借助索緒爾共時、歷時語言觀中的“共時”“歷時”概念,我們建構起圖3 所示的模型,以此作為使情境兼具共性與差異的腳手架。該模型包含四個維度,第一維度與第二維度分別是:共時語境下的漢語語音、詞匯、語法規則,以及漢語語體、文體形式審美規范對語言運用的制約作用;歷時語境下的漢語語音、詞匯、語法規則,以及漢語語體、文體形式審美規范對語言運用的制約作用。前者不考慮時間演進的因素,是從靜態共存的視角匯聚語料;后者則是一個歷時演進的過程,比如古今不同的語言規則、規律制約不同時期作者的創作,是從動態演進的視角匯聚語料。制約的作用是穩定的,普遍的。第三與第四維度則分別是:共時語境中的語言運用活動及其產物,對漢語語音、詞匯、語法規則以及漢語語體、文體形式審美規范的能動作用;歷時語境中的語言運用活動及其產物,對漢語語音、詞匯、語法規則以及漢語語體、文體形式審美規范的能動作用。能動作用可以是順應,即作者主動接受語言規則、規律的制約,也可以是豐富和超越,即作者運用修辭策略豐富甚至超越、創新語言規則、規律。能動作用是變化的、特殊的。[18]

借助該模型吸納有效的語料資源,提升情境的真實程度,學生得以通過探究性的闡釋,還原、接近包括作者在內的“專家”思維方式與知識圖譜,逐漸獲得身份認同。語文學習實踐活動不再單純是為學生的未來職業作準備,而是使學生在動態的循環互動體系中成長為趨向于“專家”“熟手”的共同體成員。真正實現語文學習共同體與校園外部社會的連接,是龐大的系統工程。國內有調查顯示,能把課余時間用在語文上的學生尚不足五分之一。[19]但我們仍然認為,關注人類學情境學習觀對個體自我發展的強調,對于教師重新認識語文的情境學習是至關重要的。

四、人類學情境學習觀視角下的語文“真實情境”創設步驟

筆者借鑒澳大利亞教育技術學者赫靈頓(Herrington)和奧利弗(Oliver)總結、歸納多位學者的觀點梳理出的情境學習設計要素[20],以《紅樓夢》“整本書閱讀與研討”學習任務群的實施為案例,結合圖3 所示模型,探討創設真實情境的四個基本步驟。

1. 明確提出具有真實性的復雜任務

針對《紅樓夢》“整本書閱讀與研討”學習任務群的實施,引導學生從《紅樓夢》的讀者、改編自《紅樓夢》的影視劇的觀眾,逐漸走近《紅樓夢》的作者、紅學評論家、劇本改編者,教師可以設置如下學習任務:現存的《紅樓夢》抄本刻本中,與“女性死亡”情節有關的文字存在諸多顯著差異。請分辨、擇取其中最能呈現《紅樓夢》審美價值的文字。

2. 提供可供互動交流的文本資源(如對話和故事)

語言的問題與“合法的邊緣性參與”之間的關系,被認為很可能比語言與知識傳遞之間的關系更為密切。[21]學生走近“熟手”“專家”身份的過程,就是按照“熟手”“專家”的陳述方式進行對話的過程。美國社會學研究者奧爾通過研究學徒學習維修復印機的過程,發現學徒通過技師互相講述的以往維修經歷中的“戰斗故事”,學到了講述疑難案例的技巧的同時也學到了如何維修,并逐漸成為共同體中的合法參與者。[22]萊夫強調,談論實踐經歷的目的并不僅僅是學習,更是為暗示共同體成員的身份;學會談論,是合法的邊緣性參與的關鍵。[23]鑒于此,語文教師應當首先呈現關于《紅樓夢》版本異文現象這一疑難情形的兼具爭議性與故事性的對話:

學界有學者推崇抄本為“真本”,也有學者反其道而行之,推崇刻本為“真本”,也有學者通過考證發現,今存各本都已經不是原作者創作出的第一代抄本。在原作者傳世稿與今存各本之間,曾經存在的抄本或許數量十分龐大,難以計數。中間還存在世代相傳雜錯配抄的具體過程,就學界目前已經掌握的文獻和材料,也許永遠也難以描畫出來了。所謂《紅樓夢》各版本文字歧異處,今存各本沒有一個版本完全呈現原筆原貌,也沒有一個版本完全沒有保存任何原筆原貌。[24]

借鑒圖3 所示模型,現存版本異文構成共時語境,可以視為不同的作者發揮審美創造能動作用時采用的不同修辭策略。為引導學生接近“專家”思維,關注問題的特征本身,教師應提供資源(如以電子資源呈現或部分呈現馮其庸主編《脂硯齋重評石頭記匯校》羅列的異文),并以某個女性人物的死亡為例,呈現審美鑒賞過程中的“講述”技巧。比如,可以晴雯臨終前斷甲、哭訴并與寶玉換衣一節庚辰本《紅樓夢》與程乙本《紅樓夢》文字的區別為例,先列舉兩個版本文字歧異處。庚辰本如下:

晴雯拭淚,就伸手取了剪刀,將左手上兩根蔥管一般的指甲齊根鉸下;又伸手向被內將貼身穿著的一件舊紅綾襖脫下,并指甲都與寶玉道:“這個你收了,以后就如見我一般。快把你的襖兒脫下來我穿。我將來在棺材內獨自躺著,也就像還在怡紅院的一樣了。論理不該如此,只是擔了虛名,我可也是無可如何了。”寶玉聽說,忙寬衣換上,藏了指甲。晴雯又哭道:“回去他們看見了要問,不必撒謊,就說是我的。既擔了虛名,索性如此,也不過這樣了。”[25]

相比之下,程乙本此處文字不僅篇幅更長,且對晴雯、寶玉二人此時的語言、動作、神態的描寫都更加詳盡細膩:

晴雯拭淚,把那手用力拳回,擱在口邊,狠命一咬,只聽“咯吱”一聲,把兩根蔥管一般的指甲,齊根咬下,拉了寶玉的手,將指甲擱在他手里。又回手扎掙著,連揪帶脫,在被窩內,將貼身穿著一件舊紅綾小襖兒脫下,遞給寶玉。不想虛弱透了的人,那里禁得這么抖摟,早喘成一處了。

寶玉見他這般,已經會意,連忙解開外衣,將自己的襖兒褪下來,蓋在他身上,卻把這件穿上;不及扣鈕子,只用外頭衣裳掩了。剛系腰時,只見晴雯睜眼道:“你扶起我來坐坐。”寶玉只得扶他。哪里扶得起?好容易欠起半身,晴雯伸手把寶玉的襖兒往自己身上拉。寶玉連忙給他披上,拖著肐膊,伸上袖子,輕輕放倒,然后將他的指甲裝在荷包里。晴雯哭道:“你去吧!這里腌臜,你那里受得?你的身子要緊。今日這一來,我就死了,也不枉擔了虛名!”[26]

通過比較可以發現,程乙本中的人物動作描寫更細膩傳神、生動形象:如“咯吱”一聲咬下指甲,脫襖時是“連揪帶脫”,同時“用力拳回”“狠命一咬”“回手扎掙”“早喘成一處”等,都極言晴雯此時身體的虛弱與內心的悲憤,以及對寶玉情感的強烈與真誠。庚辰本的情節描寫在具體、充分的程度上不及程乙本。另外,程乙本中二人互贈內衣,并沒有經由晴雯提醒,而是寶玉“會意”,心靈的溝通都隱藏在細膩的動作中,更有感染力;庚辰本晴雯最后說的話中流露出憤怒,而程乙本最后晴雯除了關心寶玉的身體,更是強調“我就死了,也不枉擔了虛名”,在憤怒之外還有哀怨之情,表達的情感更為豐富。故該節文字以程乙本為好。

3. 為小組合作學習提供多重視角以及深度對話的機會

通過第二個步驟,學生得以站在作者角度,借助異文語料和教師原創的解讀“故事”,展開對“女性死亡”母題情節語言表達精彩之處的深入探究。但這種探究是站在共時視角的。文學文本解讀學理論認為,對于審美價值的分析還屬于靜態的分析,應當上升到動態的“歷史的還原”[27]分析。這能夠幫助學生拓展思維空間,進一步反思自己的行動,并與更多的作者進行“對話”。仍然借助圖3 所示模型,教師引導學生為《紅樓夢》“女性死亡”母題書寫建構歷時比較坐標系,拓寬共同體內部的對話渠道,擇取更能體現《紅樓夢》創新修辭策略的文字。這一歷時語境坐標軸可以這樣設置:假設現實中的女性之死為“女性死亡0”,那么,歷代小說敘述的女性死亡想象依據死亡原因屬于道德語境修辭還是審美語境修辭,可以分為“女性死亡1”與“女性死亡2”。為了不增加學生的學習負擔,教師可以僅擇取并呈現以下作品的部分段落提供給學生。

比如,在《紅樓夢》產生之前,呈現“女性死亡1”敘事模式的小說作者慣于運用充滿殘暴、血腥色彩的話語,描寫女性死亡現場,對女性放縱肉體欲望進行鮮明的道德批判。比如《金瓶梅》中的潘金蓮、龐春梅;《醒世恒言》第十五卷《郝大卿遺恨鴛鴦絳》中被依律問斬的尼姑空照、靜真,第十六卷《陸五漢硬留合色鞋》中被騙奸后自盡的潘壽兒;《水滸傳》中的楊雄之妻潘巧云等。這類故事情節滲透著“善有善報,惡有惡報”這一佛教因果報應觀念和傳統道德觀念。而《紅樓夢》“女性死亡”母題的書寫話語則屬于“女性死亡2”審美語境修辭話語。作者運用女性人物獨特的情感邏輯,對傳統道德語境進行顛覆性的改造,“女性死亡”的審美因有效淡化甚至沖破了實用道德語境的制約。正如甲戌本《紅樓夢》第八回夾批所說:“作者是欲天下人共來哭此情字。”[28]強調“情”在推動美好女性走向死亡過程中所發揮的關鍵作用,這使得《紅樓夢》超越了以往“女性死亡”的描寫,由道德語境修辭升華至審美語境修辭。

通過深度分析“女性死亡”異文中多層次審美情感的文字,師生甚至參與到了對《紅樓夢》審美價值的重新定位。在這一過程中,學生完全有可能替代語文教師成為充分參與者;其所獲得的語文知識與思維能力,也將在未來其他學習任務群的實施以及校園以外的社會實踐中實現遷移運用。

4. 對學習情境的“真實”程度進行評價

基于本文在第三部分賦予“真實”的兩個注解,這一步驟的評價也分成對教師的評價與對學生的評價,包括評價教師是否真實地提供給學生以實現充分參與的語料資源,以及評價學生在運用資源實現合法的邊緣性參與過程中的自我發展效能。

限于篇幅,本文主要基于人類學情境學習觀對人與人之間的關系以及個體自我發展的關注,對“真實”“情境”的隱喻性特質進行了闡釋,以此為出發點進行建模,提出“真實情境”創設的基本步驟。理念革新是實踐革新的基礎,要把語文學習共同體真正打造為萊夫等人類學情境學習理論家所向往的實踐共同體,顯然不能僅靠語文教師個體的力量完成,還要依靠整個社會生態系統的參與。