創造和諧鄉村 共建美麗沙嶺

羅濤 韋磊

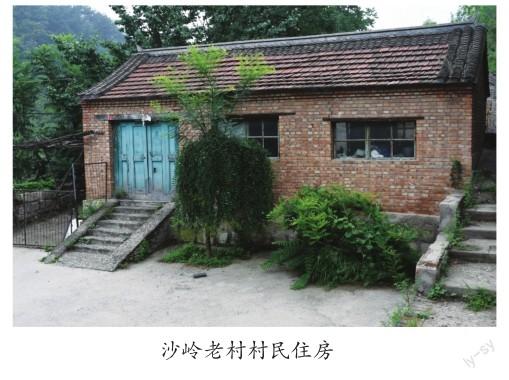

沙嶺村位于昌平東北部,僅有戶籍人口32戶60人,是延壽鎮人口最少的村莊。沙嶺村村民居住分散,那里地質災害頻發、基礎設施落后、出入交通不便、產業發展規劃找不到途徑。黨的十九大報告中提出把建設美麗宜居鄉村作為實施鄉村振興戰略的一項重要任務。如今,通過實施鄉村振興戰略,有效地推動了鄉村建設。搬遷后的沙嶺新村舊貌換新顏,不僅居住環境得到改善,村民生活質量也大幅提升,由于不再受到地質災害威脅,村民們的幸福感、安全感、歸屬感和自豪感不斷提升。在延壽鎮及沙嶺村檔案室里,一篇篇會議記錄,一張張翔實照片,一件件檔案生動記錄著沙嶺新村的搬遷過程及搬遷前后的歷史巨變,展示了中國共產黨在中華大地上建設美麗鄉村的壯麗篇章。

一、一場泥石流開啟沙嶺村的搬遷之路

沙嶺村搬遷之前,村莊緊挨著山體,四面都是大石塊,不僅環境惡劣,還存在巨大的安全隱患,整個村子是泥石流、山體滑坡等地質災害的頻發地。據村里檔案記載:2010年6月的一天,沙嶺村發生了一次特大泥石流。山上滾落了一塊重達一噸多的巨石,將村民家的東廂房砸穿,所幸沒有人員傷亡。但此次事故讓全村村民人心惶惶,生怕再次禍從天降。面對隨時可能發生的險情,村“兩委”干部立即將險戶轉移至安全地帶。沙嶺村黨支部書記一方面將災情上報鎮黨委、政府;另一方面,為了從根本上解決泥石流等自然災害對村民造成的傷害,開始研究政策、技術和籌集資金,準備重新建設一個新的沙嶺村。針對沙嶺村受災情況,昌平區委、區政府召集相關職能部門經過多輪可行性研判,集體研究決定對沙嶺村實施整村搬遷,沙嶺村的搬遷之路由此開始。

沙嶺村整村搬遷,顯然是符合全體村民利益的,符合新農村建設方向的。由于搬遷工作涉及很多細致的群眾工作,大大小小的困難也隨著工作的開展接踵而至,從選新址、征園林地到地災評估,從平整土地到強夯地基,從挨家挨戶動員到一次次開會商議搬遷。最終,在黨支部的堅強領導以及黨員干部的引領示范下,沙嶺新村建設克服種種困難于2016年9月11日,將最后一棟房屋封頂,這標志著沙嶺新村房屋主體全部施工完成。

機緣巧合的是在沙嶺村“重建”過程中,住建部也正計劃在北京推廣被動房民宅。于是,2016年9月沙嶺新村建成后,又迎來了“升級”。村里檔案資料記載:同年11月,經北京市和昌平區兩級政府批準,并經過沙嶺村村民代表的幾輪探討,全國首批整村超低能耗項目的被動房正式在沙嶺村啟動。

二、被動房建設推動沙嶺村舊貌換新顏

所謂被動房,即被動節能建筑民居,是一種超低能耗建筑,被業內認為是目前世界上最先進的節能建筑之一。其最大的特點就是節能環保,居民在入住后,室內溫度基本保持在20℃~26℃左右,四季如春,基本不再需要集中采暖和空調,從而大幅減低能耗、節約用度。經過為期一年的建設,2017年12月,沙嶺新村作為全國首個超低能耗整村農宅項目正式投入使用。通過整理村里檔案資料發現,被動房建設完成后,沙嶺村村民的生活條件、生活環境、生活成本等都得到顯著改善。

一是新村更加安全、舒適。沙嶺村搬遷之前,村民們最怕多雨的夏秋季節,這個季節往往是泥石流多發季。沙嶺村地處山坳,泥石流直接威脅到村民的生命財產。夏秋季節為了躲避泥石流,有的村民只能搬離到別的地方暫時躲避,沒有其他可去之處的村民則在沙嶺村村委會的帶領下,尋找可能發生泥石流的地方做重點防護;如遇險情時則需緊急搬到地勢相對較高的村委會辦公室臨時避險。村民們過的是提心吊膽的日子。

沙嶺新村是在相關部門對地質災害進行評估后重新選址建成的,新村所在區域不會再發生泥石流、山體滑坡等自然災害。新村不僅安全,而且更加舒適。被動房這種建筑就像給房子穿了一件厚厚的羽絨服,減少了屋內溫度的散失。但“穿”得太厚,也意味著夏天散熱就越難。為了更好地散熱,屋內還配備了新風系統,而且每戶都配有顯示面板,可自主調節。88歲的張老太太,在搬入被動房以前一入冬就會生病,但在搬進新居后,一個冬天老人連感冒都沒得。“高科技的東西就是好,這誰家有這么高級的門窗呢!”沙嶺村的村民們驕傲地對其他村來參觀的人們說道。

二是被動房更加節約、更加低碳環保。據介紹,沙嶺新村被動房建設經過北京市住建委和昌平區政府補貼后,居民不用多出錢,就能住上設計先進、節能降耗、美觀舒適的“綠色建筑”。對此,村民們紛紛表示:真是沒想到花了10萬元,就能住進這么好的環保節能房,不但省錢還干凈。在被動房項目建設之前,村民一個月電費最高達1800元,而搬入被動房后,一年的燃氣費只用了不到2000元,其中還包括了全家做飯、洗澡的用度。被動房中新的取暖形式不僅取代了傳統的燃煤爐取暖方式,極大地減少了碳排放,而且每家每戶都安裝了天然氣,使做飯不再用蜂窩煤或者柴火等燃料,黑漆漆的大柴鍋也成了歷史,既滿足了村民們對衛生和便捷的需求,又體現了綠色發展理念,保護了環境。被動房的建成,極大地滿足了村民們對幸福生活的向往,使鄉村和城市生活一樣方便,縮小了城鄉差距,讓老百姓生活變得更加美好。

三、奮進新時代中產業優質化發展

房屋建好之后如何經營和發展,成為沙嶺新村進一步推進新農村建設必須解決的問題。是發展傳統民俗旅游業,還是打造高端民宿產業?是走集體經營的道路,還是放權于民走分散管理的模式?據村里檔案記載,經過上級指導和專家建議,村民大會最終確定了“以旅游業為發展方向,以高端民宿為特色產業,發展‘住宿+旅游的特色產業”作為沙嶺新村的新發展思路。

通過整理村里檔案資料發現,為了實現發展目標,沙嶺新村積極探索產業發展優質化之路。首先,繼續發展傳統的種植采摘業,增加農業附加值,提高村民收入水平。沙嶺村現有農用地728畝,農業種植板栗和山核桃,和少量的石斛和黃芪。年產板栗約10萬斤,年產山核桃800斤~1000斤,以往由于交通不方便等原因,這些農產品常常會出現滯銷或爛在地里的情況。現在除了增強線上線下的營銷功能,還把傳統的采摘業融入與鄉村生態休閑、旅游觀光等于一體的現代農業中,把以前不能賣錢的都賣掉了,現在村里的人均年收入是2017年人均年收入的兩倍。

其次,重點發展休閑旅游產業和四季旅游業,進一步完善旅游產業的“吃、住、行、游、購、娛”各個環節,推動高端民宿發展。目前沙嶺新村將已回租的12間宅搬遷房都用于高端民宿接待,由專人負責日常接待、室內清潔、設備維護等工作,以此帶動村民增收致富。同時還開設旅游服務中心,主要針對外來游客服務,提供咨詢、接待、紀念品零售等服務。通過整合以上村域資源,發揮村莊優勢,促進村民就業,使得村民的日子越過越好、越過越富。

再次,結合沙嶺新村的獨特優勢大力發展健康養老養生產業。沙嶺村靠近銀山塔林景區、十三陵景區,樹木郁郁蔥蔥,植被覆蓋率高,空氣質量全年Ⅰ級,是京北地區得天獨厚的天然氧吧,周邊無污染源,村內空氣清新,且新村地處溫帶半濕潤氣候區,年降水量平均600毫米~700毫米,氣候宜人,生活條件良好。這樣的環境下在服務于本村村民養老的同時,該村順應首都養老產業疏解,利用自然生態資源,組建小型養老養生示范點,引老下鄉。同時沙嶺新村強化公共配套,加強公共服務設施、旅游服務設施建設,保障養老產業高效、有序、長遠運營。相信在老齡化的中國,在京北有這么一個小型養老度假生態村落,無疑是老年人理想的養生首選之地。

10年前,沙嶺村在山溝溝里,一條村內公路都沒有。現在新村不僅有了平整的馬路,還通了自來水,又修建了文體小廣場,建立了礦泉水廠。村民的日子越過越好,越來越有盼頭。在不久的將來還會實現學齡兒童到延壽鎮上學,建設更多的文化站點、活動中心、健身場地等。經過新農村建設,沙嶺村實現了舊貌換新顏,從“盆景美”到“風景美”,從“生態美”到“生活美”,從“一陣美”到“一直美”,從“自然美”到“人文美”。沙嶺新村的建設充分展現出新農村建設的巨大成就,推動了習近平新時代中國特色社會主義思想在京華大地落地生根、開花結果。

作者單位:1.中共昌平區委黨校公共管理教研室2.中共北京市委黨校黨史黨建部