基于教學問題再思考的化學原創試題的命制

陸庭鑾

摘要: ?基于教學問題的再思考,對“二氧化碳在碳酸氫鈉溶液中的溶解度比水小”的教學結論產生質疑與反思。

從需要解決的問題入手,收集和篩選素材,加工形成原創試題情境,精心設計試題問題,明確知識點、考查立意及命題思路,不斷踐行以提升學生的化學學科核心素養水平。

關鍵詞: ?原創試題; 試題命制; 試題情境

文章編號: ?1005 6629(2022)08 00898 04

中圖分類號: ?G633.8

文獻標識碼: ?B

化學原創試題的命制是一個系統工程,涉及到對教學問題的思考、情境素材的選擇、試題情境的形成(情境素材加工成試題情境)、問題的設置、試題的打磨(修改與調整)、答案和評價標準的確定等。本文圍繞在教學過程中遇到的一個常見問題的再思考展開試題的命制,以評促教,以評促學,促進學生化學學科核心素養的提升。

1 試題命制的環節構想

1.1 教學問題的再思考

教學中對一些化學的程序性知識的處理往往是習得性處理方式,已有的認知或認知的模型已形成了固化的思維或程序化的思維,這種簡化和線性的思維不利于學生思維的發展。例如在學習二氧化碳凈化與收集知識時,收集程序中常會將二氧化碳通入到飽和碳酸氫鈉溶液中,教師引導學生思考的點有兩個: 為什么飽和?用碳酸氫鈉溶液目的何在?最終學生會在教師引導下得出二氧化碳在飽和碳酸氫鈉溶液的溶解度較小且碳酸氫鈉溶液易與氯化氫氣體反應轉化為二氧化碳氣體,得以凈化和收集之鵠的,達到了某種教學效果。從未想過此結論得出的可信度究竟如何?教學時這樣處理知識總感覺結論的得出缺少些什么,但也未曾去進行深度思考。前段時期,偶然發現一篇文章“排水法與排飽和碳酸氫鈉溶液法收集二氧化碳實驗比較”[1],由此對曾教的結論產生了質疑與反思: 二氧化碳真的在碳酸氫鈉溶液中的溶解度相對較小嗎?水與碳酸氫鈉溶液吸收二氧化碳氣體的效果究竟哪一個更好?通過查詢相關資料和文獻,特別是2019年全國數字化學比賽相關的實驗研究提供的實證,于是萌發了通過試題的命制達到以評促教、以評促學的想法,讓學生在分析解決問題的過程中,重新認識問題的本原,重構問題的認識視角與思路,培養嚴謹求實、尊重實證的科學態度與社會責任感的核心素養。

1.2 素材的選擇與加工、試題情境的形成

素材的選擇與加工、試題情境的形成總的指導思想應是以提高學生學科核心素養為宗旨,以學科知識為工具,以問題為載體,貫穿科學方法的運用和滲透。選擇的立意點應是基于對真實問題的解決。尋找較為權威的實驗素材,實證二氧化碳在水或碳酸氫鈉溶液中溶解度大小及 水或碳酸氫鈉溶液吸收二氧化碳氣體的效果,試題情境采用設計對比實驗和控制變量法的科學方法。

情境選擇與加工是在原始素材的基礎上,充分考慮背景因素和活動因素加工而成。背景往往出于反思性教與學的需要,結論性知識的原因與結果是否有內在的邏輯關聯?假設性理論與實證性證據是否吻合?基于反思性思考,對于教學中的某問題進行深度思考很有必要,多產生一些本原性問題展開研究。對于二氧化碳的收集背景下的本原性問題: 二氧化碳真的在碳酸氫鈉溶液中溶解度相對較小嗎?水與碳酸氫鈉溶液吸收二氧化碳氣體的效果究竟哪一個更好?基于此問題的解決是指向知識間邏輯關聯和意義取向的,故情境選擇與加工還應考慮活動因素。通過展現實驗的過程,體驗操作、觀察、討論等活動的關鍵因素,體現情境是社會活動的一部分,其真實性通過活動因素來體現。

1.3 試題問題的設置

試題情境中的問題設置,是學生通過顯性閱讀、內化與遷移,挖掘試題中的相關信息,調動一切思維,解決相關問題。應從多角度理解與認識問題的設置,從科學性、規范性等角度看問題的設置。問題的設置應是表達上無歧義、層次上有進階、關系上無牽連、指向上有目標;從問題的思維含量看,問題設置應是低階思維與高階思維含量的協調,符合既定的難度系數的總體要求; 從問題的結構要素考慮,問題設置成單點結構、多點結構、關聯結構還是抽象拓展結構層次水平等,做到心中有數、整體安排。

2 命制的原創試題

題目: 實驗室制取二氧化碳時常用石灰石與稀鹽酸,寫出反應的化學方程式: ?????。欲收集純凈的二氧化碳,常將二氧化碳通入飽和碳酸氫鈉溶液中,一方面利用碳酸氫鈉能除去二氧化碳中混有的雜質氣體,發生反應的化學方程式為 ????,另一方面,有認為在飽和的碳酸氫鈉中,二氧化碳溶解度較 ????,有利于收集二氧化碳。但有同學們通過實驗探究,發現了“異常”,現通過設計實驗加以系統研究。

問題1: 碳酸氫鈉溶液與水吸收氯化氫氣體的效果比較。

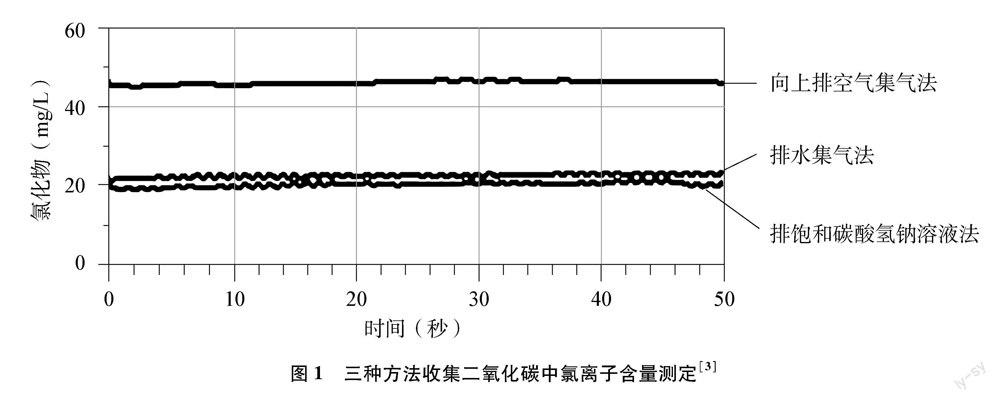

實驗1 ?用26%的濃鹽酸制取二氧化碳,分別用向上排空氣集氣法、排水法和排飽和碳酸氫鈉溶液法收集250mL二氧化碳,再各自加入20mL 10%氫氧化鈉溶液吸收,用氯離子傳感器測定氯離子含量,數據如圖1所示, 由圖分析從而比較吸收氯化氫氣體的效果[2]。

(1) 二氧化碳可用向上排空氣法收集的依據是: ?????。

(2) ?氫氧化鈉吸收二氧化碳的化學方程式: ?????。

(3) 由實驗1數據可獲得的結論: ?????。

問題2: 二氧化碳在水和飽和碳酸氫鈉溶液中溶解情況比較。

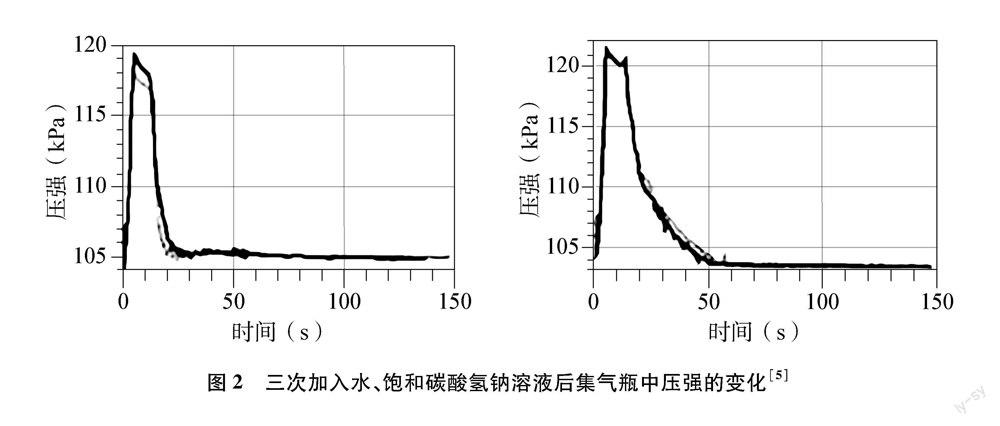

實驗2 在18℃下,用碳酸鈉粉末與稀硫酸反應制取兩瓶250mL二氧化碳,分別加入50mL水和飽和碳酸氫鈉溶液,振蕩,用壓強傳感器分三次測定裝置內壓強的變化,數據如圖2所示[4]。

(1) 選用稀硫酸而不用稀鹽酸的原因是 ????。

(2) 由實驗2數據可獲得的結論: ?????。

(3) 由實驗2的圖像對比分析,對“二氧化碳氣體能用排水法收集”的證據簡述過程: ?????。

反思: 結合碳酸氫鈉溶液酸堿性,對(2)結論產生的原因作出猜想: ?????。

為了驗證,又補做了實驗3: 在18℃下,用碳酸鈉粉末與稀硫酸反應制取兩瓶250mL二氧化碳,分別加入50mL水和稀鹽酸溶液,振蕩,用壓強傳感器分三次測定裝置內壓強的變化,數據如圖3所示。

(1) 由實驗3并結合實驗2可得出: 酸性溶液對二氧化碳的溶解有 ????作用,堿性溶液對二氧化碳的溶解有 ????作用。

(2) 圍繞制備二氧化碳時通入飽和碳酸氫鈉溶液一系列探究實驗,下列說法正確的是 ????(多項選擇)。

A. 二氧化碳和氯化氫氣體在水中溶解能力相差不大

B. 將二氧化碳通入稀硫酸溶液可增大其在水中的溶解度

C. 氣體在某溶液中的溶解能力受多種因素影響

D. 實驗探究,尊重實證是得出結論的重要途徑

[參考答案]

題目: CaCO3+2HCl CaCl2+H2O+CO2↑ NaHCO3+HCl NaCl+H2O+CO2↑ 小

問題1: (1) 二氧化碳的密度大于空氣

(2) 2NaOH+CO2 Na2CO3+H2O

(3) 排水法與排飽和碳酸氫鈉溶液法都能較好除去二氧化碳中的氯化氫氣體(或兩者吸收氯化氫的效果差不多),而排空氣法收集的二氧化碳中含有較多的氯化氫氣體(其他合理答案也可)

問題2: (1) 稀硫酸沒有揮發性,避免二氧化碳中混有氯化氫氣體,對實驗結論造成影響(其他合理答案也可)

(2) 在相同條件下,二氧化碳在飽和碳酸氫鈉溶液中比水中溶解得更多

(3) 有,二氧化碳溶于水達到飽和后即可通過排水法收集

反思: (1) 抑制(減弱) 促進(加強) (2) CD

3 命制試題設計的思路分析

3.1 前引問題的命題思路

前引試題應關聯學生已有的基礎知識。前引問題涉及實驗室制備二氧化碳的原理、碳酸氫鈉的化學性質、物質溶解度的影響因素等。問題設置意圖為: 二氧化碳制備原理主要考查學生對原理的理解與符號表征,涉及記憶和符號表征水平,屬于單點結構層次水平;利用碳酸氫鈉溶液除去氯化氫則是考查學生正確理解和運用除雜的一些方法和原則,此落點較為簡單,屬于記憶思維,是單點結構層次;第3空則是通過問題,暴露與反思教與學過程中存在的問題,為進一步探究與學習作鋪墊,進一步引導經驗與能力、素養之間的轉化,提高學生的思維能力。

3.2 實驗1問題的命題思路

實驗1問題涉及二氧化碳收集方法及收集的依據,二氧化碳吸收原理與符號表征,數據的對比、處理及分析。問題的設置意圖: 通過對比實驗從不同層次對核心知識的理解與掌握,對化學知識符號表征的實踐以及對化學信息接受、吸收、整合能力等進行考查。第(1)問屬于單點結構層次水平,在理解二氧化碳性質與收集方式的邏輯關系基礎上加以運用;第(2)問屬于單點結構層次水平,在宏觀認識二氧化碳用堿吸收并能描述的基礎上學會用化學方程式等符號表征;第(3)問屬于關聯結構層次水平,在分析基礎上概括與抽提排水法與排飽和碳酸氫鈉溶液法都能較好除去二氧化碳中的氯化氫氣體(或兩者吸收氯化氫的效果差不多),而排空氣法收集的二氧化碳中含有較多的氯化氫氣體。此結論得出,是一個差異區分及同質聚合的整合過程[7],思維含量較高。

3.3 實驗2問題的命題思路

實驗2問題涉及稀硫酸與鹽酸的性質(揮發性)異同辨析并加以運用,數據的對比、處理及分析,對結論的反思、分析與評價。問題的設置意圖為: 運用對比實驗手段通過一系列的不同層次思維含量的問題,不斷抽提與凝練認識視角與思路,優化認識結構與認識方式,形成辯證思維。第(1)問屬于關聯結構層次水平。不僅需要學生在已有知識結構的基礎上梳理酸的性質,還應從中抽提出稀硫酸與稀鹽酸的不同性質,結合本實驗的需要,控制變量,排除干擾原因。由于稀硫酸沒有揮性性,避免了二氧化碳中混有氯化氫氣體,對實驗結論造成影響。解答此問題需要學生具備一定的提取與篩選能力,思維含量較高;第(2)問屬于抽象拓展層次水平。在圖像表征下,通過對比、分析、整合得出: 在相同條件下,二氧化碳在飽和碳酸氫鈉溶液中比水中溶解得更多,需要學生在經驗基礎上否定、修正原有結論,對批判性思維和創新思維有較高的要求;第(3)問屬于抽象拓展層次水平。需要學生用批判性視角看問題,運用證據推理手段強化分析,凝練認識氣體收集的新視角與新思路。從圖像中分析得知,二氧化碳溶于水會達到飽和狀態,通過與溶于碳酸氫鈉溶液的壓強的對比,證明二氧化碳溶于水有一個限度;另一方面從理論上分析,雖其溶解度為1∶1較大,但由于二氧化碳在水中的溶解速率較小,所以這也是能用排水法收集的主要原因。構建新的認識視角: 用數字化學實驗手段為排水法收集二氧化碳提供了有力的證據支持,此問能很好地培養學生的證據推理能力。

3.4 反思問題的命題思路

反思問題涉及科學探究的要素運用,數據的對比、分析與評價,科學方法及科學態度與社會責任等化學核心素養。設置意圖為: 進一步培養證據推理與模型認知、科學思維、科學態度與責任心等核心素養。第(1)問屬于抽象拓展層次水平,從具體物質認識到具體物質研究再到類別物質研究的螺旋式上升的“心理構造”認識水平的提升[8],形成結構性的知識: 酸性溶液對二氧化碳的溶解有抑制作用,堿性溶液對二氧化碳的溶解有促進作用,從感性(圖像)證據推理形成理性認識新思路;第(2)問屬于抽象拓展層次水平,對分析、推理、評價等高階思維水平要求較高。 A的解答需要分析圖像,從實驗目的、實驗的數據分析得出兩者溶解度的差異;B則是需要學生從分析到整合歸納得結論,再運用結論演繹推理解決問題,酸有抑制作用,而硫酸屬于酸;CD的解答則是運用系統的全面的視角看問題,既要整體分析,又要細節分析,樹立實證觀、系統觀多因素影響等觀念,切實提高學生的化學學科核心素養水平。

參考文獻:

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 卞陽陽等. 排水法與排飽和碳酸氫鈉溶液法收集二氧化碳實驗比較[J]. 化學教學, 2021, (6): 80.

[ 6 ] 卞陽陽等. 影響二氧化碳溶解因素的實驗探究. 第七屆全國中小學實驗教學比賽視頻.

[ 7 ] 李沁等. 課堂深度教學實踐的困境與突圍[J]. 教學與管理, 2022, (3): 10.

[ 8 ] 唐云波. 核心素養為本的單元教學設計與實施[J]. 化學教育, 2019, (3): 52.