基于逆向思維創新化學實驗的嘗試

李德前 魏海 馬逸群 朱玉忠

摘要: ?利用逆向思維開展化學實驗創新活動,從操作方法、裝置結構、物質形態、運動狀態、缺點錯誤等五個方面進行反向探索,改進和設計了檢查裝置氣密性、引燃蠟燭熄滅時的白煙、水與酒精混合、鐵在氧氣中燃燒、鐵與硫酸銅溶液反應、有色物質在水中擴散、過氧化氫分解制氧氣、防倒吸等實驗和操作。所舉案例取材方便、操作簡約、直觀有趣、安全環保、富含思維,使化學實驗成為實施素質教育、開展實踐活動的有效途徑。

關鍵詞: ?逆向思維; 創新實驗; 反向探索; 實驗探究

文章編號: ?1005 6629(2022)08 0073 05

中圖分類號: ?G633.8

文獻標識碼: ?B

所謂逆向思維就是針對某些司空見慣的做法和觀點或已成定論的事物進行反向思考, 它包括反轉型逆向思維、轉換型逆向思維和缺點型逆向思維三種類型[1]。

教科書上編排的一些化學實驗難免存在不足需要改進,我們名師工作室對化學實驗的創新研究樂此不疲。 在這項創新活動中,當用常規的思維方法(如缺點列舉法、希望點列舉法、組合法、替換法、模仿法等[2])難以對實驗進行優化設計時,嘗試逆向思考常會取得意想不到的效果。因此, 逆向思維是進行化學實驗創新的有效途徑,是改進實驗、優化操作的法寶,也是激發學生求異思維和培養學生辯證唯物主義思想的捷徑。

基于逆向思維改進和設計化學實驗,主要從操作方法反向、裝置結構反向、物質形態反向、運動狀態反向、缺點錯誤反向等五個方面進行思維建模[3],下面結合具體的案例予以說明。

1 操作方法反向

實驗操作方法是進行化學實驗的必要途徑,是開展實驗探究活動的重要手段。反其道而行的操作方法,在實驗創新時常能獲得出乎意料的效果。

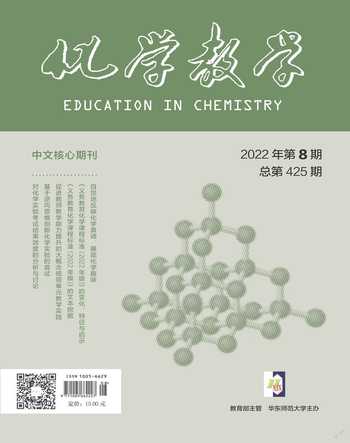

例如,教科書上檢查裝置氣密性采用的往往是增加裝置內氣壓的方法(如手捂加熱法、注水法,如圖1所示)。反向探求: 如果減小裝置內的氣壓來檢查氣密性有哪些方法呢?不難想到有冷卻法和抽氣法,這兩種方法與教科書上的方法有異曲同工之妙。

“冷卻法”檢查裝置氣密性的主要操作是: 先將導管口浸入常溫的水中,再將試管底部浸入冷水中(如圖2 a所示),如果有水進入導氣管里并逐漸上升,則該裝置的氣密性良好。

“抽氣法”檢查裝置氣密性的主要操作是: 將下端套有乳膠管的細木棍插入長頸漏斗的頸部,以封閉漏斗口。用長約20cm的軟膠管,將導管口與注射器吸入口連接起來(如圖2 b所示),然后緩慢外拉注射器活塞(抽氣)一小段距離,如果軟膠管變癟就說明該裝置不漏氣。

再如,教科書上引燃蠟燭剛熄滅時的白煙實驗,成功率不高,究其原因主要是“蠟燭是在完全開放的空間里被吹滅的”,致使白煙四處分散。逆向思考: 如果“蠟燭是在相對封閉的空間里被吹滅的”,則白煙集中,這樣就容易被引燃。據此不難想到吹滅蠟燭的新方法(如圖3所示),而且其成功率幾乎是百分之百。

該方法的主要操作是: 將長約4cm的短蠟燭放在平穩的桌面上,再把長約10cm 的粗玻璃管罩在蠟燭外面。用燃著的長木條點燃蠟燭,待其正常燃燒后,吹滅蠟燭,觀察到白煙在玻璃管內向上飄蕩,隨即將燃著的長木條靠近玻璃管口,白煙立即被點燃,蠟燭也再次被引燃。

2 裝置結構反向

構成化學實驗的儀器、裝置或實驗體系是相對固定的。立足已有儀器的相反結構,圍繞已有裝置的反向組成,對化學實驗進行求異求新,可以使某些疑難問題變得柳暗花明。

像氨氣(或氯化氫)溶于水實驗、加熱高錳酸鉀制氧氣(排水法收集)實驗、木炭還原氧化銅實驗等,都容易發生倒吸現象。引發這個事故的主要原因是“流體在導管內來去自由、暢通無阻”。逆向思考: 如果將導管中流體的退路“堵塞”,不就不發生倒吸了嗎? 不難想到具有“止回”作用的單向閥(可以網購),只要在相關的導管中串聯一個單向閥,即可阻止倒吸的發生[4]。

再如,教科書上演示水與酒精混合實驗使用的是細玻璃管(如圖4所示),實驗形成的“空隙”很小,后排的學生“瞪大”眼睛也看不清楚,實驗的直觀性很不理想。逆向思考: 能否將使用的儀器變大變粗呢?我們嘗試用球形干燥管進行該實驗(如圖5所示),其可視性、趣味性都得到很大的提升。

此改進實驗的主要操作是: 取一個25mL的球形干燥管,用橡皮塞封閉粗管口。向干燥管里倒入蒸餾水至球體的最下端,然后借助注射器緩緩注入紅色的酒精,直至加滿。用食指堵住細管口、大拇指和中指捏住球體部位,上下顛倒干燥管5~6次,立刻發現細玻璃管最上端出現了長約2.5cm的空隙。慢慢松開拇指和中指,觀察到球形干燥管的細管口被緊緊地吸在食指上,懸而不落。上述實驗現象不僅說明微粒之間有空隙,還進一步說明該空隙接近真空。

3 物質形態反向

化學試劑或化學藥品的形態(如形狀、狀態、顆粒大小、比表面積等)常常決定了反應速率、反應現象、反應產物,甚至影響到實驗成敗和操作難易。因此,對物質形態進行“大與小”“粗與細”“多與少”的逆向轉換,也是追求實驗創新的有效途徑。

例如,教科書上通常選用1~2顆潔凈的鐵釘(或繞成螺旋狀的鐵絲)去演示鐵與硫酸銅溶液的反應,由于鐵釘(或鐵絲)的比表面積不大,充分反應后只能看到鐵的表面覆蓋有薄薄的一層紅色固體,很難觀察到溶液呈現淺綠色。逆向思考: 能否選用比表面積非常大的鐵絲絨進行實驗呢?果不其然, 將鐵絲絨浸入硫酸銅溶液中僅僅半分鐘左右,藍色溶液就變為非常明顯的淺綠色,鐵的表面更是附著大量的紅色粉末;如果將鐵絲絨做成別致的造型[5],實驗現象更是妙不可言。

再如,教科書中過氧化氫分解制氧氣實驗,使用的催化劑是粉末狀的二氧化錳,回收起來很麻煩,尤其是從溶液中過濾二氧化錳時,其粉末會附著在濾紙表面,很難清理。逆向思考: 如果二氧化錳是較大的顆粒或塊狀,則方便回收利用。于是研制了二氧化錳球,其制作方法是: 將二氧化錳粉末與快干水泥等質量混合,再加入適量的水混勻,然后將混合物搓成直徑1~2cm大小不等的球,凝固、晾干即可使用。有了球狀的二氧化錳,用過氧化氫制氧氣的反應就可以隨時發生隨時停止(如圖6所示),并且一次裝藥可以多次使用。

4 運動狀態反向

運動是事物的根本屬性,運動也是相對的。針對實驗過程中物質的“動與靜”進行反向設計[6],好比是劍走偏鋒,也可以獲得出其不意的效果。

例如,在改進鐵在氧氣中燃燒實驗時,我們曾設計了“在空氣中快速甩動燃燒的鐵絲絨”的操作方法[7](如圖7所示),該實驗現象極為震撼。但其最大的弊端是,濺出的鐵花容易灼燒教室內的窗簾、桌面甚至電腦屏幕等。

針對實驗過程中鐵絲絨的運動狀態進行逆向思考: 如果鐵絲絨靜止而空氣運動,從相對運動的角度分析,產生的實驗效果應該是一樣的,我們據此設計出如圖8所示的實驗裝置,其趣味性與安全性得到完美的兼顧。新實驗的主要操作是: 將足量的鐵絲絨整理成35cm×7cm×4cm的長條塊,并將其一端固定。點燃鐵絲絨,然后用鼓風機從一側對著鐵絲絨的著火處吹風,鐵絲絨立即劇烈燃燒,火星以扇形向外飛濺,好比不斷綻放的鐵花,令人難忘。

還有,教科書上編排的有色物質在水中擴散實驗,品紅(或紅墨水、藍墨水、高錳酸鉀)都是從水面開始向下分散的(如圖9所示),這不完全是微粒熱運動引發的擴散,因為實驗設計沒有排除重力場的干擾[8]。

針對有色物質在水中分散的方向,進行反向設計: 選用密度大于水的物質(如甲基橙、高錳酸鉀、硫酸銅等),使其在水底向上分散,從而有效地回避了原實驗科學性不足的問題(如圖10所示)。新實驗的主要操作是: 將裝有甲基橙的小型自封塑料袋放入燒杯底部,再向燒杯中倒入約占其容積4/5的水,

然后用注射器針頭將水下的塑料袋扎2~3個小孔,立即觀察到甲基橙緩慢向上分散,最終整杯水都變為橙黃色,充分說明了物質的微粒性和運動性。

5 缺點錯誤反向

很多化學物質具有與生俱來的缺點,化學實驗中也難免出現錯誤操作,在實驗改進中對缺點反向思維、對錯誤逆勢而行,那么缺點也會轉化為優點,錯誤也會產生價值。

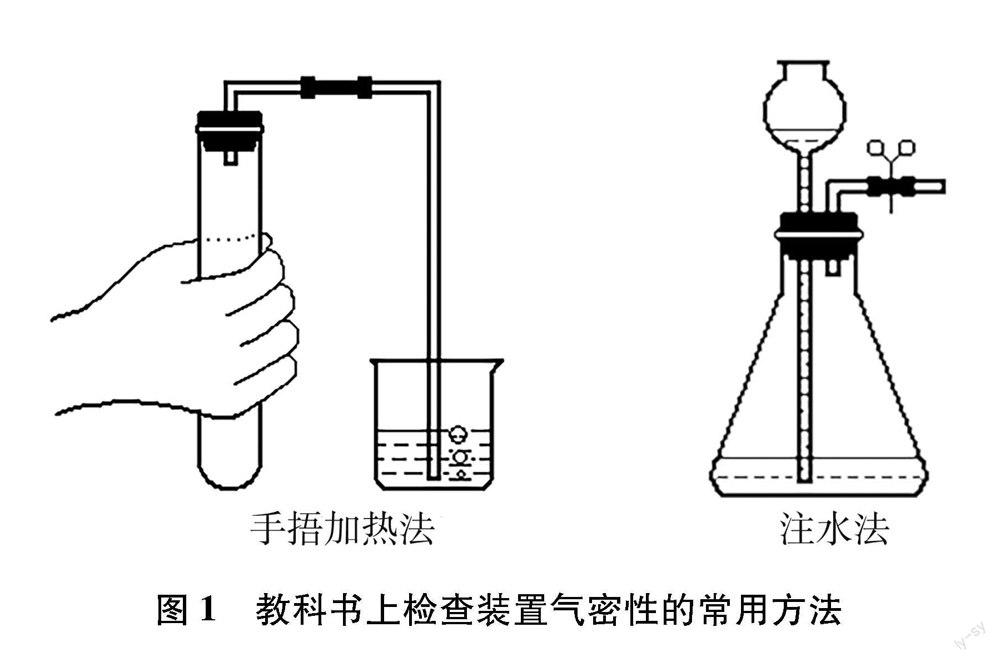

鋼鐵銹蝕具有很大的危害性,鐵生銹會消耗氧氣(同時生成固體)。逆向思考: 如果利用鐵生銹原理測量空氣中氧氣的體積含量,不就能變“有害”為“有用”嗎?于是設計出如圖11所示的創新實驗,其主要操作是: 取一片濕巾,在濕巾表面均勻撒上一層暖寶寶發熱劑(含有食鹽、鐵粉、活性炭等),再將濕巾粘附在廣口瓶內壁上,然后連接好實驗裝置。4~5min后打開止水夾,觀察到量筒里的水快速流入廣口瓶中,最終流入廣口瓶中水的體積約是64mL,即空氣中氧氣的體積分數約是64/320×100%=19.7%。

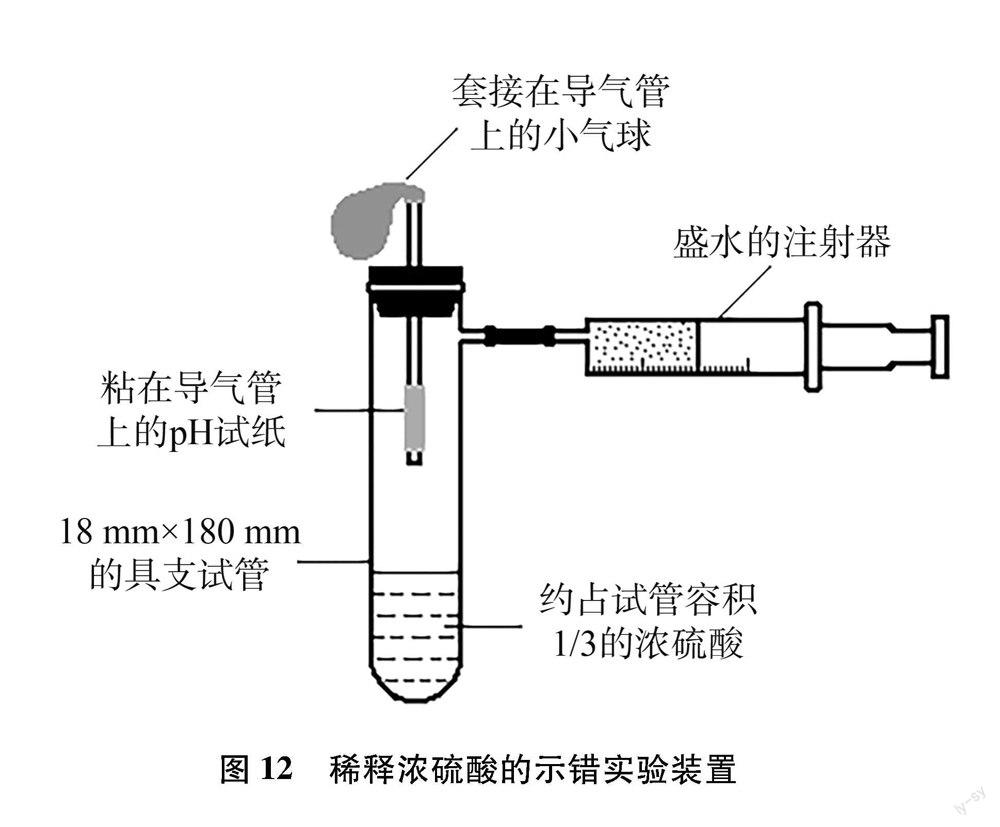

再如,不驗純就點燃可燃性氣體、稀釋濃硫酸時把水加入濃硫酸中、氫氣還原氧化銅(或一氧化碳還原氧化鐵)時先加熱固體再通氣等錯誤操作,極易釀成事故。從其反方向分析,就可以把錯誤操作看成是一種實驗教學資源,設計成示錯實驗,從而對學生實驗起到警示作用。

作為示錯實驗,可以做成虛擬實驗(在教學中適時播放),也可以在確保安全的前提下現場演示。如我們設計的稀釋濃硫酸的示錯實驗, 其主要操作是: 按圖12連接好裝置,然后將水注入濃硫酸中,濃硫酸接觸到水立即放出大量的熱,使小氣球迅速膨脹,同時溶液沸騰,引起酸液向上飛濺,并濺到pH試紙上,試紙立即由黃色變為紅色。顯然,該實驗較好地呈現了錯誤操作的后果。

6 結語

開展實驗創新活動要在“開齊開足開好” 課本實驗的基礎上,充分利用“課后延時服務”有序推進(每學期可以安排4~5次)。 不要將實驗創新活動完全視為教師行為,要吸引更多的學生參與這項研究性、任務型、項目化的活動[9]。學生由此體驗了逆向思維的創造性、反向探求的奇妙性,乃至獲得峰回路轉的驚喜與枯木逢春的愉悅。

總之,在化學實驗創新活動中,如果注意從問題的相反方向深入探索,通過逆向思維,就能優化實驗方法,簡化實驗裝置,從而開發出更多操作簡單、裝置簡約、現象直觀、原理正確、結論可靠的化學實驗,同時發展學生的核心素養,提升教師的專業素質。

參考文獻:

[ 1 ] 德姆·巴雷特. 逆向思維: 釋放你潛在的創造力[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999: 8~15.

[ 2 ] 李德前. 例談初中化學實驗創新的思維方法[J]. 化學教學, 2013, (3): 65~68.

[ 3 ] 張興濤, 王澍. 基于逆向思維的化學實驗創新研究[J]. 化學教育, 2018, (23): 62~64.

[ 4 ] 李德前, 龔皓, 魏海. 氫氣爆炸實驗的一體化設計[J]. 化學教學, 2022, (6): 72~75.

[ 5 ] 李德前, 魏海, 張羿. 用鐵絲絨做Fe與CuSO4溶液反應的實驗[J]. 化學教學, 2018, (11): 78~80.

[ 6 ] 錢再, 瞿兵. 化學實驗創新技法[J]. 化學教學, 2000, (9): 5~9.

[ 7 ] 周良, 魏海, 王會, 李德前. 以超細鋼絲棉替代鐵改進兩個化學實驗[J]. 化學教學, 2018, (6): 76~79.

[ 8 ] 李德前, 魏海. 有色物質在水中擴散實驗的新設計[J]. 化學教學, 2016, (3): 60~64.

[ 9 ] 李德前, 趙紅. 指導學生改進化學實驗裝置[J]. 化學教學, 2006, (5): 1~3.