從被動到心動,數字化激發關系重構

菲利普·科特勒

營銷的進化卷軸:從營銷1.0到營銷4.0

科特勒將營銷分為了1.0、2.0、3.0以及最新的4.0。

營銷1.0就是工業化時代以產品為中心的營銷,解決企業如何實現更好地交易的問題。當時的營銷就是把工廠生產的產品全部給有支付能力的人。這些產品通常都比較初級,其生產目的就是滿足大眾市場需求。在這種情況下,企業盡可能地擴大規模,標準化產品不斷降低成本以形成低價格來吸引顧客。最典型的例子莫過于當年只有一種顏色的福特T型車——“無論你需要什么顏色的汽車,福特只有黑色的”。

營銷2.0是以消費者為導向的營銷,不僅僅需要產品有功能差異,更需要企業向消費者訴求情感與形象,因此這個階段出現了大量以品牌為核心的公司。這個時期,企業獲得成功的黃金法則就是“客戶即上帝”,需要通過滿足消費者特定的需求來吸引消費者。正如寶潔、聯合利華等快速消費品企業開發出幾千種不同檔次的日化產品來滿足不同人的需求。

營銷3.0是以價值觀驅動的營銷。它把消費者從企業“捕捉的獵物”還原成“豐富的人”,是以人為本的營銷。消費者是具有獨立意識和感情的完整的人,他們的任何需求和希望都不能忽視。

營銷4.0以大數據、社群、價值觀營銷為基礎,企業將營銷的中心轉移到如何與消費者積極互動,尊重消費者作為主體的價值觀,讓消費者更多地參與到營銷價值的創造中來。在數字化連接的時代,洞察與滿足這些連接點所代表的需求,幫助客戶實現自我價值,就是營銷4.0所需要面對和解決的問題,它是以價值觀、鏈接、大數據、社區、新一代分析技術為基礎所造就的。

營銷4.0是一種結合企業與用戶線上和線下交互的營銷方式。在數字經濟中,僅僅依靠數字交互是不夠的,事實上,隨著世界的網絡化,線下交互代表著截然不同的特性。營銷 4.0也結合了風格和實質。隨著技術的迅速革新,品牌的靈活性和適應性意義重大,但其實體的特征卻變得愈發重要。在一個日益透明化的世界中,真實是企業最難能可貴的財富。

理解人們如何購物:從4A到5A

營銷4.0時代,消費者的購買路徑也發生了變化。

“愛達”公式(AIDA)——引起注意、誘發興趣、刺激欲望、促成購買,是最早被廣泛使用的描述客戶營銷模式的一種手段。

AIDA是由銷售和廣告先驅埃爾默·劉易斯(E.St.ElmoLewis)創造的,并首先應用于廣告和銷售領域。它是一種簡單的提醒和清單工具,用以幫助廣告從業者設計廣告,幫助銷售人員推銷產品。同營銷的4P要素(產品、定價、渠道、促銷)一樣,AIDA也經歷了多次修正和拓展。

來自凱洛格商學院的德里克·羅克爾(Derek Rucker)對AIDA模型進行了修改,稱新的模型為4A:了解、態度、行為、再購買。在新模型中,興趣和欲望被整合成了態度,并加入了新的環節——再購買。修改后的模型旨在跟進購買后的顧客行為,統計客戶留存,將再購買視為客戶忠誠度的重要體現。

然而,在這個互聯互通的時代,原有的客戶路徑無法適應連通性帶來的改變,顧客購買產品的行為路徑再次發生了改變。4A顧客購買行為模型也需要演進到最新的5A模型:了解、吸引、問詢、行動和擁護。

了解

在了解階段,客戶被動地接受著來自過去經驗、營銷互動和他人的體驗等多方面的各種產品信息,這一階段是促使用戶購買的閘口。有過品牌使用經歷的客戶更容易記起或者認出這個品牌,企業的廣告和其他用戶的口碑也是品牌認知度的主要來源。

吸引

在了解了幾個品牌后,客戶會將已知的信息加工成短期記憶或者長期記憶,隨后鎖定幾個中意的品牌。這就是吸引階段,那些有著驚嘆元素的品牌更容易被記住,也更可能留在客戶的心儀列表里。

問詢

受到好奇心的驅使,客戶常常積極地跟進那些吸引他們的品牌,從家人和朋友、媒體甚至直接從品牌那里了解更多信息,這是問詢階段。客戶可以從親友那里了解信息,也可以自己評價品牌的優劣。

如今,問詢結合了線上數字世界和線下現實世界。客戶可以一邊在店內瀏覽商品,一邊在手機上搜索商品信息。由于客戶獲取信息渠道的多樣性,企業必須在較為熱門的渠道中留下自己的身影。

行動

客戶一旦在問詢階段確認了足夠的信息,就會進入行動階段(決定購買)。要記住一點,我們期待的用戶行為不僅僅局限于購買行為。在購買特定產品后,客戶會通過消費、使用以及售后服務,更深入地與品牌產生互動。品牌需要讓客戶有參與感,確保他們有著良好的擁有感和用戶體驗。當客戶抱怨有問題存在時,品牌需要及時注意,并確保有效解決。

擁護

隨著時間推移,客戶會對品牌產生強烈的忠誠度,這反映在留存率、再購買率和最終的擁護上,這就是擁護階段。活躍的品牌擁護者不需要他人問起就會主動推薦,講述品牌佳話,做品牌的傳道者。他們需要的觸發點是質詢和差評,一旦遇到這種情況,他們就會覺得有義務守護自己心愛的品牌。而由于這些人敢于推薦自己喜歡的品牌,他們自然就更可能在未來再次購買這些品牌的產品。

其實,5A模型中的各個階段并非嚴格的直線形。舉例來說,客戶可能最開始對品牌沒興趣,但是朋友的推薦可能會讓他決定購買。這意味著客戶跳過了產生好惡的吸引環節,直接從了解環節到達了問詢環節。另一方面,很多客戶可能會跳過問詢環節,僅憑著在了解和吸引環節獲得的信息沖動地買下產品。

再比如一些稀有和搶手的商品,忠實的擁護者就不必非是實際的購買者。舉例來說,特斯拉產品就一直享受著非買家的推廣,這意味著用戶跳過了行動環節直接來到了擁護環節。新的客戶路徑不必是漏斗狀的固定客戶結構,客戶也不用非要完成5A的每一個階段。因此,從了解到擁護,這條道路也會根據不同環節的不同客戶數量適當變長或者縮短。

新的客戶路徑也可能是螺旋式的,用戶回到上一環節,形成反饋環形結構。咨詢問題的客戶既可能把新的品牌加入了解清單,也可能轉而尋找更有吸引力的品牌。客戶在使用過程中遇到了問題,就會深入琢磨一下,然后再決定是繼續使用還是換個牌子。由于這種螺旋式路徑的存在,在5A各階段留下來的品牌數量也會隨之波動。

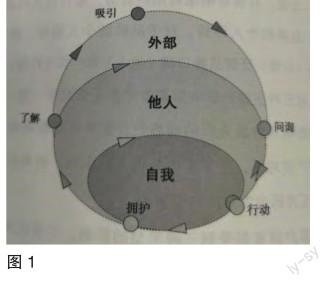

從了解到擁護:O區域(O3)

營銷4.0的最終目標,是讓用戶從了解產品變為擁護產品。總的來說,營銷人員主要可以通過三種影響方式實現這種目標。在5A的進程中,客戶的決定往往受到自我因素、他人因素和外部因素的共同影響,我們把這種結構稱為O區域(O3)(見圖1)。

外部影響來自外部因素,是品牌通過廣告或其他營銷手段有目的地進行的,也可能是銷售人員和客服人員同客戶的互動。從品牌的角度看,外部因素仍然是可以管控的。

他人的影響也來自外部環境。通常,他人的影響是指親友圈子對產品的口碑,也可能來自用戶所在的更大的獨立社區。舉例來說,客戶可能會受到在社交網站上聽到的信息的影響,如被貓途鷹(全球領先的旅游網站,主要提供來自全球旅行者的點評和建議)和大眾點評這樣的評分系統影響。他人影響因素的影響力不盡相同,年輕人、女性和網民是最有影響力的群體,他們帶來的影響往往是客戶最終購買的決定因素。

自我影響來自用戶自身,來自過去的品牌互動和體驗、品牌的個人評價、對于品牌的個人偏好。通常來說,個人偏好(自我)受到品牌口碑(他人)和廣告(外部)的影響。

事實上,每個客戶通常都受到三種類型的影響,盡管比例可能各有不同。有的客戶個人好惡分明,不容易受到廣告或者朋友推薦的影響;有的客戶十分依賴于他人推薦,有的人愿意相信廣告。盡管個體間存在差異,但相比于自我影響和外部影響,今天的客戶仍更依賴于他人的影響。尼爾森的研究表明,來自60個國家的受訪者中83%將家人和朋友視為最可靠的“廣告”,有66%的人會在意他人在網上的評價。

在5A的過程中,客戶在問詢和行動兩個階段中都容易受到影響。問詢階段是營銷人員增加品牌喜愛程度的絕佳機會。在行動階段,那些能夠為客戶提供優秀消費和使用體驗的品牌總能更受青睞。

O3也是營銷人員優化營銷策略的有效工具,如果能區分外部、他人和自我影響,營銷人員就能確定其工作的重點。當外部影響最重要時,營銷活動的重點就放在了互動活動上;而當他人影響最重要時,營銷人員就該依靠于社區營銷活動;當自我影響最重要時,營銷活動則應該致力于提供良好的售后服務體驗

(本文內容節選自《營銷革命4.0》,機械工業出版社)。