工業攝影藝術再現

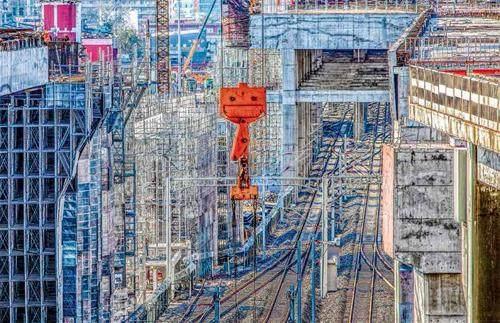

2019年9月,海南國際會展中心二期施工現場。王娟 攝

我出生在中國最大邊境城市—遼寧丹東,這里曾是聞名全國的輕工業名城。在我從事攝影的30 余年里,遼東這方土地為我的工業題材攝影創作提供了豐富的素材資源。

基于對家鄉的熱愛和對工業發展的關注,我長期聚焦工業、工人,拍攝了大量工業題材作品,有港珠澳大橋、大興機場、“鳥巢”(國家體育場)、烏東德水電站、京雄高鐵、贛深高鐵、北京豐臺站、北京城市副中心站綜合交通樞紐工程、北京東六環隧道工程、本鋼新五號高爐等工程建設。記錄了一線工人忘我奮斗的感人場面,從不同維度表現中國工業建設成就和中國高質量發展的力量。面對這些重大工程,我的心靈受到了強烈震撼,精神世界獲得了從未有過的蕩滌。

我喜歡工業攝影,對火熱的建設工地充滿感情。深入重點工程拍攝現場,那些多彩的作業場景、不同生活際遇的勞動者及其背后感人至深的故事深深感動著我,促使我用相機將其凝固成一幅幅有故事、有情節、有溫度的畫面。很多時候,從一項工程的開工到竣工,我都會被施工人員的精神所感動。比如,拍攝烏東德水電站大壩施工的壯觀場面,至今還記憶猶新。那天,在烏東德水電站拍大壩泄水,我忽然看見兩名施工人員正吊在大壩半空做保溫層,在磅礴壩體襯托的天地間,他們漂蕩如飛蓬,不知怎的,一瞬間我淚流滿面,那種感動難以名狀。伴隨著快門清脆的聲音,那磅礴的畫面、醉人的場景、溫暖的時刻,都帶給我無限的感動和愉悅,讓我感受到中國勞動者的奉獻精神與奮斗情懷。

2019年11月,北京城市副中心站綜合交通樞紐開工建設。王娟 攝

我深知藝術源于生活而又高于生活。想要拍好大國工程題材,必須走近現場體驗生活,同時又要進行文化底蘊的系統梳理與沉淀。我認為這種“近”不僅體現在物理距離,更體現在心理距離。攝影者只有融入勞動現場成為“勞動者”,行走在廠房里,攀爬到高臺上,與工人“零距離”接觸,才能真切地體會到他們的苦與樂,他們的愛與痛,才會敏感地捕捉到工程施工、產品生產中那些轉瞬即逝的畫面,定格令人熱血沸騰的永恒之美。

當然,要使工業攝影作品具有藝術審美價值,必須通過攝影語言構建完美形式,表達作品的主題內涵,即“藝術再現”,否則,這類題材的創作容易陷入圖解式的“機器+ 人”的俗套之中。要在遵循工業題材拍攝規律前提下,將更多具有現代工業的元素融入畫面,不著痕跡地將看似高大、冰冷、粗硬的拍攝對象,表現得富含美感、韻律和張力,從而呈現出濃厚的藝術韻味。同時,通過使用不同的攝影技法,巧妙地處理人與機械、人與人、機械與周圍環境的對比關系,達到作品紀實性與藝術性的最佳結合。

2020年1月,烏東德水電站大壩施工。王娟 攝

2020年1月,烏東德水電站大壩混凝土澆筑。王娟 攝

2007年5月,建設中的“鳥巢”(國家體育場)。王娟 攝

2022年1月,建設中的北京豐臺站。王娟 攝

2020年11月,建設中的北京豐臺站。王娟 攝

2009年3月,邊境口岸丹東站改擴建施工現場。王娟 攝

2008年7月,蒲石河抽水蓄能電站建設者。王娟 攝

總之,拍攝工業題材,不僅僅是影像的記錄過程,更是“把脈”時代、記錄生活、見證人性的心路歷程。作為攝影者,只有深入實際,與勞動者一起爬冰臥雪、風餐露宿,融入其間,才有可能感同身受,激發靈感,留住寶貴歷史。而我的心靈,也恰恰在這風雨無悔的過程中得到極大震撼,獲得深刻體悟,完成一次次的精神升華。

記錄我國工業發展的歷史軌跡是當代攝影人的責任與使命。面對新時代、新機遇、新挑戰,我將繼續學習實踐,用鏡頭聚焦中國工業和中國工人,凝聚中國力量,為中國工業題材影像發展貢獻力量。