“濕”香可洗風塵

曾平順

今年雨水特別多。山里的草木也特別的茂盛,到處一片葳蕤。青綠青綠的。但不僅只此,在我的潛意識里,家鄉華安始終彌漫著霧一般濕濕的香。這種香,是可以洗去風塵的。可是香為什么是濕的呢?

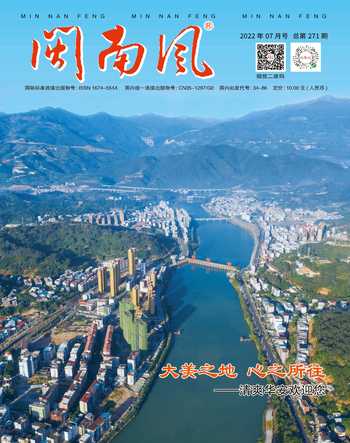

我想到了顯山露水。在這漳州最北的地方,華安,似乎特別適宜于用這個詞了。至于為什么適宜,我倒是覺得這個詞語很有意思,既有本義又有涵意,它恰到好處地撩起人的好奇心與期待感,而讓人浮想聯翩。顯什么山露什么水?有時候的華安,就像是有意披上神秘面紗,又似是無意蕩生浮云以遮望,讓人迷迷蒙蒙的仿佛置身于仙氣繚繞的勝境。但大多時候,華安亮出的真實身份又是什么呢?它就是全國第二個以縣域命名的國家森林公園。這,也就是華安顯山露水的字面本意了。

因為青綠,華安可以捏出水來。這水,是帶香的。

會心者微微一笑。這不是說茶嗎?其實也就是了。一個地方能明顯地給人一種如此具體的感官印象,自然就有其獨特之處。確實,華安的香,因為山,因為水,因為茶。

“茶是山水的精靈。”在一次全市經濟論壇會上,作為華安茶產業的代表,哈龍峰茶業董事長劉火城的發言贏得陣陣掌聲。這其實是一場產業發展理念和文化靈魂的交流會。沒有過多的渲染飽含生活哲理的茶文化,也沒有特意營造看似素雅淳樸實則輕奢暗華的茶意境,在哈龍峰茶觀園里,你看到的茶園就是茶園,草木就是草木,山還是那連著的山,然而,卻可以處處感受到有一種靈動的東西,跳躍著所有的感官觸覺,而讓人身心愉悅。

說不清上過幾次哈龍峰了。哈龍峰茶園所在的山其實不叫哈龍峰,而是叫大尖山。它是仙都鎮區小盆地周邊最高的山峰了。為什么稱哈龍峰呢?好像每個初次登臨這里的人都有這樣的問號。據說這個品牌最初誕生于劉火城腦海的時候,他也說不出為什么,只感覺到有一股熱血在奔流,有一幅愿景在描繪。那時候,他二十歲。創業的概念也許還沒形成,更別提理念了。但生活的擔子已經壓在他肩上。那時是1994年,茶的地位對他來說,是撐起“柴米油鹽醬醋”的基礎。他家世代制茶,茶于他而言,茶就是茶,可以自己喝,但更多的直接出售變現補貼家用。那時我們家鄉的仙都茶是很著名的,是迎來送往探親訪友最密切的手提物,用白色毛邊紙捆包的那種,一般是一包一斤。現在則雅稱“伴手禮”,包裝雅致,量也雅得極致,雅到一大塊的包裝盒里,只裝兩泡茶寶貝。也許那時重的是情,飲的成份多一些;現在重的是禮或者雅意,品賞幾杯,評夸一翻,其余淡然。小時候我家里也種有幾塊田地的茶,自留山地的那種,我也幫著采過茶、炒過茶、再踩過茶,柴灶鍋炒的,腳踩著揉的,可是真正的手工茶呢!本山,梅占,鐵觀音,黃旦,好像都有。有時茶量不夠,大姐還到深山里采一些山茶來。那時一制茶,滿屋子芳香。由于產量不多,所制的茶都是自家飲用,父親有時想送些茶禮,也一樣找鄰居們買。我想后來我為什么如此嗜茶,特別喜歡喝觀音茶,與這經歷不無關系。再后來我在老家古屋的墻壁竟發現了先祖留下的茶號“永春”字跡,還有一處厝名為茶館的遺址,當然茶館并不是喝茶的地方,卻是制茶的作坊。老屋已經快三百年了,原來祖上的祖上就在經營茶業了。我想,大姐到深山采的山茶,也許就是先人開墾種植而留下的吧。仙都茶的歷史可以挖掘出很多,但那時沒多少人會興趣,更在意的是它的實用實惠,津津樂道的是也茶的本味。

劉火城也許也經歷過相仿的歲月。然而1998年華安舉辦了有史以來第一次茶王賽,掀起了華安茶界波瀾,也改變了他的人生軌跡。原本只是想湊湊熱鬧的劉火城,卻在驚訝中捧回了一項“茶王”桂冠。幸福來得太突然,“茶王,茶中王者啊!”年僅24歲的劉火城成了最年輕的獲獎者。他簡直不敢相信。“為什么會是他呢?”他只是從當季茶中挑出比較好的樣品參評,而人家都是千挑萬選精心準備的啊,而且參評的都是資深制茶人。連續幾天,鎮里鎮外的茶友們接踵而來表示祝賀順便取經,卻都見不到他的人影。

劉火城在大尖山的自家茶園里呆了三天,也研究了三天。答案在他心里生了根。“評委都是省里來的專家,肯定不會出錯!”他堅信了自己的判斷:做茶人人會,做好無幾個。

“好山好水才能出好茶!”耳熟能詳的俗語常言成了劉火城認準的真理。原來,他的茶園就處在大尖山的半山腰,周圍全是原生態密林,放眼可見郁郁蔥蔥,靜聽可聞溪澗流水、蟲鳥啁啾。這樣的山地環境種出來的茶,品質自然絕佳。而在之前他根本沒有心思去觀察這些。劉火城豁然開朗。

那一天,他登上茶山時,無意中抬頭望一眼遠處的九龍峰,剎那間神情一振!那是仙都境內最高的山峰。

后來“哈龍峰”注冊了商標,榮獲了名牌,成了省級農業產業化龍頭企業,國家生態茶園標準化示范基地。哈龍峰,成了劉火城心中的最高峰。

“哈得仙氣清我神,龍泉三沸敬陸翁。峰高霧起嘉木秀,茶色生香舞春風。”在大尖山上,真的是有一股神奇的山澗泉的。這泉水平常并不可見,卻遍布在每一彎山谷。它們在山體里互通互連,隱秘在森林中。劉火城在設計規劃建設的“山水茶旅大觀園”中,特意在大尖山的次高峰建了一方人工小天池,稱之日月潭,積蓄山澗水灌溉滋潤著滿山茶園。山因林而茂,林因水而盛,茶因水而香。航拍過來,小天池如一面天鏡,倒映著藍天白云和閃動的波光,又如茶園基地的一雙清澈的眼睛,映射著天地之間那一片清明。

一柵山風徘徊徑,聽松望月煙雨亭。從小天池再向上徒步而行,會穿過一片聽松林。松果經常落滿地,高山上的風吹過松針的聲音如鋼絲般悅耳。長廊的這端是一座亭子,登上亭,聽松望月,心高神遠。如遇雨天,霧氣繚繞,山體云浮,仿若仙境。

再漫步長廓,登爬185個臺階,在大尖山最高峰上有一座圓形平臺,一尊端莊慈祥的觀音神像端立在平臺中央。神奇的是,在這里能俯視著仙都全境,卻看不見層層茶園。因為都躲進了密密的森林里。

每當登臨觀音臺,劉火城的心顯得特別平靜。雖然看不見茶園,但3200畝哈龍峰山水茶旅大觀園的每一處細節和景象,其實都在他心里。近幾年,鐵觀音茶業界在不斷尋求創新和突圍,劉火城也經歷過徘徊和迷茫,也深深陷入了思考。但他始終堅信著一句話,無論苦澀甘甜,茶永遠是他鍥而不舍的信念。2020年,劉火城被評為全國勞動模范。光環并沒有讓他歇下腳步,而是讓他更看得清路,看得到前行的方向。

在基地茶園里最高處,劉火城特地保留一大片茶,不修剪,不施肥,不采摘,讓其自由生長,顯得特別頎高,甚至有些繁亂,就像野山茶一樣感覺與精致的茶園極不協調。第一次見過的人都很疑惑。劉火城卻說,這才是茶樹本身真正的樣子。

這一刻,我似乎理解了其中的意味,也才明白,“天行健、道本真”一直就是哈龍峰的品牌形象語。這或許就是他在經濟論壇上所發言的“要堅守茶本性”的體現之一吧。茶的基本屬性就是柴米油鹽醬醋茶的一種生活日常。作為一種日常食品安全性是排在第一位的。從這點出發,要讓茶產業生生不息,必須遵循種植管理的自然規律。我不知道這樣的理解是否正確?也不知道四十多年前我大姐到深山里采的山茶是否也是這樣的?

南方的雨水少見慷慨地包月了。華安山水資源本身就豐富,加上連續連暴大雨,網友戲稱北溪之水“黃河”來。但我知道,哈龍峰茶觀園的那股山澗在雨幕中依然在清澈涌流。

而我,因為寫這篇文章,雨夜中這首歌也在單曲循環。

“清泉水一芳,美麗仙都。哈龍峰啊 ,云霧飄山谷。處處茶香香滿山,心隨你春風起舞,雙龍戲珠吉祥夢,相伴觀云月。攜手人生漫漫路,品一杯茶的幸福。”