先秦兩漢時期的“食飲有節”

王水香

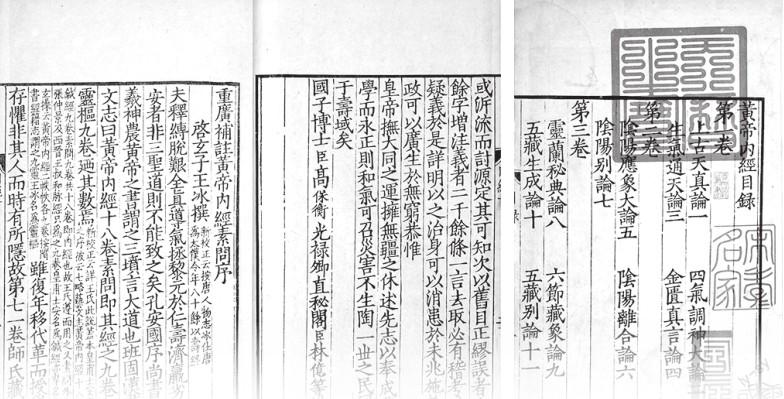

我國現存最早的中醫典籍《黃帝內經》,非常重視“治未病”,其卷首的《上古天真論篇》指出:“上古之人,其知道者,法于陰陽,和于術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。”意思是說,上古懂得養生之道的人,順應自然,調養精氣,節飲食,慎起居,不過分勞作,故能形神健旺,享壽過百歲。

《黃帝內經》的養生思想,先秦兩漢時期已在社會生活的多個層面產生了廣泛的影響,并被后人譽為“妙道”(唐·李冰《重廣補注〈黃帝內經·素問〉序》),以為可“陶一世之民,同躋于壽域”(北宋·高保衡、林億《重廣補注〈黃帝內經·素問〉序》)。這三篇文章,即立足這一傳統養生思想和實踐,重點探討先秦兩漢飲食養生,重溫蘇軾和陸游的養生實踐與心得。其中所論及的養生方法,簡便易行。能不懈堅持,自當受益。推而廣之,將有更多的人“同躋于壽域”。

——劉懷榮(中國海洋大學教授,博士生導師)

養生是中醫學的重要內容,但對養生的記載卻非醫學典籍專屬。就現有文獻而言,“養生”一詞首見于先秦諸子文獻。《莊子·內篇·養生主》曰:“吾聞庖丁之言,得養生焉。”對其中的“養生”,郭象注曰:“以刀可養,故知生亦可養。”成玄英疏曰:“魏侯聞庖丁之言,遂悟養生之道也。美其神妙,故嘆以善哉。”王先謙《莊子集解》曰:“牛雖多,不以傷刃,物雖雜,不以累心,皆得養之道也。”可見,莊子所謂“養生”,正是文中所謂“緣督以為經,可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年”之意,即保養身心,以盡天年,與中醫所謂“養生”之意同。先秦兩漢文獻不僅闡述了養生思想,還記錄了大量的日常養生方法,就飲食養生而言,主要包含了如下幾方面的內容。

食物烹煮

火是烹煮食物的必備條件,火的使用使人類由生食進入熟食時代,對健康意義重大。《韓非子·五蠹》云:“上古之世……民食果蓏蚌蛤,腥臊惡臭而傷害腹胃,民多疾病。有圣人作,鉆燧取火以化腥臊,而民說之。”《管子》亦云:“黃帝鉆燧生火,以熟葷臊,民食之無腸胃之病。”(《太平御覽》卷七九)可見,掌握人工取火的方法后,將食物煮熟食用的生活方式不僅大大減少了疾病的發生,還有利于人體對食物營養的吸收,能夠促進大腦發展,增強人的體質,提升人的抗病能力。從養生學的角度而言,正是熟食所帶來的健康體驗,促成了飲食養生意識的發生。《周易·下經·鼎》云:“鼎耳革,其行塞,雉膏不食。”“鼎耳革”,黃壽祺先生譯為“鼎器耳朵變異”,這種變異或將導致鼎器毀壞從而影響其煮熟食物的功能。在這種情況下,即使有雉膏這樣的美食也不能生吃。《詩經》也記載了多樣化的烹煮方式,據臺灣學者謝繡治統計,主要有“亨”“烝”“炰”“燔”“炙”“炮”等。其中,五谷雜糧多用“亨”或“烝”。而肉類、魚類多用“亨”“煮”“蒸”,不強調“燔”“炙”“炮”等方式。《周禮》和《詩經》所記載的多樣化的食物烹煮方式,一方面說明當時的人們已經懂得使用不同烹煮方法以獲取食物的滋味,另一方面亦可說明當時的人們已將烹煮方法與健康飲食聯系起來。

飲食衛生

對于飲食衛生的講究,先秦兩漢文獻亦多有記載。孔子曾說:

食饐而餲,魚餒而肉敗,不食。色惡,不食。臭惡,不食。失飪,不食。不時,不食。割不正,不食。不得其醬,不食。……沽酒市脯,不食……祭于公,不宿肉。祭肉不出三日。出三日,不食之矣。(《論語·鄉黨》)

此文意為食物陳舊、肉腐、色變、味變、烹飪不當、季節不當、切割胡亂、佐料不當、未經烹煮、超過保質期的均不可食用。這則文獻說明在先秦時期,人們已經知曉飲食衛生與身體健康之間的關系。

《淮南子·要略》亦載:“一杯酒,白蠅漬其中,匹夫勿嘗。”王念孫認為“白”應當為“甘”,意為“酒雖甘,而蠅漬其中,則人弗飲也”。《論衡·累害篇》說:“夫鼠涉飯中,捐而不食。”兩則資料均提出不可食用被老鼠、蒼蠅等污染過的食物。《論衡·四諱篇》還明確指出食用變質食物對身體的損害:“口食腐,心損口惡,霍亂嘔吐。”所謂“心損口惡,霍亂嘔吐”,正是明顯的食物中毒癥狀。

張仲景《金匱要略》云:“穢飯,餒肉,臭魚,食之皆傷人。”所謂“穢飯,餒肉,臭魚”,均指變質的食物。說明當時的人們已經意識到,食物在常溫下的保質期是有限的,過了保質期限,食物就會腐敗。要講究飲食衛生,首要的一點是要改善食物的保管方法,延長保質期。冷藏是一種能較長期保管食物的好方法。在夏代歷書《夏小正》中已有藏冰的記載:三月“頒冰者,分冰以授大夫也”。在《詩經》中,亦有采冰的記錄。如《詩經·豳風·七月》云:“二之日,鑿冰沖沖,三之日,納于凌陰,四之日其蚤,獻羔祭韭。”在《周禮·天官冢宰》中,甚至記錄了宮廷中有專門用于藏冰的處所:“凌陰”,專門掌管藏冰、用冰的官員:“凌人”。“凌人”的職責為:“掌冰正,歲十有二月,令斬冰,三其凌。春始治鑒。凡外內饔之膳羞,鑒焉。”在夏歷十二月,將斬伐冰塊藏入冰窖。入春之后,氣溫漸高,就要將外饔、內饔肉類美食都盛在冰鑒中以防止腐敗。入夏之后。氣溫更高,此時國君還會將宮廷所藏的冰塊頒賜給群臣,以保存食物,即:“夏頒冰,掌事。”秋季來臨,氣溫降低,凌人會刷洗藏冰之室,入冬之后再次采冰存藏以備來年使用。冰室亦見于《吳越春秋·勾踐歸國外傳》的記載:“勾踐之出游也,休息食宿于冰廚。”在考古發掘中,亦發現先秦時建造的用于冷藏食物的處所。如1965年韓都新鄭發掘出了冷藏井。1981年陜西鳳翔春秋時期秦都遺址在鋁探挖掘中亦發現藏冰的“凌陰”(冰室)。可見,以冰冷藏保管食物在先秦時期已是宮廷和貴族普遍使用的方法。

除了用冰塊冷藏來貯存食品,以防止食物發霉變質外,民間比較通行的方法是以曬干的方式保存食物,如《論語·述而》載孔子之語:“自行束脩以上,吾未嘗無誨焉。”其中的“修”即干肉。這些做法在后世長期沿用,在保障人們的健康方面,起到了良好的作用。

食材搭配

先秦兩漢時期已開始注意食物種類的有機搭配。《素問·臟氣法時論篇》載:“五谷為養,五果為助,五畜為益,五菜為充,氣味合而服之,以補精益氣。”“五谷”,即黍、稷、稻、麥、菽,作用在于“以供養五臟之氣”。“五果”,即桃、李、杏、棗、栗,作用在于“以助其養”。“五畜”,即牛、羊、犬、豕、雞,作用在于“補益五臟”。“五菜”,即葵、藿、蔥、韭、薤,作用在于“充實臟腑”。關于“谷”“果”“畜”“菜”對身體健康的影響,張志聰認為:

大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;無毒治病,十去其九。蓋毒藥所以攻邪。谷肉果菜,無使過傷,能補精益氣,精氣充足,則邪病自除。

“谷”“果”“畜”“菜”屬無毒之物,這些食物“合而服之”,在種類多樣化的基礎上進行搭配調和,有助于補精益氣,促進人體健康。可見,注重食物種類的搭配是很好的飲食養生方法。

食物搭配的養生方法亦見于先秦兩漢非醫學文獻中。如《周禮·天官》載有“食醫”“疾醫”“瘍醫”和“獸醫”。其中食醫“掌和王之六食、六飲、六膳、百羞、百醬、八珍之齊”。“齊”為調和之意。“食醫”相當于現代的營養學醫生,負責對食物滋味進行調和,“凡會膳食之宜,牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麥,魚宜苽”,固定的食物種類相配,最主要的用意在于讓君王及貴族吃得健康。疾醫主張“以五味、五谷、五藥養其病”,“五味”即“酸、苦、甘、辛、咸”。“五谷”即“麻、黍、櫻、麥、豆”。“五藥”即“草、木、蟲、石、谷”。這里值得注意的是,“藥”的實際組成均為食物,與現代醫學的藥物定義有所不同,這突出體現了古代“藥食同源”的文化特點。故所謂“五味、五谷、五藥養其病”,其實質即通過多種食物的調和確保身體健康,這樣的飲食養生思想是很高明的。《荀子》中對各種食物產生養生功效的原理及具體作用,也進行過探討。如《禮論》曰:“芻豢稻粱,五味調香,所以養口也;椒蘭芬苾,所以養鼻也。”董仲舒《春秋繁露》也提出“同時美者雜食之”的飲食養生方法,意為要將同一季節出現的美食進行調配食用,才有助于健康。《禮記·內則》說:“凡食齊視春時,羹齊視夏時,醬齊視秋時,飲齊視冬時”,意思是說,調劑食物要看四季的氣候,飯食宜溫,羹食宜熱,醬食宜涼,飲漿宜冷。飲食不僅要種類多樣,還需順應天時,與時節相配。

味道調和

食物的滋味,也是當時人們關注的重點之一。《素問·臟氣法時論篇》認為食物有五味:酸、苦、甘、辛、咸,人體有五臟:肝、心、脾、肺、腎。食物之五味先入于胃,化為精微物質后,再進入各味所親合之臟,即“谷味酸,先走肝;谷味苦,先走心;谷味甘,先走脾;谷味辛,先走肺;谷味咸,先走腎”(《靈樞·五味》)。《周禮·天官》云:“凡和,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸,調以滑甘。”不僅注意到了各種食物的滋味,還特別注意滋味的調配應當與時節相應。《周禮·天官》中的瘍醫亦主張:“凡藥,以酸養骨,以辛養筋,以咸養脈,以苦養氣,以甘養肉,以滑養竅。凡有瘍者,受其藥焉。”其中所謂的藥,同前所述,均為日常食物,故雖論藥,實際是食材。

據《呂氏春秋·本味篇》記載,伊尹以“至味”說商湯,也講到調味之事:

調合之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。先后多少,其齊甚微,皆有自起。……故久而不弊,熟而不爛,甘而不濃,酸而不酷,咸而不減,辛而不烈,淡而不薄,肥而不。

即膩。意思是說,各種滋味的調和以不偏不倚為最佳,這不僅是美味的最高境界,也是養生之道。正是“陰之所生,本在五味。陰之五宮,傷在五味”。五味傷身之因在于“味過于酸,肝氣以津,脾氣乃絕。味過于咸,大骨氣勞,短肌,心氣抑。味過于甘,心氣喘滿,色黑,腎氣不衡。味過于苦,脾氣不濡,胃氣乃厚。味過于辛,筋脈沮弛,精神乃央”。只有“謹和五味,骨正筋柔,氣血以流,腠理以密,如是則骨氣以精。謹道如法,長有天命”。《本味篇》的這一番高論,將味道的調和提到了很高的境界,在我國古代烹飪史也占有重要的地位。

適量飲食

“食飲有節”也被看作是養生的重點之一。所謂“食飲有節”,即指飲食要有所節制,不可暴飲暴食。《黃帝內經》認為,這是“形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去”的必備條件。

在先秦兩漢文學的記載中,暴飲傷身之物莫過于“酒”。酒被稱為“百藥之長”,如《禮記·射義》云:“酒者所以養老也,所以養病也。”但若飲酒無度,則會失德、傷身、亂神。關于失德,《尚書·酒誥》云:“天降威,我民用大亂喪德,亦罔非酒惟行;越小大邦用喪,亦罔非酒惟辜。”意為上天之所以降下懲罰,諸侯國之所以滅亡,無不與酗酒喪德有關。關于傷身,“魏公子無忌為長夜之飲,困毒而死”(《論衡·語增篇》),無忌之死,正是由于暴飲,所謂“惟湛樂是從,時亦罔有克壽”,過分地享受飲酒之樂,是無法長壽的。關于亂神,《淮南子·氾論訓》曰:

夫醉者,俛入城門,以為七尺之閨也;超江、淮,以為尋常之溝也;酒濁其神也。

醉酒之人以城門為七尺之閨,以江淮為尋常之溝,原因在于飲酒過度致使其神志不清。據前述,精氣形神是生命的構成,而神又為精氣形之主,醉酒亂神,必然有害精氣與形體,從而導致疾病的發生。正如《呂氏春秋·本生篇》所云:“肥肉厚酒,務以自強,命之曰爛腸之食。”其中的“厚酒”暴飲,“肥肉”則為“暴食”。枚乘《七發》亦云:“甘脆肥膿,命曰腐腸之藥。”其中的“甘脆肥膿”指甜食脆物、肥肉烈酒。意為貴族子弟不加節制,肆意享用美食佳肴,就會成為損害身體健康的毒藥。

《素問·痹論篇》指出:“飲食自倍,腸胃乃傷。”這是關于暴食危害的直接闡述,這一道理亦見于非醫學文獻中。如《老子·二十四章》云:“余食贅行,物或惡之。”贅形,指因暴食過度,致使身上長出贅肉。滿身贅肉是有道之人所厭惡的,因為是日常飲食不遵循道之規律,暴飲暴食所產生的東西。從養生角度而言,不遵從道的行為,是不利于身體健康的。孔子提倡“食無求飽”(《論語·學而》)。“肉雖多,不使勝食氣。惟酒無量,不及亂。……不撤姜食,不多食”(《論語·鄉黨》)。《管子·內業》將食物過量的危害闡述為:“凡食之道:大充,傷而形不臧;大攝,骨枯而血冱。充攝之間,此謂和成。”《呂氏春秋》也提出:“凡食為道,無饑無飽,是之謂五臟之葆。”(《呂氏春秋·盡數》)恰到好處的進食,才有利于身體五臟之健康。

飲食還須遵循規律。《管子》曰:“是故圣人齊滋味,而時動靜”(《管子·戒》),“齊滋味”即要按規律進食。《呂氏春秋》亦云:“食能以時,身必無災。”(《呂氏春秋·盡數》)《孟子·告子上》從順應季節的角度要求“因時而食”:“冬日則飲湯,夏日則飲水。”原因在于“冬則欲其溫,夏則欲其寒,是飲食從人所欲”。這與《素問·四氣調神大論篇》“春夏養陽,秋冬養陰”的觀點一致。同時,還應當以良好的心情進食,如《呂氏春秋·盡數》云:“口必甘味,和精端容,將之以神氣,百節虞歡,咸進受氣。飲必小咽,端直無慶。”

可見,先秦兩漢文獻中有關飲食養生的記錄與論述,說明當時的人們在飲食方面已經掌握了內容相當豐富,且操作簡潔方便的養生方法,對身體健康起到了很好的保障作用。古人的這些智慧,直至今天依然值得我們學習和借鑒。

(作者系文學博士,泉州醫學高等專科學校副教授。)