書風與性情適宜

漢學者趙壹在《非草書》中說:“凡人各殊氣血,異筋骨。心有疏密,手有巧拙。書之好丑,在心與手。可強為哉?”反觀自我,不屬于才高八斗、天資敏悟、下筆靈秀之輩,相反倒顯得遲重拙訥,所以還是老老實實下點功夫才靠得住。然而,藝術卻不是靠簡單蠻干、靠機械的量的積累所能提高的,如果路子不對,性情與所選書風相左,很可能事倍功半,南轅北轍。經過反思,根據自己中原人踏實耐勞、不甘服輸、偏于陽剛的內在性格,選擇了性之所近的書體與風格,主要以臨習兩漢碑刻為主,尤喜樸拙、雄強、大氣、博大一路風格,諸如《張遷碑》的方正古雅,《西狹頌》的寬博雄偉,《郙閣頌》的淳樸古拙,《石門頌》的恣肆磅礴等,這些無疑都是我藝術追求的重要元素。當代草書大家林散之先生苦練三十年隸書才轉而研習草書,為我們提供了藝術成功的范例。正如他強調的那樣草出于隸而非出于楷,隸書是寫好草書的重要基礎。2010年至今,在漢隸學習與創作的基礎上,我才逐漸轉入行草書的臨摹,雖書體有別,但總體藝術風格的追求相同,把隸書寬博大氣、雄強樸拙的藝術風格移植到了行草書的臨創之中。其間,自己注重廣收博取,臨習“二王”行草書重點放在臨寫王獻之的行草書上,研習其外拓筆法,吸收其氣勢宏偉、雄秀奇趣的藝術風格;臨習張旭的草書《古詩四帖》《殘拓千字文》和《肚痛帖》,吸收其博大清新、縱逸豪放之美;臨習顏真卿的《祭侄稿》《爭座位帖》《劉中使帖》《文殊帖》等文稿信札,吸納其雍容壯偉、氣勢磅礴之氣;臨習倪元璐書法詩軸,吸收其樸拙雄偉、倔強浩然之氣;臨習王鐸行草書,吸收其上下勾連,搖曳飛動之勢。通過對古代名家行草書的反復品味,精心揣摩,力求厚積薄發,逐步掌握了行草書的基本技巧和獨特的審美意象,為行草書的創作打下了較為堅實的基礎,初步形成了雄強寬博、古雅奇崛的行草藝術風貌。

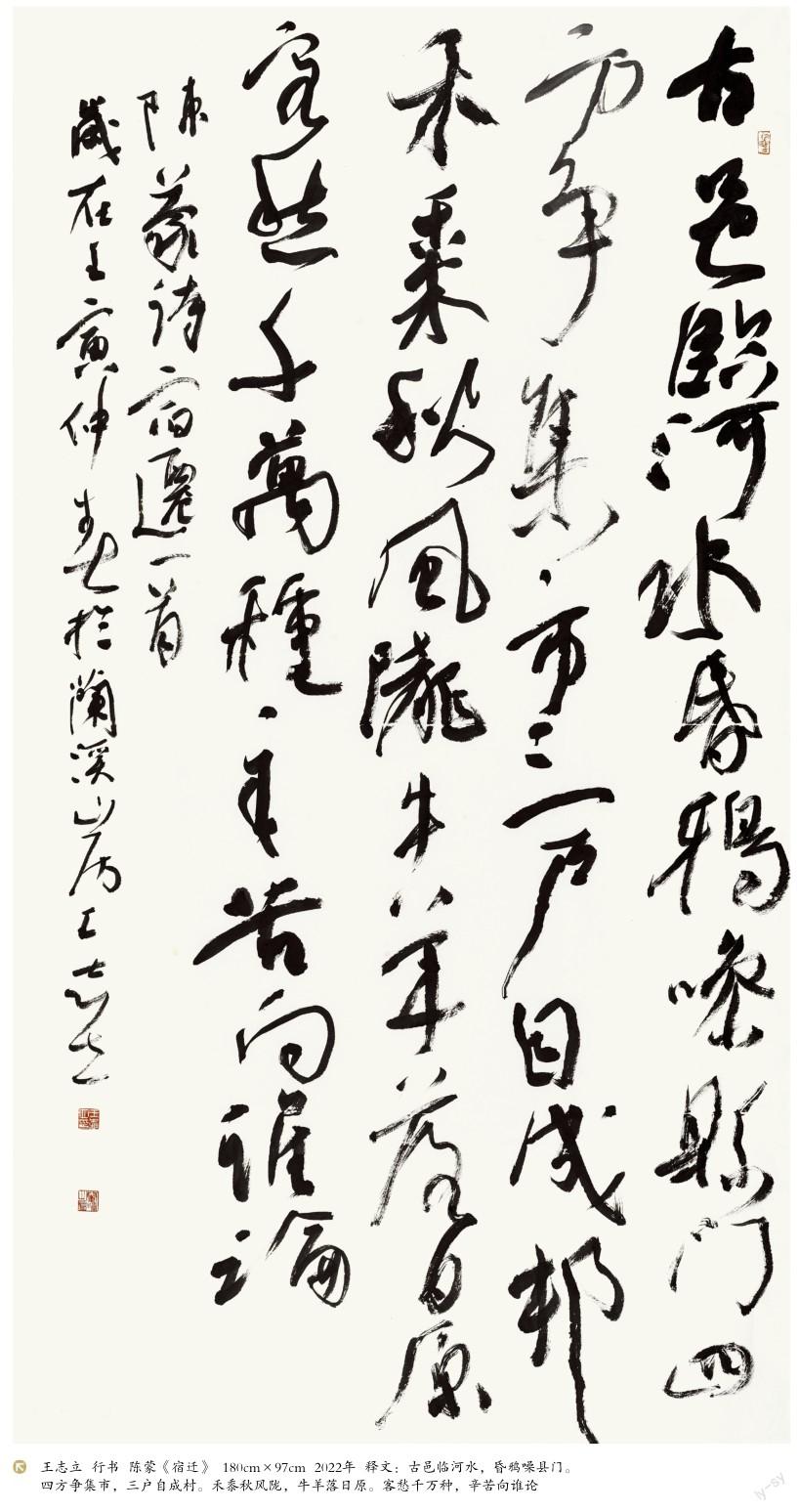

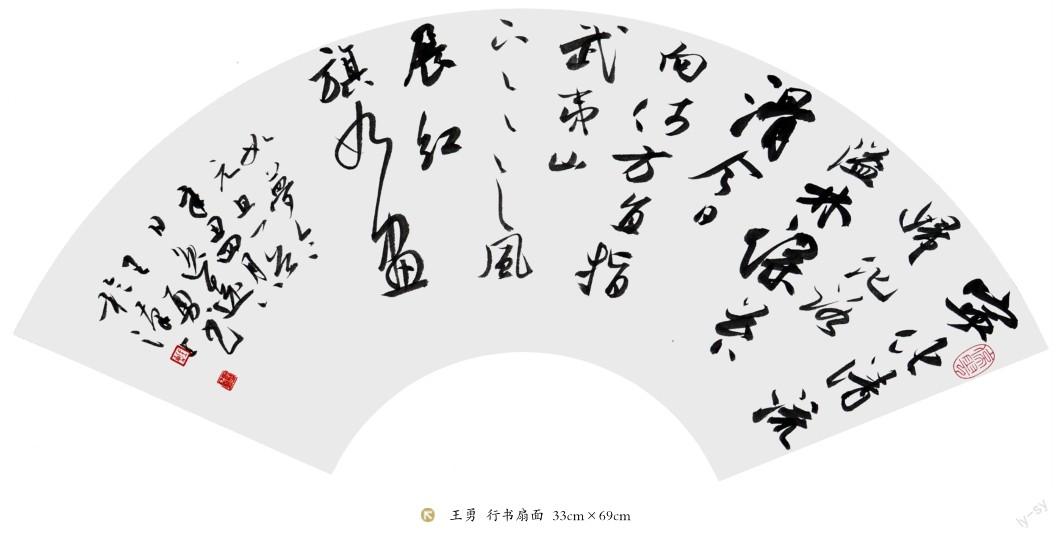

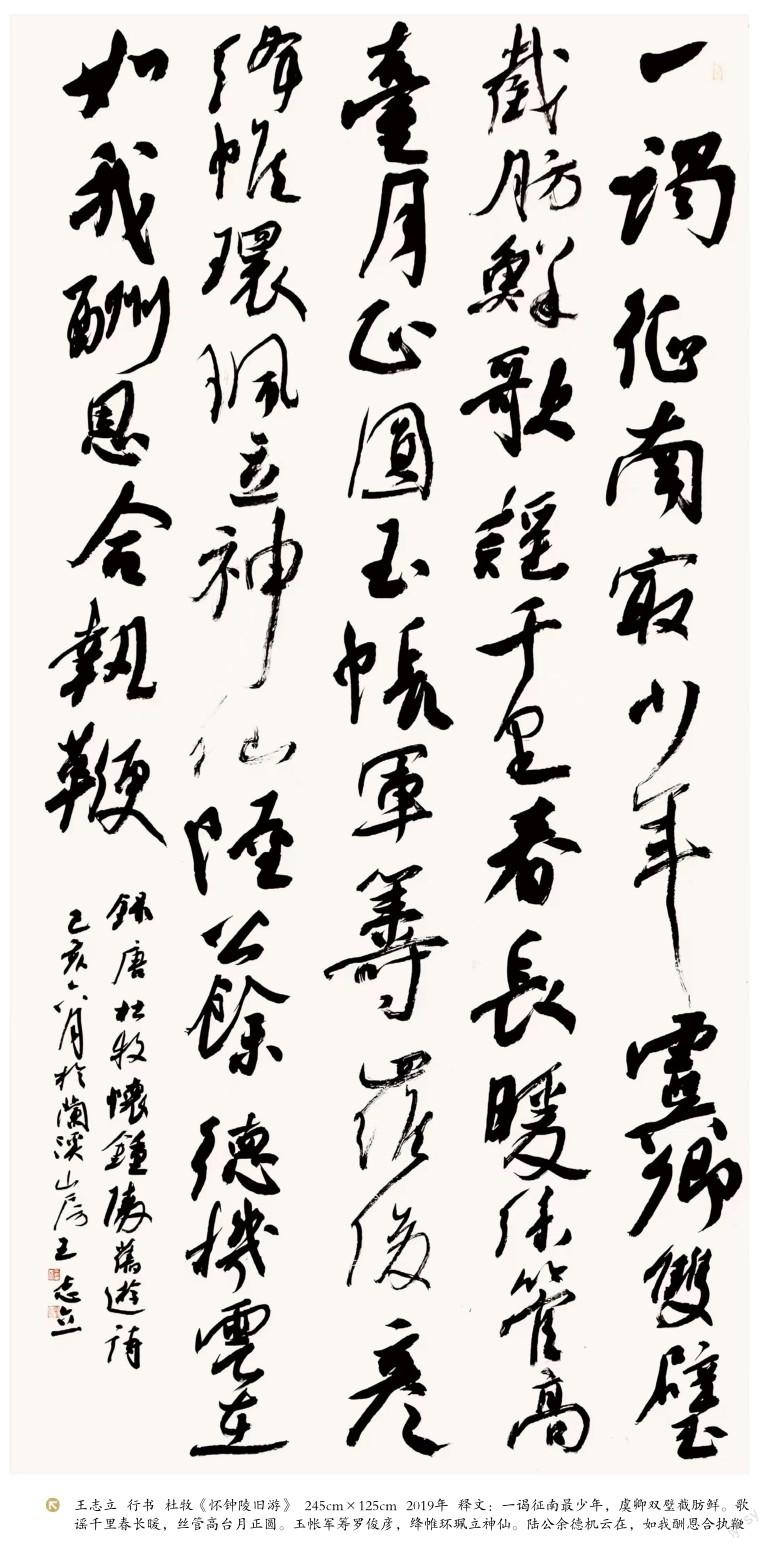

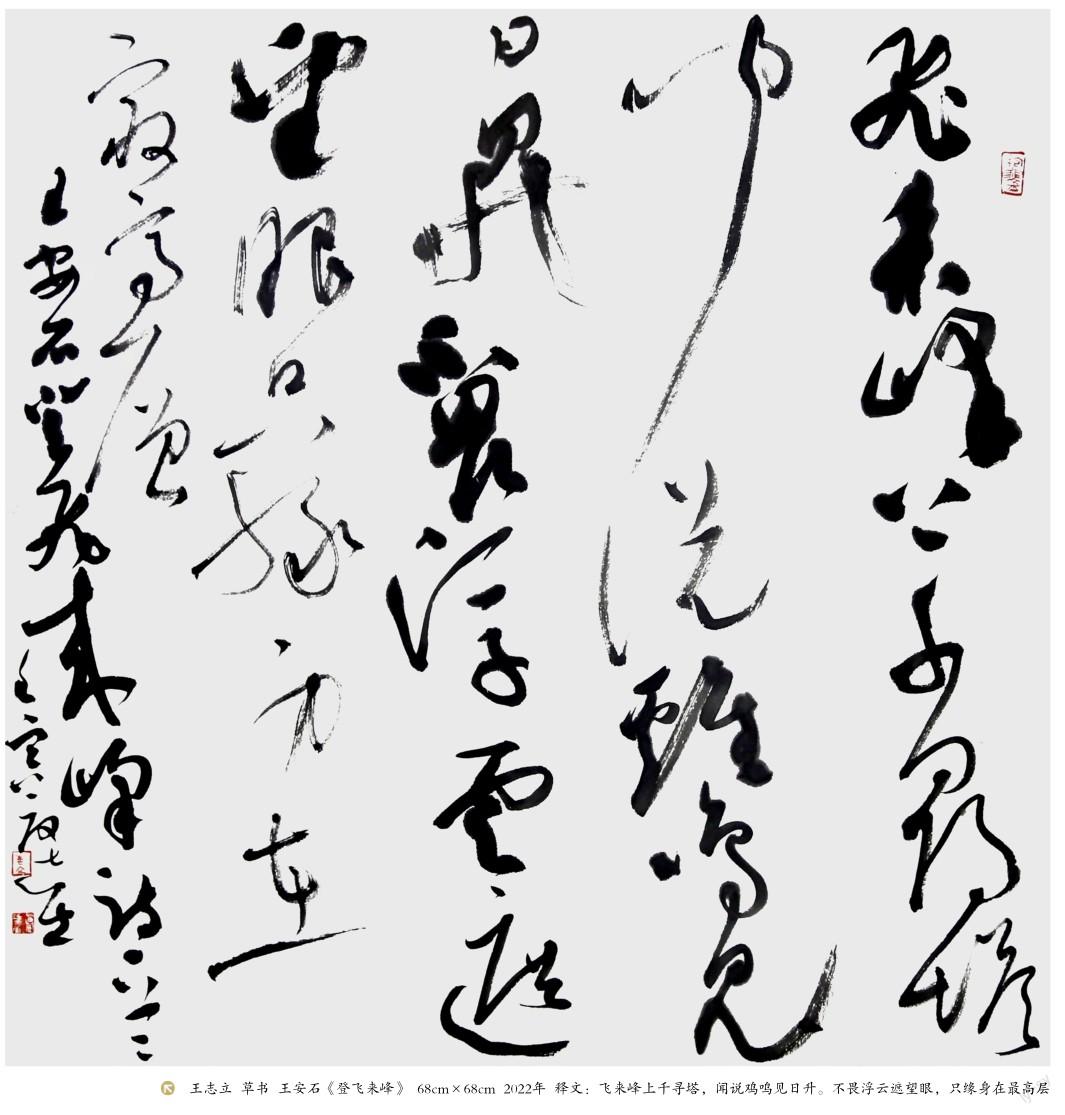

古人云:“筆墨當隨時代。”當代展覽不可回避的是展廳效應和觀賞性,在平時創作時擅用白色宣紙創作大字行草書,因其最能體現墨色的變化和書法藝術抒情性的本真,在章法上借鑒倪元璐書法之布局,有意將字間距壓緊,行間距拉大,字間很少連屬,而筆勢奔騰連貫,一往無前,有峽瀑擊石、飛流直下之勢,給人以跌宕起伏的審美感受。在用筆和結字上以中鋒外拓為主,融合自己多年對漢碑“氣厚”的氣息把握,力求線質樸拙雄健,富有張力。在用墨上,不僅運用了干、枯、焦、濕墨之法,還大膽借鑒王鐸的漲墨法,把墨韻的變化與線條的運動及情感的變化較好地融于一體,體現出縱情揮灑、酣暢淋漓的藝術效果。十一屆國展獲獎的作品、十二屆國展入展的行書和草書作品、七屆蘭亭獎,都是八尺整張純白生宣大字巨幅,展廳效果極好。

本專題責任編輯:石俊玲

王志立 內黃縣人,中國書法家協會會員,河南省書法家協會副主席,省書協草書委員會委員,安陽市文聯副主席,安陽市書協副主席,中國文字博物館書法藝術委員會秘書長,中國國家畫院胡抗美書法課題班成員,中國標準草書學社成員,安陽師范學院特聘教授,安陽工學院客座教授,安陽學院書法研究院高級顧問。作品獲獎或入展主要有:第七屆中國書法蘭亭獎,全國第九屆書法篆刻展,全國第十一屆書法篆刻展獲優秀作品獎(最高獎),全國第十二屆書法篆刻展(行書、草書2幅作品入展),“偉業”:慶祝中國共產黨成立100周年書法大展,現狀與理想——當前書法創作學術批評展,全國第三屆冊頁展書法展,第十二屆國際書法交流展,(2016)翰墨傳承中國美術館當代書法邀請展,河南省第七屆優秀文化藝術成果獎等30多次展覽。