畫囊充盈 筆隨時代

江蘇可謂是明清以來中國繪畫史上才人輩出、各領風騷的一方寶地。從吳門畫派、松江畫派、揚州畫派、金陵畫派一脈而下,20世紀20年代,又有呂鳳子、徐悲鴻、張大千等畫壇名流云集南京,濃厚的藝術氛圍經久不衰,包容萬象。也正因如此,新中國成立后籌建地方畫院時,江蘇緊隨北京、上海,以當仁不讓之勢迅速組建起了省國畫院。

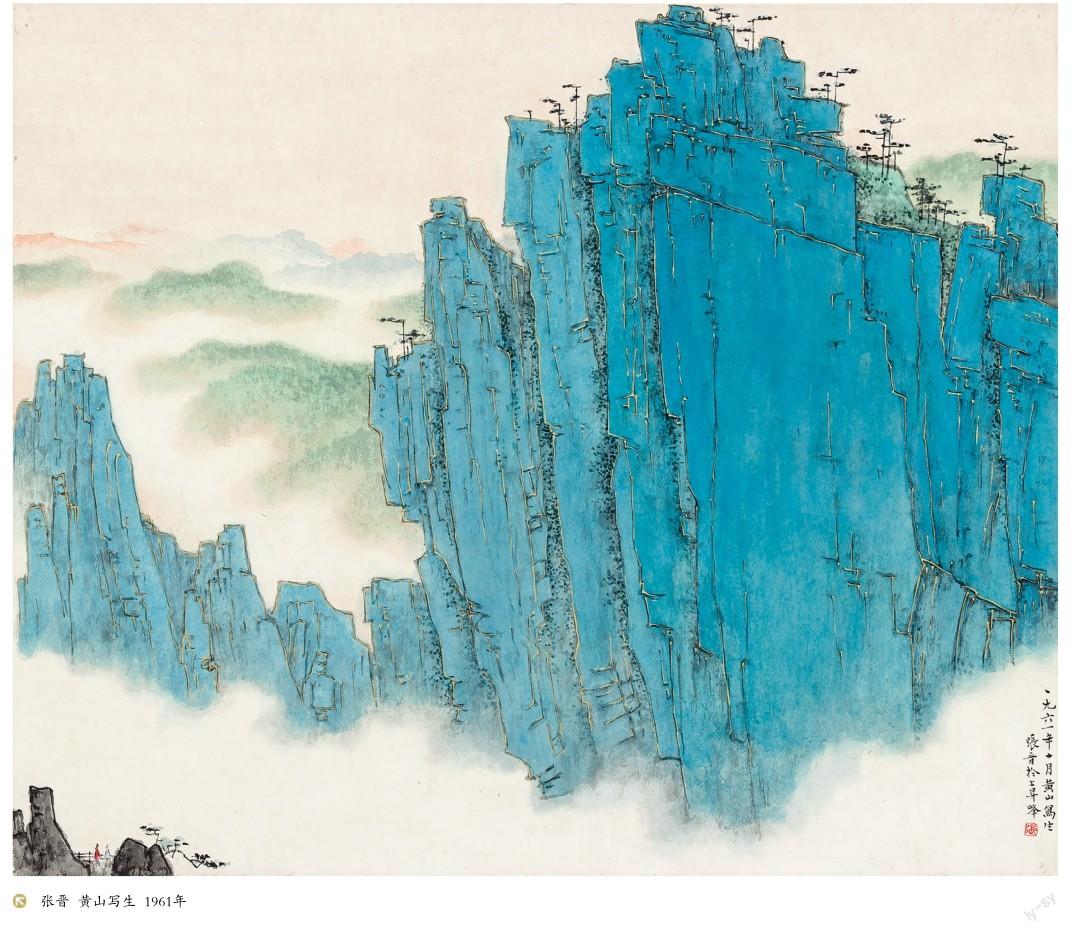

其后,隨著1960年畫院13位畫家的兩萬三千里壯游寫生及“山河新貌”寫生作品展的在京舉辦,這一畫家群體逐步在現代中國畫壇樹起了“新金陵畫派”的旗幟,當中尤以傅抱石、錢松喦、亞明、宋文治、魏紫熙為代表。而作為江蘇省國畫院吸收的第一批畫家,游歷寫生祖國河山的參與者,“新金陵畫派九老”之一的張晉(1906年-1988年),被掩于上述諸位名家的光芒之下,所受到的社會關注和理論界研究甚微。

張晉是蘇州人,讀小學時,便表現出了較高的繪畫天賦,當時學校聘請的美術老師蘇州山水畫家樊少云(1885年-1962年),是清末民初吳門名家陸恢(1851年-1920年)的弟子,畫法承襲“四王”,兼學惲壽平、石濤等,因而為張晉提供了較為正統的山水畫啟蒙。1924年,樊師引其入顧仲華門下,進一步開拓和精進技法。顧仲華于山水、花鳥、人物畫無所不精,在吳門書畫界頗有名望,并在當地創辦有“顧氏國畫學社”,廣納人才。張晉跟隨他學畫山水的同時,在花鳥和人物方面也有所長進,尤其是摹古的仕女畫,得唐寅、仇英、費丹旭遺風。后又經顧仲華推薦,考入蘇州美專,進行科班訓練,主修國畫,旁習素描、水彩。1932年,考入上海新華藝術專科學校,畢業后便長期在中小學校美術教員的工作崗位上,兼事教學與創作。

誠然,張晉在新金陵畫派中論學識、論才情、論氣魄皆算不上一流,但倘若論畫技之全面、論畫風之多樣,他恐是有過之而無不及的。因而,要把握新金陵畫派的整體面貌,張晉亦是不容忽視的一部分,他對中國畫傳統,尤其是北宗傳統的承襲;對中國與西方畫理、精工與寫意畫法的融合;在新時代山水畫反映現實的要求下進行的創新嘗試,都有其獨特的價值和貢獻。故本文將從其技法的全面性、筆墨的現代性,以及其繪畫的局限性三個方面展開對張晉山水畫的粗淺評析。

一

張晉的畫學啟蒙在蘇州,他的老師一輩們大都繼承了自明代沈周、文徵明以來“集大成”式的師古傳統,吳門的后學不似董其昌之后的松江畫家們排斥院體畫、不重北宗畫,最終走向“四王”程式化的、技法單一化的文人山水畫,而是講求繪畫技法上的“集古”式學習和兼容并包。文徵明在《題沈石田仿宋元名家山水十六幀》中曾贊嘆曰:“自非集大成者,疇能至此?若予小子,雖欲學步一家,效顰一種,烏能得其仿佛哉?”冊頁中沈周除了學所謂南宗畫家之外,亦臨仿了南宋院體畫家劉松年、李唐之作。這種廣泛的取法主張一直延續到張晉的老師樊少云、顧仲華一輩,兩位皆是山水、花鳥、人物并通,而尤以山水畫面貌多樣,技法全面。少年時代的張晉正是在這樣的環境熏陶下打下了扎實的國畫基本功。并且,隨著他考入美術專科學校,又得以從這種傳統的師徒相授模式走進學院科班式的現代美術教育,學習西方素描、水彩,擴充畫理知識,進一步拓展和錘煉技法。中西兩種不同的學畫路徑,使他在寫生過程中較好地兼顧了傳統的石法、樹法與科學的透視、色彩原理。并且在描繪點景人物時,透露出了較強的人物線描和素描功底。

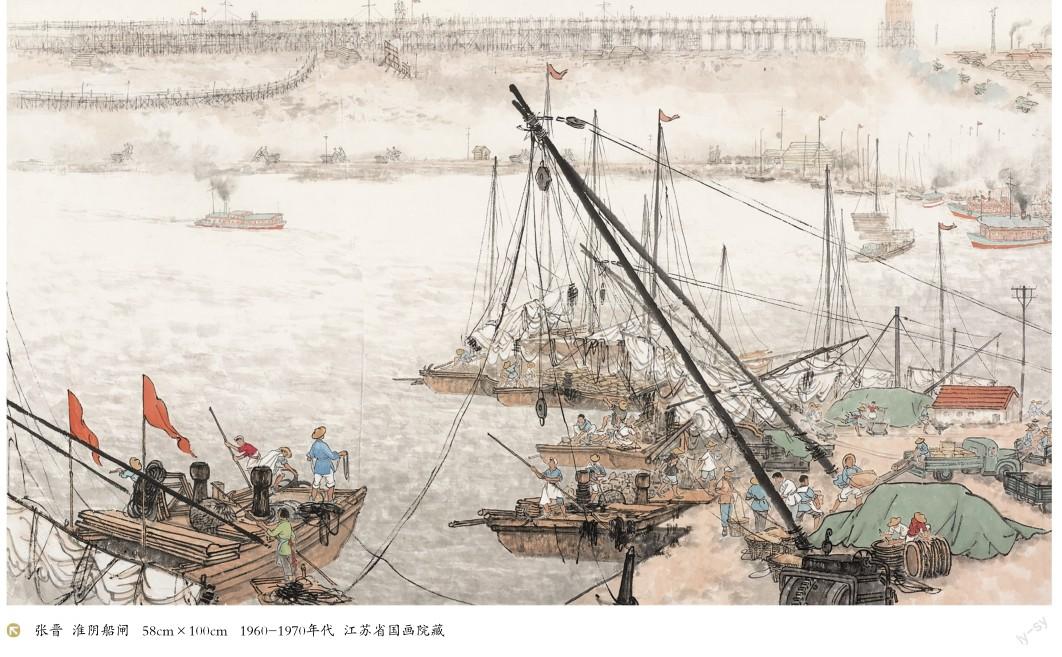

作品《淮陰船閘》表現的是岸邊貨船準備出發通過閘口的場景,展示出一派繁忙熱鬧、經濟騰飛、人心激越的氣象。船只是古代界畫中的重要題材,張晉在借鑒傳統的同時,以更為復雜的透視關系、更清晰的明暗關系、更概括的線條造型,融西畫造型之原理于其中,塑造出了較強的現代性。同時,精準的人物動態把握,是作品的一大亮點,不論是船頭收錨的、撐桿的,還是岸上吃力搬貨的、飛奔運貨的,他對每一個小人物的造型都毫不懈怠,身體的比例、動作,衣物的褶皺、顏色都處理得當。作為山水畫家,其現代人物畫的創作水平絕不遜色于專業的人物畫家,想必在前期寫生中做了充分的積累。

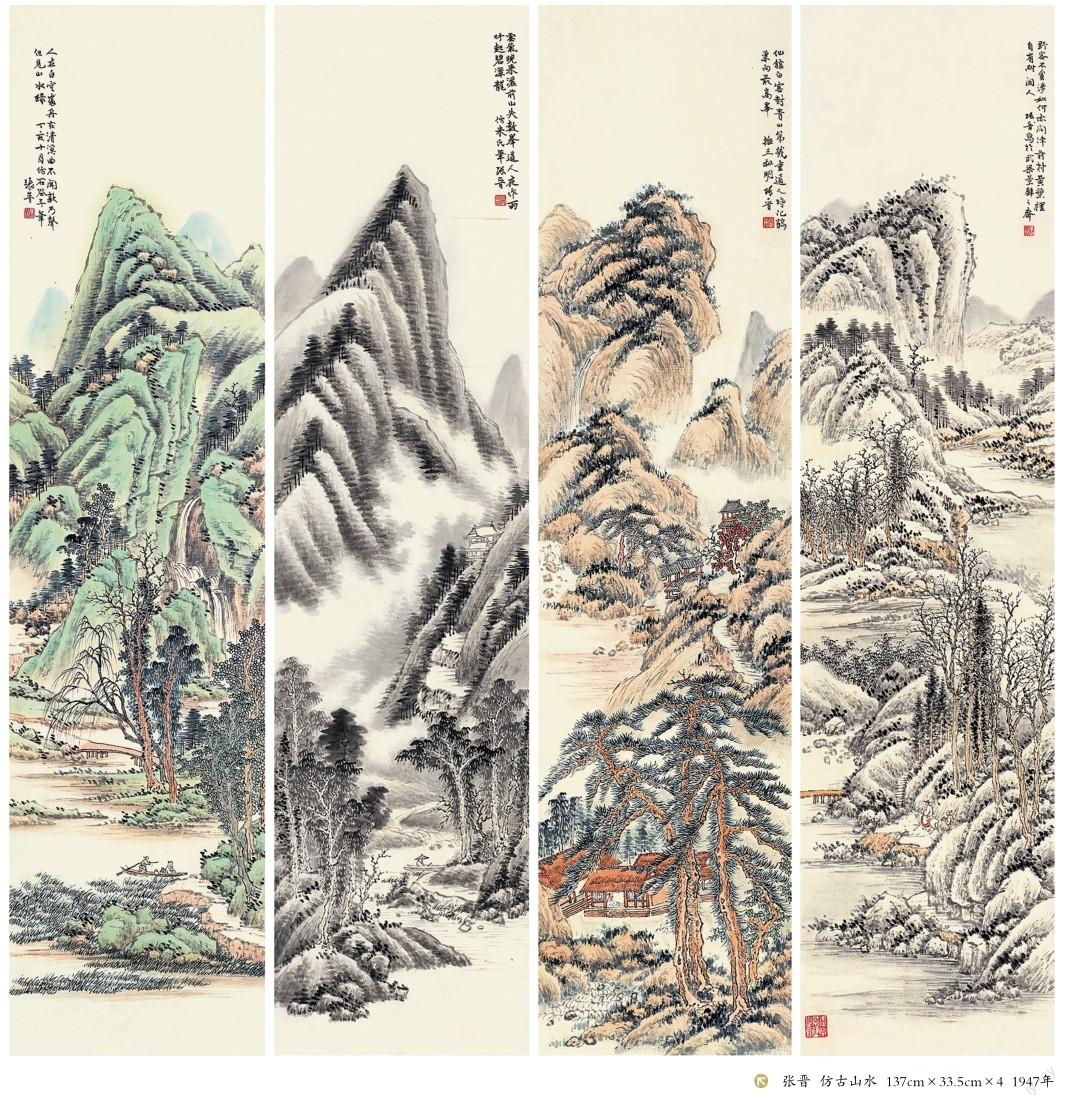

遺憾的是,張晉的早期作品留存極少,不足以令我們一窺全貌。其最直接的原因或許是1967年在“破四舊”的運動中,他忍痛焚毀了大量自己早年的仕女畫、仿古畫[1],誓與舊文化劃清界限。但值得注意的是,1930年,即進入蘇州美專的前一年,師從顧氏學習期間,他的工筆青綠山水畫作品《江南岸》便已入選第一屆全國美展,足以證明他早期古典繪畫功力的拔群。而1947年創作的四條屏《仿古山水》,以王翚、米芾、王蒙、黃公望四家的筆意,表現春、夏、秋、冬的四季景致,展示出了他在山水畫方面基于臨仿,又不局限于臨仿的較強表現力。

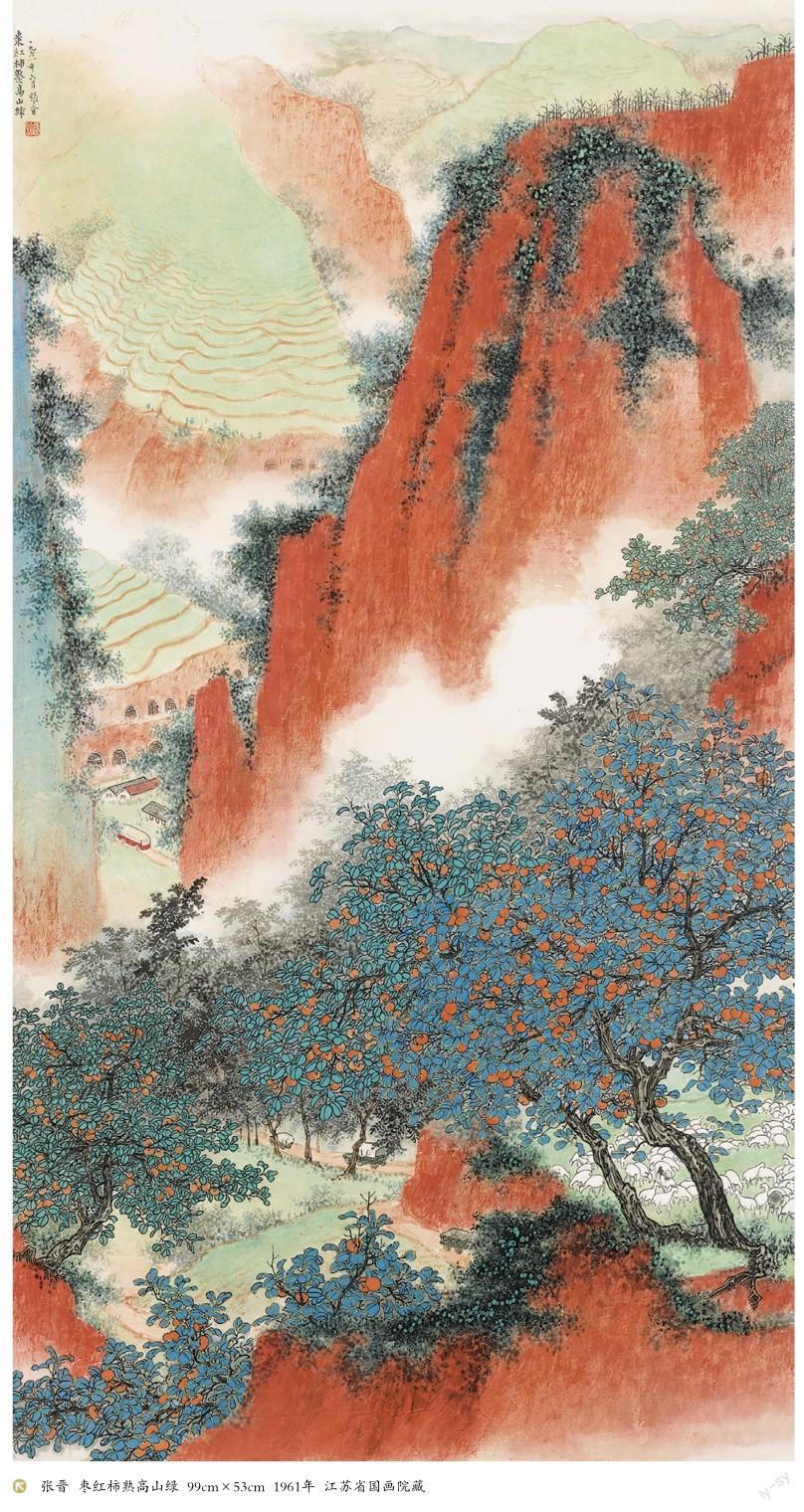

張晉最具特色的青綠山水、工筆山水技法,遠追仇英,細謹而妍美,精工而耗神,在新金陵畫派中自成一格,為他人所不及。亞明曾稱其為“當代袁江”(1),對他古典工致的畫風贊賞有加。而正因其取法的多面性,在畫面的色彩運用上,張晉也不囿于文人畫清新淡雅的格調,頗敢用重色、用金色,營造出與眾不同的莊嚴華貴氣象。典型的作品如《棗紅柿熟高山綠》,此圖為二次創作,1960年寫生于西安的同名作品中,已有了較為成功的表現,樹石雖用寫意畫法,賦色也較為清淡,但在色彩上已經有意識地樹立起紅、綠色強烈對比的審美趣味。次年,他在寫生稿的基礎上再次創作此畫,艷驚四座,色彩的濃度被大大提高,原本山體的淡赭色被用厚重的礦物顏料朱砂取代,其鮮艷程度與畫面近景的熟透的柿子相當,卻并未奪去柿子樹的光彩,因為張晉改用了工筆樹法,仔細用墨筆勾勒了每一片葉子的形狀,再敷以濃重的石青、石綠色,使其分量感大增,而后又用金泥復勾了石青色的樹葉,使之宛如一支藍、青、紅、黑、金編織的交響曲。厚重、濃烈、富有層次、震撼人心,同時又透露出如同敦煌壁畫般神秘熱烈的味道。在重彩之余,他巧妙地用淡墨、淡彩、留白來糅合虛與實、緊與松的關系,將北宗畫與南宗畫的意趣渾然結合。如此精彩的作品,是絕不能沒有全面且扎實的技法作為支撐,單憑靈感、才情所企及的。所以,傅抱石看到這幅畫就講張晉是“穩扎穩打,畫囊特別豐富”。

二

江蘇省國畫院的兩萬三千里寫生成行的背景,是傳統的山水畫無法承擔起寫照社會主義新貌的任務。在中國畫改頭換面表現新時代精神時,人物畫首當其沖完成了向現代人物畫的轉型,花鳥畫亦很快走出了熱烈繁盛、欣欣向榮新道路,而傳統深厚的山水畫也亟待一場順應時代的大變革。大型現代化的工廠、新修的道路高樓,都是古人畫中從不曾出現的新景象,是這一代山水畫家們無處借鑒、必須創新的歷史使命。既然無法“師古人”,那便不得不走出去“師造化”,所謂“外師造化,中得心源”,在這一寫生的過程中,畫家們師心、師目、師造化,現代山水畫才出現了千人千面的生機與繁榮。

上述作品《棗紅柿熟高山綠》所描繪的場景,是毛主席等領導人在延安居住過的窯洞。但張晉并未平鋪直敘地刻畫窯洞的外觀,而是頗有巧思地將其置于畫面一側的遠景,夾在兩座高聳的大山之間,半遮半掩,隱隱約約。觀者的視線在被前景的果樹和中景的紅土山吸引之后,才被經由一條從前景蜿蜒向后的小道和幾輛運輸車輛的牽引,聚焦到窯洞之處。傅抱石稱其:“內容相當完整,而又表現出中央領導住處肅穆、莊嚴,又簡單樸素,在經營位置上也可以看出作者有意識要求‘變的動向。”

的確,在飽看沃游的這個階段,是張晉藝術創作上最富有創造性和生命力的時期,過去數十年的技法積累,在此時厚積薄發,佳作連連,靈光閃現。比如1960年繪就的《春光一片,幸福萬年》,就非常巧妙地將花鳥畫與山水畫進行了銜接。整個畫面尺幅僅56cm×82cm,卻通過西方焦點透視的原理,極大地拉開了近景桃花與遠景山水的距離,使咫尺之卷有千里之勢。桃枝的描繪精細但不刻板,絲毫不輸花鳥畫家,花朵濃艷的紅色與淡綠的風景之間,用一片粉色的桃林做了銜接過渡。遠處的新式建筑、建設工地、工廠、電塔,路上的汽車、自行車,令這乍看明清小青綠山水的畫風平添了許多現代氣息。熱烈濃艷的繁花、繁忙的城市景象將傳統的山水畫格調、水彩風景畫的透視糅合一氣,相得益彰,求變創新的野心盡展紙上。

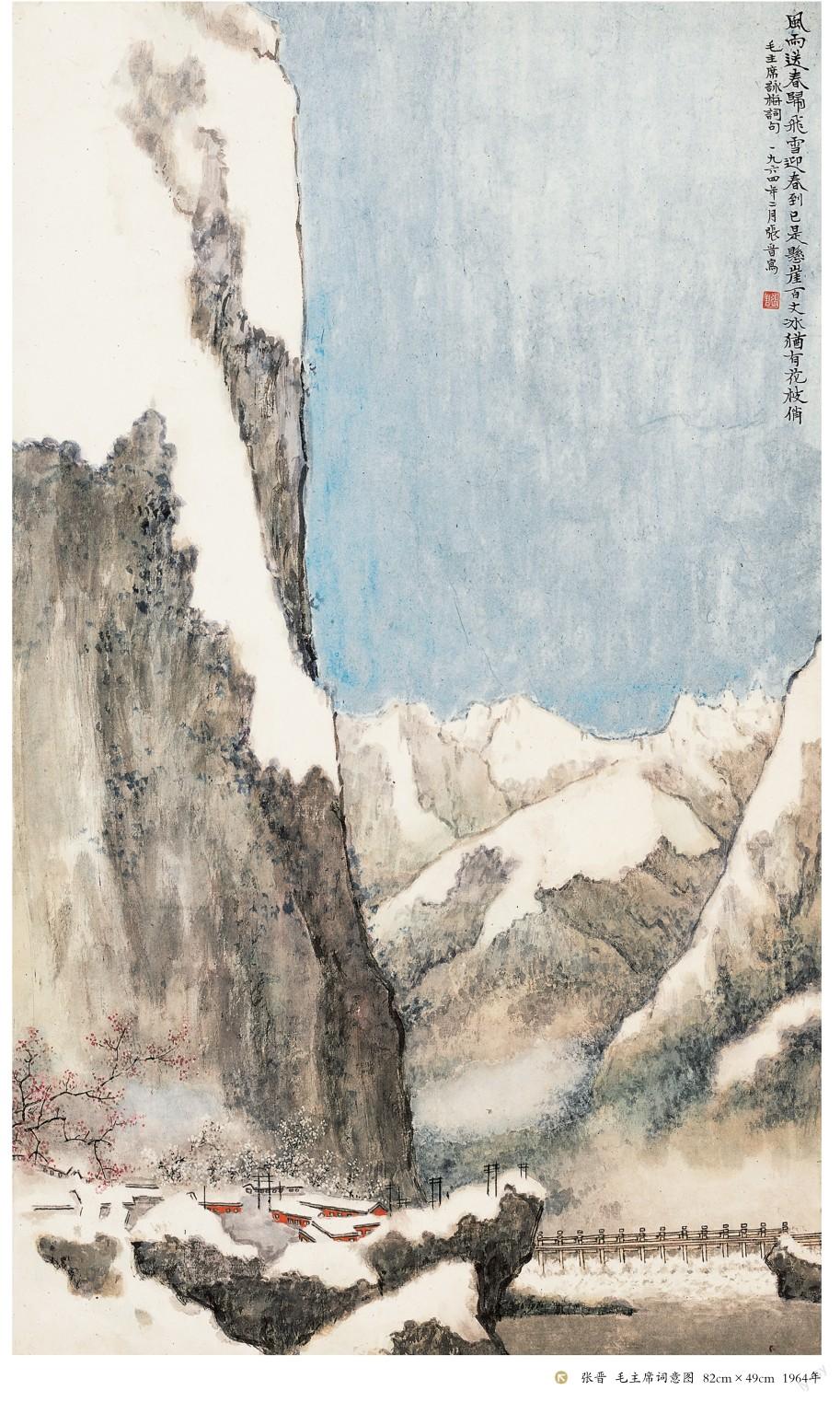

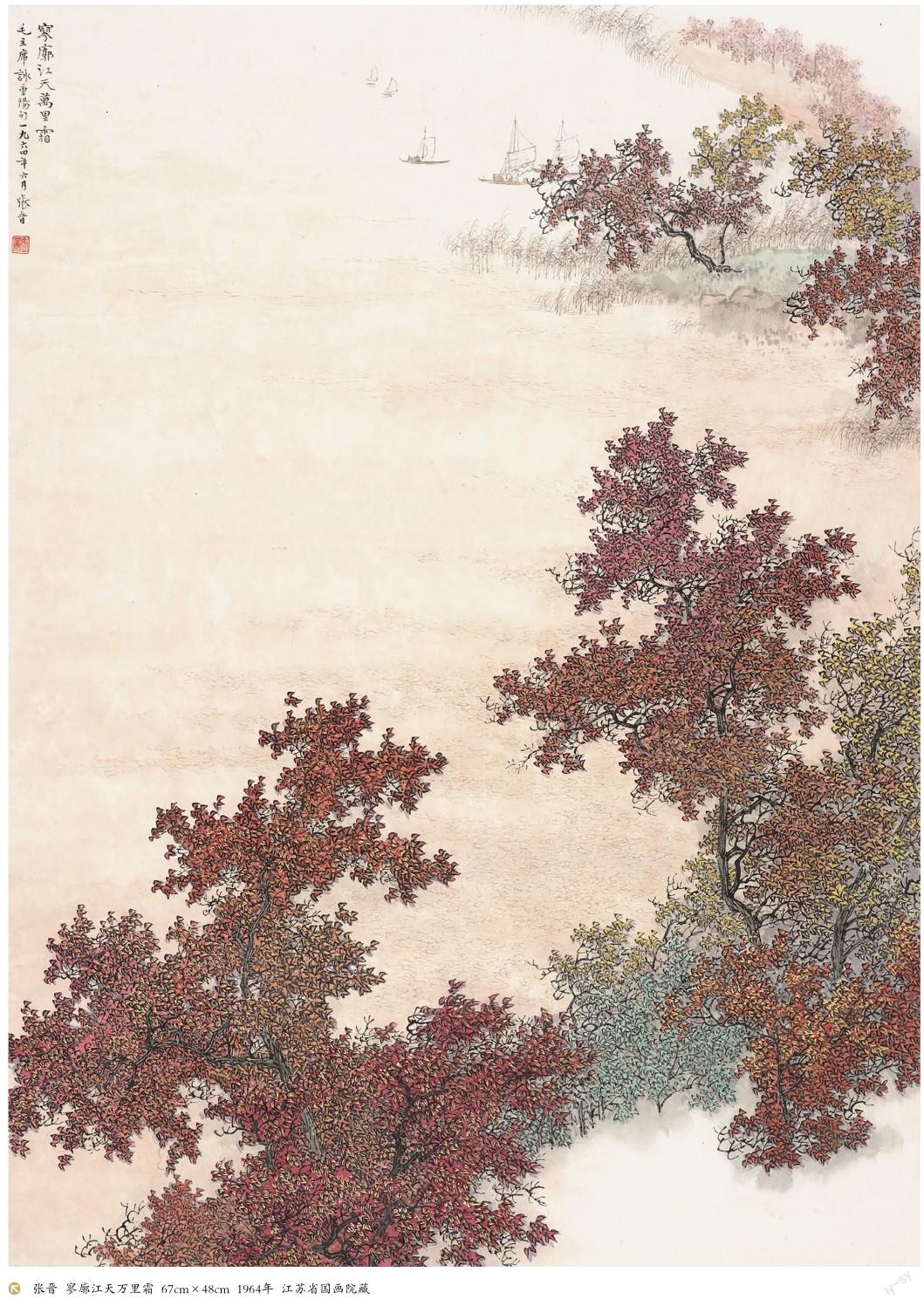

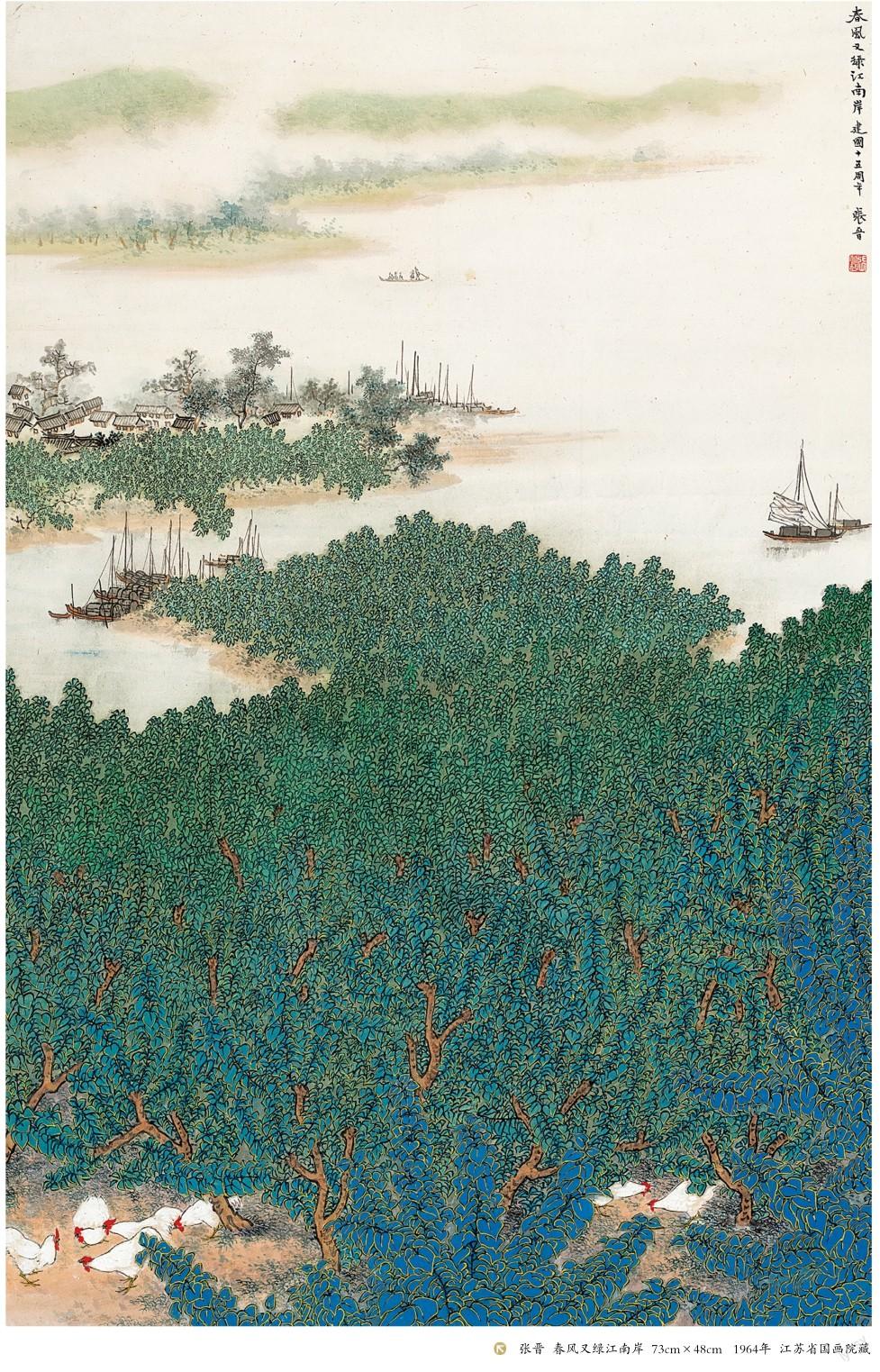

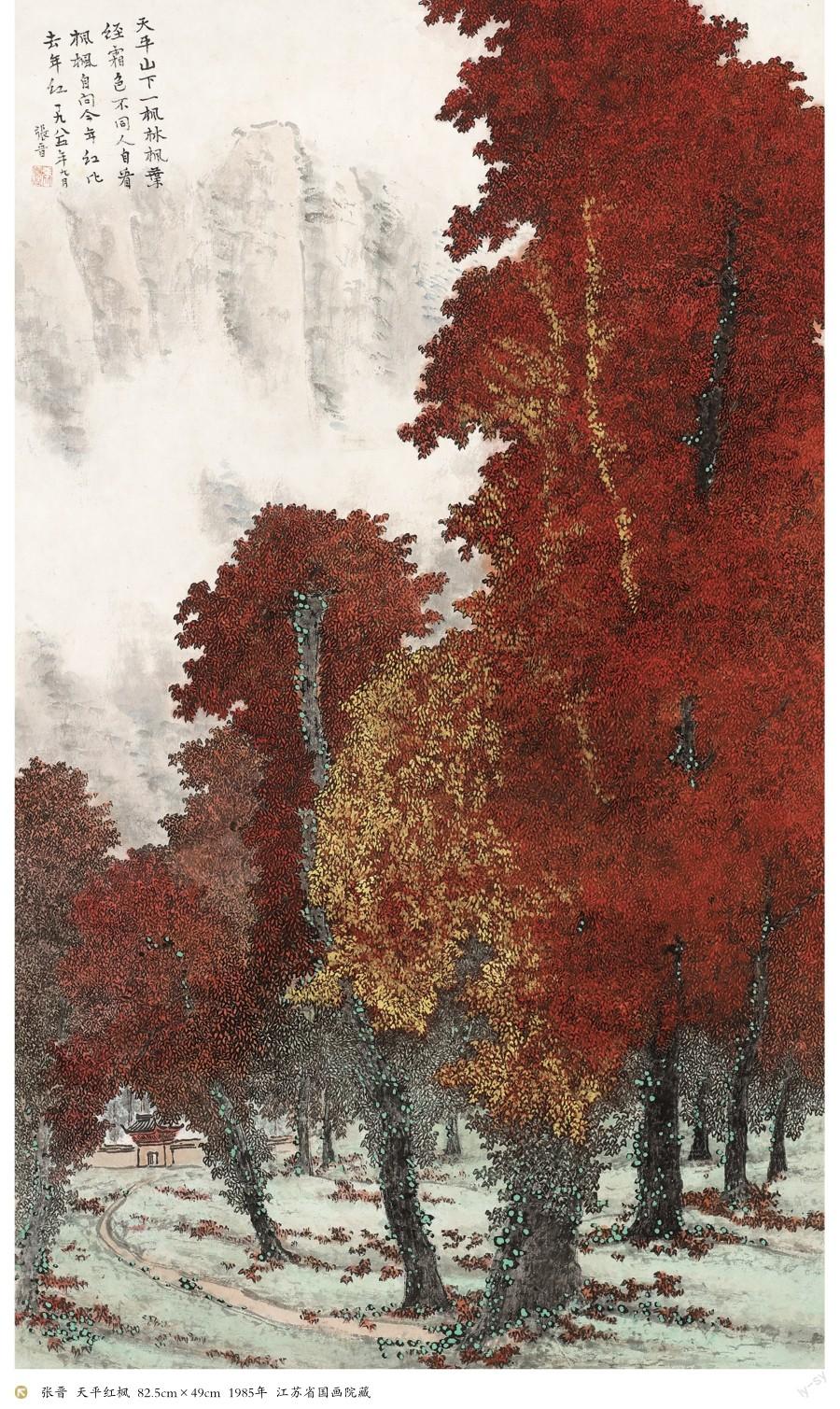

但要論張晉在山水畫發展最大的貢獻,則莫過于探索了青綠山水畫法的現代應用。沿著《棗紅柿熟高山綠》的成功路徑繼續探索,他在1964年連續創作了像《寥廓江天萬里霜》《春風又綠江南岸》一類運用工筆重彩樹法的作品。《寥廓江天萬里霜》是為毛主席詞意畫,在傅抱石開創了用山水畫表現毛主席詞意,從而賦予其新時代精神的做法后,全國畫家一呼百應,20世紀60年代的人、山、花各科中均涌現了此題材的創作,張晉亦在建國15周年之際屢次嘗試。這件作品以秋天的紅葉樹為前景,全以雙鉤法畫葉,重彩點染,繁密而厚重,最后又點綴以金色,展現出沉著隆重之美。《春風又綠江南岸》則是春天的景象,青綠意味更濃,細勾的葉片密不透風地布滿畫面的下半部分,呈現一種強烈的壓迫氣勢,唯有底部幾只林中的白雞留給了觀者一絲喘息。而上半部分則大量留白,以筆簡意在的寫意畫法畫出,寡淡輕盈。兩個部分以一條清晰蜿蜒的邊緣線區隔,像極了八卦的陰陽兩極。厚重的礦物顏料與華麗的金線令畫面充滿了裝飾性的美感,陰陽兩極般的構圖和表現又極富新意。而1985年作的《天平紅楓》可以說是這一獨特個人風格的巔峰表現。細密的紅楓葉層層疊疊,被勾勒得巨細無遺,它們聚合成林,在畫面中頂天立地,紅透了半邊天,視覺效果頗有震撼力。這種扎實厚重的感覺,來自不厭其煩的工匠精神,文人畫家們筆下是出不來的。所以,張晉的這一路畫風在金陵乃至全國都是獨樹一幟的,他從青綠、金碧山水的源頭中化出了符合時代氣息的活水。

三

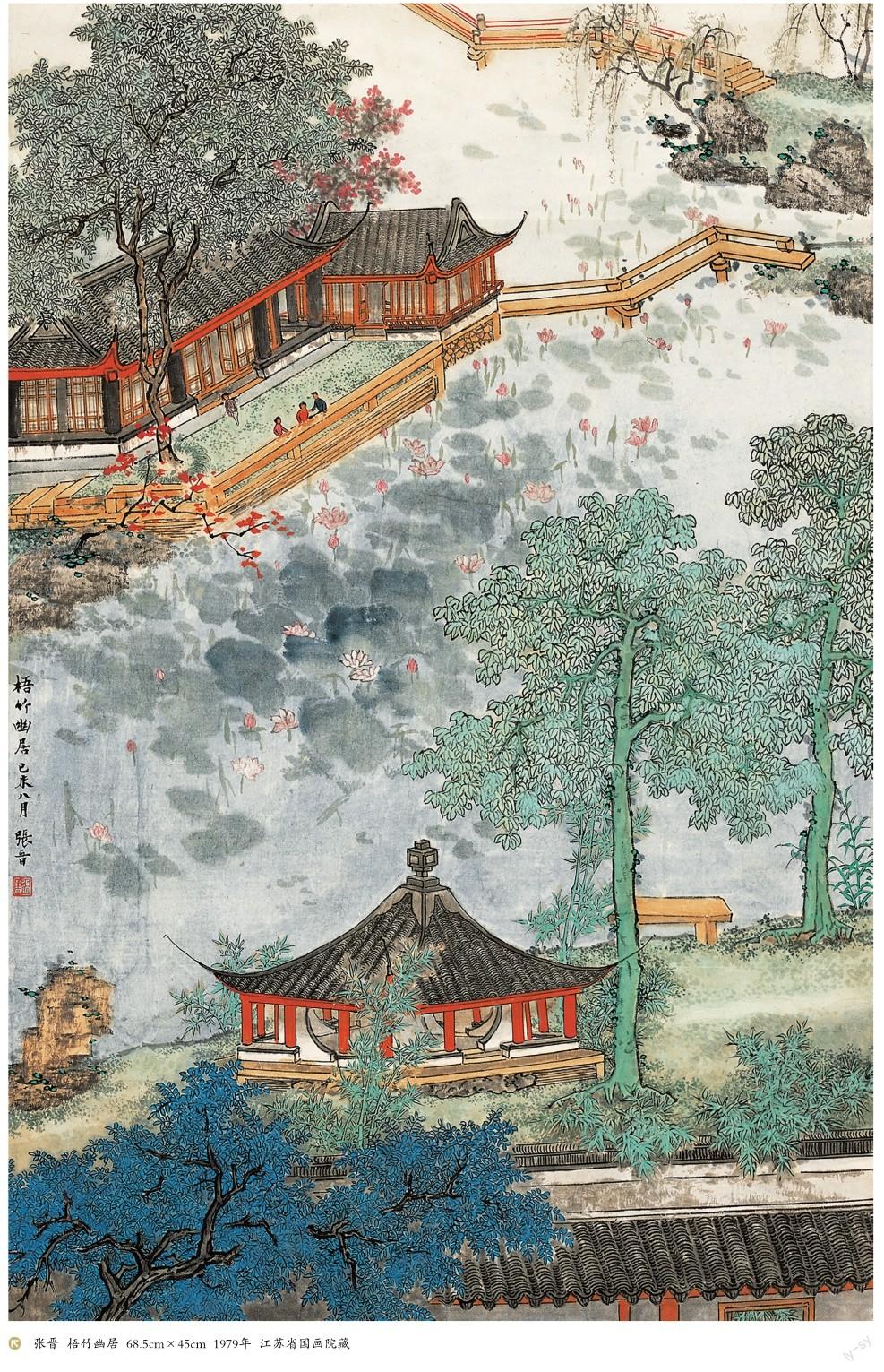

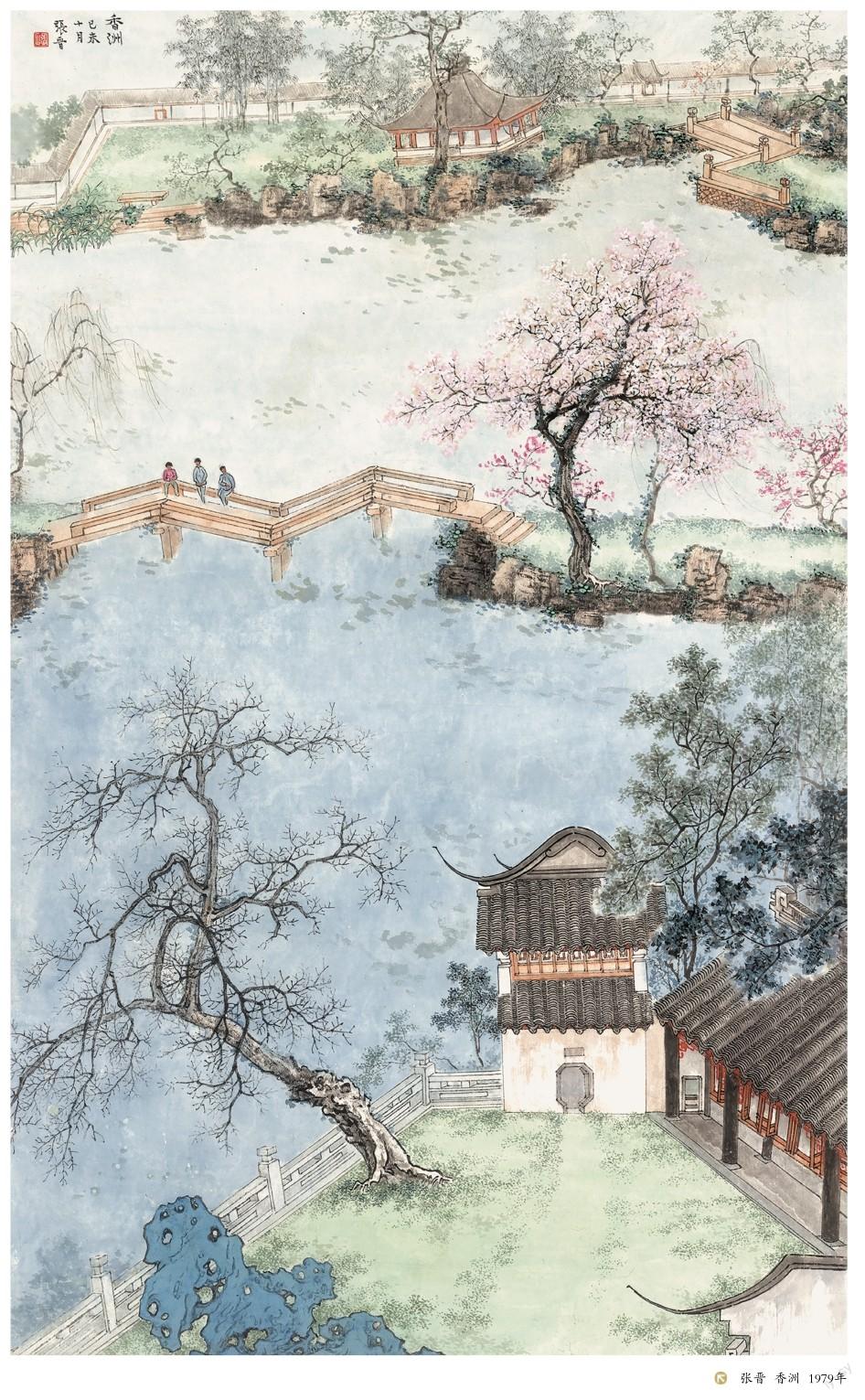

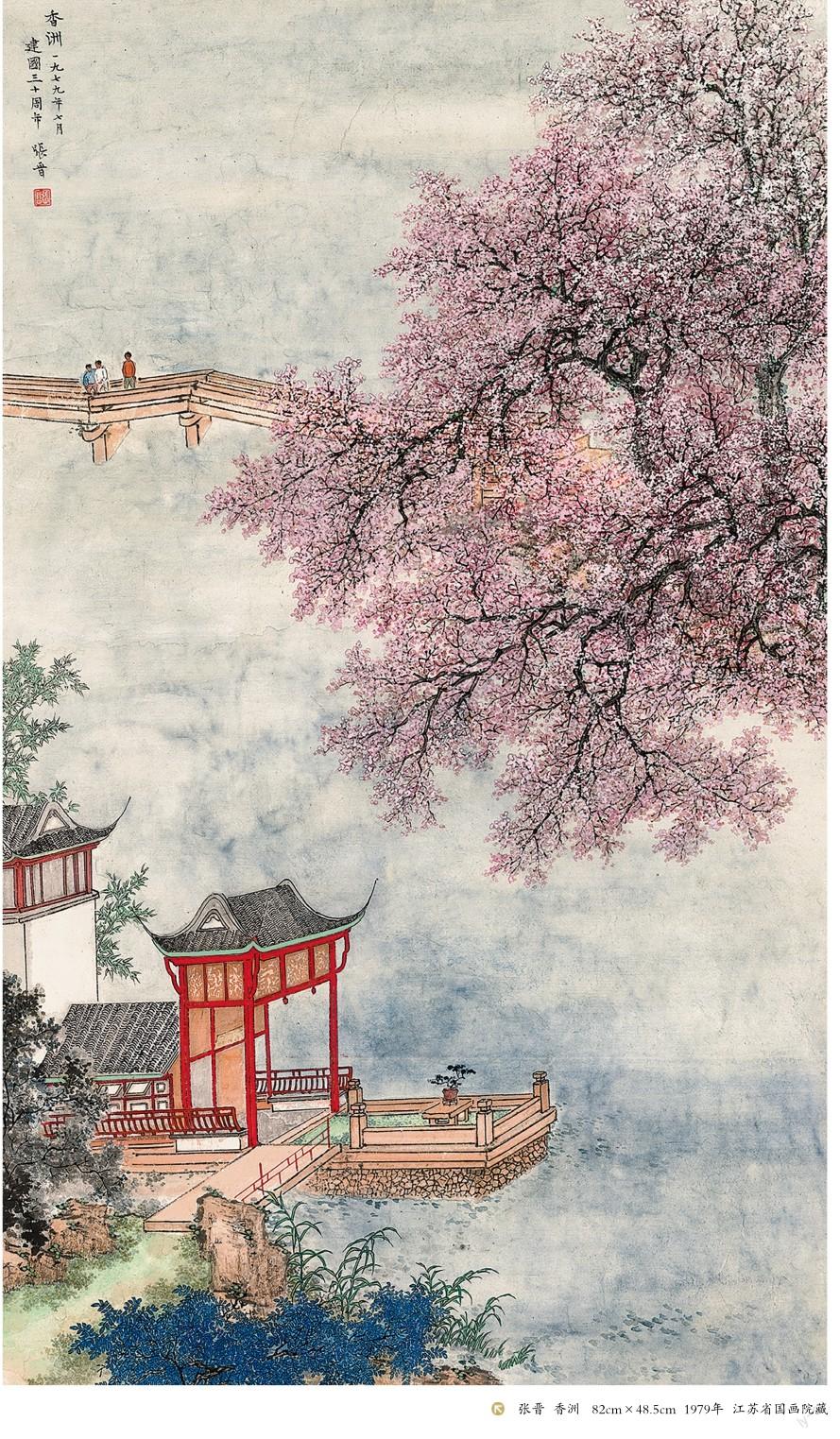

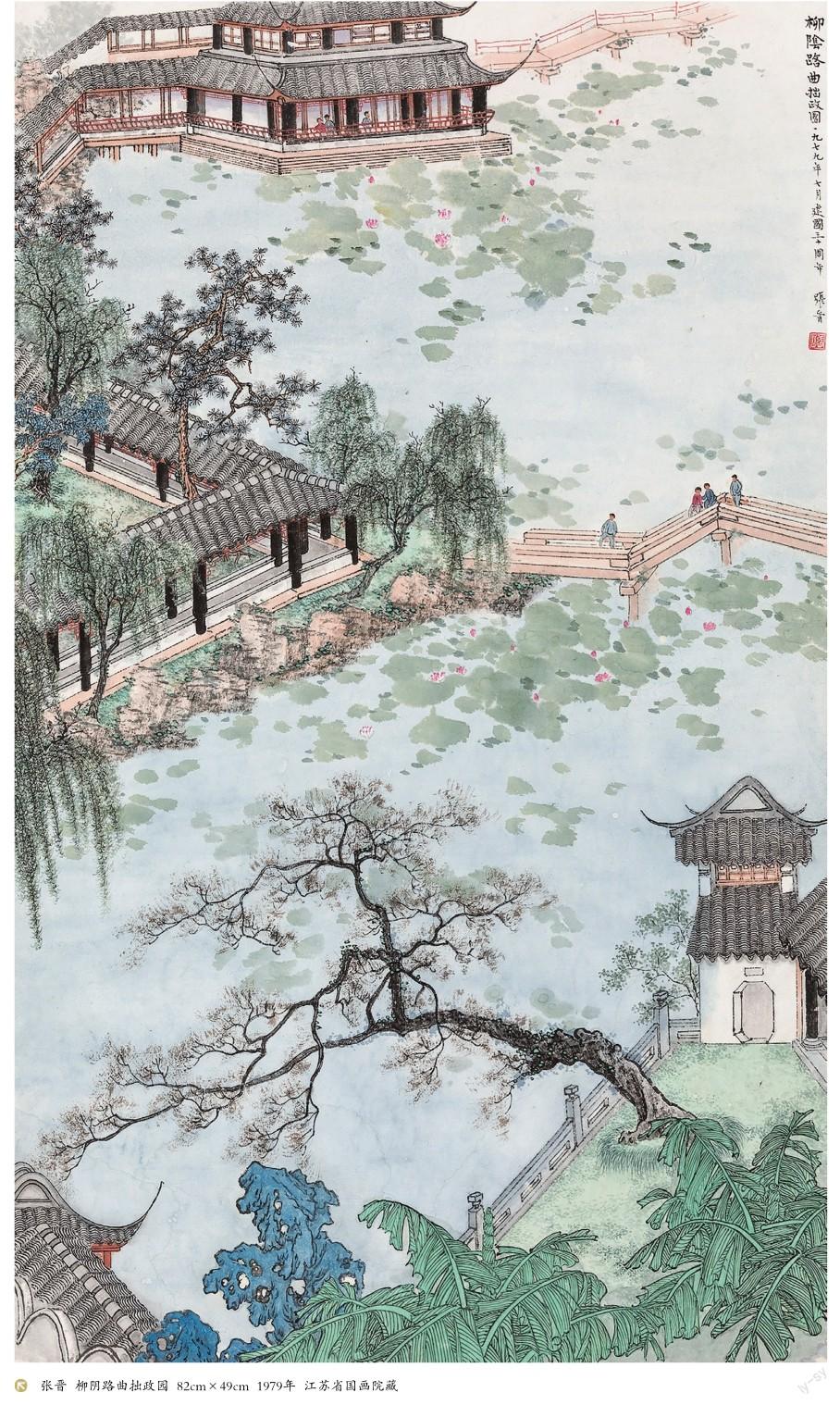

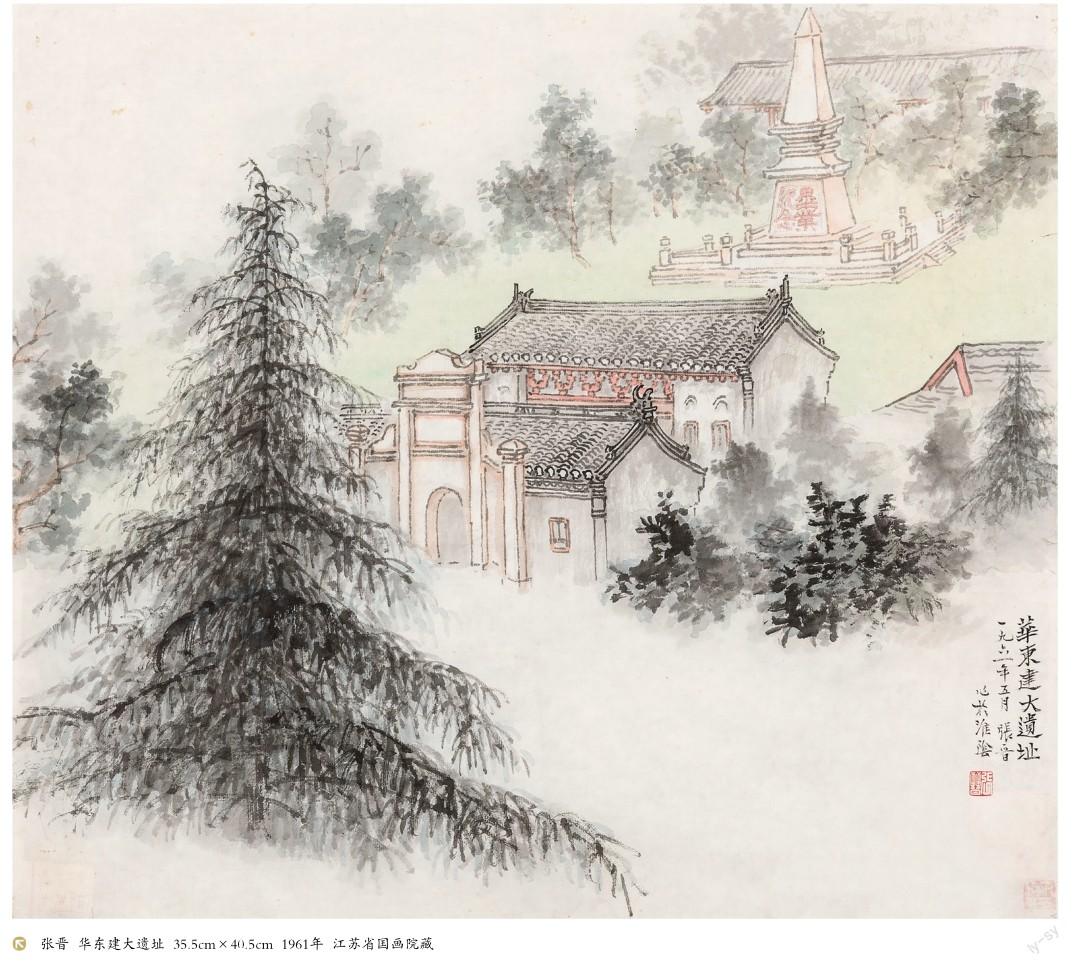

不過,即便有佳作傍身,張晉的藝術成就也是不足以令他躋身新金陵畫派一線代表之列的。從他的作品來看,20世紀60年代是一個飛躍期,不管是質還是量上,都有爆發式的表現。可惜的是此后的20年,其藝術境界沒能再上一臺階,相反地,呈現出了一種俗氣和匠氣。比如1979年的《香洲》《柳陰路曲拙政園》等表現江蘇園林景觀的作品,亭臺樓閣刻畫精細,飛檐翹角畫得極為尖銳夸張,線條平直僵硬缺少變化,應當是借助了界尺工具而淪落為了生硬的界畫。若是對比20世紀70年代同樣以建筑為主體的作品《拙政圖》《華東建大遺址》等,便不難發現,那種承襲文人小寫意山水畫法的、線條疏松靈動的建筑表現蕩然無存,取而代之的是一種劍拔弩張的緊張感和不協調感。而這種不協調感主要源自畫面中樹石、草地、水面所用的寫意手法,即在除建筑和前景樹石外,皆未像傳統界畫一樣精勾細描,尤其是水中的睡蓮,直接用濕筆淡彩點出,導致了兩種畫法之間難以兼容的狀態。

除了筆墨線條的問題外,后期張晉在設色上亦逐漸走向了甜膩。色彩求多求艷,在園林主題的作品中,常用石青、石綠畫樹,大紅、墨色、赭石渲染建筑,花青染水面,曙紅、鈦白點花樹,總是將不少于5種的高飽和度的顏色匯聚在不大的尺幅內,導致了視覺上的駁雜和媚俗。或許這正是他晚年對于融合界畫技法與寫意山水,青綠設色與水墨淡彩的新嘗試,但很顯然,這一系列嘗試是以失敗告終的,從畫面呈現的效果來看是一種格調上的倒退。學者劉毅甚至指出:“特別是渲染技法的過度運用,對于后來二、三代江蘇山水畫壇的甜、膩、俗的格調和氣息有一定的誤導作用。”[2]

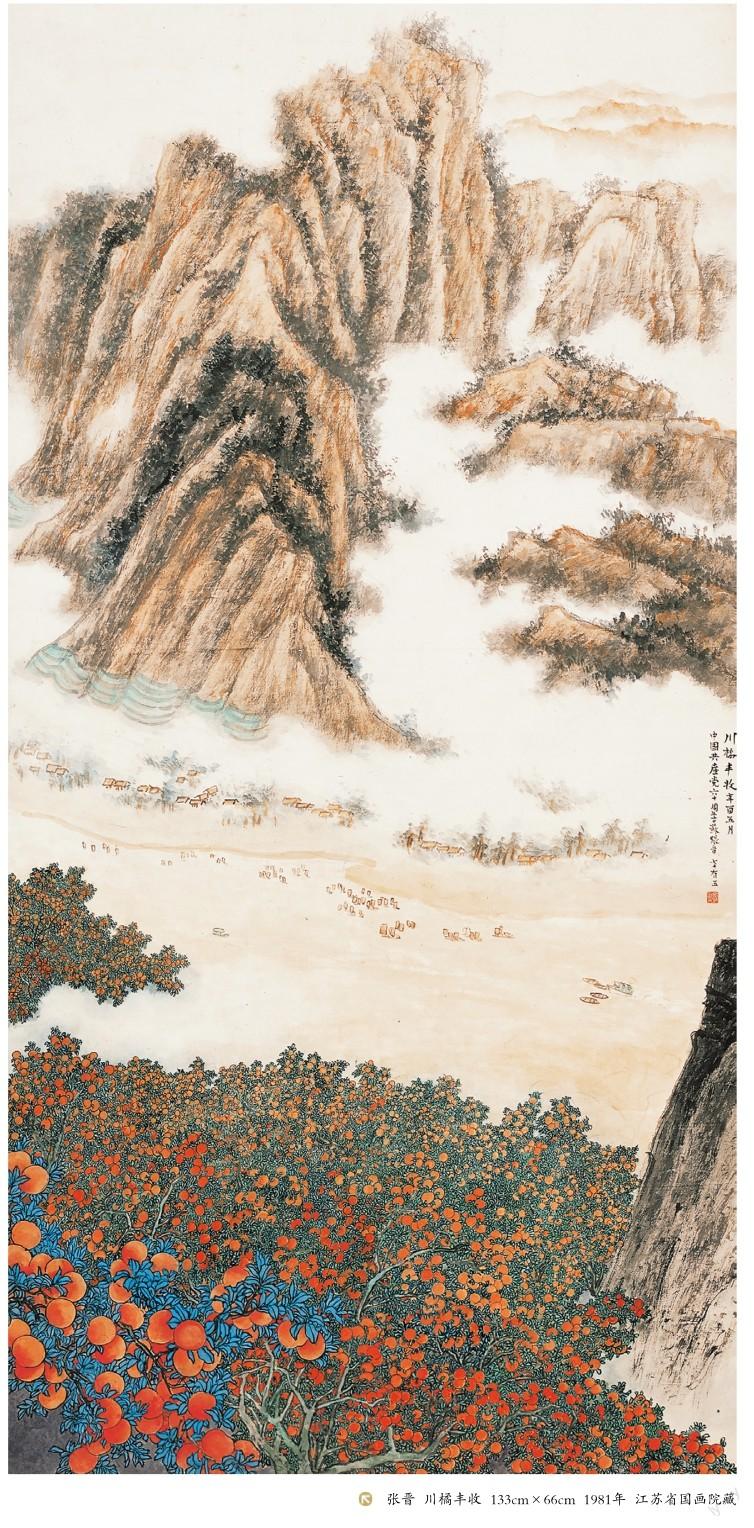

究其原因,張晉的理論功底相對薄弱,對畫史脈絡的把握不及傅抱石等人清晰,在臨仿古人的路上,偏重于學習技術,而在審美趣味上琢磨有限,對于自己的畫風定位和探索方向,實際上是不清晰的。在20世紀60年代與新金陵畫派諸位同道緊密交流,互相觀摩,甚至吸收理念的過程中,他的作品呈現出與他們接近、趨同的面貌,在許多寫意畫法的寫生作品中,畫工氣息被徹底掩蓋,并且青綠工筆的基本功成就了他出彩的個人特色。但20世紀70年代以后,他由于個人身體原因,外出與畫家同行們的交流機會驟減,曾自刻印曰:“聊作閉門人”“七十老翁以書為伴”,畫風也隨即與該畫派其他成員拉開了差距。其技法水平仍在,但作品中的高雅格調、精妙巧思卻日漸喪失了。當我們看他1981年的作品《川橘豐收》,會感覺那雙鉤畫葉、密不透風、青綠朱紅撞色的前景橘林,與赭石與墨色皴擦點染的寫意遠景大山,都仍是熟悉的“配方”,但組合起來兩個部分分居畫面上下,中斷以一橫帶留白和淡赭渲染的水岸隔開,仿佛兩種符號語言的互不相干、強硬拼湊。著實令人遺憾——這一個人風格突出的畫風并未在其晚年得到精進升華。

另一方面的原因,是他作為中學美術教員,長期居于一地,視野受到一定的限制。傅抱石曾記錄寫生團成員情況稱:“我們的生活圈子大都非常狹窄,尤其我們五老(余彤甫、錢松喦、丁士青、傅抱石、張晉),多數長期范圍在‘暮春三月,草長鶯飛的江南,個別還是由于此行才第一次渡過長江。”[3]從張晉的生平經歷來看,學習工作輾轉于蘇州、上海、南京等地,有記載的1960年之前的出游寫生活動,也僅有1951年參加“蘇州市新國畫研究會”,與謝孝思、余彤甫、費新我、顧仲華等人去往江蘇吳縣一次,和1956年前往安徽黃山一次,的確未曾渡江。董其昌說:“讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,立成-鄂。”沒有飽覽山川的眼界,則胸中內營的丘壑只能是前人筆下的圖示。在他自稱“閉門人”的晚年,山水畫的創作便成了對既已成熟的技法、圖示的融合嫁接游戲。

總體而言,張晉作為職業畫家,在具備全面而成熟的繪畫技法的同時,能在中國山水畫現代轉型的時代洪流中,有緊跟時代、推陳出新的追求,已經誠為可貴。而與新金陵畫派同道們在寫生壯游中產出的大批表現祖國河山新貌的精品力作,也足以令他名留畫史。雖然由于自身在學識、眼界上難以消弭的局限性,他終未能躋身為畫派的一流代表,但仍不失為一位畫囊充盈、筆隨時代的優秀畫家。

(作者:駱曉,中國美術學院藝術學理論博士,浙江師范大學美術學院教師)

注釋:

[1]袁成亮.青綠山水鑄輝煌[J].書畫研究.2015(7):114-117.

[2]劉毅.論張晉山水畫藝術風格及其意義[M]//周京新.江蘇省國畫院名家系列·張晉卷.南京:江蘇文藝出版社,2017:86.

[3]傅抱石.傅抱石論藝[M].上海:上海書畫出版社,2010:219.

參考文獻:

(1)楊明義.近日樓散記[M].南京:江蘇美術出版社,1998:123-125. 袁江(1662年—1735年),字文濤,號岫泉,江蘇人,清代職業畫家,師法明代仇英,擅長樓閣工整的界畫。

本專題責任編輯:石俊玲