來自香巴拉深處的禮物

孫芮茸

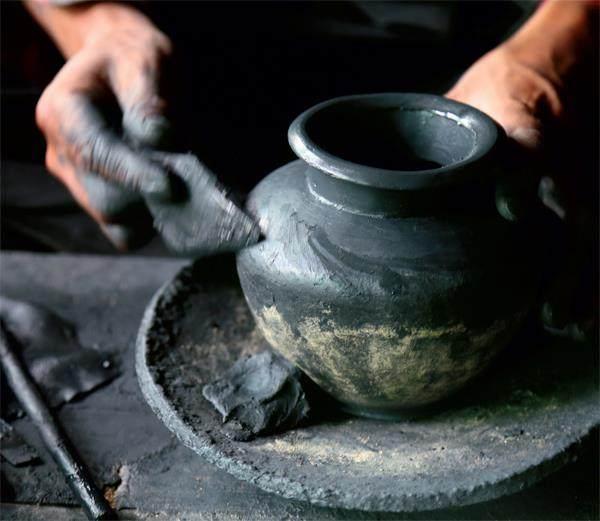

黑陶產品。供圖 / 子烏

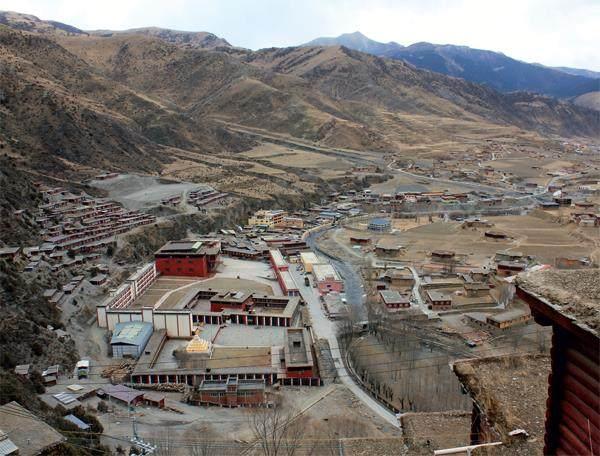

從八邦到麥宿沿途,不斷有人跟我說道:“你要是夏天來該多好,那時候有滿山遍野的青草和鮮花,雨后云霧繚繞的山巒和草原,像是在仙境一樣。”其實早在各種紀錄片中,我早已見識過這個香巴拉深處的桃花源。

眼下,恰逢藏歷年,扶貧車間沒有上課,佛學院沒有開學,年輕人在家里打牌、玩羊拐骨玩得不亦樂乎,出門的只有轉經的老人。因為疫情游人寥寥,麥宿溝像是睡著了,萬物待興。除了遠嫁回鄉省親的姑娘,或是緊急救援的電信員工,只剩我這樣貿然的來訪者了。

彼時,麥宿,不是一個品牌,不是手工藝之鄉,只是一個安靜的小鎮子。

走出寺院的工巧明

留心觀察,也不難找到一些這個小鎮獨特的印記。鎮上好幾戶有2005年8月德格縣人民政府立的“國家以工代賑工程易地扶貧搬遷項目戶”牌子。某個墻角上張貼了一張某某擦擦制造中心的廣告,有聯系方式和微信二維碼。開車途經的路上,突然會冒出一個稍大一些的廣告牌:藏、漢、英三語的德格宗薩寺康謝五明佛學院工巧明系,某某班。

工巧明,出自藏傳佛教傳統寺院教育內容中的大五明。益西彭措堪布在《菩提道次第廣論講記》講道:包括身、語、意三種。依靠身體的種種技能、技巧,比如書法、運動等,是身的工巧明;種種聲樂、口技、演講等語言的技巧,是語的工巧明;了知世間規律、八種觀察相(觀察男和女、觀察山和森林、觀察大海和水、觀察衣服、觀察摩尼寶、觀察馬和大象)等,是意的工巧明。總之,闡述世間各種工巧的學科,稱為“工巧明”。

范德康教授在川大藏學研究所的“時輪歷算與漢地五行占算在藏地 ”線上講座上提及薩迦派高僧達倉譯師·西繞仁欽(1405—1477)在他的關于工巧明的著作中寫到建筑工藝是最早出現的,因為可以建造佛塔,滿足信眾朝拜的需求,也可以說工巧明是其他五明的基礎。在他看來,工巧明可以連接到佛陀的加持。所有的人類活動都是基于身、語、意三者,所以藝術和工藝是不可或缺的。總之,工巧明是人類行、住、坐、臥的需求及修心養性的精神支柱。

藏地傳統的寺廟教育其實比很多人想象中的要豐富得多。在佛學院,除了修學顯宗、密宗的理論之外,還需學習傳統文化技藝。所以一位學僧,不僅僅是一個通曉佛學的大師,也可能是一個建筑師,一個醫生,一個詩人,一個畫家,一個天文歷算家……在麥宿,工巧明不止于寺院,而是遍布村間民居之中。

一座寺,一個人

外界流傳有這樣的說法:雖然其他藏族聚居地也有很多不同的手藝,但是像麥宿這樣手藝齊全的,在其他地方再沒有了。

麥宿的手藝傳承,離不開蔣揚欽哲旺波上師,他曾為傳承古老手藝而發愿,所以在這個山溝里,手藝得以傳承。但到了20世紀60年代,宗薩的手藝人因為種種原因幾乎消失殆盡。

現在的麥宿手工藝的復興,和一個人,一座寺廟有關。那人叫洛熱彭措,寺是宗薩寺。

藏族的手工藝維持了一個原始的生態鏈:比如說,你要容器,當地可能就有做容器的土陶(手工藝人);如果你要建一間房子,那就需要有簡單的木工工藝;如果要切東西或者耕種,就需要有農耕的工具來割草或者從事其他的勞作,那必然會存在一個村子,或者是一個區域有一兩戶是鐵匠,但和內地不一樣的是:因為工作量小,藏族的鐵匠們滿足基本需求就不會再做多余的東西;寺廟里需要佛像和建筑空間里面的裝飾繪畫,需要一些從事金銀加工和彩繪的匠人……所有的這一切都是由需求供給決定的。“這樣的生態鏈,在高原上很常見。所以并不是說這是麥宿獨有的,或者說麥宿有多么輝煌或者歷史悠久的民族手工藝。”初次見面,德格縣藏藝通旅游文化產業有限公司董事長、宗薩藏醫院院長降擁彭措告訴了我一個真實的麥宿手工藝。

解放后,本地傳統文化一度瀕臨滅絕。政策變好之后,當地百姓開始計劃恢復過去的寺廟和重建傳統民居。“1975年,我父親(洛熱彭措)在一個叫普馬鄉的合作醫療站工作,他是站長。后來在人民公社解散之后,他就把合作醫療站承包了下來,重建宗薩寺的工作就從那時候開始了。寺廟重建伊始,他想方設法恢復了中斷了20余年的傳統普巴金剛舞法會,當中用的道具、面具都由他親手制作。”當時降擁彭措年紀尚小,但那份記憶始終鮮明:在周圍都是寺廟廢墟的空地上,第一次看到喇嘛的僧衣,第一次看到莊嚴肅穆的普巴金剛舞,第一次看到上了年紀的老人在法會現場滿臉淚水,年幼的他滿心疑惑。從那之后,每年都可以看到金剛舞法會了。而舉辦法會的地方,也逐漸恢復成了遠近聞名的宗薩寺。

宗薩五明佛學院和麥宿鎮。圖 / 呷瑪俄熱

如果說恢復金剛舞法會是軟著陸,那重建寺廟就是上硬件。“本來等到夏天,可以用船運輸木頭。但是他要趕時間,冬天開始動工,只能用拖拉機把木頭拉上去組裝。”降擁彭措娓娓道來。

洛熱彭措在合作醫療站工作期間,還抽空學了木工。宗薩寺的大型建筑設計都是由他完成的。剛開始建大殿的時候,整個麥宿地區只有3個木工,而且手藝不算特別成熟,過去也只做過一些小的活計。于是洛熱彭措開始號召當地所有的鄉民,只要是能夠削點木頭的人都可以過來,邊工作邊培訓。等到大殿落成的時候,誕生了120個木工。建設完大殿,需要彩繪裝飾,但當時能畫彩繪的只有普馬鄉的澤仁郎加一人。洛熱彭措讓他去培訓小孩子,然后帶著學徒參與工作。完成大殿內的繪畫工作后,又誕生了20多個會彩繪的畫師。現在,麥宿地區會畫彩繪的人數超過200人。之后,大殿里需要繪制唐卡。年輕的畫師澤批從八邦寺著名的唐卡畫家唐拉澤翁處學成歸來,一邊繪制宗薩寺的壁畫,一邊帶學生,一個人撐起了麥宿的唐卡傳承,至今為止麥宿的唐卡畫家也有上百號人了。

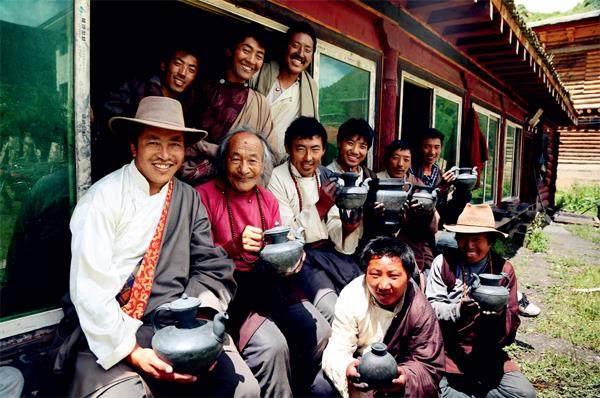

“我問爸爸,你一開始就想著要恢復民族手工藝嗎?他說沒有。一切都源于急需重建的寺廟,這是他的痛點,由這個痛點出發,才產生了需求。”這一切的巧合似乎應了那個古老的發愿,手工藝被傳承下來了。2004年的時候降擁彭措開始接手父親振興麥宿手工藝的工作。當時包括黑陶、金屬鏨刻、唐卡、彩繪共有5個班。降擁彭措來了以后慢慢又增加,最終發展到15種藏傳工藝,共計27個手工培訓班,現在麥宿溝里已經培養了1000多個匠人。

“我和父親辛辛苦苦花了將近30年的時間保護下來的手藝,如果傳不到第二代,那就意味著這是一個失敗的項目。”把手藝恢復起來,還要讓手藝擁有源源不斷的生命力,這不是一件簡單的事情。降擁彭措的專家朋友一直鼓勵他一定要把手工藝傳承下去,就要想辦法開拓藏地之外的內地和海外市場。既然是要走出去的產品,就需要重新研發新的產品:“因為內地人和外國人的需求,跟藏族人完全不一樣,不可能把外國人變成藏族人,不可能讓一個穿著現代服裝的人掛一個藏式火鐮,所以絕不能盲目地設計產品。”于是,降擁彭措決定成立一個設計公司——藏藝通。

藏藝通在致力于保護和弘揚藏族傳統文化的同時,提高當地貧困農牧民的收入和就業率。藏藝通原產的傳統產品涵蓋十五種藏族傳統手工藝技術,包括:唐卡、銅鑄、陶藝、木雕、編織、縫紉、地毯、彩繪、鍛造、木工、泥塑、藏香、藏紙、金銀加工。2012年8月,藏藝通誕生旗下首個創新時尚品牌“子烏”——意為牧人。以“子烏”命名,可以讓人們回到對淳樸自然生活方式的思索。

成立公司、注冊品牌之后,降擁彭措邀請國內外又懂設計又懂市場的人來到麥宿進行頭腦風暴。“第一批我找了6個設計師,每一個設計師想象力都特別強,他們設計出來的圖紙打版之后做成產品,我都看不懂。不僅抽象,而且工藝比較復雜,我賣給誰都不知道。”更麻煩的是當地的手工藝人不熟悉這樣的制作。“當地老百姓沒有標準化的概念。比如說他們做一個包,覺得裁剪掉這邊太浪費了,他會自己把這個包尺寸做大;有時候他覺得這邊貼一個花好看,直接就貼上了。”這讓降擁彭措十分頭痛,設計師們覺得產品達不到自己的設計要求,當場就裁毀。“這時候有脾氣的裁縫也急了,你們裁我的東西是什么意思啊?”還沒開始正式生產,降擁彭措已經因為處理設計師和手工藝人的關系而精疲力竭。后來,經過長時間的摸索和磨合,藏藝通有了培訓學校的資質,和四川省藏校一起合作,文創的團隊逐步建立起來了。

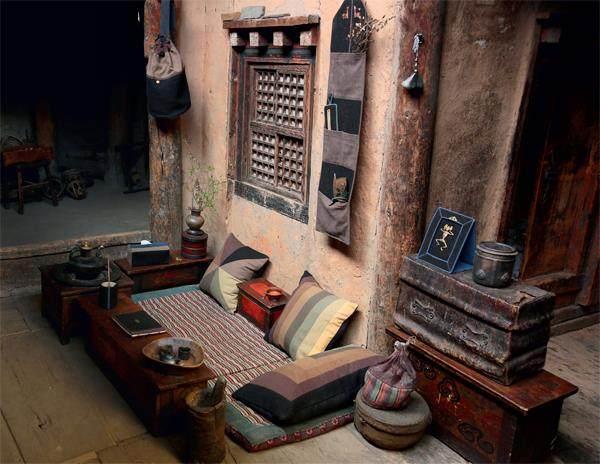

當地藏族?家的?常?活?品和?烏產品。供圖 / 子烏

如果說洛熱彭措的使命是讓斷掉的手工藝續上,那降擁彭措的使命就是讓手工藝持續下去。用了20多年時間,他讓當地的人對手工藝人的認知發生了轉變。“我曾問一個17歲左右的女孩子,你未來的另一半,是想要找一個國家公務員呢,還是找一個當地的手工藝人?她說我想要找一個當地的手工藝人做另一半,一是我們來自同一個地方,二是手工藝人的收入不比公務員差。”聽到這樣的認可,降擁彭措覺得自己的培訓工作、手工藝的保護工作算是成功了,未來可以持續了。

“如果手工藝的這個核心的靈魂的品牌價值沒有體現出來,那么未來的文創產品也沒有太大的作用。我覺得我們的品牌扎根力不足,所以還需要努力。只有當我們當地的這個手工的品牌打響了,才會用機械化完成其他東西。”降擁彭措始終沒有忘卻自己的使命,帶領麥宿的手藝走向了更大更廣闊的舞臺。通過北京798的展覽、央視的紀錄片還有各類媒體的報道,麥宿成了人們口耳相傳間的匠人之鄉。

慈父的心愿

現任工巧明金銀加工班老師曲真瑪今年33歲。初聞,我誤以為這是一個女孩的名字。見面才發現原來是一個清秀儒雅的男孩,整齊的頭發,自然的膚色,宛如少年般清澈的眼神。最近他把家搬到了宗薩藏醫院附近,他大兒子剛剛可以自己爬樓梯上樓,小女兒尚在襁褓之中。

他父親扎西多杰是當地最有名的金銀加工和佛像鑄造手藝人。二十世紀七八十年代,麥宿的老百姓生活困苦,盜獵情況嚴重。當時扎西多杰召集了一些周邊親戚的小孩兒,告訴他們只要他們不盜獵了,就教他們一門手藝。只要到他這里學習的人,必須承諾不再盜獵殺生。他不僅無償教授學生技藝,還給他們吃的。最終既保護了當地的自然生態,又將金銀加工的手藝傳承了下來。

1987年,洛熱彭措推動宗薩康謝五明佛學院工巧明系成立金銀加工班,目前麥宿地區有200余名扎西多杰的學生。2008年,年邁的扎西多杰讓兒子曲真瑪繼承自己的衣缽,擔任金銀加工班老師。

曲真瑪13歲開始跟在父親身邊學習,深得父親真傳。初學的頭兩年,他過得很苦悶,覺得自己做得不夠好。但父親當時訂單很多,所以給他布置了任務,必須幫著一起完成,一定程度上這門手藝是被逼著學成的。

扎西多杰是一個要求十分嚴格的老師,“精工”“精細”是他反復提及的。從業20多年,曲真瑪覺得自己只從父親那里學到七八成,但是在降擁彭措看來,曲真瑪已經完全掌握了父親扎西多杰所傳授的工藝流程。更為可貴的是,他在這個年輕人身上看到了一些別的東西。

2016年10月,以“雪域麥宿 子烏匠人”為主題的藏地手工文明展在798藝術區白瑪梅朵國際藝術中心拉開帷幕,來自德格麥宿的銅鑄、陶藝、木雕、編織、縫紉、鍛造、金銀加工、唐卡等多種手工藝傳承的22位匠人齊聚北京,其中就有曲真瑪。降擁彭措安排曲真瑪在北京待了六七個月,帶他跟不同的團隊、知名的設計師交流學習。

回來以后,曲真瑪開始琢磨這項工藝的未來。近三四年,他嘗試以傳統的材料和傳統的技藝來做一些以前沒有做過的東西。

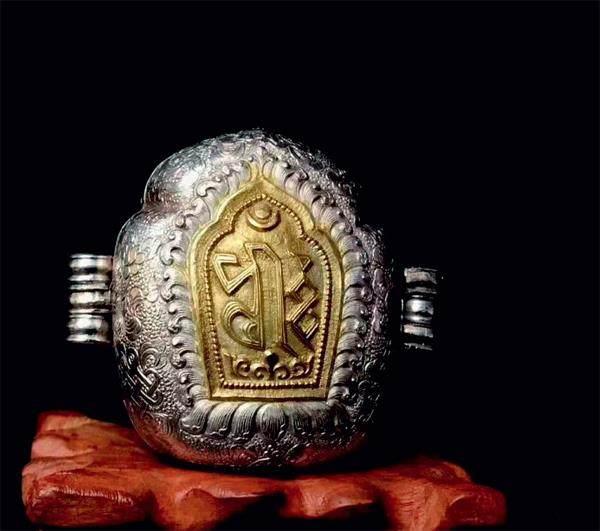

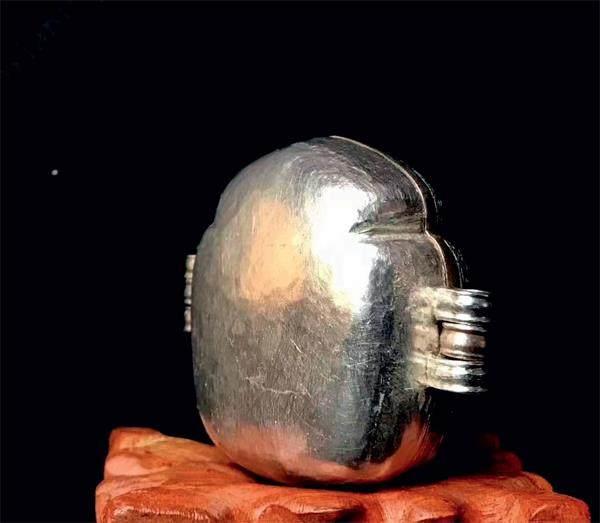

比鴿子蛋略大一點的嘎烏是曲真瑪的新產品之一,因為好看便攜,受到很多年輕人的喜愛。制作一個小小的嘎烏,由于涉及鎏金工藝,所以需要整整兩天。當然,電鍍或者其他新工藝簡單省事得多,但麥宿還保留了傳統的水銀鎏金工藝,這樣做出來的產品耐久,顏色穩定。小嘎烏表面精致細膩,制作難度不輸許多“大件”。曲真瑪自己設計創作花紋,經過千萬次敲打成型。做的時候需先素描出線條,動手細描時必須一次性成功,否則就成了殘次品,價格比平時低一些。他在新家二樓的工作室給我們演示了一下“鏨刻”的步驟:當他開始工作,周圍的一切都不再跟他有關。在自己的結界中,成為一尊青銅塑像,雕刻般的面龐,因專注而熠熠生輝。曲真瑪目前帶了6個學生專門做創新產品,他遵照父親嚴格的驗收標準,學生們的產品品控不過關,絕不上架銷售。

除此之外,曲真瑪還做了其他的,諸如皮帶扣一類的產品,在藏地和內地銷量都不錯。也許未來還將開發領扣、袖扣等……

金銀加工班老師曲真明。供圖 / 曲真瑪

曲真瑪制作的嘎烏正面、背面。供圖 / 曲真瑪

“現在的年輕人戴傳統配飾的越來越少,將來這個市場也許會慢慢消失。如果沒有市場,我的這個工藝也可能會消失,所以現在開始做一些新的東西,除了滿足當地需求之外,也開拓一些外地市場,讓這個工藝能夠流傳下去,我帶的徒弟們也能繼續有工作。”曲真瑪一刻都未曾忘記慈父的心愿。

對曲真瑪而言,做手工藝,學無止境。單是傳統的工藝流程和金銀制品:學完了父親的還要學習其他匠人的;學完了飾品還要學習法器、屋頂裝飾等。傳統的內容也許終其一生也無法全部掌握,又要適時地設計創新。所以剩下的二三成,不是別的,而是不斷地超越過去的自己。

黑陶大師的致富密碼

和曲真瑪一樣,將擁格乃也是從父親那里學到的黑陶制作技藝。但在16歲之前,他一直在山上放牧。父親扎朗是當地有名的黑陶大師,解放前,其多次被邀請到德格土司家為其制作黑陶,又因為有世代黑陶傳承的歷史和卓越的土陶技藝,扎朗家族成為麥宿甚至整個德格地區的黑陶供應商,當地人稱其為“黑陶家族”。在那個特殊的年代,雖然制作黑陶可以用來換糧食,改善生活水平,但因為黑陶制作又臟又累,所以扎朗并沒有想教兒子這門手藝的想法。

時代變好了之后,大家有錢有吃的,更沒有人愿意做這個東西了。扎朗年紀越發大了,年齡差不多的其他傳承人也相繼去世了。有一天,洛熱彭措找到了扎朗,并告訴他:“如果你的兒子不繼承學習父親的黑陶手藝,從此這個峽谷里就不再有人掌握制作藏族傳統黑陶的手藝了。”一番苦心的勸說后,為了讓扎朗安心教學生,洛熱彭措還承諾每年給他發12000元的工資。自此,扎朗開始教授兒子和其他年輕人如何制作黑陶,并培養兒子接替自己擔任黑陶班的老師。盡管他們從不宣傳招生,但是來找將擁格乃學習黑陶手藝的村民卻源源不斷。原因之一可能是這里彈性的上課制度,學的時候,想來就來,而且不收學費。一般學三四年手藝后,還可以領工資。

學習制作黑陶,不僅又臟又累,還可能面臨危險。制作麥宿黑陶用的土取之不易,取土的地方距離宗薩寺有大半天的路程,無法開車,只能騎馬去,去之前要進行一些佛事活動,祈求一切順利。

“宗薩寺一位高僧曾說,那個地方的泥土比金子還貴。”西南民族大學教授楊嘉銘在紀錄片中介紹。這是麥宿特有的黑泥,黑、亮、細膩。

“夏天不能去挖,雨水多時可能會引發一些自然災害,洞會被堵住,特別危險。”將擁格乃告訴我,一般會選擇每年最冷的時候,十月或十一月去挖。首先要爬到海拔4000多米的地方的山上,找到能挖到這種土的洞,有時得挖近20米深,寬度要夠3個人下去。挖土期間,取土的人住在山上,晚上搭帳篷或直接在大樹下過夜。他和18個徒弟一起,每年挖一次3~4萬多公斤的土。挖一個月,用一年。運輸的時候先用馬馱下山,到了平地再用車拉。“只要找到了那個洞,就能挖很多土出來,即使今年好像已經把能用的土挖完了,明年再找到這個洞,又會有很多可以用的土。”將擁格乃說道。這大概就是一方黑土養活一方匠人吧。

取回來的土處理之后要經過兩次燒制:第一次燒5個小時,一開始火要很小,然后慢慢調大,慢慢干燥,使得硬度提升;第二次燒1.5個小時,最高溫達1200℃,這是最重要的燒制過程,這之前加一種特別的土,外面是看不見的,最后熔到容器里面了,也是為了提升硬度。

作坊內有一份佛山市陶瓷研究生檢測有限公司出具的檢測報告。麥宿黑陶中所包含的各種微量元素清晰可見。由此可知,為何過去德格的貴族、有錢人家完全有財力使用金、銀等貴重金屬制作的食器,但是為了食用安全,他們寧可舍棄能彰顯身份的金銀容器,而改用這種對人體有益的麥宿陶器。麥宿的寺院活動和民間傳統活動也常常用到黑陶,土壤有象征吉祥的寓意,所以用土制酒壺飲酒、陶制茶壺喝茶是最吉祥的。即使是一般家庭宴客,使用無毒的陶器茶壺最能象征清凈無染的主客關系。

在德格,幾乎家家戶戶都會使用麥宿的黑陶。遠在青海玉樹或者其他區域的藏人,也常常托人購買。因此,黑陶匠人并不僅僅是在完成一個作品,更是做一件尋常人家必需的器皿。唯有如此,才會極盡心力,做出既貼合手型,又簡單實用的家什。買回家的黑陶器皿,有時家中長者還要進行加工:清洗、打磨,然后再耐心用自己的手或者動物毛皮摩擦包漿一周或者更久,直至器皿周身溫潤清亮,有了這個家的氣息。遠行的游子,指尖觸碰器皿外壁,連接到的卻是長者無盡的溫暖。

制作黑陶器皿。供圖 / 子烏

這些歷史悠久的傳統器具是學徒們學習的內容之一,但為了適應現代社會的需求,將擁格乃的黑陶作坊又研發了很多新產品,多次榮獲手工藝設計類獎項。諸多文創產品如功夫茶具,咖啡杯、馬克杯、茶罐、果盤等現代生活用品銷往內地。降擁彭措告訴我,黑陶作坊訂單供不應求,工人們冬天還常常在加班。

將擁格乃的黑陶工坊不僅保護傳承了民族文化,還用非遺脫貧經濟建設家鄉,帶動麥宿貧困人員就業。幾十年來,不僅免費培養了無數黑陶藝人,還為麥宿好幾個黑陶作坊的出現打下了基礎。

麥宿黑陶匠人。供圖 / 子烏

牧人阿媽的手作

澤嘎從小跟阿媽一起學習縫紉,在放牧生活中學會了編織牧人傳統的掛件和配飾。和將擁格乃一樣,她把從阿媽那兒學會的手藝傳授給周邊的其他“阿媽”們,讓她們也可以通過自己的雙手創造出價值,補貼家用。

打過電話沒多久,阿佳澤嘎和她的丈夫扎西羅布就早早地來到賓館對面等我們。他們準備帶我們先去看一下他們在扶貧車間的展示區。澤嘎的臉上是牧區婦女常見的純凈質樸,眼帶笑意,言語不多。聽說有一次有旅游團的人到扶貧車間參觀,工作人員已經預先給澤嘎準備好了說辭,但她最終都沒能說出。丈夫扎西羅布衣著整潔,說話條理清晰,無論我們問到哪一個制作的環節,他都能耐心清楚地做出解答,儼然一位產品經理。

平時扎西羅布主要負責牦牛尾巴、羊毛等原材料的采購。麥宿溝的牧人都知道可把牦牛尾巴送到扎西羅布這里來,盡管如此,原材料還是不夠,所以扎西羅布有時還得遠赴安多采購。制作好的產品也由扎西羅布來張羅銷售,他再統一將賣得的錢給參與編織工作的人合理分配工資。這些生意上的事情他處理得井井有條,澤嘎得以專心從事編織和教學。

澤嘎的佩飾技藝展示區在距離宗薩藏醫院不遠處的德格縣民族手工藝扶貧車間產業園區中,門牌上掛著“麥宿手造”的牌子。一樓是平時上課的教室,長條形的大桌子上堆放著剛清洗除完味待梳理的牦牛毛,還有一些銅扣等材料,這些有的是制作傳統的九眼繩、烏爾朵、浮塵等編織品,有的則是用來做設計師設計的文創掛件。

制作黑陶的工具。圖 / 呷瑪俄熱

二樓是一個完整的展示區,靠窗的長木桌上面陳列了各種顏色的拂塵,這種偏大的一般在佛堂使用,佛像或者唐卡上面的灰塵,輕輕一撣就干凈了。漢地的道士也常常使用這種拂塵。材料使用的是牦牛尾巴,白色的差不多一根280元,黑色的稍微便宜一點240元。最好最大的白色牦牛尾巴,最多只能做兩個傳統的拂塵,一般的牦牛尾巴則只能做一個。尾巴買回來之后,要先清洗去除異味,大部分毛都是卷曲或者長度不合適的,就需要手工用梳子剔除,剩余的邊角料不浪費,用來捻成線編九眼繩。拂塵的手柄用九眼繩編織,可以驅鬼。手柄內部是一種專門的木頭,在當地人心中這是木頭當中最好的,叫“擦熱”(漢譯栒子),質地堅硬,而且就長在麥宿本地的山上。

因為產品多樣、價格實惠,而且是實實在在的牧人手作。很多人專程到這里批發,游客也喜歡到這里參觀購買伴手禮。但無論買多買少,價格都一樣,從開始做,至今從未漲過價。“德格縣以前的縣委書記幫忙建的現在的扶貧車間。當時書記就囑托說,不能因為是牦牛尾巴就把價格定得太高,也不能隨便漲價。”扎西羅布解釋。

參觀完扶貧車間,澤嘎夫妻倆邀請我參觀他們的家庭作坊。他們的家在宗薩寺背后,一個半農半牧的村子。澤嘎家在山上的牧區,扎西羅布家在山下的農區,所以他們家有田地,也有牦牛。作坊約30多平方米,比扶貧車間的功能劃分更明確一些,材料區,染色區,編織區分得很清楚。邊上還有一些扎西羅布收來的古董——酥油桶、馬鞍一類的,他平時也做古董生意,作為家里的收入來源之一。

很難想象,看起來靠譜有條理的扎西羅布,幾年前還是一個酒癮很大的賭棍,前后可能輸了上百萬。“當時降擁彭措老師,還有他的兄弟陳來一直在罵,他們一直在盯著我,讓我不要去賭。”回憶起來,扎西羅布覺得那時候自己有點兒糊涂了。

扎西羅布年輕時在德格印經院學了十幾年,會刻印經板也會雕塑佛像。但自從染上酒癮和賭癮,他的手藝就慢慢廢了,后來在降擁彭措的監督下,扎西羅布和妻子開始學習新手藝。他們不僅幫助了自己,也幫助了村里的姑娘們,讓她們不用外出就能有份工作。扎西羅布謙虛地說:“我也不敢說幫了她們很大的忙,就是讓她們能掙一點兒小錢。”

澤嘎一直忙于給我們準備各種吃的,牧區姑娘的溫柔勤勞在她身上體現得淋漓盡致。

和大多數生活在麥宿溝里的中年人一樣,澤嘎和扎西羅布夫妻倆善良本分,沒有太多的想法。產品的設計創作這部分基本上都由藏藝通團隊來完成。2015年,降擁彭措和設計師以牦牛尾巴為主要材料開發了一款新產品——小拂塵鑰匙扣,取名“扣除煩惱”。配飾中的毛線全部為100%純牦牛絨線,質地輕柔天然。當中使用的藏式鈴鐺是牧區回收的古董鈴鐺,鈴聲清脆悅耳,宛若牧人的低語。

藏族一直以來有把牦牛尾巴掛在門的左右兩側的習俗,可以辟邪,帶來祥瑞。而用牦牛尾巴制作“拂塵”自古就流傳在漢地。有“持拂塵,先知先覺,消災避難,揚拂塵,呼風喚雨,為民降福,懸室內,猶如巨毫,四壁生輝”之說,所以白牦牛拂塵既是一種吉祥物的象征,又是一件珍稀的鎮宅之寶。“扣除煩惱”的設計靈感即取自古人使用的拂塵,寓意掃除煩惱,趨吉避兇,每一個佩戴鑰匙扣的人都可以拂盡心中晦暗,唯見光明。

選擇用牦牛來講故事,降擁彭措覺得比較容易。一個掛件雖然小,但是從制作到包裝,它背后有很大的想象空間:“我在北京798做展覽,在講完牦牛尾巴的產品故事之后,現場100多人,幾乎每個人都至少買了1~2個掛件。現在還是有把這個產品開發成系列的想法,理念是我給的,但是具體的造型、尺寸是設計團隊一起來做的。”之前一個國際會議的主辦方參加了子烏的展覽之后下了一個訂單——20天之內要定三千份掛件。但是因為手工藝人太少了,原材料也沒辦法直接跟上。“如果這個事情提前計劃好,跟這些渠道協調好,我覺得養幾個村的婦女不成問題。”降擁彭措說道。

采訪中,不時有當地老百姓來找降擁彭措看病,他熟練地使用尿診和脈診給病人開處方。其實他的主業是藏醫,主管藏醫藥這一塊。“我95%的時間就花在藏醫藥上,大概5%的時間做藏藝通,藏藝通對我來說是公益事業,我只有投入,也沒有太多的回報。我的生活是靠藏醫院這邊來支撐的,不愁沒得飯吃。”降擁彭措笑言。

“我們藏族的飾品很好看,很多人想買手工的,但是買不到,我們要做的就是讓真正需要手工制品的人,找到我們。”降擁彭措對自己的產品規劃非常有信心。

做精做好離不開嚴格的品控,每一個子烏產品的包裝袋里都有產品對應的工藝師自己的名牌,這樣出了問題,返品可以直接回到工藝師的手里。

“讓他們在自己家的作坊里干活兒,也方便照顧小孩兒和老人,農忙的時候還可以去忙農活或者挖蟲草。不影響他們傳統的農耕與生活。”這也是降擁彭措不急于流水線生產背后的溫情。

也許正是這樣相對自由寬松的環境,每一個手藝人工作時都是最好的狀態,無牽無掛。而十幾年甚至幾十年的學習與練習,重復于每一個細節之中:讓手工的溫度和能量得以傳遞。這大概就是麥宿手工藝不同于其他的生命力之所在。

澤嘎和扎西羅布。圖 / 呷瑪俄熱

編織牦牛毛制品的婦女們。供圖 / 子烏