建設(shè)歷史文化步道有門道

北京鼓樓西大街

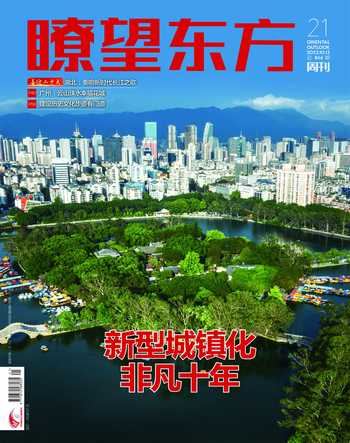

在昆明翠湖,“遺產(chǎn)小徑”線性串聯(lián)周邊的歷史文化資源點(diǎn),打造“昆明近代文明之路”;在長(zhǎng)沙祝威崗巷,充滿年代感的古建筑、老公館錯(cuò)落有序地排列著,巷子兩側(cè)墻壁畫滿了上世紀(jì)生活場(chǎng)景壁畫和動(dòng)漫壁畫,甚至是一些表情包,讓這條老巷子散發(fā)出與眾不同的魅力……

作為城市更新工作中的線狀空間,歷史文化步道在傳承地域歷史文化、改善居民居住休閑環(huán)境、提升城市發(fā)展軟實(shí)力等方面發(fā)揮了重要作用。

與此同時(shí),歷史文化步道所依托的街區(qū)往往有著獨(dú)特的歷史和故事,在微更新改造過(guò)程中,必須要敬畏歷史、尊重文化,傳承延續(xù)城市文脈。

讓城市更美好

歷史文化步道,是通過(guò)規(guī)劃的手段整合多個(gè)歷史文化遺產(chǎn)資源,把舊有的街道、街區(qū)、建筑等歷史資源點(diǎn),通過(guò)步道的形式連接構(gòu)成一個(gè)完整的歷史文化保護(hù)系統(tǒng)及步行旅游系統(tǒng)。

根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強(qiáng)歷史文化保護(hù)傳承的意見(jiàn)》,在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強(qiáng)歷史文化保護(hù)傳承,要“做到空間全覆蓋、要素全囊括,既要保護(hù)單體建筑,也要保護(hù)街巷街區(qū)、城鎮(zhèn)格局,還要保護(hù)好歷史地段、自然景觀、人文環(huán)境和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。

它應(yīng)當(dāng)是共建共治共享機(jī)制下,具有社區(qū)參與內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力,具備可持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值的宜居宜業(yè)步行文化體驗(yàn)產(chǎn)品。

北京作為大國(guó)首都、首善之區(qū),對(duì)歷史文化步道的探索與建設(shè)可追溯至1987年的菊兒胡同改造試驗(yàn)工程,該工程于1993年獲得聯(lián)合國(guó)世界人居獎(jiǎng)。

新近較為典型的步道建設(shè)案例,則是全長(zhǎng)1.7公里、始建于元代的鼓樓西大街。這條街道沿線歷史遺存眾多,有廣化寺、關(guān)岳廟、醇親王府、瑞應(yīng)寺等,規(guī)劃致力于營(yíng)造承載古都風(fēng)韻和歷史文化、環(huán)境優(yōu)美、舒適安全、以人為本、慢行優(yōu)先的林蔭大道,通過(guò)精細(xì)化微更新,慢行優(yōu)先,還路于民,打造穩(wěn)靜街區(qū)。在這里,慢行系統(tǒng)與城市景觀和功能有機(jī)融合,打造“打卡鼓西、漫步斜街”情境化體驗(yàn)故事線。在這里,人們可以探訪元代碼頭、漫步古跡高墻、體驗(yàn)口袋公園、了解歷史典故。

長(zhǎng)沙文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)素來(lái)發(fā)達(dá),“娛樂(lè)之都”久負(fù)盛名,對(duì)湖湘歷史文化的挖掘得心應(yīng)手。城市規(guī)劃建設(shè)64公里歷史文化步道,以“歷史、步行、慢生活”為主題,謀求將老城區(qū)打造成可視、可達(dá)、可讀、可游的“幸福慢城”。

其中,潮宗街值得稱道。潮宗街因臨近潮宗門而得名,是長(zhǎng)沙城僅存的四條古麻石街之一,時(shí)務(wù)學(xué)堂、九如里公館、金九活動(dòng)舊址等文化遺產(chǎn)坐落于此。以“有機(jī)更新、城市記憶、文旅融合、慢行生活”為定位,這條街道目前已被打造為保留長(zhǎng)沙城根和老城記憶的歷史文化步道產(chǎn)品。

尤為值得一提的是潮宗街流光溢彩的夜經(jīng)濟(jì)景觀。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),潮宗街夜間經(jīng)營(yíng)的門店超過(guò)70家,營(yíng)業(yè)面積約4萬(wàn)平方米,營(yíng)業(yè)高峰時(shí)段集中在晚8時(shí)到次日凌晨4時(shí),餐飲、酒吧、脫口秀小劇場(chǎng)、網(wǎng)紅打卡式民宿、文創(chuàng)書(shū)店、時(shí)尚潮生活購(gòu)物等潮流商業(yè)與老長(zhǎng)沙歷史文化共生共融,鮮活地展現(xiàn)了老長(zhǎng)沙的歷史風(fēng)貌和市井生活氣息,成為長(zhǎng)沙名副其實(shí)的“城市客廳”。

作為“嶺南文化之都”的廣州市,在慢行系統(tǒng)打造方面一直走在全國(guó)前列。2017年,廣州市基于微改造思路,以“走讀廣州、感知城市”為主題,策劃規(guī)劃了7條“最廣州”歷史文化步道,充分挖掘和發(fā)揮了歷史遺產(chǎn)對(duì)城市的提升功能。2019年6月,國(guó)家住建部和國(guó)家文物局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)工作評(píng)估檢查情況的通報(bào)》:“廣州市通過(guò)建設(shè)歷史文化步道串聯(lián)散落的歷史遺存,彰顯城市文脈特色,形成‘遺產(chǎn)融入城市功能,讓生活更美好經(jīng)驗(yàn)。”

在這7條歷史文化步徑中,“珠水絲路”較有代表性。“珠水絲路”全長(zhǎng)10公里,是廣州作為海上絲綢之路主港口的歷史文化印記,其串聯(lián)的文保單位、景點(diǎn)及文化元素在7條步徑中最多,從東向西沿途依次經(jīng)過(guò)新河浦片區(qū)、東山湖、二沙島、天字碼頭、海珠廣場(chǎng)、圣心大教堂、長(zhǎng)堤、沙面等。

除常規(guī)景觀風(fēng)貌改造外,其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在社區(qū)微改造與步道建設(shè)同步進(jìn)行,如新河浦片區(qū)社區(qū)在實(shí)施微改造工程后,社區(qū)游覽環(huán)境明顯改善,民國(guó)小洋房風(fēng)貌得以凸顯,部分小洋房進(jìn)行了業(yè)態(tài)活化利用。

另外,在歷史文化步道的改造過(guò)程中,設(shè)計(jì)方還多次組織“走讀廣州”活動(dòng),邀請(qǐng)社會(huì)公眾參與文化步道的實(shí)地走訪,公眾在走讀的過(guò)程中對(duì)城市空間優(yōu)化提出建議。

在國(guó)外,日本的歷史文化步道建設(shè)以細(xì)膩著稱,其突出對(duì)地域文化的悉心保護(hù)、傳承與呈現(xiàn)。日本“東京都21世紀(jì)長(zhǎng)期規(guī)劃”中首次明確提出“歷史文化步道”,把舊有的街道、街區(qū)、庭院等歷史文化資源點(diǎn)通過(guò)步道的形式連接構(gòu)成一個(gè)完整的歷史文化保護(hù)系統(tǒng)與步行旅游產(chǎn)品。

木曾道是其中的佼佼者。古街曲折,古意盎然,沿途老式旅舍綿延相連,間或夾雜著食店、茶屋、郵便局、資料館、驛站、標(biāo)識(shí)牌、紀(jì)念品店等,置身其中宛如時(shí)光回轉(zhuǎn)。

最難得的是,居住其間的原住民們制定了“不出售、不租賃、不破壞”原則,精心維護(hù),即使經(jīng)營(yíng)著生意也能夠保持一份淡然與匠心,幾無(wú)令人生厭的商業(yè)市儈氣息。

加強(qiáng)體驗(yàn)感

通過(guò)以上典型案例來(lái)看,國(guó)內(nèi)外歷史文化步道保護(hù)與建設(shè)已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),在風(fēng)貌整治、文化傳承、空間利用、微改造微更新等方面取得了較多共識(shí)。然而,蓬勃發(fā)展中的歷史文化步道建設(shè)也存在可提升之處,主要集中體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

2021年8月6日,廣州越秀區(qū)新河浦歷史文化街區(qū)的中共三大會(huì)址紀(jì)念館( 鄧華/ 攝)

一是步道文化體驗(yàn)感。歷史文化步道所依托的街區(qū)往往有其獨(dú)特的歷史和故事,在微更新改造過(guò)程中,必須要敬畏歷史、尊重文化,傳承延續(xù)城市文脈。目前,不少城市步道在更新打造過(guò)程中還缺乏對(duì)自身歷史文化的更深入挖掘與表達(dá),商業(yè)業(yè)態(tài)較為密集,業(yè)態(tài)同質(zhì)化,在功能上容易淪為沒(méi)有文化質(zhì)感與溫度的線狀商業(yè)大賣場(chǎng)。

有的歷史文化步道在招商上缺乏文化層面的篩選機(jī)制,引入的業(yè)態(tài)與當(dāng)?shù)匚幕瘺](méi)有關(guān)聯(lián),沒(méi)有統(tǒng)一的文化主題和故事邏輯,僅僅是大眾商業(yè)的簡(jiǎn)單堆砌。

另外,步道空間往往被城市發(fā)展所分割,與騎行道、機(jī)動(dòng)車道、廣場(chǎng)等城市空間相交織,許多步道連續(xù)性不佳,未能形成連續(xù)的、富有節(jié)奏的、令人愉悅的文化步行體驗(yàn)空間,行走過(guò)程不夠松弛、閑適。

二是社區(qū)發(fā)展融合度。不少歷史文化步道在更新改造時(shí)單獨(dú)立項(xiàng)與規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)有以街區(qū)為單位進(jìn)行整體統(tǒng)籌考慮,未能充分考慮與步道所在地的社區(qū)居民日常生活、生產(chǎn)的有機(jī)融合。

如果歷史文化步道不能有效地與所在片區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與人口資源相融合,沒(méi)有樹(shù)立以人為本、人文關(guān)懷、共建共治共享的城市更新理念,便失去了賴以生存的土壤,導(dǎo)致步道建成后內(nèi)生發(fā)展活力不足,缺乏有機(jī)聯(lián)動(dòng)下的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)效機(jī)制。

有的歷史文化步道在建設(shè)運(yùn)營(yíng)后,吸引了大量慕名而來(lái)的游客,但對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦脑鍪兆饔貌幻黠@,關(guān)聯(lián)度有限,致使步道周邊居民對(duì)游客的友好度不高,影響了歷史文化步道產(chǎn)品的體驗(yàn)感。

三是開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)化。根據(jù)國(guó)家住建部等部門關(guān)于城市更新的相關(guān)政策規(guī)定,歷史文化步道的城市更新項(xiàng)目“不搞大拆大建”,這就對(duì)步道項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主體的綜合操盤能力及財(cái)務(wù)承壓能力提出了較高要求。

目前,一些城市出現(xiàn)了“不缺資金,缺進(jìn)入渠道;不缺主體,缺開(kāi)發(fā)模式;不缺項(xiàng)目,缺運(yùn)作平臺(tái)”等現(xiàn)象。另外,一些步道街巷中的房屋產(chǎn)權(quán)復(fù)雜,公有產(chǎn)權(quán)與私有產(chǎn)權(quán)交織并存,有的還面臨產(chǎn)權(quán)主體缺失或模糊不清等情況,堵點(diǎn)較多,一定程度上影響了社會(huì)資本進(jìn)入的積極性和步道建設(shè)的可持續(xù)性。

歷史文化步道建設(shè)要杜絕“千街一面”, 選取的文化元素應(yīng)具有典型性和可延展性,便于產(chǎn)品化、商業(yè)化。

激發(fā)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力

針對(duì)上述實(shí)踐中出現(xiàn)的問(wèn)題,筆者認(rèn)為,首先要從底層邏輯上厘清明確歷史文化步道的內(nèi)涵,即:其應(yīng)是共建共治共享機(jī)制下,具有社區(qū)參與內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力,具備可持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值的宜居宜業(yè)步行文化體驗(yàn)產(chǎn)品。

與一般的城市街道空間相比,歷史文化步道最大的特點(diǎn),在于其能夠有機(jī)統(tǒng)籌整合文化旅游、文物、城建、市容、民政、市政、環(huán)境等多個(gè)部門的工作,兼顧多個(gè)利益主體的正當(dāng)利益與發(fā)展訴求。

如何將步道空間打造為一個(gè)講好地方文化故事、服務(wù)當(dāng)下美好生活的文化體驗(yàn)產(chǎn)品?

一是彰顯特色,打造地標(biāo)性名片。歷史文化步道建設(shè)要杜絕“千街一面”,選取的文化元素應(yīng)具有典型性和可延展性,便于產(chǎn)品化、商業(yè)化;文化元素需要梳理成體系,故事性強(qiáng),利于打造文化體驗(yàn)氛圍;充分利用現(xiàn)代數(shù)字信息視聽(tīng)技術(shù),打造多元化深度沉浸式文化體驗(yàn)消費(fèi)場(chǎng)景。

二是柔性建設(shè),盤活可體驗(yàn)空間。鑒于步道空間復(fù)雜多樣,空間分布往往不連續(xù),不可避免地會(huì)和騎行道、機(jī)動(dòng)車道等交叉,若處置不當(dāng),在步行通過(guò)時(shí)會(huì)面臨安全隱患、游線散亂、體驗(yàn)不佳等問(wèn)題。因此,需要根據(jù)步道的邊界情況設(shè)置接駁空間、過(guò)街設(shè)施、配套設(shè)施、步道節(jié)點(diǎn)、景觀綠化等,建設(shè)柔性邊界,形成一個(gè)風(fēng)格協(xié)調(diào)、空間連貫、通行安全的線狀體驗(yàn)產(chǎn)品。

鑒于步道周邊空間的復(fù)雜性,步道的橫向體驗(yàn)空間邊線也不是千篇一律,可根據(jù)步道兩側(cè)的可利用條件,收放自如,形成大小不一、富有韻律感的活力體驗(yàn)空間。

三是運(yùn)營(yíng)前置,實(shí)施“建管養(yǎng)運(yùn)”一體化。鑒于步道街區(qū)產(chǎn)權(quán)情況,歷史文化步道建設(shè)要發(fā)揮國(guó)企帶動(dòng)引領(lǐng)作用,多種形式盤活國(guó)有資產(chǎn),暢通多種渠道更新路徑,激活市場(chǎng)主體活力,積極探索長(zhǎng)期、微利、可持續(xù)的盈利模式。

在歷史文化步道項(xiàng)目立項(xiàng)方案設(shè)計(jì)時(shí),就需要系統(tǒng)性地把握全局,采用運(yùn)營(yíng)前置的理念來(lái)研究、設(shè)計(jì)政企關(guān)系的組合方式、政府的財(cái)稅金支持政策、街區(qū)居民溝通協(xié)調(diào)以及步道工程實(shí)施過(guò)程中多元利益關(guān)系的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等。

歷史文化步道不僅是一項(xiàng)城市慢行系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施,同時(shí)更是面向文化和旅游消費(fèi)市場(chǎng)的可經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)品,具備產(chǎn)生一定持續(xù)現(xiàn)金流的財(cái)務(wù)生存能力,這是確保歷史文化步道健康發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。因此,歷史文化步道規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)的要點(diǎn),在于通過(guò)體驗(yàn)方式的創(chuàng)新設(shè)計(jì),將步道空間打造為可體驗(yàn)、可互動(dòng)、可消費(fèi)的市場(chǎng)化產(chǎn)品,并充分鏈接社區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源,培育步道產(chǎn)業(yè)鏈條。

“城市,讓生活更美好”,城市終究是為人存在、為人服務(wù)的,以歷史文化步道為代表的慢行系統(tǒng),是體現(xiàn)城市溫度、彰顯城市魅力與軟實(shí)力的重要手段,建好、管好、運(yùn)營(yíng)好歷史文化步道,才能讓更多人于細(xì)微中真切感受到城市的美好生活。

廣州沙面老街(劉志敏/ 攝)