歷史文化社區居民地方感與社區滿意度關系

沙彥飛 張小兵 沙曉菊 沙博翰

摘要:隨著城鄉形態的演化及城鎮化的發展,社區居民的生活方式與文化認知方式也隨之變化。加強居民社會心理建設是“仁義”下關發展的核心工程。文章通過文獻梳理與問卷調查分析,對淮安區下關村居民地方感與社區滿意度的內涵和維度進行界定,剖析歷史文化社區建設對居民社會心理的影響機理。研究表明,下關村居民地方感與居民社區滿意度呈現密切聯系,下關村居民地方感對與居民社區滿意度具有正向影響。社區建設要加大提升居民地方感,進而提高居民滿意度,這對全國歷史文化社區建設具有一定的借鑒意義。

關鍵詞:下關社區;居民地方感;居民社區滿意度;社會心理

一、引言

隨著城鎮化建設的快速發展,村鎮與社區居民的社會心理也隨之發生變化,而互聯網、大數據、人工智能、快速交通等技術則助推并加劇了社會心理變化。當前中國城鎮化率已突破60% (國家統計局,2020),但是,各地的城市建設雷同化明顯,地方特色與個性逐步消失,社區的經濟社會文化發展節奏與速度不平衡。江蘇省淮安市淮安區于1986年被國務院定為全國歷史文化名城,是一座文化底蘊非常深厚的老城區,具有2500年歷史的下關村則坐落于老城的東門外。2019年5月,經淮安區歷史文化研究會、淮城街道、下關村兩委、黨員代表、村民代表、村文化志愿者會審,下關村順利通過了“崇仁重義·德馨下關——仁義下關主題文化小區”文化工程項目規劃。以“仁義”為主題的文化工程逐漸取代其他物質工程成為社區社會經濟發展的核心工程。圍繞“仁義”為主題的各類社會文化研究也開始引起關注。下關社會心理工程建設旨在保護歷史文化社區、弘揚中國傳統文化的同時,加強居民心理建設,構建健康、和諧、安詳的心理空間。

二、理論分析與研究假設

(一)居民地方感

在全球化時代,歷史文化社區既展示著社會主義現代化的風貌,又擔當著一個城市發展的歷史見證者。2005年,中國城市規劃設計研究院指出,歷史街區是指歷史文化特征顯著的街區,一般具有豐富的歷史文物、成片分布的歷史建筑,體現了傳統格局與歷史文化風貌。對于社區居民來說,歷史文化社區不僅是他們的驕傲,還是一個放松身心的好地方。就地方感研究而言,主要分成兩派:一部分學者認為是整體概念,只存在層級差異;而另一部分學者則認為是多維概念,同時存在維度與層級差異。 段義孚等學者認為地方感是可感受的人地關系,是整體性、多層級的概念。地方感表現的則是社會層面上身份的建構與認同的形成,地方感是一個包容性與動態性概念(朱竑,劉博;2011)。基于認知心理學,他們依照層級對地方感進行劃分,即“感知—態度—價值觀—世界觀”4 個層級。居住社區的居民基于耳濡目染以及親身體驗,對周圍的生活空間形成感覺與知覺;然后,多次重復的體驗造就居民的生活態度與情感;再進一步,升華為獨特的價值觀與世界觀。哈希姆內扎德等則考察了行為對心理的影響機理,他將地方感劃分為認知、行為、情感三個層次。強調行為是人的社會實踐活動,關注人與環境的交往互動。他認為,情感是最高層次,可視為對地方的滿意度與情感的歸屬度,情感具有激勵作用,強烈的情感促進了良好的地方感的形成。本文認為,地方感是人們對于特定地方的情感依附和認同,主要包括地方依戀和地方認同兩個維度。

就前因變量而言,環境性與情感是地方感的兩個主要方面。環境由物理環境與社會環境組成,情感由生理感受與心理感受組成。環境對情感與地方感的影響是基礎性的,是全面的。物理環境的優劣程度直接決定了居民的情感程度與深度,因為與環境相比,居住者總是弱小的,往往只能被動地屈服于環境。

(二)居民滿意度

滿意度衡量的是居民情感狀態與情感水平,一般來源于居民對社區、鄰里和住宅不同屬性的評價。社區滿意度指居民對社區各個方面的總體感受及主觀評價,是一個綜合性、多層次的指標體系,是人們微觀感受的累積結果。盡管社區滿意度的獲得呈現一定的主觀性與隨意性,但是其基本上能夠反映一個社區的管理服務能力與服務質量。社區滿意度反映了社區建設管理水平,在社區吸引和維系居民方面發揮著重要作用(袁媛等,2018)。社區的客觀特征通過影響居民的主觀感知與評價來影響他們的社區滿意度;對社區環境的長期不滿可能會導致他們采取相應行動來提高滿意度。社區與居民間關系的影響因素對社區的滿意度有直接的影響, 而社區居民滿意度則對社區情感有最終決定作用,同時社區情感也凸顯了居民的滿意程度。社區滿意度的變化與主觀性,其實也是社區管理復雜性與反映,但是其社區的物質狀態與特征則是主導因素。

(三)兩者關系

部分學者將滿意度納入地方感的維度,盛婷婷、楊釗(2015)對“地方感”的研究方向作了非常細致的劃分,在研究城鎮社區“地方感”時,更多是劃分為“社區歸屬感”、“社區根植性”和“鄰里關系”等維度;在研究人對環境的地方感時,更多的是劃分為對“環境的滿意度、根植性、歸屬感、安全感和適應性”等維度;在研究某個項目、物質環境、社會環境對地方感的影響時,更多將“地方感”劃分為“地方依戀”和“滿意度”。在城市群內部的社區轉型與重構,加上人口流動使得以前的鄰里關系斷裂,社區居民之間不認識的同時社區人口不斷變化,陌生人增加,異質性增強,信任度降低,鄰里關系正面臨重大重構。在此背景下,有必要將地方感理論納入解決城市居民所面臨的居住滿意度、社區歸屬感、地方依戀等空間感知問題。基于上述分析,提出假設。

假設:下關社區居民地方感正向影響居民滿意度。

三、 實證分析

(一)問卷設計與數據收集

本文問卷分為兩大部分。第一部分是關于個人的信息。主要包括性別、年齡、受教育程度、居住情況、職業和在下關的居住時長等。第二部分采用Likert 五分制量表對模型相關變量地方感和居民滿意度進行問題設計,從 1~5 依次表示“非常不贊成”、“不贊成”、“中立”、“贊成”以及“非常贊成”。其中,設計了有關地方感的 11 個陳述句,用于對居民地方感的測量。設計了5個有關滿意度的陳述句。問卷數據采集采取線上與線下兩種方式,就線下方式而言,主要是深入社區進行實地調研,本文于 2020 年 11月至 2020 年 12 月在下關村社區內發放問卷,時間長達1個月。一共發放了120份,因疫情原因,回收少,僅收回 78 份,有效問卷 74 份。就線上調研而言,我們采取微信群、QQ群、問卷星等多路徑,收集311份,有效問卷298。兩種方式共收集389份問卷,其中有效問卷為372份,有效問卷率是95.62%。我們運用spss26.0對問卷進行可靠性分析,結果顯示滿意度的Cronbachsα系數為0.890,地方感量表的Cronbachsα系數為0.850,均在0.80以上,表明量表的內部一致性比較高,以及滿意度都比較高。對于問卷設計的效度分析顯示,地方感量表的 KMO 檢驗為 0.892,偏相關性同樣較好,非常適合做因子分析。滿意度量表的 KMO 檢驗為 0.776,說明偏相關性良好,同意適合做因子分析。Barlett 檢驗后發現P值為 0.000,發現P值在 0.01顯著性水平下顯著相關,說明地方感量表結構效度良好,問卷設計合理。而 Barlett 檢驗后發現P值為 0.000,說明P值在 0.01 顯著性水平下顯著相關,這意味著滿意度量表具有良好的結構效度,問卷設計合理。

(二) 樣本特征描述

1. 淮安區下關村歷史文化社區居民人口特征描述性統計分析

男性和女性樣本數分別為159人次和213人次,說明女性對于本次調查比較配合。考慮24歲一般為大學畢業年齡,我們對18~30歲的年齡段作了細化,分為兩個年齡段,即8~24歲、25~30歲。調查結果顯示,18~24歲、25~30歲、31~40歲、41~50歲、51~60歲和 61歲以上各占21.51%、26.08%、26.08%、13.44%、10.22%、2.69%,說明18~50歲年齡段是本次調查的主體,他們的認知與態度更具有意義。大專以上學歷的居民達到195人,占52.41%。這說明來該社區的居民素質較高。夫妻兩人住/同居、和朋友或其他人合租、兩代居(夫妻+老人)、兩代居(夫妻+小孩)、其他、三代居(夫妻+孩子+老人)、我自己和父母住、住在學校/公司宿舍和自己一個人住分別占16.2%、5.4%、4.1%、24.3%、2.7%、5.4%、27.0%、5.4%和9.5%。在調研里面個體經營者/承包商有17人,公務員有21人,普通工人有65人,普通職員有78人,其他職業人員有38人,企業管理者有12人,商業服務職業工有17人,退休有16人,在校學生31人,暫無職業10人,專業技術人員(如醫生/律師/文體/記者/老師等)25人,自由職業者42人,可以發現居民職業多分布在普通工人和普通職員兩類上。居住時長1~5年的居民占到 69.89%,居住時長6~10年居民的占16.13%,月居住時長10年以上的居民占13.98%。說明居民在一個地方居住時長多在1~5年。

2. 地方感均值分析

本文從認知、情感與行為三個視角對地方感進行測量,共設置“我對下關非常熟悉”等11個題項,基本上涵蓋了社區居民地方感的內涵。

從表2可知,11 個問題項得分都在同一分數段,說明淮安區下關村大多數居民對于淮安區下關村歷史文化社區認同感較高。其中均值最高M=3.99的三項為 X8和 X9,X8(下關提供非常好的生活體驗)說明淮安區下關村歷史文化社區擁有適宜的生活氛圍和生活節奏,X9(下關是和家人聚在一起的)則說明在下關的人都帶著家人在身邊,與他們一起共享美好生活。均值最低的一項為X5(M=3.54), X5(童年記憶中的重要組成部分)的均值最低,可以看出隨著城鎮化加快,人口流動速度也加快,人們對生活社區的記憶并不深刻。

3. 滿意度均值分析

從生活環境、公共空間、福利待遇、政府管理、社會活動等方面測量下關社區居民的滿意度。從表 3得知,4 個均值在同一階級,說明淮安區下關村歷史文化社區的居民對于滿意度問題的認同度較高,由此可見,下關村居民偏愛于下關村的歷史文化,對社區的滿意度非常高,其中一個均值高于4, Y2(下關公共空間多,交通便利,M=4.05),這說明絕大部分淮安區下關村居民同意這項。這說明人們更青睞寬闊的公共空間多,以利于休閑步行,淮安區下關村歷史文化社區周圍暢通的路面可能是人們喜愛在這里散步放松身心的原因。均值最低的一項為Y1(M=3.81),說明歷史文化社區居民對社區基礎設施的滿意度較低,所以政府需要關注并改善基礎設施問題。

(三)相關性分析

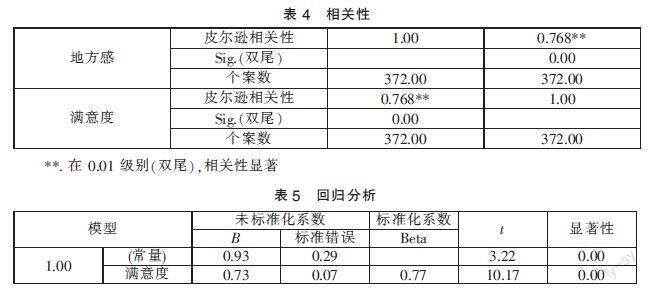

由表4可知,地方感與滿意度在 P<0.01(雙側)的水平上顯著相關,且相關系數為 0.768,說明隨著淮安區下關村歷史文化社區居民地方感的提高,滿意度也會隨之提高。

(四)回歸分析

顯著性檢驗(sig.)小于0.01,因此進入了回歸方程,而常量t的顯著性檢驗(Sig.)小于0.05,不進入回歸方程,因此這里采用標準化的回歸系數,得到以下方程:地方感=0.768滿意度在共線性檢驗方面,可以看到滿意度的容差值均為1.000,VIF值也為1.000且小于1.5,因此不存在多元共線性問題。因此,下關社區居民地方感正向影響居民滿意度的假設等到驗證。

四、政策建議

實證研究顯示,歷史文化社區下關居民的地方感正向影響居民滿意度。提高社區居民滿意度是基層政府服務管理的重要目標,而居民滿意度水平與很多“硬”因素相關,包括經濟收入、交通設施、社區服務設施、安全保障等,但是也與“居住感”等“軟”因素密切相關。良好的地方感是社區居民居住期間的綜合體驗,與良好的社區歷史文化所帶來的自豪感與歸屬感密不可分。因而,歷史文化社區建設需要通過歷史文化設施提升、綜合環境治理等提升居民的居住質量,促進居民形成地方依戀與地方認同,進而對社區形成良好的滿意評價與積極的心理反饋。社區建設同樣需要加強歷史文化宣傳與保護,加強傳統文化傳承,以正面引導居民形成強烈的地方感,獲得居住的高滿意度。

參考文獻:

[1]中國城市規劃設計研究院.歷史文化名城保護規劃規范(GB50357-2005)[S].2005.

[2]肖競,曹珂,李和平.城鎮歷史景觀的演進規律與層積管理[J].城市發展研究,2018,25(03):59-69.

[3]龔上華,謝超凡.挖掘歷史資源打造特色文化社區——以武林街道竹竿巷社區為例[J].杭州(周刊),2019(03):24-26.

[4]朱竑,劉博.地方感、地方依戀與地方認同等概念的辨析及研究啟示[J].華南師范大學學報(自然科學版),2011(01):1-8.

[5]袁媛,丁凱麗,曹新宇,武心怡.社區滿意度及影響因素研究方法綜述[J].城市治理,2018(10):105-111.

[6]盛婷婷,楊釗.國外地方感研究進展與啟示[J].人文地理,2015(04):11-17.

[7]陸相鄰,孫中偉.旅游涉入、滿意度、地方依戀作用機制研究[J].干旱區資源與環境,2017(07):183-188.

*本文受2020年淮安市下關文化研究院重點課題資助。

(作者單位:淮陰工學院商學院。沙彥飛為通信作者)