筋針療法聯合手法松解治療原發性凍結肩臨床觀察

周汝壽 趙永祥 范雪梅 黃梓越 劉霄斌 劉杏蓉 張海金 耿春梅

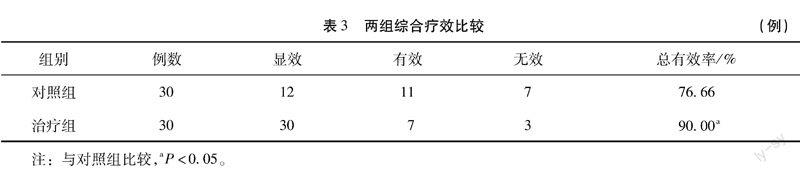

【摘要】目的:觀察筋針聯合手法松解治療對原發性凍結肩的臨床療效。方法:選取60例原發性凍結肩患者,隨機分為兩組,每組各30例,治療組采取筋針治療,帶針運動并行手法松解治療;對照組予手法松解治療;兩組均每周治療1次,6周為1個療程,通過對比研究,分析兩組的療效。結果:治療組綜合療效90%,對照組76.66%,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。結論:筋針療法聯合手法松解對原發性凍結肩治療具有較好的療效。

【關鍵詞】筋針療法;手法松解;凍結肩

【中圖分類號】R245.31【文獻標志碼】 A【文章編號】1007-8517(2022)04-0096-04

Clinical Observation of Tendon Acupuncture Combined with Manipulation Release

in the Treatment of Primary Frozen Shoulder

ZHOU Rushou1ZHAO Yongxiang1 FAN Xuemei1HUANG Ziyue1LIU Xiaobin1

LIU Xingrong2ZHANG Haijin1GENG Chunmei1

1. Traditional Chinese of Kunming Hospital, Kunming 650500,China;

2. Traditional Chinese of Baoshan Hospital,Baoshan 678000,China

Abstract:Objective To explore the clinical effect of tendon acupuncture combined with manipulation release in the treatment of primary frozen shoulder injury. Methods 60 patients with primary shoulder frostbite were randomly divided into two groups with 30 patients in each group (n=30). The treatment group was treated with tendon acupuncture ,movement and manipulation release, once a week, 6 weeks of treatment. The control group was given manipulation release once a week, 6 weeks of treatment. Study and analyze the therapeutic effects of the two groups. Results The comprehensive effective rates of treatment group were 90% in the treatment group and 76.66% in the control group, the difference was statistically remarkable (P<0.05). Conclusion ?tendon needle therapy combined with manipulation release has good clinical results in the treatment of primary frozen shoulder.

Keywords:Tendon Acupuncture Therapy; Manipulation Release; Frozen Shoulder

原發性凍結肩是50歲左右人群的多發疾病,主要癥狀為肩關節疼痛、僵硬,給患者帶來了巨大的痛苦[1]。雖然本病通常具有自限性,但病程較長,肩部反復疼痛及活動受限,使患者的日常生活及活動受到嚴重影響,筋針療法“以痛為俞”“以知為數”,具有較好即時鎮痛效果,本研究在多年臨床總結的基礎上,運用筋針即時鎮痛配合手法松解治療,通過隨機分組對照研究,觀察筋針聯合手法松解對原發性凍結肩的療效。

1資料與方法

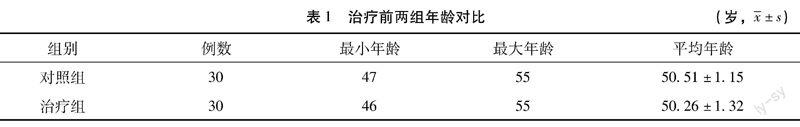

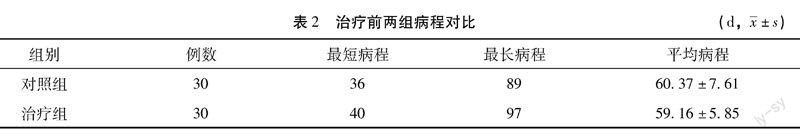

1.1一般資料本研究所選病例為2017年12月至2018年12月本院骨傷科門診患者。符合納入標準的60例患者。將患者隨機分為對照組和治療組,每組各30例。對照組中男10例,女20例;年齡47~55歲,平均(50.51±1.15)歲;病程36~89 d,平均病程(60.37±7.61)d;病位左肩14例,右肩16例。治療組中男8例,女22例;年齡46~55歲,平均(50.26±1.32)歲;病程40~97 d,平均病程(50.16±5.85)d;病位左肩10例,右肩20例。兩組資料在年齡、病程比較差異無統計學意義(P<0.05),具有可比性。具體見表1、表2。

1.2診斷標準原發性凍結肩診斷標準[2]:①肩關節疼痛,無明顯誘因或天氣變化勞及累后誘發。②無明顯外傷史及手術治療史。③肩關節活動明顯受限。④年齡50歲左右,多為慢性發病。⑤肩關節肌肉萎縮,關節周圍壓痛。⑥肩關節X線檢查正常,關節周圍無骨贅。

1.3納入標準符合以上診斷標準;年齡46~55歲;知情同意,自愿接受相關檢查和治療;治療前7 d內未服用過鎮痛藥物。

1.4排除標準肩關節核磁提示肩袖損傷者;肩關節X線示鉤狀(Ⅲ型)肩峰等。肩關節合并損傷、風濕免疫疾病、感染、腫瘤、結核等;骨折、脫位等肩部周圍嚴重創傷周圍及術后導致的繼發性肩關節粘連;患肢有血管神經損傷史者;并發心、肝、腎、腦血管、造血系統等疾病;妊娠及哺乳期者;年齡<46歲或>55歲;資料不全、未按規定治療,影響療效判斷者;精神病患者。

1.5治療方法對照組:行肩關節手法松解,每周1次,6周為1療程。治療組:給予筋針治療,筋針治療后予帶針做肩關節被動及主動運動,疼痛減輕后進行肩關節手法松解治療,每周1次,6周為1療程。

1.5.1筋針療法取穴:在患肩周圍尋找激痛點,然后循經筋循行,尋找筋結感或疼痛減輕點,定為筋穴,大多數分布于天泉、臂臑、臑會、肩髃、肩貞穴附近。操作:用0.40 mm×25 mm筋針(馬鞍山醫療器械有限公司,批次1906001),常規消毒后在上述筋穴進針,沿皮下循筋經走行沿向肩部壓痛點透刺,約0.8~1.2寸,囑患者帶針活動肩關節,如屈伸、外展內收、旋轉時有疼痛感,則調整針尖方向,直至疼痛減輕。針刺后帶針做肩關節前屈、外展及內外旋運動(先被動后主動),運動時間30 min,患者自覺肩關節疼痛明顯減輕。

1.5.2手法治療①病人取坐位,術者站于患肩后側,囑患者搭患側手掌于對側肩膀,術者一手扶住患側肘關節向上推壓,幫助上舉,另一手拇指向上剝離大圓肌、小圓肌、岡下肌;②囑患者患側手掌盡量貼于頭部枕部區域,術者一手扶住患側肘關節向頭部推壓,幫助上舉,另一手拇指向上剝離背闊肌、肱三頭肌、大圓肌、小圓肌、岡下肌,隨后術者用一手拇指向背側點按三角肌;③患者稍前傾,術者雙手拇指向上、向外推剝大圓肌、小圓肌、岡下肌止點;④術者雙手拇指沿患側肩胛骨內側緣由里向外、由上到下依次推剝、點按并分離肌組織;⑤術者一手扶住健側,另一手以第7頸椎棘突為起點向前、向外推剝斜方肌;⑥患側肩關節被動前屈上舉、外展、內外旋鍛煉,每次手法治療控制在15~20 min。

1.6觀測指標

1.6.1安全性觀察指標①生命體征和體格檢查。②評估可能出現的不良反應,客觀評價安全性。

1.6.2療效觀察指標Constant-Murley肩關節功能評分[3]:在治療前及治療后3月分別進行評分。VAS評分:在治療前及治療后3月分別進行評分。

1.6.3安全性評價標準Ⅰ級:安全、無任何不良反應;Ⅱ級:有輕微不良反應,臨床不用處理且不影響臨床客觀評價,可繼續治療;Ⅲ級:存在不良反應,經臨床處理后不影響臨床客觀評價,可繼續治療;Ⅳ級:不良反應終止試驗。

1.7療效評價Constant-Murley肩關節功能評分[3]:總分100分,疼痛(15分)、肩關節活動范圍(60分)、日常活動(30分)以及力量測試(25分)構成,分數越高,顯示肩關節功能越佳,100~90分(優)、89~75分(良)、74~51分(可)、≤50分(差)。對兩組病例分別在治療前及治療后6周、3月、6月分別進行Constant-Murley肩關節功能評分。

VAS評分:得分越高表明疼痛越劇烈,分為:0分(優)、1~3分(良)、4~6分(可)、7~10分(差)。

1.8統計學處理應用 SPSS Statistics 22.0 軟件進行統計分析,統計檢驗均采用雙側檢驗,計量資料以均數加減標準差(x±s)表示,正態分布的采用配對樣本t經驗,不符合正態分布用秩和檢驗。計數資料以例數及百分比(%)表示,采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1兩組療效比較如表3所示,兩組治療結束后療效分析,經Mann-Whitney U秩和檢驗,差異具有統計學意義(P<0.05)。

2.2兩組VAS評分比較如表4所示,兩組治療開始后3月VAS評分與治療前VAS評分的差值符合正態分布,經配對樣本t檢驗,差異具有統計學意義(P<0.05)。

2.3兩組Constant評分比較如表5所示,兩組在Constant-Murley評分上治療后3月進行比較,檢驗結果表明:各項評分及總分與治療前相比,差異均具有統計學意義(P<0.05)。

2.4安全性評價治療組及對照組在安全性評價方面差異無統計學意義。

3討論

原發性凍結肩以肩關節周圍的肌肉、肌腱、韌帶、滑囊、關節囊等軟組織退行性病變、對各種外力承受能力減弱,加之長期姿勢不良、活動過度等,導致肩關節慢性損傷而發病。本病屬“痹病”“經筋病”范疇,主要因為機體勞損過度、外感風寒濕邪、氣血不足導致的局部氣血瘀滯[4]。中年后肝腎漸虧,氣血漸弱,營衛失調,經筋失養,加之風濕寒邪外侵,導致氣血凝滯、脈絡不通、陽氣不布、經筋攣急而發本病[5]。本病常用的治療有口服消炎鎮痛藥物、局部封閉、針灸推拿、理療、熱敷、關節腔內注射玻璃酸鈉及富血小板血漿等,藥物療法雖可短時期內改善其臨床癥狀,但是對其病程縮短并沒有帶來明顯效果,部分患者停藥后出現癥狀的復發甚至病情加重,且推拿、理療及熱敷療效緩慢;鏡下關節囊松解術、開放性手術治療費用較高,技術要求高,療效不確定,術后可能再次粘連,存在麻醉及手術風險等弊端。

經筋包括皮下淺深筋膜,肌腱、肌肉、韌帶等,肩關節活動時反復勞損導致肌筋膜肥厚,皮膚與皮下脂肪之間的壓力不斷增加,擠壓和磨損加劇,肌腱、肌筋膜增生、退變,發生慢性炎癥,引起患者疼痛及肩關節活動受限,在體表可觸及壓痛點或條索狀結節,相應疼痛點或肌肉的起止點即筋穴。筋針療法是現代醫家結合《靈樞·經筋》理論和多年的臨床經驗,研創的一種新型特色針刺療法,認為經筋病是由于衛氣不足,衛氣與邪氣相結于皮下經筋,腠理開泄,邪氣乘虛侵襲而為病[6],因經筋不能運行氣血,該病表現為局部疼痛,主要反應點為壓痛點、筋結點,治療時“以痛為輸”進行取穴[7]。以劫刺之法淺刺皮下,激發行于脈外的衛氣,“燔針劫刺”使衛氣熏于肓膜,重新發揮“衛外”之功能,散結柔筋,達到“以知為數”的臨床療效[8]。筋針療法可改善局部的微循環,減輕肌筋膜間的壓力[9]。在準確定位筋穴的基礎上,運用筋針聯合運動療法,通過肌肉收縮和放松交替,拉張力筋膜,松弛緊張的肌肉,達到即時止痛效應[10]。筋針療法淺刺皮下激發衛氣,選穴位置多為痛點,或是皮下的條索、筋結等處,通過切、割、削等作用縱行分離粘連的組織,具有一定的靶向性。

“筋滯骨錯”理論即強調整體與局部之間存在著辨證統一的關系,又強調動與靜有機結合的理論思想。骨、關節、韌帶等結構組成人體的靜力性系統,骨骼肌為動力性系統,二者在神經系統的支配下,保持協調平衡,通過功能與結構的統籌兼顧,從而恢復關節的正常生理機能[11]。手法治療通過醫者手上的力量施于肩部,以點帶線、以線帶面、以面帶體,對肩關節及其周圍經筋進行整體性的治療,特別是對于肩胛肌群的重視,體現了中醫的整體思想,當靶向治療與整體思想結合在一起時,對于疾病的治療應當更具有全面性。

肩關節是全身最靈活的關節,有賴于關節周圍復雜的靜態和動態穩定結構[12]。肩胛骨在肩關節運動中,有非常重要的作用,研究表明,肩關節上舉時,伴隨著肩胛骨的上旋、外旋和后傾,肩胛骨的最適位置可使肩胛帶肌肉處于功能良好的狀態[13]。凍結肩發生時,改變了肩胛骨的正常位置,使肱骨頭與關節盂的對合關系、角度發生了改變,導致肩袖各肌肉不能處在最適的功能狀態并且負擔加重,促進其勞損和退變。以此理論為基礎,通過手法松解肩袖肌、肱三頭肌及背闊肌,使肩胛骨處于良好位置,改善肩關節活動度。在手法治療的過程中,側重肩胛骨的處理,在使患肢內收的同時注重肩胛骨的內側推移,促進肩關節功能的恢復,使手法應力更好、更和緩地作用于患肩,以取得更好臨床療效[14]。

此外,原發性凍結肩患者,由于關節粘連及疼痛往往難以配合手法治療,甚至產生抗拒心理。我們采取“筋針療法”具有即時鎮痛的效果,使患者消除膽怯,在心理上建立治療信心和治療的依從性,而且筋針療法還可以柔筋散結,疏通衛氣,衛氣運行暢通,重新發揮其“衛外”的功能;再通過獨特的手法治療來增加或恢復患者的肩關節活動度,以此達到治愈患者的目的,兩種療法配合相得益彰、相輔相成,療效滿意。

參考文獻

[1]史曉東,叢莉瑩.手法松解治療凍結肩100例[J].中國民間療法,2012,20(11):14-15

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:69-70.

[3]CONSTANT C R,MURLEY A H.A clinical method of functional assessment of the shoulder[J].Clin Orthop Relat Res,1987(214):160-174.

[4]譚燕泉,高輝.推拿手法結合局部走罐治療肩關節周圍炎80例[J].山東醫藥,2013,53(35):79-80.

[5]祝才銀.小針刀松解術加肩關節內注射治療肩周炎154例[J].中醫正骨,2011,23(1):62-64.

[6]劉農虞.經筋與衛氣[J].中國針灸,2015,35(2):185-188.

[7]劉農虞.析“以痛為輸”[J].針灸臨床雜志,2014,30(2):55-57.

[8]劉農虞.“筋針”的作用機制探析[J].中國針灸,2015,35(12):1293-1296.

[9]胡曉妹,伍果美,唐學,等.筋針治療肌筋膜疼痛綜合征30例臨床觀察[J].湖南中醫雜志,2017,33(5):100-101.

[10]劉農虞,任天培,向宇.“筋針”對軟組織損傷即刻鎮痛效果臨床觀察[J].中國針灸,2015,35(9):927-929.

[11]張向東,廉杰,趙啟,等.平樂正骨“筋滯骨錯”理論的辯證思維[J].中醫正骨,2017,29(11):44-45,47.

[12]秦偉凱,張寬,閆安,等.對抗牽引松動聯合肩胛骨旋轉法治療凍結肩64例[J].中國中醫骨傷科雜志,2018,26(5):49-51,54.

[13]郭曉程,李典,沈鵬,等.肩胛骨位置改變與肩峰下撞擊綜合征的相關性[J].解剖科學進展,2017,23(5):498-501.

[14]劉習群.推肩胛骨加環轉松解手法治療肩周炎46例臨床觀察[J].中醫藥導報,2013,19(6):60-61.

(收稿日期:2021-07-05編輯:徐雯)

基金項目:第六批全國名老中醫藥專家學術經驗繼承人(人教發(2017)29號);云南省科技廳-云南中醫學院聯合專項(2017FF16(-43))。

作者簡介:周汝壽(1978-),男,漢族,碩士,副主任醫師,研究方向為骨傷科。E-mail: 176500997@qq.com

通信作者:耿春梅(1981-),女,漢族,碩士,副主任醫師,研究方向為骨質疏松、康復方向。E-mail:18789702@qq.com