基于交互理念的傳統民間玩具再設計研究

呂兵學 盤湘龍 吳杰龍

關鍵詞:傳統民間玩具 交互設計 兒童認知 再設計 “推棗磨”

中圖分類號:TB472 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2022)09-0026-03

引言

玩具是兒童生活中必不可少的一部分,對兒童的學習和身心健康成長起到非常重要的作用[1]。在強調堅定文化自信、弘揚傳統文化的背景下,傳統民間玩具受到了人們的高度關注。傳統民間玩具反映著人類文明發展的時代變遷,凝聚著古代勞動人民生活經驗。隨著科技水平的飛速發展和現代新型玩具的沖擊,傳統的民間玩具已不能滿足社會與兒童的發展需求,面臨著一系列的生存壓力。本文將交互設計理念引入傳統民間玩具再設計中,通過感官碰觸、行為互動以及情感交流,促進兒童的智力思維開發,加強玩具、用戶與環境三方面之間的交流與溝通。

一、傳統民間玩具概況

(一)傳統民間玩具的分類

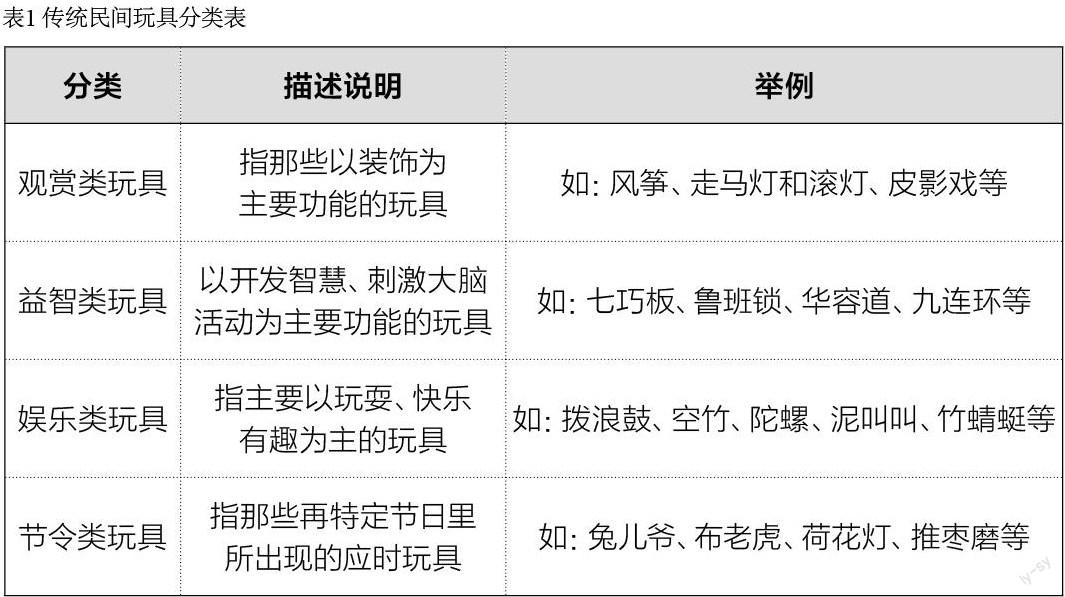

傳統民間玩具是指能夠體現特定歷史階段百姓的風俗習慣和歷史文化、地域特色的玩具。畢元玲在《中國傳統玩具中的造物智慧研究》中,提出中國傳統玩具具有娛樂與文化的雙重性,肩負著文化意義傳達的使命。中國傳統民間玩具種類繁多,分布范圍廣闊。國內眾多學者大多對其進行了分類研究,例如王連海學者按照玩具的材質和作用分為節令玩具、音響玩具﹑竹木玩具、泥玩具等。本文根據傳統民間玩具的性能進行分類,主要分為觀賞類玩具、益智類玩具、娛樂類玩具、節令類玩具,如表1。

(二)傳統民間玩具的功能特征

1.寓教于樂:中國素來有重視教育的傳統,《近思錄》中曾針對兒童的教育方法,提到“教人未見意趣,必不樂學”,強調樂趣與教學相結合的重要性[2]。中國傳統民間玩具寓知識于玩耍之中,強調“玩”中啟智。如《九九消寒圖》是用來記載進九之后天氣陰晴的日歷,與主要有按照文字、圓圈、梅花三種圖式。從冬至開始每天按照順序填充一劃,每過一九填充好一個字或圖,直至九九之后,完成一幅九九消寒圖或者一句九字的話。這種形式既練習了兒童繪畫、識字能力,又啟蒙了他們的歷史知識和自然常識;七巧板等玩具可以幫助兒童學習基本邏輯關系和數學原理,兒童在玩樂時,一邊動手一邊動腦,啟發兒童的觀察力、想象力及專注力,不斷提高兒童的智力水平。

2.認知價值:中國傳統民間玩具大多“取之自然,用之自然”,讓兒童在鍛煉自己動手動腦能力的過程中也能夠認知自身所處的世界,熟悉自身生存的環境,包括時令節日、風俗習慣、歷史文化等。陳鶴琴提到“民間玩具最大的特點是自己可以動手制作,比如做水槍的過程,兒童需要先找到竹竿,并用鋸鋸斷或用刀斬斷,鋸斷后,在竹竿節底處鉆一個適當的洞,若洞太大,水流便不急,若洞太小,水流便流不出,通過洞口大小的不斷實踐,便可研究出物理壓力大小的性質”[2]。又如竹蜻蜓、華容道等,兒童在自己動手制作和玩游戲的過程中,對兒童了解歷史、經驗起到了普及認知作用。

3.文化傳承:受生產條件的制約,傳統民間玩具大多與節日時令、民俗習慣或傳統手工藝有關,一定程度上體現了我國古代人民的處世方式以及對歷史傳說、宗教觀念、地方特色的崇高信仰。如中秋節令玩具“兔兒爺”,人們根據月宮和玉兔的傳說故事,將玉兔人格化并用泥巴塑造成各種不同藝術形式的兔兒爺,以此表達對月亮的崇拜。后來兔兒爺逐漸出現在祭月儀式中,兼具了神圣和世俗,寓意上宣揚吉祥與祝福,影響了北京人生活的諸多方面。在現代生活中,它主要成為供兒童玩耍的玩具,不僅體現了節日生活、北京戲曲文化等民俗的流變,還體現出了老北京人的精神面貌。

二、交互理念下的傳統民間玩具再設計

(一)交互設計理念的內涵

IDEO的創始人Bill·Moggridg最早提出交互設計這一理念,其內涵是分析目標用戶的心理和行為特點,提高用戶與產品及服務之間交流的配合度,從而實現用戶與產品的信息共享,使用戶在與產品交互的過程中,不但達成其功能目的,而且能得到情感上的體驗和精神上的感受。近年來,隨著信息時代的發展和對兒童身心健康的重視,研究者們在兒童玩具創新中開始引入交互體驗等概念。如王秀麗等人在《基于具身認知的兒童智能玩具交互設計研究》中,將具身認知理論引入智能玩具交互設計中,增強兒童與玩具交互的具身性和互動性[3];杜鵑等人在《結構游戲中的兒童玩具交互設計創新》中,從交互設計的角度總結出兒童結構游戲中的交互系統,強調兒童與玩具的雙向互動、兒童的行為反饋等[4]。

傳統民間玩具是前人勞動文明的成果,不同學者就自己的研究方向對傳統民間玩具進行了研究和剖析。廖梅在《當代民間兒童玩具的反思與創新設計研究》中,分析民間兒童玩具所處的時代背景,提出民間兒童玩具應體現時代、人文、科技、審美等特點的創新思路[5];金玉潔等人則是結合當代設計理念,從產品造型、情感化、藝術與科技的結合等方面進行民間玩具再設計。綜上所述,目前交互式兒童玩具的研究雖然受到學者們的關注,但在交互理念下的傳統民間玩具創新實踐,尚處于起步階段。對傳統民間玩具進行交互設計,不僅能增強傳統玩具的可玩性,還加深兒童對傳統民間習俗的了解。

(二)傳統民間玩具再設計中交互理念的價值

從原創玩具角度來看,據中國玩具和嬰童用品協會統計,作為全球玩具的生產大國,中國制造的玩具已占全球的75%,在世界玩具行業內具有一定的地位。但是我國自主開發設計玩具的創新能力不強,主要以借鑒和模仿國外玩具為主,尚未形成自己的原創特色。雖然“國產動漫+玩具”模式發展的不斷成熟,在整體設計上卻仍然未出現真正與我國文化底蘊相融合的現代玩具。從陀螺、風車等傳統民間玩具本身所具備的交互理念出發,在現有數字媒體技術背景下,打破傳統玩具的單一性,豐富玩具的交互形式,是本土原創玩具在當代玩具設計中創新和發展的一條出路。

從時代背景角度來看,玩具是兒童成長和教育不可或缺的物品,隨著現代科技與兒童玩具設計理念的不斷融合,將交互設計理念應用與兒童玩具領域是一種必然趨勢。目前國內玩具的交互設計尚處于起步階段,大部分玩具互動性不強、忽略用戶本身的體驗等。從交互設計理念出發,對傳統民間玩具進行再設計,創新傳統民間玩具的設計特征,更加關注兒童與玩具產品的互動性與體驗性,融入合理的使用場景,發揮玩具的價值優勢,讓玩具成為以兒童參與體驗為核心的沉浸式物品,對于兒童行為發展和感官認知乃至智力水平等都具有重要的社會意義。

三、傳統民間玩具的交互性要素分析

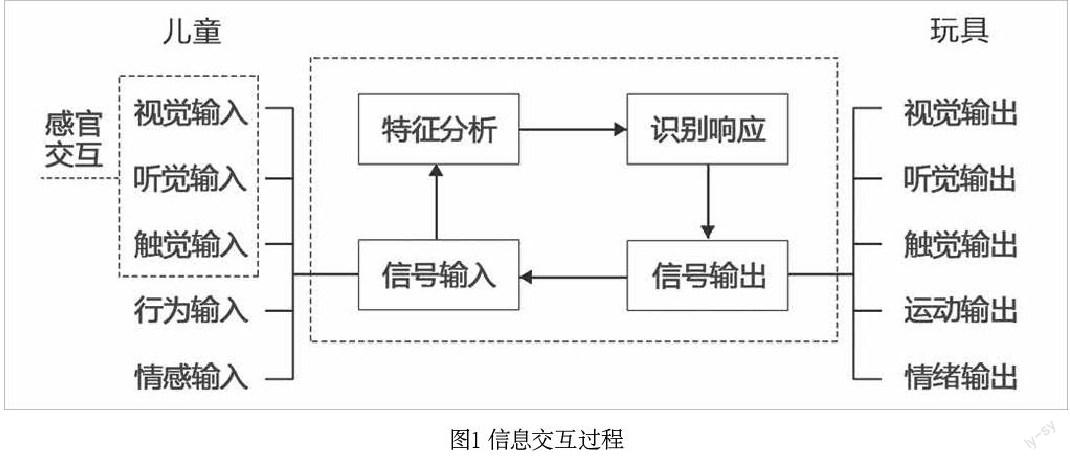

根據兒童的認知特性和心理發展狀況,分析傳統民間玩具設計中的感官交互、行為交互、情感交互等因素,建立多維度交互方式,如圖1。

(一)感官交互

在玩具的交互設計中,感官交互主要以視覺、觸覺和聽覺等多通道感受為主,通過聲音、圖像和質感等形式反饋所提取兒童語音、動作行為等信息[6]。由于嗅覺、味覺交互涉及較少,因此主要對視覺、觸覺和聽覺層面進行感官要素分析。

在視覺感知層面,大多傳統民間玩具的視覺效果較差,運用合適的顏色及恰當的造型,通過色彩的對比、造型立體化以及圖像影像交互等方式可進一步提高兒童的視知覺能力;在觸覺感知層面,傳統民間玩具多為就地取材、手工制作,略顯質樸。現代的審美觀念對玩具的品質和精細程度有了更高的要求,兒童可以通過觸覺來辨認物體的不同質感以及粗糙度、軟硬等特性,增強生活常識和經驗。同時,通過觸覺傳感器的振動以及溫度覺等方式也可給兒童帶來不一樣的觸覺體驗。在聽覺感知層面,傳統民間玩具主要是人為操作發聲,交互性不強,現有玩具大多以語音交互為主,在玩具中加入語音識別技術,配合視覺圖形和觸覺感知,通過適當的聲音進行對話反饋,向兒童傳達信息,以此來促進兒童語言能力的發展,激發其學習動力。

(二)行為交互

行為交互是用簡單、直觀的交互方式獲得身體上的體驗感受。在成長過程中,兒童需要通過不斷借助與外界事物的信息、行為交互來獲得思維和意識,從而分析具體問題。傳統民間玩具在交互設計中應關照兒童的動作發育,提高玩具的互動性和體驗感,拓展傳統民間玩具的發展空間。在玩具中通過模擬不同的生活場景中,運用多種交互技術跟蹤和識別兒童的姿勢、動作等行為特征,理解兒童行為所表達的含義,并作出相關響應的交互方式,使兒童不斷積累其日常生活經驗,如智能感應玩具通過行為交互讓兒童感受物體重力、磁力等現象,加強了兒童與玩具間的互動性。魯藝在《基于實體交互的玩具收納裝置設計》中針對兒童玩具投放的行為特征,總結抓握、投擲、移動等實體交互的手勢,智能收納箱會通過識別相應的手勢及行為而做出一定的反饋[7]。

(三)情感交互

情感交互是指人與人或人與事物之間交流與溝通過程中產生的情感變化。傳統的兒童玩具受民間傳統工藝美術的影響,一般都具有象征寓意,能夠給人以慰藉和情感寄托。但隨著物質社會的發展和人們需求的變化,傳統民間玩具已經逐漸無法適應人們的精神和情感需求。在保留傳統玩具獨有魅力的基礎上,強化兒童與玩具交互過程中的情感需求與個性化體驗,給予兒童關愛與樂趣,實現玩具與兒童之間情感與信息的交流互動。對于兒童而言,玩具已經不再是單純娛樂消遣的物品,兒童還可以從玩具里得到豐富的情感交流和美好的游戲體驗,從而建立起更加緊密的聯系[8]。徐寧在《兒童玩具情感交互設計研究》中,強調情感交互理念引入兒童玩具設計中的必要性,系統闡述了兒童玩具情感交互設計的基本原則,為兒童玩具設計提供了參考[1]。

四、基于交互理念下的傳統民間玩具再設計策略

在多元文化的交流與碰撞中,玩具的交互設計系統是由用戶、玩具、環境協調組成。筆者主要從以下三方面展開進行傳統民間玩具的交互設計策略研究。

(一)加強兒童與玩具的互動

兒童與玩具的交互是指玩具與兒童之間要形成雙向互動交流,使玩具兒童的朋友。“玩”是兒童的天性,玩具作為兒童生活中的最常見的“物”,其可玩性、娛樂性要滿足兒童的需求。然而傳統民間玩具在不斷地社會變遷中,“玩”的功能在不斷弱化,因此,重視人與玩具的互動交流體驗,設計讓兒童教育價值大、體驗感高以及趣味性強的交互方式是傳統民間玩具再設計的重要部分。在玩具的創新中,融合中華民族的傳統造物智慧和精神,加強玩具設置的邏輯性,設計有趣的交互方式,讓兒童在玩耍的同時,其大腦思維能力也得到了開發和鍛煉。其次,要注重體現兒童的創造精神,利用傳統民間玩具大多自由創作的本身優勢,比如兒童通過與一堆泥、一團面的互動,可塑造出不同的造型,有利于擺脫兒童以固定的思維去思考問題,一定程度上激發了兒童自由創作的熱情和想象力。

(二)注重兒童與他人的交流

兒童與他人的交互是指兒童在游戲過程中所產生的社交行為。高科技玩具雖然豐富了兒童的娛樂生活,但對兒童身心發展也造成了嚴重的影響,兒童社交行為普遍缺失。目前大多數玩具過于強調其技術因素,在互動性體驗設計環節上略顯單一,僅僅將玩具與兒童聯系在一起,而很少考慮兒童的社交發展因素,使兒童的人際關系逐漸疏離。中國民間傳統玩具的互動參與性很強,比如風箏、蹴鞠等,在與同伴或父母的交往中實現玩具的最大化價值。在交互設計中,玩具作為兒童與外界交往的媒介,要增強玩具的可玩性及體驗感,提升傳統民間玩具的附加值,并使兒童通過一起玩玩具達到與家長、同伴之間的互動,充分發揮玩具的交互溝通功能,對于親子關系、兒童社交關系及與外界交流能力的培養均具有積極作用。“可拆分鐵環”以傳統的“鐵環”為原型,在玩耍方式上更具互動性。當兩個輪合在一起時,兒童可以在家長及同伴的幫助下,通過共同控制內外輪,學習滾鐵環的技巧。而當兩個輪拆開后,內輪和輪轂便可單獨自由使用,用來互相比賽。兒童在玩耍中達到了親子交流以及玩伴互動的目的,也擁有了健康的娛樂方式[5],如圖2。

(三)拉近兒童與環境的聯系。

兒童與環境的交互是指兒童與游戲內的活動場景及自身周圍環境之間產生的聯系。中國傳統民間玩具多為天然取材、手工制作、環保可回收,并可幫助兒童認知所處的自然環境。再設計應充分考慮兒童與周圍環境的交互,構建兒童與自己所處世界的關系,拓展對周邊世界的認識。并可與新科技相結合,與時俱進,迎合玩具發展的主流趨勢,提高傳統民間玩具的檔次,使玩具更加符合當今時代大環境的要求。通過提供多種智能交互方式,讓兒童在與玩具的接觸中,不斷開闊兒童自身的動手動腦能力,并且激發兒童認識世界、改造世界的熱情,潛移默化地了解自然社會知識、生活常識乃至于人類活動烙印等。例如,Set兒童栽培玩具是雙人互動的棋盤類玩具,可以讓兒童知道作物的生長階段和自然過程。每個游戲玩家要照看自己的植物直到他們獲得果實,在這過程中需要學習播種,澆水,進食和保護作物,從而使他們更接近真正的栽培過程。不僅鍛煉了兒童的思維能力,還幫助兒童了解作物栽培知識以及植物生長的自然規律,如圖3。

五、傳統民間玩具再設計實踐

(一)設計對象

根據皮亞杰學者提出的認知發展論可知3-6歲的兒童處于前運算階段,兒童思維停留在物體表象,對事物的認知較為具體和直觀,但此階段的兒童學習認知能力發展快速,腦海中的物體狀態逐漸由模糊轉為清晰,并開始對一些簡單的規律產生好奇,如圖4。本設計主要為3-6歲兒童提供一個認知教育玩具,通過多感官的模塊設計,結合多維度交互方式,強化兒童腦部認知,幫助兒童進一步理解物體屬性,刺激兒童智力的成長,使兒童在與玩具的互動過程中建立對生活規律和日常經驗的認知,拉近兒童與人交往、認知事物及認識周圍世界的關系[9]。

(二)設計方案

根據上述對傳統民間玩具設計策略的分析,以宋代《秋庭嬰戲圖》中的“推棗磨”為例,進行再設計實踐。“推棗磨”作為古代傳統玩具,體現著杠桿力學原理,其玩法是先取鮮棗三枚,一枚橫切去半,棗核上露,用三支竹簽鼎足式插在棗肉下部,立于桌上,再將一根兩端各插一枚棗的細竹篾擱置在棗核上,調整重心,保持兩端平衡,最后用手撥動竹篾,使其旋轉起來[10],如圖5。“推棗磨”玩具可以培養兒童的平衡力和專注力,但“棗磨”需要用樹上的棗和泥巴制成,且游戲方式較為單一,很難提起現代兒童的興趣。

第一,幾何物塊的模塊化設計可組合成多種樣式,幫助兒童從眼看、耳聽、手握等方面進一步認知物體的質感、形狀、體積、輕重等屬性概念,提高玩具的可玩性和益智性,從而加強兒童與玩具的互動。兒童可以選擇不同的模塊進行自由組合,不斷調整重心,使其達到平衡。每個物件會置入相對應的智能硬件,玩具會根據兒童移動兩端物塊的位置,以語音對話的方式進行及時反饋,并傳達鼓勵、贊賞、警告等信息;當兒童調整到平衡位置轉動時,陀螺頂部便會出現彩虹光暈反射效果。

第二,可與同伴、家長一起玩耍,增進兒童與他人之間的情感。此款玩具可以兩個或兩個以上的孩子共同玩耍,在游戲過程中,兩人各負責一端,需不斷協作配合,找到平衡點位置,與同伴一起感受游戲和思考的歡樂,更好地培養了兒童的同伴關系與社交能力;兒童在與家長一起玩耍的過程中也可學到知識,增進親子互動關系,對于兒童的心理健康發展具有重要作用。

第三,保留“推棗磨”玩具的歷史文化價值,了解古代自然常識及民俗活動,拉近兒童與環境的聯系。“推棗磨”作為秋季節令游戲,可幫助兒童獲取節令知識。等到秋季來臨時,兒童也可將玩具置于自然環境中玩耍,用棗作為旋轉物件,體驗傳統“推棗磨”的游戲樂趣,積累大自然的感知覺經驗與相關知識。其設計方案如圖6。

結語

結合時代背景和兒童的發展特點,將交互設計理念引入傳統民間玩具的再設計中,考慮整個玩具交互系統之間的關系,提供更為有趣、更新奇的交互體驗方式,通過玩具激發兒童對生活的想象力和創造力,促進兒童與他人及周圍環境之間的互動交流。這不僅對于兒童的身心健康成長具有積極的促進作用,探索信息時代下傳統民間玩具的再設計也具有重要意義。