基于地方特色的高中化學主題式教學實踐

王海龍

關鍵詞:主題式教學;地方特色;糊鍋;教學設計

普通高中化學課程標準( 2017 年版)提出:“真實、具體的問題情境是學生化學學科素養形成和發展的重要平臺”。教師在教學活動中基于學生真實生活體驗,構建化學教學主題、創設課堂情境,有助于構建真實生活情境與學科核心概念的內在聯系,為學生提升化學學科核心素養提供真實的表現機會[1]。主題式教學強調基于真實問題下的情境,課堂上對情境一以貫之,并多次利用情境關聯問題,要求呈現的學科知識脈絡清晰,邏輯嚴謹,層層遞進[2]。從特點來看,主題式教學符合普通高中化學課程標準(2017年版)提出的基于情境培養學生化學學科核心素養的基本要求,是比較貼合實際的教學方式。

本教學案例以具有地方特色的酒泉糊鍋作為教學載體,將糊鍋中的芡汁、麻花、粉皮、面筋四種生活物質分別與基本營養物質中的糖類、蛋白質、油脂相聯系,從而將學生生活經驗與有機物質建立聯系,以活動驅動和實驗設計引導學生開展實驗探究,促進學生對課本知識的理解,有效提升學生的化學學科核心素養。

一、教學主題分析

糊鍋,是酒泉地區代表性的風味小吃之一。主要由雞湯熬制而成的芡汁、純天然胡麻油炸制出的麻花以及面筋和粉皮組成。一碗看似簡單的糊鍋,卻包含了豐富的糖類、油脂、蛋白質等營養物質。以糊鍋為主題的教學活動,既能讓學生認識到糊鍋中所含有的營養物質,又能讓學生對糊鍋進行更深入地探究。對教師來說,接地氣的糊鍋可以作為課堂教學良好的情境素材,有助于強化課堂活力。對學生而言,這樣的主題可以激發學生的探究欲望,培養學生的科學探究與創新精神,同時可以增強學生的家鄉自豪感,培養學生的科學態度與社會責任等核心素養。

二、教學背景分析

1.教材分析

“基本營養物質”是人教版高中化學(2017年版)必修第二冊第七章“有機化合物”第四節內容,本節內容在《普通高中化學課程標準(2017年版)》中的要求是:“結合實例認識高分子、油脂、糖類、蛋白質等有機化合物在生產、生活中的重要應用[3]。”

教材從生活經驗和實際活動出發,首先介紹學生最熟悉的糖類,從組成的角度進行分類,再以葡萄糖為例介紹單糖的性質,程度較好的學生可以從碳骨架和官能團這兩個視角繼續深入分析。對于結構比較復雜的蛋白質,教材只從組成元素和結構單元的角度進行簡單介紹,并介紹了它的特征反應。對于油脂的學習,先介紹其分類和物理性質,再根據結構通式說明其能水解。另外教材為同學們提供了“資料卡片”,可讓同學們通過化學了解生活常識;“信息搜索”欄目豐富拓展教學內容;“化學與職業”欄目向同學們介紹職業前景,引導學生進行生涯規劃;“研究與實踐”欄目,引導學生更廣泛地去認識食品中的有機物。整體來看,本節教材編排有利于學生的“證據推理與模型認知”“宏觀辨識與微觀探析”“科學探究與社會責任”等學科素養的提升。

2.學情分析

在義務教育階段,學生已經初步認識了糖類、蛋白質和油脂是人類重要的營養物質。但對糖類、蛋白質、油脂的性質及結構和性質的關系等,學生幾乎一無所知,無法體現化學的學科價值。在本章的前三節,學生已初步具備“結構決定性質”這一核心觀念,但前面介紹的都是含單官能團的有機小分子,本節第一次引入含多官能團的生物大分子,有助于學生更完整、全面地認識有機物。對學生來說,與生活緊密相關的糖類、蛋白質、油脂會是更感興趣的內容。

三、教學策略

1.創設真實情境,在情境中實施教學

在教學過程中要通過情境創設,讓學生在學習中體驗到化學就在我們身邊,利用熟悉的情境激發學習興趣,讓學生在情境中認識和了解糖類、蛋白質和油脂,在了解其性質的基礎上,可以培養學生健康生活的意識,體驗化學與科學、技術、社會的密切關系。

2.充分發揮實驗在化學教學中的功能

以情境為背景,利用情境中的素材開展實驗,可以增強學生的課堂體驗,調動學生的學習積極性,更加有效地提高學生的實驗能力。此外,在課本實驗的基礎上,本設計增加了雞油和胡麻油分別與水、CCl4、溴水、酸性高錳酸鉀溶液反應的實驗,以此讓學生更深刻地認識油脂的性質。

四、教學流程設計

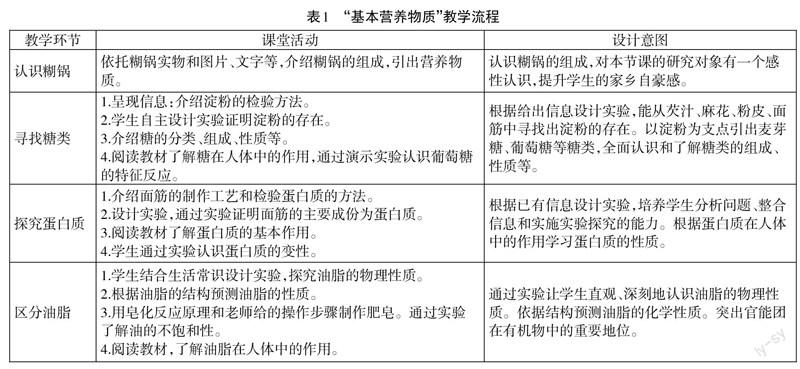

本節課設計了以下教學流程(如表1所示):環節一“認識糊鍋”,通過向學生展示糊鍋實物,讓學生對糊鍋有一個初步認識,再利用網絡上關于糊鍋的介紹語引出糊鍋中的營養物質。環節二“尋找糖類”,通過實驗探究的方式,分別在芡汁、面筋、粉皮、麻花中尋找淀粉。再結合淀粉在人體中的轉化過程,引導學生分別認識單糖、雙糖、多糖的組成與性質。最后通過演示實驗的方式,讓學生了解葡萄糖的兩個特征反應。環節三“探究蛋白質”,通過顏色反應和灼燒兩種方式探究面筋的主要成分。再依托兩個實驗,讓學生了解蛋白質的變性。環節四“區分油脂”,通過實驗讓學生了解油脂的物理性質,并對油和脂有感性認識,再根據油脂的基本結構預測油脂的化學性質,通過實驗驗證油脂的水解與加成反應。

五、教學過程

[教師]在酒泉,有這么一句話:“到了酒泉,一定要吃一碗正宗的糊鍋,才能感受到酒泉的味道!”糊鍋是酒泉有名的特色小吃,它既保留了傳統的西域風味,還能為我們提供豐富的營養。本節課,我們將對糊鍋進行深入探究,看看我們會有哪些新的收獲?

環節一:

認識糊鍋[PPT 展示]“酒泉糊鍋,以面食見長,素以洋芋(土豆)錯雜其里,面筋、粉皮、麻花出入其中。雞湯之香本是飄香四野,佳譽天下,配而烹之,更是妙不可言。故氣味噴香,必讓你垂涎不止。真是嚼面筋柔而適口,吞而潤喉,咽而回味。擇面筋、雞絲、粉皮、麻花而食,似有吞丹養體之效。擇湯而噓之,猶如功氣數載,聚而入體,必有壯漢之身、養婦之顏功效”。結合圖片,教師向同學們介紹糊鍋的制作、成份、功效等相關知識。

糊鍋的成份看似簡單,但它卻能為人體提供豐富的糖類、油脂和蛋白質等營養物質。接下來,我們就一起來尋找糊鍋中的營養物質。

環節二:尋找糖類閱讀糊鍋的配料表(配料、成份、含量等信息)。

將碘溶液滴到一片饅頭或者土豆上,可以看到有藍色出現,根據該現象可證明淀粉的存在。

[教師]請同學們根據所給信息設計實驗,檢驗糊鍋的哪些配料中存在淀粉?

[學生活動]學生實驗1:取少量糊鍋芡汁于試管中,向其中加入2-3滴碘水,觀察現象。

學生實驗2:取少量麻花于表面皿上,將其研碎,再向其中加入2-3滴碘水,觀察現象。

學生實驗3:取少量粉皮于表面皿上,在其表面滴加2-3滴碘水,觀察現象。

學生實驗4:取少量面筋于表面皿上,在其表面滴加2-3滴碘水,觀察現象。

[教師]通過實驗我們發現:糊鍋中的芡汁、麻花、粉皮、面筋中都含有淀粉。那么,淀粉是如何被吸收,從而提供營養的呢?請同學們閱讀課本第85頁的內容,了解淀粉在人體內的轉化過程。

[學生]閱讀教材,了解淀粉在人體內的轉化過程。

淀粉在人體內的轉化過程中,依次生成了麥芽糖和葡萄糖,這些物質都屬于糖類。生活中我們所接觸到的糖類物質是非常多的,接下來我們一起了解生活中的糖類。

[教師]結合PPT 表格向學生介紹糖的分類、特點、代表物、分子式、存在及用途。

在生活中,糖類物質大多會最終水解成葡萄糖被人體吸收,從而進入血液,血液中的葡萄糖在胰島素的作用下分解為二氧化碳和水,并為人體提供能量。

如果人體分泌的胰島素過少,會導致血液中的血糖含量升高。血糖高出正常范圍的人則會患上糖尿病,那么生活中糖尿病人是如何檢測血糖含量的呢?

血糖含量的檢測在醫院可用儀器測量,在家中可使用根據葡萄糖的特征反應原理制備的試紙進行檢測。那葡萄糖的特征反應是什么呢?請看演示實驗。

[演示實驗1]斐林反應(1)在試管里加入NaOH 溶液1 mL,滴入1 mLCuSO4溶液(這時得到的溶液叫斐林試劑)。

(2)再滴入1 mL葡萄糖溶液,振蕩后把試管放在酒精燈上加熱。

[演示實驗2]銀鏡反應(1)在試管里加入硝酸銀溶液1 mL,逐滴滴入稀氨水至沉淀恰好溶解(這時得到的溶液叫銀氨溶液)。

(2)再滴入1 mL葡萄糖溶液,然后把試管放在熱水中水浴加熱。

斐林反應指在加熱條件下,葡萄糖可與新制氫氧化銅反應產生磚紅色Cu2O沉淀。銀鏡反應指在堿性、水浴加熱條件下,葡萄糖能與銀氨溶液反應析出銀。

[討論]請同學們結合教材85頁討論糖類物質的主要作用。

環節三:尋找蛋白質[PPT展示]面筋的制作工藝。

檢驗蛋白質的方法有顏色反應和灼燒法。

[學生活動]學生設計實驗并進行實驗驗證。

實驗1:分別取一小塊面筋和雞絲放在培養皿中,向其滴加1 mL濃硝酸。

實驗2:分別將一小塊面筋和雞絲用鑷子夾住放在酒精燈的外焰上灼燒,聞氣味。

[總結]這兩個實驗屬于蛋白質的特征反應,通過實驗可以確定面筋和雞絲中有蛋白質存在。

如果說糖類物質在生活中大家接觸的比較多,那么蛋白質則是大家容易忽略的物質。

[PPT展示]生活中常見的蛋白質。

蛋白質對人體的作用是什么呢?

[學生]閱讀課本第86頁第一自然段,了解蛋白質對人體的基本作用。

[教師]蛋白質除了具有剛才實驗中體現的性質,它還具有哪些性質呢?接下來我們繼續通過實驗來了解。

[演示實驗1]取2 mL雞蛋清溶液于試管中,加入幾滴醋酸鉛溶液并震蕩,觀察現象。

[演示實驗2]取2 mL雞蛋清溶液,滴入熱水中觀察現象。

[總結]通過實驗我們發現:在加熱或者加入重金屬鹽等條件下,蛋白質可以發生變性,而且該過程是不可逆的。

[討論]請同學們結合教材第86頁最后一段,了解蛋白質在工業生產生活中的主要作用。

環節四:區分油脂一碗美味的糊鍋需要上好的雞湯進行熬制,只有將雞油以及雞肉的香味充分熬入湯中,才能制作出美味的芡汁。而麻花的炸制也是有講究的,優質的胡麻油炸制而成的麻花才是糊鍋的最佳配料。顯然,糊鍋的香味源自雞油和胡麻油,來自動物和植物的這兩種物質有何特點與區別呢?請同學們通過實驗觀察。

[學生活動]學生實驗1:取少量雞油、胡麻油于表面皿上,觀察外觀,聞其氣味。然后取兩支試管,各加2 mL水,分別加入雞油和胡麻油,觀察現象。另取兩支試管,各加2 mL CCl4溶液,分別加入雞油和胡麻油,觀察現象。

學生實驗2:在濾紙上放一小塊雞油,用研缽杵擠壓,觀察油跡在濾紙上的擴散。

學生實驗3:用膠頭滴管吸取胡麻油,在濾紙上滴2-3滴,觀察油跡在濾紙上的擴散。

[總結]通過實驗我們可以看到:研磨出的雞油和滴下的胡麻油在濾紙上慢慢擴散,觸摸時有明顯的油膩感,粘度比較大,密度比水小,且難溶于水,易溶于有機溶劑。它們在化學上屬于油脂類物質。

[PPT展示]油脂可以看作是高級脂肪酸與甘油(丙三醇)通過酯化反應生成的酯。其結構為:

油脂結構中的R、R′、R″代表高級脂肪酸的烴基,可以相同或不同。常見的高級脂肪酸有飽和脂肪酸,如硬脂酸(C17H35COOH)和軟脂酸(C15H31COOH),以及不飽和脂肪酸,如油酸(C17H33COOH)和亞油酸(C17H31COOH)。

請同學們根據油脂的結構預測油脂的化學性質。

[學生]根據油脂的結構預測油脂的化學性質。

預測1:油脂屬于酯類物質,它可以水解。

預測2:當成酯的酸為不飽和脂肪酸時,油脂可以與溴水或KMnO4酸性溶液發生反應。

[教師]油脂屬于酯類物質。因此,油脂具有可水解的性質,在酸性條件下可水解為高級脂肪酸和甘油,在堿性條件下可水解為高級脂肪酸鹽和甘油。我們把油脂在堿性條件下的水解稱為皂化反應。大家可以在課后利用油脂的皂化反應,嘗試制作肥皂。預測2是否成立呢?我們通過實驗來進行驗證。

[演示實驗5]取兩支試管,分別加入豬油(液態)和胡麻油2 mL,然后向兩支試管中分別加入2-3滴溴水,觀察現象。

[演示實驗6]另取兩支試管,分別加入雞油(液態)和胡麻油2 mL,然后向兩支試管中分別加入2-3滴高錳酸鉀酸性溶液,觀察現象。

[教師]胡麻油可使溴水及KMnO4酸性溶液褪色,表明它具有不飽和烴基,雞油使溴水褪色(可能是由于萃取作用)、遇KMnO4溶液分層卻沒有明顯現象,表明烴基是飽和的。脂肪酸的飽和程度對油脂的熔點影響很大。植物油是含較多不飽和脂肪酸的甘油酯,熔點較低;動物油是含較多飽和脂肪酸的甘油酯,熔點較高。工業上常將液態植物油在一定條件下與氫氣發生加成反應,提高其飽和程度,生成固態的氫化植物油。

氫化植物油性質穩定,不易變質,便于運輸和儲存,可用來生產人造奶油、起酥油、代可可脂等。

[討論]請同學們結合教材第87頁內容,討論油脂的主要作用。

[課堂總結]本節課我們以糊鍋為研究對象,充分認識了糖類、蛋白質、油脂等營養物質的特征反應及其主要作用。通過學習我們發現:不同的營養物質有不同的生理作用,他們時時刻刻影響著我們的身體健康。所以,合理飲食、均衡搭配食物、有效攝取各種營養物質是我們保證身體健康的前提條件。

六、教學反思

本節課將學生熟悉的糊鍋作為教學情境,選材于生活,體現了情境的真實性;糊鍋是酒泉的代表小吃,體現了情境的地域特色;在糊鍋這個大背景下,實現了芡汁、麻花、粉皮、面筋和胡麻油與糖類、蛋白質和油脂的聯系。從教學情況來看,教學設計中的導入、講評、練習等符合學生的認知水平,體現了以學生為主的教學理念。通過實驗探究發現學生的實驗能力急需加強,無論是實驗儀器的操作,還是現象的描述,都有欠缺,這是在以后的教學活動中需強化的地方。

課堂教學活動應當緊密聯系生活,畢竟學習是為了讓學生更好地適應社會并進行發展。基于學生生活選擇具有地域特色的主題情境開展教學活動,有利于課堂知識與實際生活的銜接,有利于提升學生化學核心素養,有利于讓學生更加理性地認識生活。