人教版高中化學新舊教材“有機實驗”的比較分析

張曉莉 劉志強

關鍵詞:有機實驗;新舊教材;比較分析;有機化學

一、問題的提出

高中化學教材是高中化學課程的物化形態與文本素材,是實現高中化學課程目標,培養學生化學學科核心素養的重要載體[1]。自教育部頒發《普通高中化學課程標準(2017 年版)》以來,新版教材進入全面實施階段,深入研讀化學教材,分析比較新舊教材的差異,深刻理解新課標理念,對教師充分利用教材資源,構建化學知識體系具有重要意義。

通過中國知網高級檢索功能,以“高中化學教材”為主題進行檢索,共有480 篇研究文獻,其中近五年(截至2021 年8 月)有155 篇,占32.3%。以“高中化學教材”并含“實驗”為主題,檢索到文獻13篇,在高中化學教材研究中占2.7%。仔細閱讀文獻,發現涉及實驗教學內容的研究只有2篇。其中李夢[2]對必修模塊的實驗內容進行了研究,姚娟娟[3]對實驗欄目的探究水平和探究技能進行了比較分析,鮮有有機實驗方面的研究成果。高中化學教材的研究是課程改革的熱門話題,但對教材中實驗的研究比較缺乏。化學是一門以實驗為基礎的學科,有機化學實驗是學生認識有機物的重要載體。因此,教師在進行有機化學新課程教學前,對有機實驗進行對比分析研究,有助于教師準確把握新課改的實驗思想,有效落實課標要求,提升學生的化學學科核心素養。

二、新課標的要求

《普通高中化學課程標準(2017 年版2020 年修訂)》指出:化學課程應以發展化學學科核心素養為主旨,新課標將實驗版課標中“認識化學科學”和“化學實驗基礎”兩個主題合并為主題1“化學科學和實驗探究”。從“內容要求”和“學業要求”兩個方面對有機化學實驗提出了具體的要求,如圖1所示。

新課標對有機實驗內容和學業的要求可提煉如下:(1)重視培養學科觀念。通過有機模塊的學習,學生能夠建立“結構決定性質,性質反映用途”的學科觀念,能夠根據有機物的結構、組成,自主設計實驗方案,分析預測并驗證其性質,形成研究有機物的一般思路。(2)注重有機知識的結構化。新課標降低了對具體物質知識內容的要求,強化了理論和關聯性知識的學習,通過有機分子的結構關聯有機實驗的知識內容與反應機理,幫助學生建構物質認知模型。(3)強化有機化學的應用價值。多數有機化合物與生產生活息息相關,教學中應重視對素材的選取和提煉,讓學生感受化學學科對社會發展的重要作用,深刻體會有機化學的應用價值。

三、新舊教材有機實驗對比

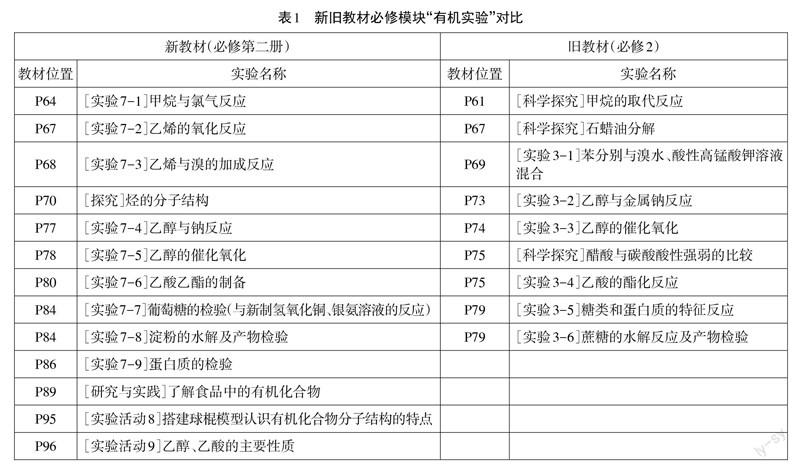

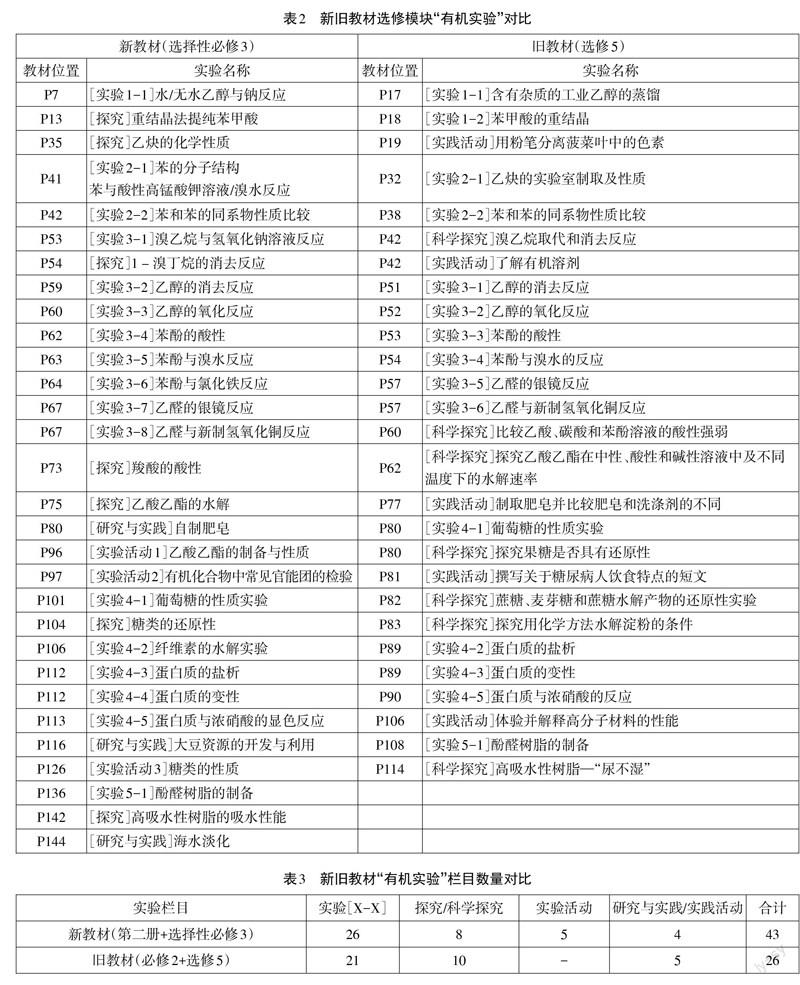

本研究選擇人教版高中化學教材作為研究對象。所用的新教材為人民教育出版社2019 年出版的《普通高中教科書化學必修第二冊》[4](以下簡稱“必修第二冊”)和2020 年出版的《普通高中教科書化學選擇性必修3有機化學基礎》[5](以下簡稱“選擇性必修3”),使用的舊教材為人民教育出版社2007年出版的《普通高中課程標準實驗教科書化學必修2》[6](以下簡稱“必修2”)和《普通高中課程標準實驗教科書化學選修5》[7](以下簡稱“選修5”)。對比必修第二冊第七章與必修2 第三章,整理得到新舊教材必修模塊有機實驗對比見表1;對比選擇性必修3 和選修5,得到新舊教材選修模塊有機實驗對比見表2。

在比較有機化學實驗的基礎上,對新舊教材中的實驗欄目數量進行梳理,新舊教材有機實驗欄目數量對比見表3。

從表3 可以看出新教材增加了17 個欄目實驗。

[實驗X-X]一般指教師演示實驗,該欄目在教材中主要以實驗步驟的方式呈現。新教材的部分實驗增加了實驗裝置圖和彩色實驗現象圖,增強了實驗可觀性,便于學生對實驗活動的再現和理解,部分實驗新增了記錄實驗的表格,引導學生重視實驗學習的過程。舊教材中“科學探究”欄目在新教材中改為了“探究”欄目,舊教材中“實踐活動”欄目在新教材中改為“研究與實踐”欄目,該欄目內容變動較大:舊教材中的“實踐活動”(如“用粉筆分離菠菜葉中的色素”“體驗并解釋高分子材料的性能”等)主要是簡單的動手小實驗;而新教材中的“研究與實踐”注重關注我國的國情,聯系社會熱點問題,深入挖掘化學要素,如“自制肥皂”“大豆資源的開發與利用”“了解食品中的有機化合物”等。

四、對教學的啟示

化學實驗的變化體現新課標的理念和思想,這些變化對一線教師日常教學的啟示可以概括為“增加實驗帶來教學挑戰、刪減實驗調整教學方向、改進實驗更新教學理念、優化實驗引發教學思考”四個方面。

1.增加實驗帶來教學挑戰

舊教材對演示實驗和學生實驗沒有明確的要求,教師在實際教學中為節省課時通常以實驗視頻或教師演示方式呈現,降低了學生對化學學科的興趣。新版教材新增5個有機實驗活動,并在課標中明確要求為學生必做實驗,在教材章末以“實驗活動”的形式單獨呈現,實現讓學生參與化學實驗,感受化學學科的魅力。其中《必修第二冊》新增“搭建球棍模型認識有機化合物分子結構的特點”“乙醇、乙酸的主要性質”兩個學生實驗。《選擇性必修3》新增“乙酸乙酯的制備與性質”“有機化合物中常見官能團的檢驗”“糖類的性質”實驗。同時根據教材編排和知識的相應變化,新教材還增加了“鈉與無水乙醇和水的反應”“纖維素的水解”“苯和苯的同系物與溴水的反應”“堿性條件下酚醛樹脂的制備”4個演示實驗,增添了“烴的分子結構”“1-溴丁烷的消去反應”2 個探究實驗。

以上新增的實驗活動不僅增強了實驗的可行性和可操作性,而且培養了學生的實驗操作能力和團隊合作能力,同時也給教師的教學帶來了新的挑戰。教師需要改變思想,擯棄實驗視頻化、演示化的觀念,并從課程落實的角度思考如何有效地開展學生實驗,怎樣借助實驗增強學生對化學學科的興趣,逐步培養學生的科學探究能力。教材從生產生活中選取真實的情景素材,也鼓勵學生借助現代科技和互聯網等多種手段獲取資源,教師可以在課前組織學生運用現代科技手段查閱相關信息,使學生實驗順利落地。

2.刪減實驗調整教學方向

《必修第二冊》刪除了原《必修2》中獲取不飽和烴的“石蠟油分解”實驗,《選擇性必修3》刪除了原《選修5》分離提純工藝中“含有雜質的工業乙醇的蒸餾”實驗和“果糖是否具有還原性”實驗。

在查閱相關文獻的基礎上,結合日常教學,得出刪除這三個實驗的原因:①石蠟油分解要求溫度較高且分解速率較慢,產生乙烯氣體的時間較長,氣體通入酸性高錳酸鉀溶液或溴的四氯化碳溶液中褪色較慢,實驗失敗的幾率較大,教師只能選擇實驗視頻,這與新課程改革的思想相悖。新教材中乙烯的氧化反應是直接將制備好的乙烯點燃或與酸性高錳酸鉀溶液反應,教師可以參考相關文獻[7]使用乙烯利快速制乙烯。②含有雜質的工業乙醇的蒸餾主要是介紹利用混合物的沸點不同,采用加熱蒸餾的方法分離兩種或多種液體物質,但學生在初中階段已學過蒸餾水的獲取辦法,此處再次出現,頗有重復。且該實驗裝置復雜,搭建整套實驗裝置耗時長,實驗現象并不明顯,不適合演示實驗或學生實驗。③高中教材中還原性糖是指能夠還原斐林試劑或托倫斯試劑的糖,是狹義的概念。教材為了培養學生的證據推理意識和科學探究能力,編排了探究實驗“糖類的還原性”,但考慮到果糖的性質比較復雜,學生難以從結構的角度認識果糖的還原性,教材只是借助果糖的結構給出酮糖的概念,不涉及果糖還原性。

在這樣的刪減背景下,教師需要調整教學的方向,不可繼續按照舊教材的老方法、老思路、老系統去授課,要充分研究新教材的編排順序和規則,合理開展教學,假如學校和學生層次較高,可將刪減實驗作為拓展內容加以介紹,亦可作為情境導入新課,或作為知識遷移考查學生的學習能力,但無需過深探究。

3.改進實驗更新教學理念

舊教材使用了近十年,經歷了教學實踐的不斷考驗,新教材保留眾多經典實驗,但部分實驗存在不足,因此新教材對部分實驗進行了改進。在鹵代烴的教學中,開展取代反應和消去反應實驗活動時,反應物選擇揮發性強的低沸點鹵代烴——溴乙烷。溴乙烷的沸點是38.4 ℃,易揮發,需要保存在冰箱里。新教材保留溴乙烷水解反應,但將消去反應改用了性質穩定、易儲存、價格相對低的1-溴丁烷。用非單一物質進行鹵代烴的性質實驗,有助于豐富學生的認知,縮小與鹵代烴的距離感。

新教材還將部分實驗改為探究性實驗。如苯甲酸的重結晶實驗,舊教材直接給出操作步驟和實驗圖片,新教材創設了“某粗苯甲酸樣品中含有少量氯化鈉和泥沙”的真實情境,給出了苯甲酸的相關物理性質,引導學生思考“如何提純苯甲酸?”。乙炔的性質實驗,新教材改變舊教材單刀直入的方式,采用“問題—資料—預測—實驗—結果—討論”的科學探究步驟,課題內容開放性更大、學生思維參與度更強。此外類似改進的還有“乙酸乙酯的水解”“糖類還原性”“羧酸的性質”等實驗。

新教材探究性實驗的改進體現了新課標的教學理念,教師應及時更新知識系統,擺脫枯燥的填鴨式教學,充分發揮實驗的育人功能,主動把符合學生認知結構、啟發學生高階思維的實驗引入到課堂中,引導學生像科學家一樣探究,培養學生的科學探究意識和問題解決能力。

4.優化實驗引發教學思考

新教材對不少實驗進行了優化處理。例如:在“苯酚的酸性”和“苯酚與溴反應”的實驗中,舊教材表述為取少量苯酚,新教材分別改為0.3 g 和0.1 g,給出了具體的量。“蛋白質與濃硝酸反應”的實驗,新教材將舊教材表述的“顏色反應”改為更加科學通用的“顯色反應”。蛋白質的鹽析實驗,舊教材是向雞蛋清中加入飽和(NH4)2SO4和Na2SO4溶液,但是實際教學中由于鹽溶液被稀釋,有時現象不是很明顯,新教材改為將雞蛋清加入到飽和(NH4)2SO4溶液中,減少稀釋的影響,實驗現象更加明顯。淀粉檢驗實驗涉及與生物的學科交叉,實驗前引導學生回憶初中生物已經學習的檢驗淀粉的方法,考慮到生物教材中碘酒不能代替碘溶液做生物學的部分實驗,新教材將舊教材中的“碘酒”改為更嚴謹的“碘溶液”(通常指碘的氯化鉀溶液)。舊教材乙酸乙酯的制備實驗中未提及碎瓷片添加問題,如果從固液加入順序考慮,應該先放碎瓷片,再加其他物質,但是本實驗在加濃硫酸和乙酸時需要不斷振蕩試管,加碎瓷片后振蕩存在安全隱患,新教材出于安全考慮明確指出最后加碎瓷片。

新教材的每個實驗編號后都有實驗安全小圖標(見圖2)。部分實驗還增添了“注意”提示,如乙酸乙酯的制備實驗中對乙醇、乙酸乙酯的用途和試劑保存進行了說明,把安全教育落實到每個實驗,不斷強化安全意識。

新教材根據教學內容調整了部分實驗的編排順序。化學必修模塊是針對全部學生開展的教學內容,17版新課標在必修模塊對乙炔和苯的要求明顯降低,因此新教材將乙炔和苯的性質實驗內容放到了選擇性必修模塊,結合具體的實驗,更加全面系統地介紹乙炔和苯的性質。基本營養物質糖類、油脂、蛋白質實驗在舊教材中是以教師演示的形式同時呈現,新教材將三類物質分開介紹,知識層次更加清晰,化學學科的應用價值更加凸顯。考慮到學生初中階段對無機酸已有認知,為避免重復,新教材將舊教材“乙酸的酸性”的科學探究活動改為了“思考與交流”活動。

新教材在實驗文字敘述上,實驗順序編排上都作了優化,文字表述更加嚴謹,圖片文字更加協調,編排順序更加合理。這樣的優化,引發教師思考教材知識結構化和系統性的問題,要求教師在教學中注重知識的結構化,關注實驗教學的嚴謹性、科學性。

五、結語

通過對新舊教材中“有機實驗”的比較研究,得出新舊教材“有機實驗”的內容和呈現方式有改進和調整,新教材充分發揮了化學來源于生活的學科特色,實驗內容更加直觀清晰,實驗育人功能更加外顯。教材是課程實施的載體,教師是課程改革的主體,教師在教學中應深入研究新課標、新教材的理念和要求,充分挖掘新教材改進實驗的優勢,積極創設基于真實情境下的實驗教學,使學生系統掌握學習有機化學規律的一般思路,逐步培養學生自主、合作的探究精神,提高學生的化學學科核心素養。