俄羅斯與美國在中東擺外交“擂臺”

唐志超

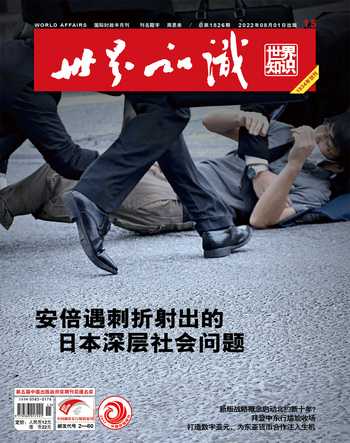

2022年7月19日,伊朗總統萊希(中)、俄羅斯總統普京、土耳其總統埃爾多安(右)在德黑蘭舉行“阿斯塔納進程”首腦會議。

自俄烏沖突爆發以來,俄羅斯與美國在全球舞臺上展開激烈博弈。由于地緣和能源因素,中東一直是俄美爭奪的熱點地區。7月13日至19日,美國總統拜登和俄羅斯總統普京前后腳出訪這一地區,雙方在中東的競爭意味甚濃。

俄美在中東“打擂臺”

時下,俄美都使出渾身解數,爭取中東國家支持,在該地區“打擂臺”的態勢非常明顯。3月以來,俄外長拉夫羅夫已出訪土耳其、阿爾及利亞、阿曼、巴林、沙特、伊朗等中東六國。6月1日,拉夫羅夫在沙特首都利雅得與海灣阿拉伯國家合作委員會(簡稱“海合會”)成員國外長舉行戰略對話。俄還邀請中東13國參加了6月17日舉行的圣彼得堡國際經濟論壇,埃及受邀擔任此次論壇主賓國,并邀請阿聯酋出任2023年主賓國。普京與中東國家領導人頻繁互動,同土耳其總統通話八次,與以色列總理通話七次,和阿聯酋總統、沙特王儲分別通話兩次,另與以色列總理、伊朗總統舉行了面對面的會晤。

美國方面,3月26日至30日,美國國務卿布林肯訪問以色列、阿爾及利亞、摩洛哥三國,并在以見證以色列與埃及、阿聯酋、摩洛哥、巴林四個阿拉伯建交國舉行“內格夫峰會”。5月,美方借阿聯酋總統哈利法去世展開“葬禮外交”,派氣候變化和也門問題兩個特使聯合出訪沙特。6月,美監督和打擊反猶主義特使訪問中東。7月13日至16日,拜登出訪以色列、巴勒斯坦和沙特,這是其任內首次中東之行。此外,拜登還在北約峰會期間與土耳其總統埃爾多安舉行了會晤。

普京出訪伊朗用意深邃

7月19日普京總統的德黑蘭之行是2018年以來他首次訪伊,也是俄烏沖突爆發后普京的第二次出訪。從日程上看,普京訪伊是為了出席“阿斯塔納進程”首腦會議,并與伊朗總統萊希和土耳其總統埃爾多安會晤,這一會議機制由俄、土、伊三國于2017年1月發起,主要聚焦敘利亞問題。出席這一峰會雖是常規議程,但與拜登的中東之行在時間和地點上相距頗近,難免令人浮想聯翩。

綜合來看,普京訪伊主要有三重考慮:一是推動敘利亞局勢緩和,避免土耳其出兵敘利亞打擊庫爾德武裝,從而減少俄在敘面臨的壓力。二是進一步深化與伊朗的戰略合作,顯示關鍵時刻俄對伊的有力支持。由于兩國共同面臨美西方嚴厲制裁,俄伊開展戰略協調、報團取暖,向戰略聯盟方向發展的趨勢明顯,雙方正在討論簽署長期合作協議。在普京訪伊前,美國媒體披露伊將向俄提供無人機等武器的信息,若情況屬實,顯示了俄伊雙方合作進入了新階段,普京此行也算是“感謝之旅”。三是向拜登政府發出警告,并對美國的地區伙伴進行提醒。遏制俄、伊,拉攏地區盟友,是拜登中東之行的主要任務。伊朗是俄在中東可資利用的“一張王牌”,普京訪伊是俄對拜登此行的有力回應。不管是美國還是以色列以及海灣國家,一直對俄伊關系比較忌憚。實際上,這也是以色列和海灣國家愿意與俄深入交往的重要原因之一,它們希望借助俄約束伊朗。

俄積極重返中東彰顯成效

俄羅斯與中東互為近鄰。自近代以來,俄就是影響中東歷史發展進程中的主角之一。沙俄與奧斯曼帝國、伊朗之間的戰爭在雙方關系史上仍留有很深的印跡。冷戰時期,蘇聯與美國在中東展開爭霸。蘇聯解體后,俄一度淡出中東。2004年普京開啟第二個總統任期后,俄在中東事務上開始“露崢嶸”,積極重返。據不完全統計,2004~2020年普京出訪中東達27次。其中,從2011年“阿拉伯之春”到2020年,普京17次到訪中東,俄還出兵敘利亞捍衛自身利益,全面拓展與地區國家的關系。

新時期俄對中東政策有以下特點:合作領域多樣化,涉及政治、外交、安全、經貿、科技、能源等。除了深化與傳統盟友的關系外,俄還與美國在該地區的盟友國家建立了不同形式的伙伴關系,包括與土耳其、阿聯酋建立戰略伙伴關系。俄大舉進入“海灣”這一美國傳統“勢力范圍”,與海合會所有成員國都建立了務實合作關系,特別是軍事安全領域的合作取得重大突破。

俄烏沖突背景下,俄與海合會國家關系突然被置于聚光燈下。在俄烏沖突問題上,作為美國傳統盟友的海灣阿拉伯國家不愿選邊站。2月25日,在聯合國安理會涉烏克蘭局勢的決議草案表決中,阿聯酋頂住美國壓力投了棄權票。在聯合國大會“暫停俄羅斯人權理事會成員資格”的表決中,海合會國家集體投了棄權票。據美國媒體報道,面對不斷飆升的油價,拜登曾向阿聯酋和沙特尋求幫助,但兩國領導人拒接電話,堅持與俄維持在“歐佩克+”框架內的戰略協作,共同協調石油生產配額。面對美國的施壓,海灣阿拉伯國家接待拉夫羅夫來訪,并如期舉行俄羅斯—海合會外長會。

海灣阿拉伯國家一直都是美國的盟友,與美關系密切。自沙俄以來,阿拉伯半島從來不是俄羅斯(蘇聯)中東外交的重點,俄關注的是阿拉伯半島之外的中東“北層”國家(伊朗和土耳其)、地中海東岸和南岸國家。不過,現如今,俄與海灣阿拉伯國家關系已經實現重建。

總的來說,俄重返中東成效顯著。除了敘利亞、伊朗和阿爾及利亞等國外,大多數中東國家普遍采取了中立立場,既不支持俄軍事行動,也不愿迎合美國譴責和制裁俄。不過,對美俄而言,這一“中立”的意義和價值截然不同,尤其是美國的地區盟友土耳其、以色列以及海合會六國的“中立”,令美感到失望和挫敗。中東國家民間層面“親俄”色彩似乎更濃。多項民意調查顯示,多數中東人支持對俄烏沖突采取中立立場,認為美國和北約在助推戰事升級上難辭其咎,并批評西方在烏克蘭和中東問題上奉行雙重標準。

就在俄羅斯重返中東之際,美國卻在撤離中東。奧巴馬、特朗普、拜登三屆美國政府均在中東推行戰略收縮政策,將美戰略重點轉向亞太。對美而言,在大國競爭時代,中東必須讓位于其對中國和俄羅斯的戰略競爭。不過,俄烏沖突背景下,鑒于能源和糧食安全問題以及地緣政治考量,美重新認識到中東的戰略價值,開始視中東為其開展大國競爭必須爭奪的“中間地帶”,提出重返中東。