多層螺旋CT診斷急性肺栓塞的臨床探究

梁興

【摘要】目的:深入探究急性肺栓塞應用多層螺旋CT診斷的效果。方法:擇選時間為2021年1月—10月,我院共計收診42例急性肺栓塞患者為本次研究者,分別行多層螺旋CT掃描檢查和多層螺旋CT掃描+增強,分別比較不同檢查方法的準確性。結果:多層螺旋CT掃描+增強在診斷急性肺栓塞準確性高的97.62%遠遠高于單純多層螺旋CT掃描準確性90.48%,互比差異顯著(P<0.05)。結論:在診斷急性肺栓塞患者中應用多層螺旋CT檢查,不僅具有較高的準確性,亦能夠為患者的后續治療方向提供準確參考。

【關鍵詞】多層螺旋CT;增強;急性肺栓塞;準確性

Clinical investigation of the diagnosis of acute pulmonary embolism by multilayer spiral CT

LIANG Xing

Dongsheng District People&apos;s Hospital, Ordos, Inner Mongolia 017000, China

【Abstract】Objective: To investigate the effect of multiple spiral CT in acute pulmonary embolism.Methods: The selection time was from January to October 2021. A total of 42 patients with acute pulmonary embolism received in our hospital were the researchers. The multilayer helical CT scan examination and multi-layer spiral CT scanning + enhancement were performed respectively to compare the accuracy of different examination methods.Results: 97.62% of multilayer helical CT scan + enhancement with high accuracy of diagnostic acute pulmonary embolism was much higher than 90.48% of multilayer helical CT scan alone, with significant reciprocal differences(P<0.05).Conclusion: The application of multilayer spiral CT examination in diagnostic patients with acute pulmonary embolism not only has high accuracy, but also provides an accurate reference for the subsequent treatment direction of patients.

【Key?Words】Multilayer spiral CT; Enhancement; Acute pulmonary Embolism; Accuracy

急性肺栓塞主要病理特征為呼吸功能和肺循環功能障礙,發生的原因與肺動脈和分支受到右心或者靜脈系統血栓阻塞,臨床癥狀為發紺、咳嗽、胸痛、胸悶、休克等,具有較高的病死率,故盡早確診對疾病的救治具有非常重要的意義[1]。肺動脈造影是診斷急性肺栓塞的“金標準”[2],但是該種檢查方法具有創傷性,且診斷技術和設備的要求較高,臨床應用存在局限性。伴隨著醫療技術水平不斷地提升,多層螺旋CT技術亦得到不斷發展,為此本次研究將多層螺旋CT運用至診斷急性肺栓塞當中,深入分析臨床應用有效性,有關材料如下。

1 材料與方法

1.1 一般資料

擇選時間為2021年1月—10月,我院共計收診42例急性肺栓塞患者為本次研究者,涉及男性患者共計24例,涉及女性患者共計18例,年齡27~71歲,平均年齡(47.65±4.12)歲。

1.2 方法

1.2.1 多層螺旋CT:儀器有美國GE公司提供(型號:Light Speed )64層螺旋CT。將患者的體位緩慢調整為仰臥為,設定電流為350mA,設定電壓為150kV,設定螺距為0.8s,設定層厚為7.5mm,設定矩陣為7.7mm,設定間距為7.5mm,設定窗寬160~200HU,通過掃描獲取患者的病變信息,同時根據患者的具體病情隨時調整各項掃描參數。直到獲取到最佳的CT圖像。

1.2.2 多層螺旋CT掃描+增強:利用高壓注射器,經對比劑碘海醇(mL)自肘靜脈推注,推注速度為3.5mL/s,待注射20mL后行掃描操作,設定層厚16mm×0.6mm,設定螺距0.2~0.43mm,設定管電壓120kV,設定電流350mAs,設定掃描架旋轉1周時間為330ms。掃描位置:下頸椎直至腹腔干動脈,監測面設置在氣管隆突下段1.5cm處,設置層厚為5mm,設置管電壓為120kV,設定電流為60mA,設置層距為0,延時為10s,監測起點為肺動脈,當CT數據超過50HU后,應延時5s行掃描,掃描操作完畢后,將采集后的數據輸送至工作站,行數據處理。

1.3 圖像分析

本次所有多層螺旋CT采集的圖像均由兩位經驗非常豐富的影像技師進行分析,當診斷結果發生分歧后,應討論分析原始圖像,直至結果一致。方能確診。

1.4 判定指標

多層螺旋CT:直接征象為采集圖像陰影呈現血管斷裂或者軌道象,圖像呈現偏心性缺損或者腹壁性缺損,同時存在不規則形態,血管壁和栓子呈現銳角;完全盈確為造影劑未顯影;中央型盈缺為造影劑呈現環管壁影響,表現為軌道征象和環征。間接征象表現為盤狀型肺不張、胸腔積液、肺部高密度帶狀影像、中心動脈擴張、遠端血管消失等。

1.5 觀察指標

分別統計多層螺旋CT掃描及多層螺旋CT掃描+增強,共檢出急性肺栓塞數量,并通過血氣分析以及臨床各項檢查,來提升急性肺栓塞檢出率。

1.6 統計學方法

采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

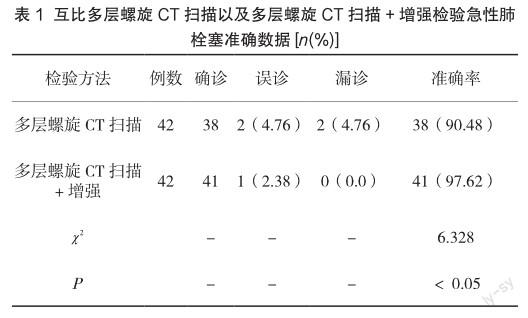

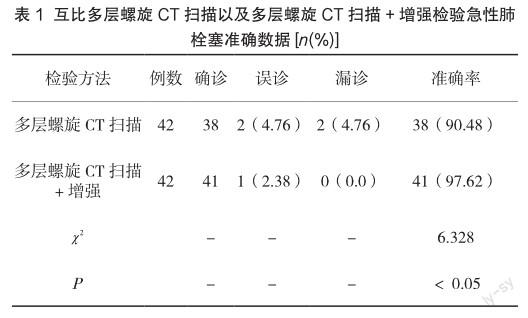

多層螺旋CT掃描+增強在診斷急性肺栓塞準確性高的97.62%遠遠高于單純多層螺旋CT掃描準確性90.48%,互比差異顯著(P<0.05),見表1。

3 討論

急性肺栓塞具有病情發展迅速、起病急、病死率高的特點。通過查找以往相關文獻,在診斷急性肺栓塞中準確率較低,但死亡率高達30%,該數據是僅次于冠心病和高血壓,成為居第三位常見血管源性致死病因[3]。肺栓塞的病發與腫瘤損傷血管壁,增加釋放腫瘤細胞促凝因子;此外手術或者創傷會損傷筋脈壁,引發血液處于高凝狀態。一旦機體感染后,會損傷血管內皮細胞,導致大量的炎性因子釋放,進而血流動力學受到影響,最終引發肺栓塞[4]。為此該病盡早確診、盡早采取有效的救治方案,方能降低病死率,對改善患者的預后有深遠的影響。但在實際檢查工作中,由于肺栓塞患者起病具有一定的隱匿性,故臨床誤診率較高。在影像技術剛開始起步階段,臨床中最常用的檢查方法為X線、心電圖等,由于敏感性、特異性低下,當懷疑為肺栓塞后,還需要為患者進行血管造影或者磁共振等檢查來再次證實,為此檢查用時長,而患者的病情不允許拖延,不僅耽誤了最佳的救治時機,而且患者的生命健康得不到保障。

多層螺旋CT在最近些年來得到迅速的發展,在臨床應用中具有以下優勢,歸納幾點,(1)可以薄層掃描,甚至可以薄層和重疊重建,亞毫米掃描,清晰地顯示肺段動脈小分支圖像,并提升空間分辨率,較小的病灶也能夠及時發現;(2)是掃描時間較短,由于肺栓塞患者會伴有呼吸困難、胸悶、咳嗽等癥狀,在掃描時患者憋氣的時間短,應用多層螺旋CT可以迅速掃描,在極短的時間內就能夠采集到相關數據,以此來減少因患者呼吸所帶來的偽影干擾;(3)重建,當掃描采集后的數據,通過輸送給工作站后,分析后可以多種方式、多種角度重建,更加有利于顯示病變特點,更加有利于發現微小栓子;(4)無損傷,多層螺旋CT掃描+增強注射的對比劑不會危害受檢者的身體,且掃描可操作性性強,更為后續評估患者病情、制定救治方案打下夯實基礎;(5)隨時調整參數,在檢查中可根據患者的情況隨時調整各項參數,讓掃描與造影劑的濃度相符,不僅能夠提升采集圖像的清晰圖,亦能減少因心臟、大血管等波動產生的偽影的干擾,故在一定程度上提升了檢驗工作效率[5]。此外為了減少漏診和誤診情況發生,提升檢驗準確率,另外通過對患者血氣、心電進行分析,充分掌握患者的病情,并制定針對性的治療方案,有利于及時控制患者的病情,并保障其生命健康。

綜上所述,在診斷急性肺栓塞患者中應用多層螺旋CT檢查,不僅具有較高的準確性,亦能夠為患者的后續治療方向提供準確參考,對控制患者病情,改善患者預后均有深遠的意義,故值得臨床借鑒和推廣。

參考文獻

[1] 王志剛.多層螺旋CT診斷急性肺栓塞的臨床有效性分析[J].影像研究與醫學應用,2021,5(15):183-184.

[2] 李永霞,馬躍虎,彭明洋.多層螺旋CT血管成像診斷急性腸系膜上動脈栓塞的臨床應用價值[J].山西醫藥雜志,2020,49(9):1097-1099.

[3] 王剛,畢聰.多層螺旋CT診斷急性肺栓塞的臨床有效性分析[J].影像技術,2020,32(2):46-48.

[4] 高金華.多層螺旋CT與MR肺動脈造影診斷急性肺動脈栓塞的臨床價值評價[J].世界最新醫學信息文摘,2019, 19(84):232-233.

[5] 王永勝,馬雛鳳.急性肺栓塞的影像診斷與介入治療分析[J].影像研究與醫學應用,2019,3(20):129-130.