PBL教學法在小學英語閱讀教學中的實踐應用

陳玉冰

一、PBL教學法的定義

“PBL”是英文“Problem-based learning”的縮寫,意為問題式教學法。PBL是以問題為導向,以學生為中心的教學方法。通過有目的地把學習置于問題情境中,引導學生主動發現問題、合作解決問題,培養學生自主探究、終生學習的能力,實現從能力到人格的整體發展。PBL強調以問題為導向,以學生為中心,以教師為引導幫助學生發現問題,解決問題,培養學生自主學習能力和創新能力的教學模式。

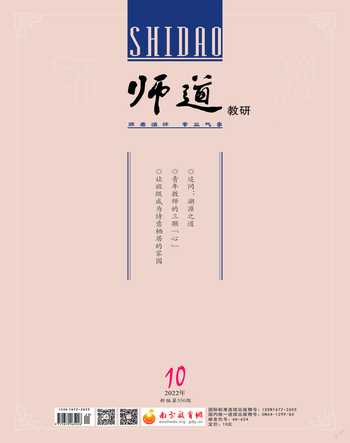

二、教學流程及說明

基于自身教學實踐,筆者不斷總結、歸納,初步構建了基于PBL教學法的小學英語閱讀教學實施流程,如圖1所示。

(一)讀前提出問題,以“問”啟源

閱讀前是問題的產生環節,目的是激活學生已有知識與經驗或者激發學生閱讀興趣。本環節教師通過創設與閱讀主題相關的問題情境,師生共同提出問題,構建問題系統,以“問題”起源,達到以問激趣的目的,為后面的閱讀活動做好情感上、認知和策略上的準備。

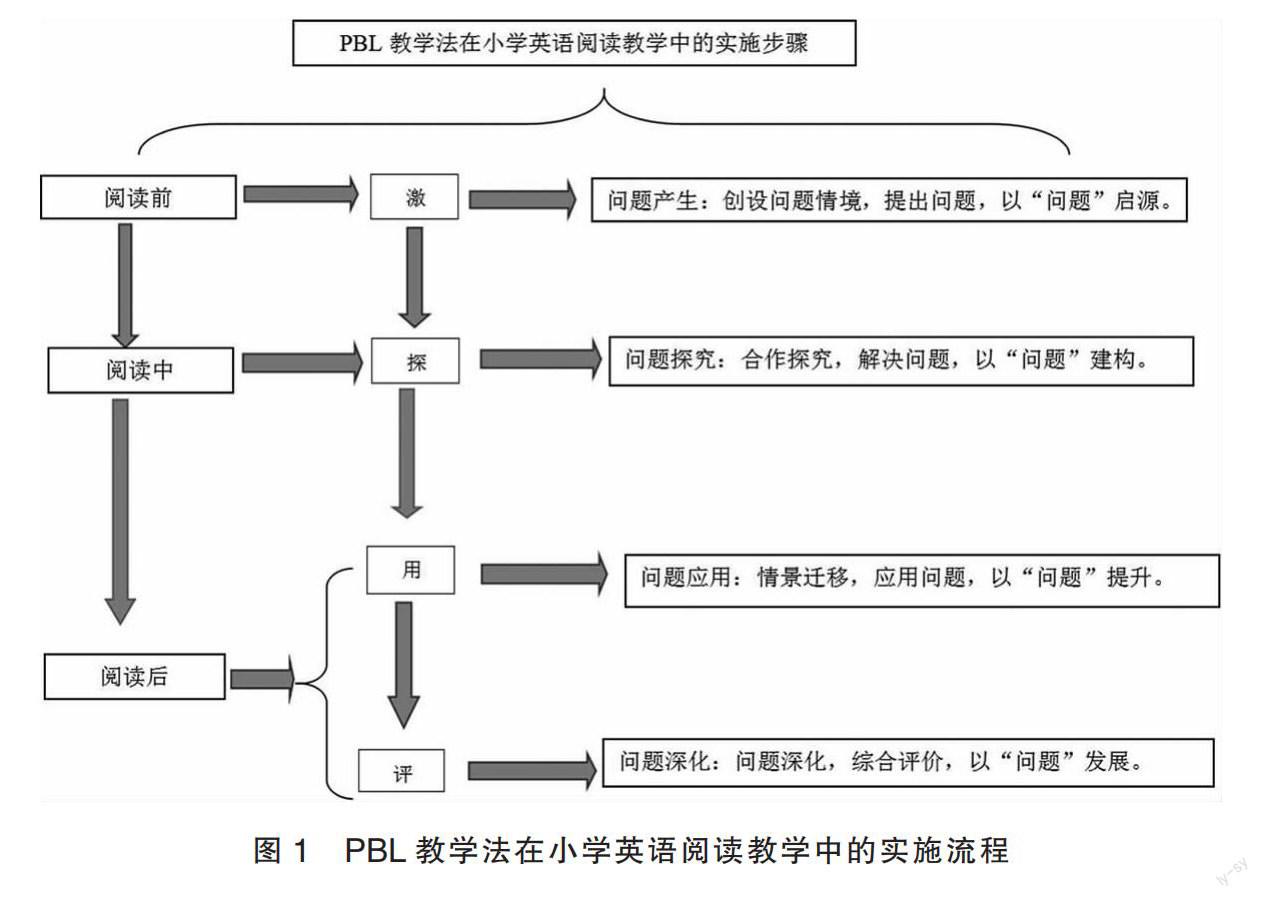

在教學教科版五年級下冊Unit 8 Lets read部分時,在讀前環節,教師先談話引入北京游這個話題,然后播放一個北京的旅游宣傳視頻后提出“If you can take a trip to Beijing,where will you go?”激發學生的學習興趣;然后引導學生看圖說話“What do you know from this picture?”學生通過圖片說出“Ben will take a trip to Beijing.Ben is very excited...”等,最后老師補充說“Its Bens first trip to Beijing and he is very excited.”然后提問“What do you want to know about Bens first trip to Beijing?”給學生思維的空間,發揮孩子的想象,以學生的問題為起點。在這環節教師出示思維導圖(如圖2),先引導學生說一說旅游的幾要素,喚起學生的舊知,為學生提出問題提供語言支架。此時教師可以將學生提出的問題寫在黑板上,以便在文章的詳細教學中解決。

需要注意的是,學生的思維總是受認知、經驗等方面的限制,會提出很多問題,但提出的問題膚淺而零亂。因此,課堂上教師要善于追問,不斷引出新問題,將學生的思維引向“深”和“廣”。面對諸多問題,教師一個一個解決顯然是不行的,而是要梳理問題。將簡單的問題解決,并從板書中剔除;同時梳理復雜的問題,調整問題的順序,形成問題鏈,為后面的閱讀理解做好鋪墊。

(二)讀中探究解決問題,以“問題”建構

閱讀中是問題探究環節,本環節以問題推進學生學習,引導幫助學生讀懂所閱讀的內容,指導學生通過合作探究的方式有效提取信息、加工信息,習得閱讀策略,從而達到解決問題,以“問題”建構知識的一個探索過程。教學中教師由扶到放,逐漸減少輔導,并增加學生自主閱讀。如,教師在完成任務活動的過程中,可以先示范引導學生一起完成,然后再慢慢放手讓學生合作完成。

再以Unit 8 Bens first trip to Beijing一課為例,在While-reading環節,教師圍繞核心問題“What will Ben do in Beijing?”設計了“Watch and answer,read and match,read and answer”三個活動讓學生進行閱讀,理解閱讀文本,獲取、梳理語言知識。師生教學對話如下:

T:Boys and girls, where will Ben go?Lets watch and answer.

S1:I think Ben will go to Tianan men,the Summer Palace, the Great Wall and Wangfujing Street.

T:Well done!But when, where, and how will Ben go there?(指向板書提問)Lets read and match.此環節先讓學生帶著問題再次研讀文本,自主解決問題,再通過語言支架(Ben will go to_______________.),小組內分享交流問題的答案。在交流分享中,學生便會發現彼此的答案存在差異,并通過爭論得出正確的答案,最后小組匯報合作學習成果,并形成部分板書,整個學習過程是知識的建構與生成的過程。

最后教師圍繞核心問題提出了下面5個小問題,引導學生再細讀文本,深挖文本內涵,找出Ben在北京計劃做的具體事情。下面是教師出示的5個問題:

Q1:What will Ben do this evening?

Q2:What will Ben do at the Great Wall?

Q3:What will Ben do in the Summer Palace?

Q4:What will Ben do in Wangfujing Street?

Q5:What will Ben do on Saturday?

從核心問題到圍繞核心問題,展開了這些小問題。在老師的引導和幫助下,創設探究的情境,促進學生圍繞系列問題更好地深入理解文本,培養了學生的思維能力,并提供給學生思考和回答核心問題的語言支持,老師的有效提問,是帶動他們閱讀和體驗的關鍵環節。

(三)讀后應用問題,以“問題”提升

讀后環節是學生深入理解后,在運用分析時提升思維能力的重要階段。讀后活動的設計必須緊扣文本的主題或話題,通過不同的活動讓學生體悟、概括、內化新知解決新問題,同時創設新情境問題,把新知與未知、課內與課外學習有效鏈接,發展學生創造性思維。讀后活動除了常用的復述、表演、創編、續寫等活動外,在PBL教學模式下的讀后活動更側重于能圍繞主題設計有價值的討論話題,讓學生在討論交流中創造性地使用語言,內化語言,應用問題,達到以“問題”提升,學以致用的目的。

在教學教科版六年級上冊Unit 4 I like the city very much一課時,在讀后環節學生先根據板書搭建的語言支架復述課文,然后討論回答問題“What is good and bad about living in a big city?”最后通過追問“Do you like the city?Why?”等能激發學生思維的批判性、創造性和發散性的系列問題,促進學生語言能力的提高與思維的提升。通過系列讀后活動遷移情景,應用問題,達到以“問題”提升,從而有效提升學生的綜合語言運用能力,培養學生的核心素養。

(四)讀后評價問題,以“問題”發展

在PBL教學模式中,除了在讀前問題產生環節、讀中問題解決環節的即時評價和表現性評價外,在讀后環節教師可以設計總結性問題,以問題引導學生對本節課的學習過程、所學知識進行回顧和總結。在回顧總結時,教師要再次引導學生提出自己產生的問題。在學生提出各自的問題之后,教師可以先組織學生進行互評,以互評初步解決彼此的學習問題。然后,教師再對學生不能解決的問題進行針對性解答,并引導學生對教師的教學行為進行評價,促使教師持續反思和改進教學,推動以評促學,以評促教。

以教科版五年級上冊Unit 6 Lets read一課為例,在完成教學后,教師創設了學生提問的機會:這節課我們學習了什么?對于剛才學的知識還有什么問題嗎?這樣的問題的提出有利于學生在頭腦中簡單整理知識的掌握程度,之后發現困惑,提出問題。學生在思考后會提出各類問題,如文中頻率副詞often,seldom,always,usually的用法,Jiamin一家人飯后會做些什么等問題。所有問題的解答都是先讓學生嘗試利用已知解決,然后教師再進行補充解答。最后,教師在收集學生課堂成果和課后作業后,教師要充分發揮支持者、幫助者的作用,針對學生的問題提供及時指導與反饋,幫助學生準確、豐富地建構主題意義。

此環節學生要利用從課文中獲取的知識以及原有的語言知識、文化知識、方法策略等,進行資源整合,合作解決真實生活中的問題,側重問題的解決能力、自學能力和學習態度等,體現正確的態度和價值觀,做到內化于心,外化于行,達到知行合一的目的。

責任編輯 龍建剛