兩封珍貴書信 一段苦學人生

慧鑒堂主人

李可染先生的繪畫、書法作品我們經常能見到,而其親筆所書的信件卻極難得見。近見李可染寫給黃草予的兩封信,引起筆者不少的感慨與遐思。

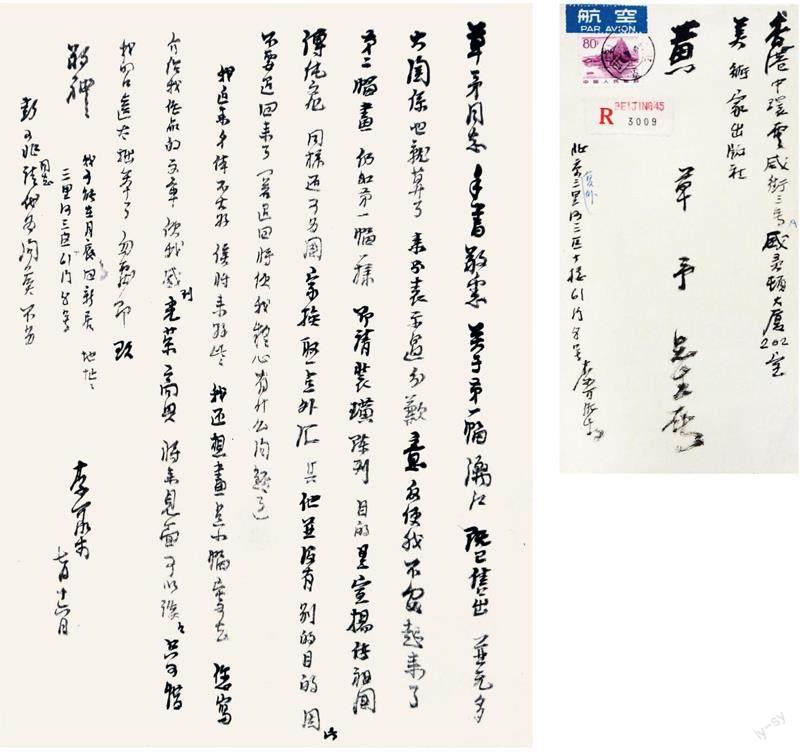

這兩封信均寫于1973年,一封于6月22日,另一封則于7月16日。更為難得的是,這絕不是兩封互不相干的信,其內容具有相當的關聯性,讀起來頗有趣味。

與畫風一致的“醬當體”

上世紀60年代,為提高自己的書法水平,改掉軟弱、柔媚的毛病,李可染反復揣摩漢隸、北碑,甚至用手指研習、臨寫各種字體。為了鍛煉筆力,他有意用鋼筆、圓珠筆、毛筆書寫各種文字材料,逐漸形成了一種與其畫風相一致的“醬當體”風格。這種書風生澀、古拙、沉雄、渾厚,獨具特色,自成一家。

在這兩封信中,李可染的墨筆小楷書法使人印象深刻,其書寫如繪畫一般,講究布局,突出重點。每封信都以濃墨開頭,以突出收信人。信中的“ 敬禮”和落款也是字大墨濃,以表恭敬之意。每封信在敘述主要內容之后,都會有附加之語。信中另外加入的人和事,又進一步擴大了內容和意趣。可以說,這兩封書信既有設計,又有“另加”,自成體系。

觀信洞悉書風之變

這兩封信讓我們得以見到李可染墨筆小楷的樣貌,洞悉其書法的演進路徑,而更重要的是其書信充滿真情實感的內容和耗費時間所體現出的珍貴性。

兩封信(圖1、圖2)及釋文如下,讀完必能對李可染的藝術人生有所體悟。

信件一(圖1)釋文:

圖1 李可染致黃草予信(2頁) 54厘米×39厘米

草予兄:

電報收到,老友關懷,甚為感激。我已二十四年沒有舉辦畫展,不管客觀情況如何,總想辦得較為嚴肅隆重些。多年來我深感中國繪畫尚未能為外國人真正了解,看來宣傳工作實為必要。前寄上彩色畫照25張,包括山水、牧牛、人物和吳冠中的文章,希望您能寫一篇有分量介紹文壓軸。

圖版的排列請囑把不同內容、色調、濃淡相向排列。以取對比益彰的效果。您是專家,不勞多說。畫展日期是十月十三日,宣傳品是否可以到達日本等等,這些請與考慮、酌裁。前蒙您為小庚寫介紹文章并發表許多作品,這是對他最大的提攜和鼓勵。這事應向您致謝。

玲麟近況如何?她的藝術猛進,令人吃驚。送我作品和相冊,蒙她惦念,望代為致意問候。

匆此 即致

敬禮

可染 六月廿二日

照片《苦吟圖》底片偏藍,看是否可以修正。這期《美術家》希望多寄我一些,效果若好,我想加印五十本,書價照付,不必客氣。

照片(本人)三張,請選用。

圖2 李可染致黃草予信(1頁1封)信30厘米×21厘米 封23厘米×12厘米

信件二(圖2)釋文:

草予同志:

手書敬悉。關于第一幅《漓江》,既已售出,并無多大關系,也就算了。來書表示過分歉意,反使我不安起來了。第二幅畫仍和第一幅一樣,即請裝潢陳列,目的是宣揚祖國傳統文化,同樣還可為國家換取一點外匯,其他并沒有別的目的,因此不要退回來了。(若退回將使我疑心有什么問題了。)

我近來身體不大好,待將來好些,我還想畫點小幅寄去。您寫介紹我作品的文章,使我感到光榮、高興,將來見面可以談談。只可惜我的口齒太拙笨了。

匆復、即致

敬禮

李可染 七月十六日

我可能在月底回新居,地址:三里河三區61門8號

彭可兆同志請代為問候,不另。

上世紀70年代初期,李可染暫住北京民族飯店招待所,專為外交部作畫。那一時期他只創作兩類題材:一是漓江,一是井岡山。這兩封信,就是他這段時期藝術實踐的記錄。

信的上款人黃草予,原名黃蒙田(19 19年生),是李可染的一位朋友,廣東臺山人,19 45 年定居香港。他是當代藝術評論家、畫家、作家,與近現代許多著名書畫家都有交往。為適應中國改革的需要,黃草予于19 7 8年4月在香港創辦《美術家》雜志,向海內外介紹推廣內地藝術名家與國外藝術名家的作品,以促進中外文化交流。其刊名即為李可染所題。

信中提及的“小庚”,即李可染的小兒子李庚。從李可染殷切的話語中可知,李庚很小就受到父親看重,被寄予了很大希望。信中的“玲麟”即張玲麟,藝名鐘情,湖南長沙人。她19 4 9年到香港,19 52年開始演藝生涯,前后出演多部電影,曾是香港著名女星。后息影學畫,練就了不凡的國畫造詣。在藝術品拍賣市場上,也曾見到她收藏的李可染作品釋出。彭可兆是香港書畫文玩學會會長,原香港集古齋經理。自上世紀70 年代起,他常協助中國內地書畫家在香港舉辦展覽、出售畫作等事宜,與現當代諸多名家建立了深厚友誼。

小信札 大情懷

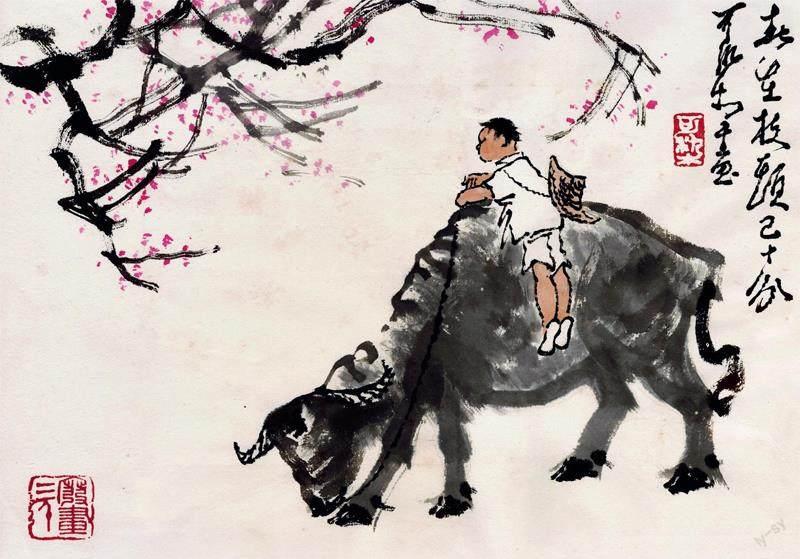

比起繪畫,書信要先有腹稿,再用蠅頭小楷精心書寫,完成之后還要重看一遍,再另外補遺加注。李可染晚年時,畫他最擅長、最熟練的牧牛圖(圖3),完成一幅僅需十幾分鐘。而這兩封信共計650多字,工工整整,一絲不茍,滯筆慢寫,要花費多少時間?絕不是一兩幅牧牛圖的時間能完成的。由此可見,寫信所付出的時間與功力,更見此二信的珍貴。

由此,筆者想到李可染的“苦學派”理論。李可染曾對學生們講過“苦學派”的內涵:“共同特點是汲取大自然的精華進行創造,治學態度嚴謹、認真、刻苦、頑強;畫風嚴謹深厚、飽滿、凝重;氣勢博大雄渾;基本功扎實過硬。這也可以說明是‘苦學派的一些特征、個性。”

這兩封信就特別能體現他刻苦頑強的“苦學派”奮斗精神,觀其書跡,可直達人心深處。令人感慨的是,其信中提到的兩幅畫,雖是其繪畫嶄新開拓的代表,更是其藝術生命中難以忽略、令人扼腕嘆息的作品:“苦吟圖”,正是“ 文革”初期遭到批判的“黑畫”,而此次回京剛畫“革命山水”的“漓江”,在“文革”中的1974年,又因“ 右傾翻案風、妄圖否定文化大革命”的罪名,再次遭到批判。

從1978年開始,李可染先后當選三屆全國政協委員,1979年底當選中國美協副主席。1981年底,中國畫研究院成立,李可染出任院長。此后十年,李可染與中國畫開始真正創造輝煌,走向世界。

記得2009年,筆者曾發表過一篇《書札漫筆》的短文,指出信札大可關系國家興亡,小可表述人間悲喜,世間百態盡現其中。究其根源,是信札具有的時間性、真實性、私密性和特指性。見字如見人,讀信如讀史。書信內,國事、家事,藝事,盡在其中。

一滴水可以折射太陽光輝,一段苦難可見人生不易。“可貴者膽、所要者魂”,李可染以他對祖國的深情、對家人的關愛、對藝術的執著、對朋友的真誠為根本,在不斷遭受打擊的逆境中,以寬廣的胸懷、拳拳愛國之心、頑強奮斗之力,不斷拼搏攀登,終使“ 東方既白”,萬山紅遍,使自己成為享譽世界的書畫藝術大師,使作品成為中華民族的寶貴遺產(國家規定所有作品一律不得出境),實在可敬可嘆。

如今,李可染先生逝世已有33年,就連鄒佩珠先生仙逝也已7年,李小可也于去年4月離開了我們。“實者慧,仁者壽”,鄒佩珠先生曾攜李小可、李珠、李庚,一同將李可染作品200余件集中捐贈給國家。他們與可染先生一樣,以赤誠的愛國心、責任感和使命感,盡一切努力,使中華民族的書畫藝術薪火相傳,“為祖國山河立傳”。

鄒佩珠先生還在世時,每年清明節和金秋時節,我們這些可染先生的家人、朋友們都會一同前去祭奠他。此情此景已再難有,每當思及此,我都忍不住嘆息,真是日月如梭、人生易老。

李可染 《春在枝頭已十分》 25厘米×35厘米李可染晚年時畫最擅長、最熟練的牧牛圖,據說完成一幅僅需十幾分鐘。