風骨的細節

余雯婷 李君 王雪

位于文郁堂古建筑對面“廢墟咖啡”二層的餐廳空間。極具現代感的混凝土結構圍合內,陳設著設計款的餐桌和四把明式黃花梨座椅,讓現代的力量感與傳統的溫潤感共聚一室,形成氣質和肌理的對比,饒有情趣。

書桌上是田家青先生多年研究明清家具的論文舊文稿以及創作手稿。

田家青 那一口氣

無論是鑒賞藝術與古典家具,又或是從明式家具出發,探索符合當下時代精神的創新設計,多年來田家青先生一直跟自己較著勁兒,尋找“不差一口氣的好”。那一口氣,往往發生在最微妙,難以捕捉,又最見功力之處,凝結在藝術修養、為人處世、人生境界之上。

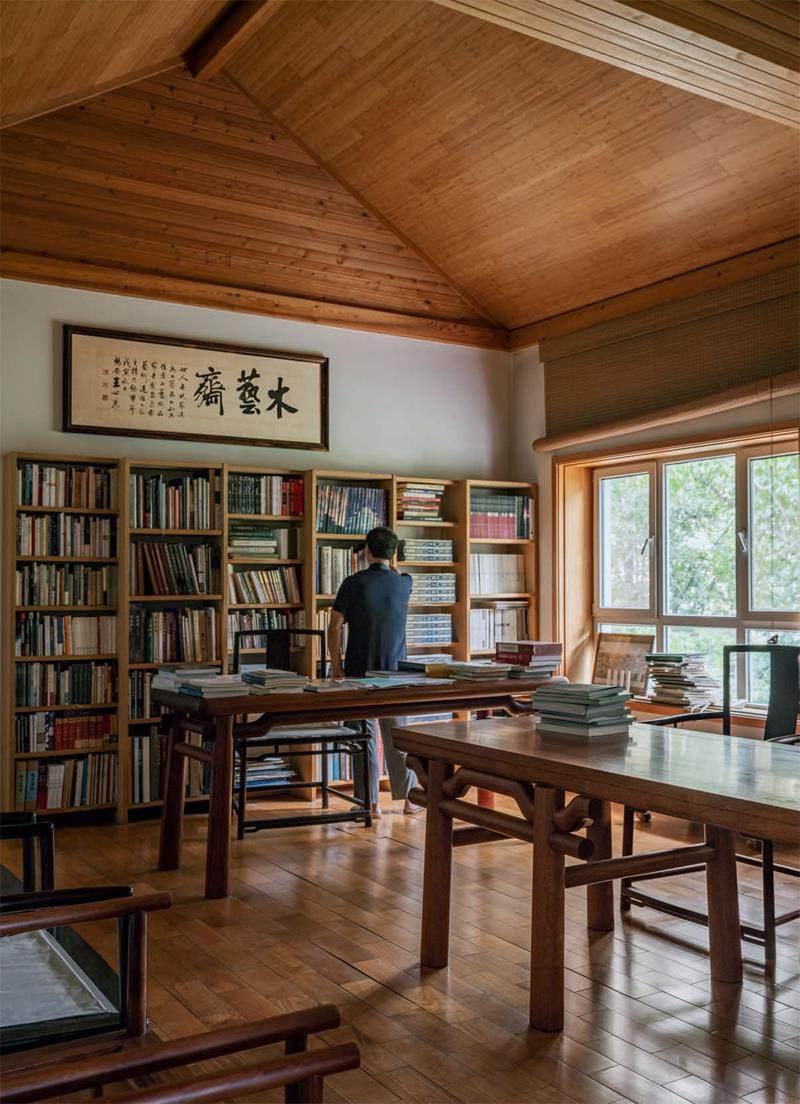

田家青,多年潛心于古典家具研究,是王世襄先生唯一的入室弟子,是享譽海內外的專家,他注重理論與實踐相結合,自1996年以來,開創了視家具為藝術品的創作實踐,設計制作具有當今時代風格的傳統家具,出版有《明韻——田家青設計家具作品集》等著作。這里是田先生的書房,上方懸掛著王世襄先生題的”木藝齋“牌匾。書架前方是一張花梨獨板大案,中間則是一張借鑒了建筑美學又得明式家具精神的羅鍋棖雙墩大畫案。此案雖大,但可以拆卸,搬運和組裝并不費力。

這里是田先生工作和生活的空間,擺放著各式由他設計的家具以及他的收藏。其中最令人印象深刻的,則是這套以KEF Muon為音箱,可稱超級水準的播放系統。他花了六年時間,來組建這套器材,也是為了找到那“不差一口氣的好。”

初次拜訪田家青先生,不免想起他曾在書中描寫第一次去王世襄先生家的情景,“見到幾間房都擺滿了明代家具(現都收藏在上海博物館),其他地方放的都是書籍和資料,只留下一條過道。屋里看似繁亂,卻顯示出非同一般的格調和品位,更透著主人的學識和修養。”而家如其人,同樣也適用于田家青先生,空間里的收藏與神韻先不表,只是田先生的個性與氣場,便已為嚴謹與務實做了最好的詮釋。譬如,我們要談起明式家具與審美的話題,盡管在他幾十年的研究與實踐范疇內,他也絕不會出于客氣而夸夸其談,而是隱而不談地遞給我幾本著作,包括一本即將要出版的古典音樂樣書,“看,是真的看,你就知道田家青是怎么回事了!”

再次拜訪時,因為有了之前的了解與功課打底,心里便略微坦然了。對照他此前談起王世襄先生干實事,不務虛的比喻:“恰似明式家具,不設非功能的裝飾部件。好的明式家具,拆不走一個部件,一拆它就塌了,就散了。不刻意裝飾卻能做到最佳的裝飾效果,這才是真本事。”不免對此番話題生出新的感悟,所謂學問、知識、審美的傳承,只是顯性的表象,而隱藏在其背后,無論是從歷史上有風骨的明代文人,到王先生,抑或田先生,那最有價值的傳承,或許正是凝結在藝術修養、為人處世、人生境界之上的那一口倔強的氣。

時光回轉到20世紀80年代,王世襄先生傾注了數十年心血的《明式家具珍賞》與《明式家具研究》相繼出版。在中國藝術史上,第一次成功地以理論與實踐相結合的方式,將明式家具全面而系統地展示,引發了世界范圍的明清家具收藏與研究熱潮,被奉為傳世經典著作。在治學與研究方面,“王先生可是一絲不茍、嚴謹至極,憑著‘傻勁兒和狠勁兒”。作為王世襄先生的唯一入室弟子,田先生跟隨他幾十載做學術研究、梳理收藏體系,又受到他的支持與鼓勵,在傳統中找到新的創作思路,開創了家具設計和制作的新領域。這股“狠勁兒”被傳承下來,“不停跟自己較勁兒”,而較勁兒的目的,便是為了達到那“不差一口氣的好”!他說,任何事兒要想做得好,做得絕,都需要“不差一口氣的好” ,不僅要下功夫,必須要有一股跟自己過不去的勁頭才能達到。”這股“狠勁兒”,常讓他能很快地抓住事情的核心,也練就了好眼力。比如在鑒賞古董家具時,一般人看外觀和用料,專家學者還會從造型、裝飾風格入手,田先生則看其“基因”。“我能告訴你這件家具諸多的相關信息:年代,用料,哪個地區做的,是什么脾氣的人做的,做得好不好,是否有偷手,在哪里偷手,耍了什么心眼,抖了什么機靈,歷史上是否被修復改動過,改過幾次,怎么改的,什么人改的,為什么改,一兩眼掃過去,我心里就都明白了。”

在田家青先生的眼中,長久以來,世人對家具似乎有一個固化的觀念,認為可以使用的器物只能算得上陳設器,而繪畫、雕塑等不能使用的才稱得上是藝術品。“其實,優秀的古典家具承載著設計制作者的思想,可以表達出深刻的內涵,能夠融入生活,在與使用者直接的接觸中,給人藝術的享受。就藝術而言,明式家具與繪畫、雕塑、竹刻一樣,都可以承載人的思想,表現深刻的內涵,給人以藝術的震撼與美的享受。但相比之下,繪畫、雕塑、竹刻等藝術形式更偏于純藝術范疇,屬于鑒賞品;而明式家具不僅可觀賞,還有使用功能,更貼近人,更融入生活,從這一角度著眼,家具藝術比純藝術作品更加現實。”

“同時,研究明式家具的意義又遠遠超出對于具體器物及其藝術性的鑒賞范疇,明式家具的核心哲理對當今的人文環境與道德觀念仍不失為一種深刻的啟迪。明式家具的人文氣質和藝術品位,是很好的美育教材,讓人們看到的中國文化不只是雕龍畫鳳的宮廷氣象。明式家具注重內涵、擯棄浮華,當功能與形式無法兩全時,形式要讓位于功能;明式家具的制作講究法度,推崇嚴謹的榫卯結構,一招一式不僅是技藝,同時也是職業道德的體現;明代工匠惜料如金、不事奢華、崇尚樸實,正體現了當今應該提倡的務實精神。”

他亦會從創作者的角度來看待明式家具的人情味兒。“每件都有個性,重要原因之一就是它們不是按圖紙機械地生產出來的,而是工匠們在自然經濟條件下,在沒有絕對定式的自由空間里,充分發揮想象力和創造性,一件一件制作出來的。因此,明式家具中除了成對、成堂的以外,造型和結構完全相同的較為少見。工匠們在制作家具的過程中,把自己對美的理解、對生活的感受、對未來的向往,以及個人的脾氣秉性都通過他們手中的家具充分表達了出來。在此過程中,他們自覺或不自覺地進入了‘物我合一的藝術創作境界,在這種境界中制造出的家具自然地融入了人性和藝術性,使其在具有使用功能的同時也成為一種藝術品。明式家具之所以具有很高的藝術成就,一個重要原因正在于此。”

這種“物我合一”的境界,也在后來他與王世襄先生商議,研究制作既具有古典韻味,又融入了現代精神的家具作品上得到了印證。20世紀90年代初,田家青先生組建了古典家具研究室,1995年至2001 年,完成了第一個系列作品的設計與制作。這套家具取名“明韻”,包括案、桌、椅、書格、床、榻、書帖架等共20件家具,從選材到制作,延續了明式家具的沉穩氣質和精湛嚴謹的工藝,又從當下的審美和生活方式出發,做出了創新的嘗試。“明韻”之后,田先生的創作設計思路越展越開,重點由繼承轉向創新。在中國古典家具中,當屬文人使用的大畫案的身份最高,也是最見功力的家具。1995 年,與王世襄先生共同設計了著名的花梨大案后,他又陸續設計了多件創新的大案。比如擺在工作室里的這件“方圓之間”大案,就是由他構思造型設計,和徐冰共同創意的極具現代感與藝術性的畫案。

多年來,田先生幾乎沒有休息過,每日的事情都安排得滿滿當當,用他自己的話說“更不知道什么叫休假、旅游”,而他的解壓方式,恐怕就是聽聽古典音樂,或是與自己收藏的古董手風琴、火機、古代計時器等心愛之物神交。在他的心里,無論是研究古代藝術與文物,還是設計家具,若想找到那“不差一口氣的好”,就不能局限在一個圈子里,要“站得高、看得遠、看得深”,好的藝術形式都是相通的,而跨界也是重要的事情,“記住一句話,功夫都在功夫之外”,他說。近幾年,田先生將精力主要放在總結古典家具研究經驗,也系統梳理著自己的愛好和收藏感悟。回到文章開頭的小插曲,積攢了一肚子的學問,田先生的書寫得深入淺出,帶著獨特的視角與見解,又不失幽默與風趣。談起我的“讀后感”,田先生感嘆,“啟功先生有句話,我特別認同,‘行文要簡淺顯;做人要平實真。”

1.田先生日常的工作間,大案上擺放的是他制作的古典家具模型。

2.書房入口的小景,條案上是朱家溍先生寫的題跋。

3“. 方圓之間”大案以棱角分明的獨板方材為案面,以經典的橢圓材為腿足,正面鐫刻徐冰的“英文書法”作品,寓意“最懂與自然配合之道”。這件大案以“天方地圓”的結構,顛覆了固有模式,傳統元素的重新組合賦予了它當代生活的氣息。

空間里擺放著田先生設計制作的條案,以及各式家具模型。墻面上懸掛著“方圓之間”大案的照片與解讀。

墻上是藝術家趙柯丞的作品《西游記——悟空》。茶桌是壹貳入木的傳統系列的禪茶桌,茶桌以緬甸花梨木制,四面平式,桌面格角攢邊框鑲嵌板心;座椅是同一系列的禪茶椅,禪椅成對,以緬甸花梨木制。

來自壹貳入木的傳統系列的雕花卷幾,簡單的線條極其富有幾何美感,材質是非洲黑檀木。上面擺放的是路陽不斷調試、打磨的家具部件。

路陽 藏隱入木

在路陽的眼里,明式家具這座美學“大山”,古人已經做到了極致,不一定有人能超越過去,但他一直循著傳承與創新的道路,攀登著這座文化與美學的大山。他認為,這就像是因果關系,不要抱著功利心,去追求“果”,而應該回到“因”,先把事情做好,回到本心。這也是他研習明式家具,從那些內斂、含蓄又恰到好處的線條中,得到的滋養與感悟。

1.路陽,壹貳入木創始人、設計師。在研習青州佛造像時,被其自然樸素含蓄內斂的東方審美所感染,喚醒了他傳播東方美學的決心,以書房和茶室空間為契機,探索東方精神追求與當代生活空間的融合。他倚靠的是來自壹貳入木的傳統系列的兩儀餐柜,材質是緬甸花梨木。

2.壹貳入木的傳統系列的子曰書柜,書柜一組三件,以北美黑胡桃木制,左右兩側書架形制統一。架幾案同樣是來自傳統系列的子曰書桌,以北美黑胡桃木制,案面攢邊裝板,邊抹嵌入銅線實現虛實交替的視覺效果。一旁的子曰書椅,是南官帽椅,以緬甸花梨木制,椅型取自傳統官帽椅。

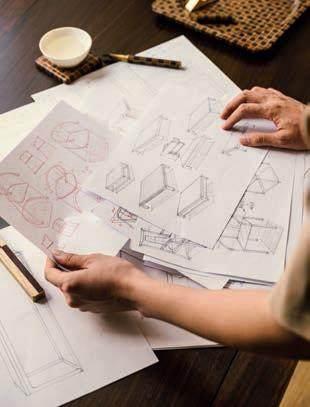

3.路陽繪制的家具手稿,放置茶杯的是來自壹貳入木的長物系列的寄木盤,一旁的筆是同一系列的格韻鋼筆,材質皆為黑檀花梨。

對頁 座椅是來自壹貳入木的傳統系列的布面禪椅,禪椅以緬甸花梨木制,座面格角攢邊框鑲嵌布面。后背的屏風是同一系列的兩儀屏風,緬甸花梨與北美黑胡桃兩種名貴木質正反結合使屏風兩面可交互使用,適配于更多環境。

作為新一代的設計師和壹貳入木品牌的創辦人,路陽謙虛地稱自己曾是設計的“門外漢”,他本科學的是動畫導演專業,而研究生又學習油畫,“沒有系統地學過設計,我的想法和理念都是從藝術上來的,但藝術又是相通的。”2015年,他創辦了壹貳入木,而核心家具系列的設計靈感則來自于經典明式家具的改良,渴望繼承明式家具的審美、榫卯工藝、天圓地方、天人合一等東方美學觀念,又融入當下的生活方式,探索新型材料,智能化的科學配件。之所以未從事動畫或藝術行當,而選擇設計,除了因為父親鐘愛收藏,他從小便對東方傳統文化耳濡目染之外,也在于他對于數據、關系比例,有著天生的敏感。“給我一個數據,我腦子里的基本尺寸建模就出來了,能把觀念快速成型,我想象的東西和實際做出來幾乎無誤,發現自己很適合做家具。”而將明式家具的繼承和創新,作為設計的母題,也與他個人的審美與興趣點有關。“無論是器物、字畫,還是電影、服裝,我都喜歡內斂和含蓄,偏文人的風格。這與明式家具的審美很相似,沒有一個線條是多余的,多一條少一條都不行,那種嚴肅、極致的形式,我很喜歡。”

在他的眼中,明式家具為何時至今日依舊經典,與我們這個民族所傳承的性格、文化脈絡是相通的。“我們談事情還是會在飯桌上,也講究‘有十說三,不會把一件事情說透,要留一些空間。而明式家具里蘊含的那種內斂、含蓄的底層邏輯,以及文人、士大夫的隱趣,正體現在家具上——你在使用的時候,坐下來,才會發現原來還有這樣一道恰到好處的弧線。”同時,在追求天人合一的哲學態度上,也對當下生活極有啟發,人的內心要不斷地下沉,要去追求事物的本質,而不是形式,“就像明式家具的形制,那些線條,直抵你的內心。”

路陽在做設計時,也會去考量如何留存這種氣質和精神。“我希望夯實地去做,不要形式大于內容,把設計藏在想要表達的氣質里,而不是設計感本身。”而研究明式家具時,對他最有影響的,“就是把你想做的東西藏起來,藏好了,夯實了。”他設計的禪茶椅,一條弧線打磨了七八遍,花了兩年半的時間,去調整一個椅背的高度。對使用者來說,這些都是看不見的功夫,但對他來說,又是最為重要的事情。

在創新層面,他亦有諸多考量。“我們的生活節奏和環境都改變了,不再是住在大宅院里,遠行見朋友要乘半年馬車的那個年代。當代的生活,晚上回家打開燈,家里也是通明的,不再是明代的大宅院,從自然光線的條件下去看家具和器物,所以器形和色感,都會有所改變;而物質條件也變了,材料更多元,功能更復合,比如我們可以用亞克力、銅線去做設計。使用功能也更講究智能需求,比如我們設計的茶桌,手機放在上面就可以充電。”

“對生活發生興趣”,是路陽在創辦壹貳入木之初時使用的宣傳語。“當時只是單純地喜歡這句話,希望用積極善良的方式,去發現生活中的美好。而現在,越來越覺得這種美好很重要,能溫潤我們的內心。盡管生活節奏變快,接觸的信息和資訊越來越紛雜,我們對生活也不要變得麻木,要對這種美好有開放度。比如在忙碌工作、加班之后,回到家里,可以很舒服地坐在茶桌前,或是飄窗上,打開一盞燈,喝一杯茶。通過一件家具,或是一個器物,喚醒那個安靜的瞬間,得到片刻的撫慰。其實探求明式生活美學,或是在當下的生活找到平衡,都是在完善生命的過程,我們最終希望呈現這樣一種回歸本心的生活狀態。”

郁建明 堂前明月

一路水墨點染的民居延伸出去,跟都會的脂粉氣“一刀兩斷”,反露出院堂明月清風的真顏。到底是原汁原味的明代院落,歷史的況味和文化的密碼都藏在文郁堂中。幾根大柱一撐、木梁一橫,便把精神骨架立了起來,身在其中,人有人的風骨,物有物的氣度,時空也變得格外惹人遐思,好似輕易就能通到杜麗娘的牡丹亭里,唐伯虎的桃花詩中,然后就著那堂前古典的月色,舉一杯酒,蓄萬里心。

文郁堂古建筑部分,“前棟”的中堂,保持了徽州明代宅院呈中軸對稱的形式。“文郁堂”匾額是主人郁先生偶然收藏到的一塊老匾額,其下放置著一張老條案,案上擺放著老的插屏,兩側為清代瓷瓶,寓意“終身平靜”,是典型的徽州民居的講究。案前配有一張八仙桌和兩把官帽椅,兩側則是定制設計的略帶宋風的皮榻,既尊重了徽州民居的傳統制式,又增加了舒適度。前景處,老的柱礎上放著一張黟縣青石的老石板。整個中堂內展示的繪畫作品均為主人的私人收藏。

今夏焦灼寡雨。繞村的眾川河水枯瘦了,荷塘也只見豐麗難尋裊娜。幸而古老的呈坎向來清秀,山環水繞、粉墻黛瓦,街巷眾多,故事更多。只說它依《易經》布局的村落建設,把天然與人文相結合的巧思,就配得上這里自東漢末起1800年的歷史。地處徽州,呈坎的美就像是從新安畫派的宣紙上暈染出來的,明代特有的人字形山墻互為錯落,宣示著它作為中國保存最完好的明代建筑群之雅正。村落雖小,韻致卻綿延不絕,這是時間與文化積淀出的殊勝。村內150余處宋元明清遺留的古建筑襯得這里的月色格外古典,仿佛隨意一側身就會“遇上”那個善畫的羅聘。其中49處等級和完整度皆高的國家級“文保”單位則讓它能底氣十足地說一聲:這里有“國保”,也是“國寶”。

文郁堂坐落在鐘英街上。曾經村里的達官貴人都集中于這條官街。先生姓郁,文郁堂的郁,當年偶得這塊古匾額時,他想的便是要留住這份徽州文脈的蓊郁久長。郁先生說人與房子總要講機緣,他與眼前這座明代宅院的緣分大概要打學生時代講起。那時候,他跟著美院老師來村里寫生,被這里的山水人文打動;后來,他作為老師帶著美院學生來村里寫生,仍被這里的山水人文打動;再后來,職業和領域不斷轉換,對呈坎的醉心卻從來未變。“當時從合肥過來,開車近6個小時,全是鄉道。”他卻樂此不疲。在考察了無數徽州的村落后,“各有各的精彩,但還是呈坎的狀態和制式我最喜歡。”那是18年前,想要買一座古宅的念頭是無畏也無為的,“隱約里也是對理想生活方式的探索吧。我的工作很入世,但性格適合遠離都市。”一處古村暮色中的明代院落,剛剛好。

文郁堂的主體是兩座分別在2001年和2008年被評為重點保護文物的明代萬歷年間建筑。前棟屬于新安中醫世家傳人,后棟則是徽州鹽商的府邸。盡管在建筑修復過程中大家推斷這兩位主人應為兄弟,但一文一商間還是將宅子演繹出了不同氣質。尤其是整體保存相對完好的“后棟”,“ 大柱、冬瓜梁、旱天井都在,氣質也在。”而在5年之后才被收歸的“前棟”則需進行更多的清理工作,將后期搭建的眾多房間清除,原本的木梁結構得以修復,建筑團隊還給它造出一個用當地明代老石條,按明代制式“還原”的水天井,與后棟原本的旱天井形成差異性對話。而曾經兩家共用的廚房,如今則作為小畫廊連綴起兩個宅子,主人的藝術收藏靜呈其間,筆底生風、畫里搖紅,一轉身就是500年的幽夢。

“這兩個宅子的空間尺度都不大,氣度卻非凡。”即便第一眼看時,這古村落寞的明代宅院早已是‘廉頗老矣,但“就是那么幾根大柱子往這兒一立,敦厚的冬瓜梁這么一橫,整個空間就立住了。這里面是有風骨在的。”明代之美精益求精,甚至幽微,但最終打動郁先生的還是如此的骨氣。“我們的生活太瑣碎了,而明式的這種氣質讓我們得以抽離出來,讓一切凝練,看到脈絡,就像一個符號,聚合著那個時代的精氣神。”看到它、靠近它,我們的生活仿佛也就有了骨架,也被立住了。

面對如此建筑,對它的修復和改造,必得慎之又慎。于是在沒有十足把握前,他等了足足13年。直到2017年夏天跟建筑師王灝的結緣,這場歷時5年的古建修繕才正式拉開帷幕。彼時旅德歸來的王灝希望能在徽州做一點實驗性的建筑對話,尤其是在木構上進行探索,而郁先生則在等一位不想把這里修成一件古董或一間博物館的建筑師。“當然整個過程中也有過爭執,他希望能呈現更多的當代內容,我則傾向于更加隱喻、克制地去做。”這是一個互相妥協的過程。“我想我們不要在一位‘長者的面前去表演。我們要聽它說話,跟它對話,這個過程會產生豐富的營養。我們絕不能把它做成一種當代藝術的實驗場,它是‘國寶啊,這種基因和文脈一定要留下來。”

這兩座宅子的修復有嚴格的“國保”標準和限制,也給設計團隊提出了高要求。其中對材料和工藝的要求都近乎嚴苛,工匠班頭都去翻閱文獻,踏遍鄰村近里去求證實物,務求每一次出手都有出處和考證。從木雕到泥瓦,甚至細到老地磚的融錫勾縫工藝,容不下一絲茍且。“在修繕這兩棟宅子時,我們都是極度虔誠的。”找老材料,請老工人,用老工藝,遵從老制式,這背后是大量看不見的功夫。相對應的,在能“放”的部分,郁先生便由王灝盡情發揮。于是就有了與古建部分對視而立的“廢墟咖啡”。這個由廢棄老民宅改造來的空間用冷靜的混凝土,藝術性地再現了徽州木構的各種內容。拾級而上,在欣賞完這個巨型的“當代藝術品”之后,建筑三層的平臺則把我們拉回湯顯祖的“夢”中,這也是村中唯一能把呈坎風貌盡收眼底的地方——古建筑疊疊鋪陳,銜遠山接淡水,那點線面的節奏,儼然一幅文衡山的小楷。

在收藏圈里歷來有“十清不抵一明”的說法。而依郁先生看來,這就像藝術品與工藝品的區別,差之毫厘,謬以千里,作準的還是那股乾坤清氣。“明代之美,在簡潔挺拔的線條、在中正有序的規制,在那種曲直之間增一分嫌多,減一分嫌少的恰恰好。”作為朱熹故里,徽州不僅在有明一代,且歷來都更彰顯其儒家浸淫的一面:傳統、秩序、存天理。郁先生把這些都歸納為一種“度”,而如何拿捏好這個“度”,便是東方審美中最高級、微妙的關鍵了。同時,又因為這種線條與規制的高度凝練以致抽象,賦予了明代器物、家具,乃至建筑的現代性。“我認為‘明代就是‘當代,這個‘當代審美不再是一個時間概念,而是一種品位概念。”這種能夠穿透時間、縱橫自如的美感自然也就“擁抱”了某種恒久的價值,將上下數百年的風度意趣盡數收編,打動著后來人的眼與心。

就在來人的情緒都被這種美調動牽引時,主人卻習慣性地把自己“隱”起來。坐在臨水的茶軒中,他透過格柵門窗,觀賞著院內這卷動靜得宜的圖畫。“直到現在,我面對這宅院還是敬畏的。它對我而言,更多的還是精神性。”這大概也正是他一開始并未為其設定功能,更沒有規劃過將它作商業用途的原因。但如今作為既下山酒店投入使用,倒也給這樸郁的古宅憑添了幾分生氣、幾陣笑語,“我看著來客在其中體驗、穿行,就像看到那種接近我想象的美好場景。”為了心中這份可遠觀不可褻玩的美好,郁先生甘愿把自己放在“守門人”的角色上,不僅是數年來圍繞收藏的大量明代家具、字畫、器物、手札,還有黃昏時分,在院中為每一棵植物認真澆水。一夢夏深、經冬歷春,這倚墻迎客的黃山松、臨水照花的綠萼梅、繞珠墜玉的紫藤、落紅滿院的紅梅,也用輪轉的妙美答贈主人的用心。待到深宵人靜、明月在堂時,或許只需花間一壺酒,便能與這宅院里的500年風流“對飲”了。

1.茶軒正好面向整個庭院,主人郁先生最愛在這里透過格柵窗門觀賞院中“畫卷”。整個坐區依附梁柱的制式,設置了一種比較低矮的圍坐的狀態。略帶宋風的軟包式坐榻為新設計作品。整個空間的氣質清雅挺拔,既讓來人有所敬畏,又有舒適的體驗。

2.位于“前棟”一層的客房“平仄”。客房室內采用老的白果木作為板壁和新作窗格,其自帶的淡淡清香和文雅的紋理令人傾心。而入戶門及窗上所有的精工都是師傅們用現代的銅工藝細作的,讓這個古老的空間更多了一分貴氣和金石氣。

3.文郁堂主人郁建明先生(左)和該項目建筑師王灝(右)。他們就像孕育一個孩子般,為這個項目付出了精微到每個細節的用心。

4.文郁堂古建筑部分的“后棟”,這也是相對保存更好、更完整的一棟。在這里,我們還可以看到明代萬歷年間原汁原味的大柱和徽州地區極具特色的敦厚的冬瓜梁。而這個旱天井的制式也是宅邸原有的。中堂部分的所有家具都采用老紅木材料。靠中堂板壁的條案被改造為一個帶有展陳功能的展柜;中央幾張老紅木和大理石的六邊形茶幾為整個空間帶入氣場和儀式感;分靠兩側的三人沙發上的格子狀元素,其靈感來自于明代建筑的窗欞,俗稱為“一指格”。

文郁堂內的庭院是拆除了原本擠滿的衰敗民宅,完全重新整理出來的。這面如水墨畫一般的人字型山墻是經典的明代徽州建筑的特征,很多時候為本地的明、清老建筑斷代,人字形山墻和平頂馬頭墻是重要的參照坐標。倚墻的黃山松為郁先生親自選定,在進門處迎接來客。側面的門洞是整個建筑在修復過程中被重新發現的,與建筑對面的小門洞對稱,應為宅子在明代時的原貌。

徐渭藝術館南向的主立面,遠觀富有古意,近看肌理十分現代。

胡慧峰 有意無意

項目主創建筑師胡慧峰坐在隆起于地面的青藤廣場上。他是浙江大學建筑設計研究院總建筑師、建筑創作研究中心主任。

“徐渭先生瘋癲潑墨,有意無意已然天成;我等所為,無非將墨掀起,筑一處瘋癲可納的、凡人可入可游、可思可想的,虛為場所實為建筑——廣義山水而已。”這是建筑師胡慧峰嘗試與明代大藝術家徐渭進行跨越時空“對話”的方式。

徐渭藝術館建筑主體為紹興典型的黑白灰色調,局部留白,正向有三折人字坡輪廓線,營造出山水意象。

青藤廣場“掀起”的人字坡地景巧妙地融入城市風貌。

對頁 通透高挑的二層中庭將原本分割的南北區域貫通起來,打通了城市風景。

出生于500年前的徐渭是明代潑墨大寫意畫派的開山鼻祖,其書畫作品恣意豪放,汲取前人作品的精華而脫胎換骨,對后世畫壇巨匠如八大山人(朱耷)、石濤、揚州八怪等影響極大。在開始構思位于浙江紹興的徐渭藝術館的設計時,建筑師胡慧峰首先要厘清的是:到底該如何以新的建筑回應徐渭最為世人所樂道的狂放不羈的特質?

出生于浙江寧波的胡慧峰,在成長歷程中沒少聽關于徐渭的各種民間傳說,他總以聰明狡黠、愛捉弄人的天才形象出現,是一個十分平民化的藝術家。因此,徐渭這個人物對胡慧峰來說,顯得既遙遠,又親切。“我曾臨摹許多遍王羲之的《蘭亭序》。雖然王氏書法高不可攀,但它還是在一個可傳承的書法體系里。徐渭的書法、繪畫、詩文卻是超脫體系、不可臨摹的。如果要把徐渭的狂放不羈轉譯成建筑語言,我覺得那太難了。我不可能用跟他類似的手法去表現建筑。”但胡慧峰找到了另一條通道,他回到中國畫的本質,由此展開思考。“當你在一張宣紙上落筆時,你畫一只螃蟹,畫一串葡萄,可最終打動你的并非畫中的螃蟹或葡萄,而是包括留白與所畫之物在內的整個布局。”留白正是中國畫的精髓所在。宣紙上的留白,這一意象倒是可以轉譯成建筑語言。

考察歷史風貌,與環境相融合,胡慧峰認為這是建筑設計應遵循的基本原則。紹興傳統建筑的顯著風貌體現為白墻黑頂的瓦屋頂、坡屋面。藝術館的建筑便也從與周遭環境發生呼應與對話入手。于是,該項目圍繞著“烏片如墨,頂地同潑”八字核心展開。遠遠望去,藝術館建筑通體潔白,三折不等邊人字坡輪廓線猶如質樸的山脊線,也似起伏有致的書法線條,營造出當代山水的意象,完美地融入整個歷史街區。近看之下,它又是當代材料手法的嫻熟表達。黑色金屬肌理自屋頂沿人字坡屋展開,至東西兩側的二層結束,南北向二層以上建筑表面選取白色花崗巖作為墻面;一層的建筑四面內凹,以橫向人字坡單元化肌理重復鋪貼,局部按功能和統一模數做幕墻處理,并以灰色來統一花崗巖和幕墻的不同材質。

“潑”字的手法還體現在徐渭藝術館門口的青藤廣場上。廣場是高居于象牙塔中的藝術與大眾發生連接的橋梁。青藤廣場連接北側的藝術館與南側的青藤書屋,同時作為游客中心,承載人群的集散功能。如果以中國畫作比,胡慧峰認為在廣場上不能徹底留白,它需要跟藝術館發生藝術性的關系,“我稍微留了兩片墨筆,這才構成了整體布局,既不會撐得太滿,又不至于空洞,上下和諧。”他在東西兩側分別“掀起”一大一小兩處人字坡地景:西側微隆,用以圍合廣場;東側略高,借助局部下沉,巧妙地將游客中心的體量藏在人字坡地景之下。

于是,“烏片如墨,頂地同潑”既與建筑學的意義相吻合,也和徐渭藝術館的藝術背景相契合。從相似的藝術語言出發,追求精神上的理解與契合,而非表面的形似,在胡慧峰看來,這其實才是對徐渭本人不斷追求推陳出新的精神特質的最佳致意。“在從事建筑工作的過程中,我深入了解了徐渭、王陽明、張岱……我向往明代文人的創作精神,這也是當代建筑師所追求的,但這并不意味著照搬,而是在理解他們的前提下,尋找自己的語匯。”

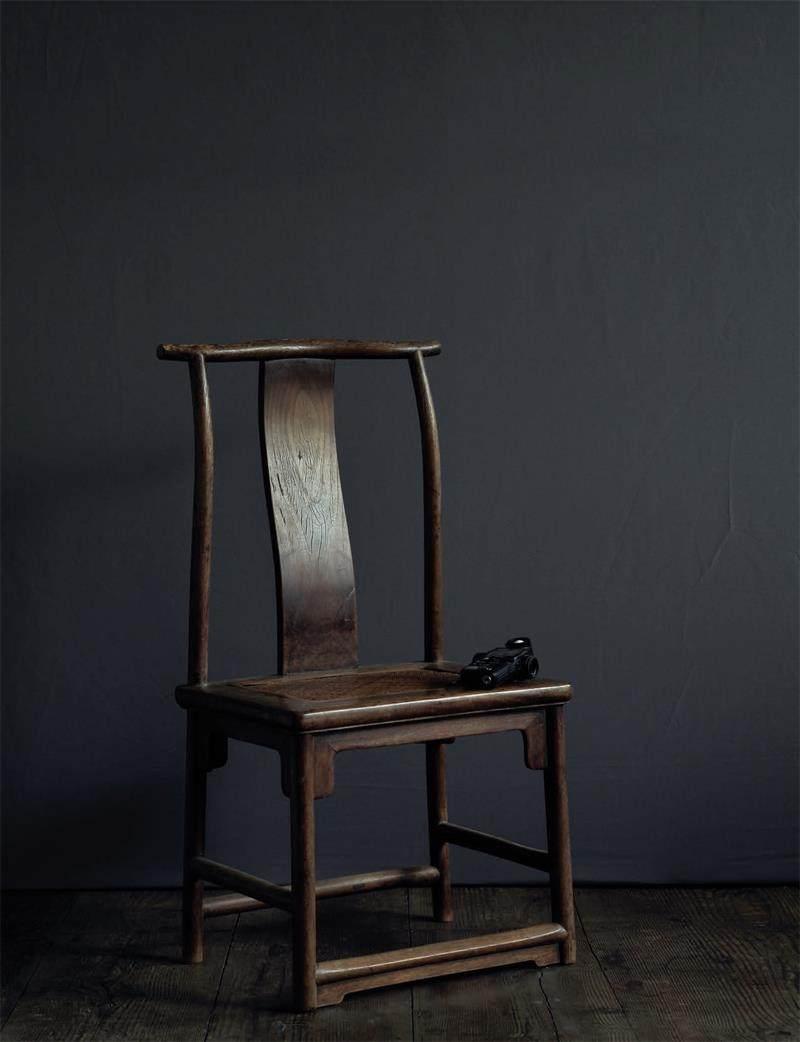

櫸木材質的素工燈掛椅,低靠背,搭腦起伏含蓄。槽板靠背上窄下寬,年輪紋理完整。年輪原點居上偏右,說明工匠在用料時已精心選定部位。座面邊沿渾厚。整體皮殼溫潤。器形正氣溫和,讓人久看不厭。

秦一峰 凝視時間

秦一峰,上海大學美術學院副教授。他于1983年開始進行抽象繪畫創作,2010年開始進行負片攝影創作。他先后在北京紅門畫廊、上海余德耀美術館、香港白立方畫廊等多地舉辦個展。他身后的一張兩米多長的麻栗木四平面條桌是其最珍愛的素工收藏。“四平明式家具采用最簡潔的形制,它的器形蘊含理性。若拿西方極簡主義作品與此器具做比較,我們會發現,極簡主義強調材質、材性、比例和空間的高度理性化;此器具令我們不僅感受到一種理性因素的存在,還能體會到中國明代木作藝人所傳達的自然氣息。理性與感性的完美融合使此器具經久耐看。”

提出明代家具特有的“素工”美學概念之后,秦一峰對于明代素工家具的研究又成為他開啟負片攝影創作的契機。他日復一日、年復一年地凝視所攝之物,其本質其實是對時間的凝視,深入寂靜虛無之地,捕捉源自生命深處的聲音。

櫸木材質的獨面長方凳,雖尺度小卻顯得古樸大氣。一字橫棖為扁圓形。正側兩面空間因凳面長方比例的關系有大小之別。牙板也做了正面大、側面小的設計。正、側兩面的橫棖相應有高低之分,使得正、側面有主次不等的看面,節奏分明。

秦一峰在拍攝過程中會用蚯蚓土給拍攝對象“化妝”,這是他在進行的第三階段創作,盡可能去除畫面中的物質性,盡可能不讓物體出畫面,讓物體往畫面深處延伸,讓物像在畫面里達到近似消失的狀態。這是比他之前的創作手法更“自相矛盾”的要求。

對頁 楠木材質的四平面春凳,呈長方體,長寬比例為2:1。四腿方材,牙板與腿足連接處以小弧面過渡,與馬蹄足弧形呼應。方馬蹄足形態收斂、古樸。座面下設置底板,藤屜與底板之間有約5毫米的空隙,這樣既可增強藤屜牢度,又不失坐感彈性。

在盛夏里一個突然刮起風的陰郁下午,我們來到了藝術家秦一峰遠離市區的家兼工作室。他收藏的那些珍貴的明代桌凳椅榻以日常的方式分散在各個功能性空間里。它們如此素樸卻動人,既構成了他的工作場景,也構成了他的真實生活。攝影師在為拍攝藝術家肖像做準備,屋子里的燈關了,于是我們看見一切事物都浸潤在半明半暗的灰色自然光里,顯得陰涼、溫和、靜默,散發出一種超現實的幽遠意味。

隨后,我們的視線才落在那些掛在墻上的負片攝影上。它們的底色是鋪滿了整個畫面的、極為均勻的深灰,湊近了才能看清畫面中起伏涌動著深灰、淺灰的線條或輪廓,灰得發白的亮點偶爾閃現,仿佛沉郁的低音大提琴協奏之外響起了一記高音,思緒被帶往不知所終的深處。如果藝術家完全不加闡釋,觀者很難辨認出畫面中那些神秘的事物到底是什么。事實上,有些是枯萎的玫瑰花瓣,更多的是明式家具的殘件。

從1995年收藏第一件明式家具至今,秦一峰的藏齡已有近30年。到后來,他只收藏明式家具中的素工家具。所謂“素工”,即不以雕工見長,“雖長短廣狹不齊,置之齋室,必古雅可愛”。2006年,秦一峰開始制作《明式素工圓方形制》一書。在這期間,拍攝一張明式方桌桌腳之時,“以平面表達立體”的想法在他的腦海中浮現。由此他開始了長達10多年的負片攝影探索,以大畫幅膠片相機創作負片,呈現出三維空間被壓縮后的平面灰階影像。

他最珍愛的素工收藏是一張兩米多長的麻栗木四平面條桌。“它的形態看似簡單,但內在豐富又復雜,與現代西方所說的‘極簡完全不是一回事。你從這個端口看過去,這條邊很挺、很漂亮,但它并不完全是直的。它的兩條桌邊是對應關系,但并不完全對稱。它有一個起承轉合的結構,中間放東西的地方是‘起,桌面兩邊是‘承,桌角是‘轉,下面的馬蹄是‘合。承重和變形是木料會遇到的最大難題,而這張大跨度的桌子沒有為了使轉折的地方更牢固而使用棖,因為桌子的正面和側面都是有挓度的,這是非常難實現的。”桌子的桌面曾經扭曲變形,四條腿也斷過,令他感到痛心的不是這些,而是它在經歷修復之后才來到他手中,但他現在更想拍攝的正是它殘缺的真實模樣。

“我們此刻所踩的地板就是100多年前的老木頭做的,它是一些樹的遺骸,而我們坐著的明代椅子是另一些樹的遺骸。它們與我們的交集就是衰變,它們的生死與我們相連,衰變是我必須面對和接納的。這是我創作的基礎。”他道出了一般人不太容易接受的觀念,當我們欣賞一把完美的椅子或一塊上好的木頭時,事實上,我們也在欣賞一具“遺骸”。面對壞掉的桌子,秦一峰曾經也會感到難過。枯萎的玫瑰花瓣或家具的殘件甚至只能算得上殘肢,是剩余之物,通過拍攝它們,不斷深入虛無之境,秦一峰以負片攝影這種具有高度審美和原創性的藝術形式揭示出關于生命與時間的哲學。

“你看這把燈掛椅,椅背中間的花紋漂亮極了,那是時間留下的痕跡。你再看這兒,上面的洞眼都是蟲子蛀的。蟲子并不知道它已經變成一把椅子,也不知道它是明代文化遺產。蟲子以為它是一棵樹,還在吃它呢。咱們有咱們的世界,蟲子和樹有它們的世界,它們還在繼續。”所以,他不再為壞掉的桌子難過,而是坦然面對。這也暗示著藝術家對于自身進入衰老的生命狀態的坦然接納。

秦一峰形容自己的創作是“自相矛盾”的,就像自己用左右手分別用力往兩端拽扯一根繩子,不容許有絲毫不對等。觀者只看見繩子靜止不動的狀態,卻無法感受到背后極致緊繃的張力。他所用的工具是致力于表現立體與真實感的相機,但他偏要將立體的事物拍成平面,并且固執地堅持只借助一種自然介質——陽光。于是,他像推石頭的西西弗斯一樣,每天追逐正午的太陽,等待陽光徹底消除事物陰影的那個瞬間,一次次嘗試將精密的理性計算與極致的感性判斷相結合。于是,他每天只能拍下一張照片,曝光時長可能是十幾分鐘,半個小時,最長的一次甚至等待了兩個小時。即便如此,結果也并不總是盡如人意。可是第二天,他再次從頭來過,周而復始。

現在,秦一峰將這種“自相矛盾”的狀態往前再推進一步,他想嘗試在日光底下拍出事物完全消失的畫面。他知道那是幾乎不可能的,除非在晚上沒有絲毫光線的情況下,但他仍在不斷嘗試。就這樣,每一天,他都直面虛無,極其認真地實踐著。“那些制作明代素工家具的工匠明知自己不可能留下名字,但仍然做得那么好,我想他們是在盡一種本分。”如果藝術家也有一種本分,那或許就是不斷嘗試在虛無中構建新的形式和意義。

楊凱 畢業于英國創意藝術大學純藝術專業(原肯特藝術與設計學院),現工作生活于北京、倫敦。

楊凱 變與不變

藝術家楊凱從2012年開始“畫椅子”,每年多則畫上五六張,少則專攻一張,10年間已經形成了一個39幅作品的系列《禮》。他反復將明式椅子的形象嵌入畫面,但表現風格與創作手法卻頗為先鋒,亦隨他當下的經歷與心境產生著變化:椅子或獨立于清凈的背景之中,極致簡練的線條甚顯抽象;或附著于信息轟炸般的畫面之上,看起來“格格不入”;或對影自身錯位的虛像,膠著成一片“破碎的虛空”。楊凱想來,這個系列還會延續下去。“很多人問我,為什么一直‘畫椅子?但我表現的并不是一把具體的椅子。”他說,“《禮》向來是矛盾卻統一的,我是在記錄,用我的方式和它不斷產生關聯,卻也不斷保持距離。”有趣的是,“椅子”或許正是“距離”的表現符號,通過“距離”看到的“變化”則是《禮》背后統一的邏輯。

楊凱將“禮”解讀為一種“看不見、摸不著”的儀式感。出生、成長于山東煙臺的他,曾在英國求學,在東西方文化融合的鏡像中,回看自身背景的共性與關聯。提起居住過的城市坎特伯雷,他侃侃而談:“地處英國肯特郡,離東福爾海峽很近,最重要的城市中心是坎特伯雷大教堂,那也是整個英格蘭的宗教中心。”他觀察到,當地人的生活方式仍在傳達著文化中的禮數,而這種貫穿、融入社會人文細枝末節的儀式感對他產生了很深的觸動。“隔海相望”的距離,讓楊凱反觀自己所處的時代地域,那些“約定俗成”似乎抵不過時間的改變,抑或它們的形式還在,但想要傳達的“使命”已在慢慢消逝。

于是楊凱選擇了明式椅子作為符號,傳遞他的觀察與記錄“。中國的古建筑與家具一脈相承,反映的都是古人對待世界的態度。”明代建筑上承宋代營造法式,對于形式及做法有著嚴謹的制式與規定,而明式家具中的一些結構的構思又來源于建筑中的梁架結構,簡單合理,絕無冗余浪費。楊凱認為:“明式審美是減法中的‘不能再減。”然而這個在當時情景無比合理、統一,甚至“天人合一”的態度與精神,因為時代特征太過明顯,更需要細細思考后轉譯到當代語境。“我們的生活方式已與那個年代不一樣了,無論多么地喜歡,或許都不能最恰當地使用它們。”楊凱如是說。因此,椅子變成了他創作中抽象的符號,如同來自歷史時光中的一面鏡子,幾百年的“距離”照見的是他反觀當下的思索。

楊凱筆下的明式椅子,從具象中得來再抽象化,入畫后他再根據當時當刻從環境中觀察、感受到的信息而不斷將其做著改變。“某種程度上我們和椅子一樣都是被外部環境、科技發展改變的群體,椅子的形態和它背后的精神一直在改變,我們也是。”尤其是可以類比的作品,體現的更是不同時空給予楊凱的創作反饋,比如,2015年的《禮二十七》與2019年的《禮三十五》,都有一把水墨描畫的明式椅子游走于鋪滿印刷物料的背景之外。

若說起“變化中的不變”,除了明式椅子這個冷靜、鋒利的符號,楊凱的水墨畫法也是《禮》系列的靈魂“。使用水墨是我的一種堅持,它是極大保留中國特色的素材。”楊凱的繪畫啟蒙就是水墨,畫起來可謂“得心應手”,但他想要在作品中柔化人們對于水墨的敬畏感,就像隨著《禮》系列變化的39件“椅子”,越往后形象越抽象,仿佛在另外一個維度變成了如數字、像素化的存在。“我不是用傳統水墨畫家的方式進行創作,我是根據這個作品的需要來搭配水墨,可能是紙、絹,也可能是丙烯、亞克力,甚至霓虹燈。”楊凱說,“文化與時代同步發展,可能在我們的能見范圍內以另外一種形態延續它的使命。”

楊凱的工作室里,背景是他2020年創作的紙本水墨作品《禮三十八》,手上拿的是圈椅作品《無題》,材料為木頭和宣紙。